飼養螞蟻當作療癒系寵物蔚為風潮,儘管防檢局屢屢強調任何一種向境外購買外來蟻種都是非法,但不肖業者卻從公開的網路平台遁入更隱密的臉書社團,兜售來自德國、會搬運種子的「收獲蟻」。對此防檢局重申非法立場外,也說業者開店容易、包裹寄送又隱密,防檢局抓不勝抓,只能要求民眾不要購買。

長年研究螞蟻的彰化師範大學生物學系副教授林宗岐表示,外來蟻種若逸散到環境中,將會改變野草生物相,例如中南美洲切葉蟻能將整株花卉、果樹的葉子帶走,一旦逸散到環境中,台灣農業恐付之一炬。他認為,研究、科普用途應以本土種為主,「買賣生物不是好的教育。」

買賣外來種螞蟻管道非法 但現實難控管

近年飼養螞蟻當作寵物蔚為風潮,上下游一年前也曾揭露網站進口、非本土種螞蟻,一旦跑到野外,恐怕對生態和農地造成不可回復的衝擊。

其實攤開林務局《野生動物保護法》(簡稱《野保法》)或防檢局《植物防疫檢疫法》(簡稱《植檢法》),都有明文規定,無論是販賣、飼養或是研究等目的,只要從其他地區進口非台灣原生種的活體野生動物,包括昆蟲,都必須在首次進口時,檢附該物種對國內動植物影響的評估報告,經農委會核准後才能輸入。

防檢局副局長馮海東表示,目前農委會並無接到任何一家販賣業者、研究人員提出進口需求和評估申請;換言之,當前任何一種可以取得非台灣原生種螞蟻的管道,全都屬非法行為,依《植檢法》可以裁處最高3年有期徒刑,或易科15萬元罰鍰。

馮海東說,其實除螞蟻外,防檢局也曾查獲其他未經評估、許可的「動植物商品」,包括受精鴿蛋、帶土活龍血樹、綠寶樹、虎尾蘭等。只是這些查獲案例通常都是在邊境貨櫃查驗時取締,但網路賣家也會透過單一包裹寄送、夾帶活體,躲避防檢局查驗。

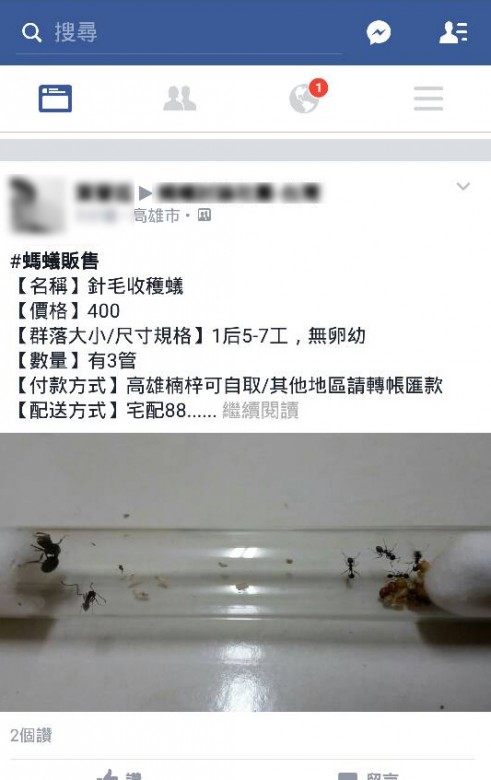

面對現實情形,馮海東強調還是得從消費者抵制才可能根絕。目前上網搜尋雅虎、露天、PCHOME、等台灣各大拍賣網站,乍看之下似乎找不到切葉蟻、收獲蟻的賣家;但棘手的是這些賣家卻仍能透過一些冷僻論壇、臉書社團進行銷售,且像淘寶這類設境於國外的平台便難受管控。

馮海東說,「我們有嘗試和一些平台溝通,但也不是每次都能順利要求賣家撤下。」當消費者沒意識到購買行為可能造成環境生態暴露在極高的風險,才造成一年多過去,進口活體螞蟻當作寵物的現象依然存在。

進口外來種蟻群,逸散嚴重衝擊環境、農業

進口螞蟻可能造成的生態衝擊到底有多少?馮海東說目前防檢局還沒有評估,因此難以論斷。

彰化師範大學生物學系副教授林宗岐以切葉蟻和收獲家蟻為例,認定兩類螞蟻會干擾野外生態,並衝擊農業環境。若為觀察、科學教育,應以本土種為主,若真要進行生命教育,可以販售蟻窩就好,「買賣生物不是好的教育。」

切葉蟻原產於美洲,會將花卉、果樹樹葉採摘後,帶回巢中以培養真菌,而真菌成為蟻群的重要食物。也因為這點特殊性,才讓商人相中成為商品,只是一旦逸散,便有可能讓台灣農業付之一炬。

至於收獲家蟻,原生長於溫帶德國,是少數會像「童話故事」一樣收藏雜草、小個體植物種子的蟻種,因此被賣家定調為「療癒小物」,常藉由中國轉口、進入台灣。林宗岐說,一旦牠們進入草地環境搬拾種子,便會削減、干擾原本的草本植物族群,進一步讓強勢物種,甚至外來植物有侵占領域的機會。

過去台灣大學植物醫學學程教授楊景程受訪時,便曾表示外來種的檢疫過程十分嚴格,必須提出風險評估、向防檢局回報存放地點、進出人員、使用量和剩餘量、偵測是否有螞蟻逃逸,最後更得會同防檢局一同銷毀。

業者:正確心態最重要

相較學者的謹慎,販賣螞蟻的業者王秉誠認為,當前外來蟻種販賣仍持續進行的原因,一部分在於消費者因稀奇、喜好購買;但防檢局不應停留在「呼籲」工作上,而是進一步從教育、法規上教育消費者,讓消費者從螞蟻上習得科學知識和恣意買賣產生的生態風險。只是目前台灣私下販賣外來蟻種也是無法可管,才造成類似事件不斷上演。

他也進一步說,其實戶外有許多種本土種螞蟻對人類是有益處的,因牠們既是環境中的分解者也是掠食者,如果能篩除和蚜蟲、介殼蟲有共生關係的蟻種,是非常良好的生物資材。且在國外亦有討論以螞蟻、昆蟲蛋白質替代耗能較高的畜牧業,「但要有經濟利用價值前,必須要先了解牠。」而不是以囤積居奇的心態對待螞蟻。

-293x293.jpg)