(首圖作者Su Long Crown, 2013/10/07發現於: 雲林縣,誰被路殺?可能是「蜥」)

人死後的的大體能成為許多優秀的醫護人員的「無語良師」,動物大體呢?很多動物都會無辜因故死在道路上,「但其實這些路死的動物遺體標本也能夠提供我們做很多研究。」特有生物研究保育中心助理研究員林德恩表示,路殺(road kill)的背後可能隱藏很多原因,「可能真的是交通意外,也可能是中毒、動物疫病。」唯有掌握實際路殺情況、進行統計研究,才知道哪個路殺熱點路段要改善、有沒有新疾病要防治、甚至有哪些生物棲地要被維護。

林德恩於是在2011年成立「四處爬爬走(路殺社)」臉書公開社團,號召熱血志工蒐集、記錄野生動物路死情況與動物大體,原本僅針對路死爬蟲類動物進行記錄,但後來逐漸擴展記錄至哺乳類、鳥類、兩棲類、陸蟹類等野生動物;現更與中央研究院合作建立「台灣野生動物路死觀察網」作為雲端資料庫,供民眾上傳路死記錄照片、查詢路死資訊。

公民科學建立路殺大數據

為何路殺社要動員熱血志工搜集路死情況、建制路死資料庫?「其實這就是我們在說的『公民科學』。」特有生物研究保育中心副研究員張仕緯表示,這些熱血志工大多都不是專業從事科學研究的學者,「但這些業餘者在專業上毫不遜色,只是他們不靠科學研究維生。」透過熱血志工協力參與,讓路殺資料庫的大數據網絡更加清晰。

特生中心指出,2011年至2016年之間,路殺社志工共記錄了43,840筆路死資料,累計至2016年底,被記錄到的路死哺乳類野生動物數量前10名依序為:鼬獾、錢鼠、鬼鼠、溝鼠、赤腹松鼠、刺鼠、白鼻心、小黃腹鼠、台灣鼴鼠及東亞家蝠,前九名皆被記錄100筆以上,其中,路死案件最多的鼬獾占有617筆,平均每年超過百筆。

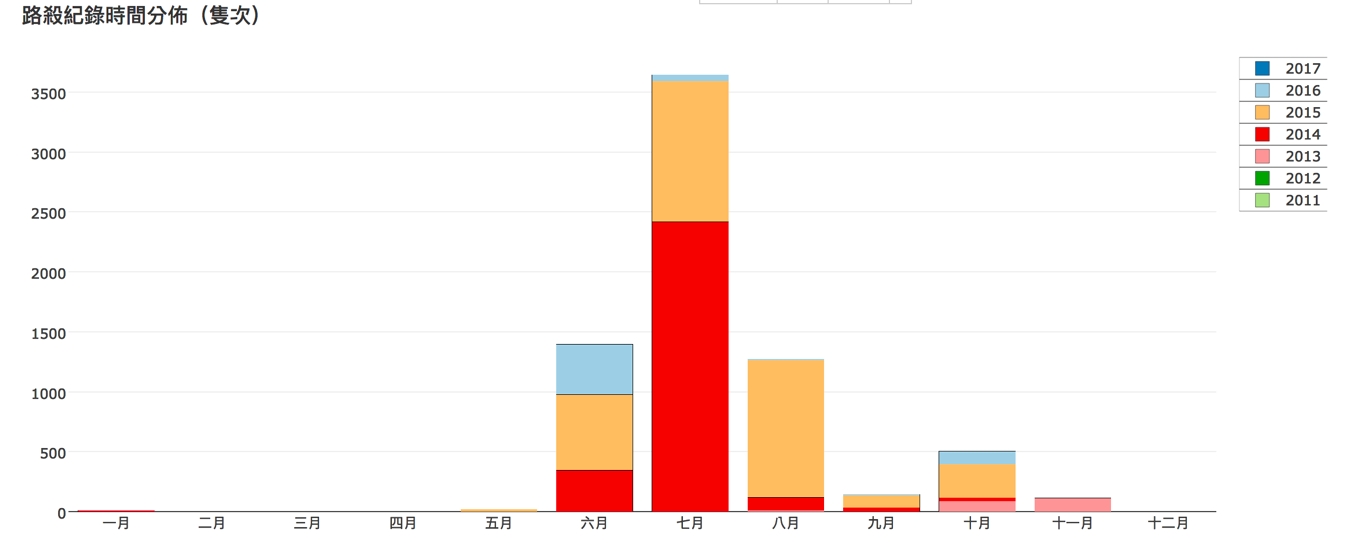

路殺嚴重的奧氏後相手蟹被志工紀錄,發現五年來被殺將近八千隻,身懷六甲的蟹媽媽們,費盡千辛萬苦翻山越嶺至海邊釋卵去, 但總在距離目標幾公尺處,抱著孩子命喪環島公路,尤其集中於七月,後續引發搶救行動(圖片、圖表提供/路殺社)

「過去常在報導中看到路殺的野生動物都是保育類稀有動物,但怎麼可能保育類的比例那麼高?數據很明顯不太正常。」林德恩表示,這或許是因為專家學者大多將眼光放在少見的保育類動物,才會造成路殺資訊失準,「但自從熱血志工加入搜集路殺資訊後,我們可以很明顯看到,生活周遭常見的陸蟹、麻雀、白頭翁路殺數量增加。」而這樣的數據才算回歸正常。

林聰恩:志工蒐集5499野生動物大體,死因透露重要訊息

但掌握路死資料究竟有何實質意義?林德恩指出,路殺社中約有853名熱血志工會協助撿拾動物大體、並寄送至特生中心供研究使用,至今已蒐集5,499件各類野生動物的大體,「而透過研究動物真正的死因,能夠釐清動物到底是單純死於交通意外,還是死於中毒、動物疫病。」藉此掌握完整的路殺熱點道路、動物疾病擴散路線。

林德恩以「狂犬病疫情擴散」為例說明,他表示,透過不斷蒐集、記錄路死記錄,能詳實確認防疫線的變化,「以東區防疫線來看,能夠看到防疫線逐漸從花蓮玉里移動到秀姑巒溪,現在更已跨越秀姑巒溪。」如果在非疫區撿到路死動物、並檢出死因為狂犬病,就能即時通報防檢局投放疫苗、掌握疫情。

「動物死亡背後一定有意義,有時甚至可能牽涉環境議題。」林恩德也表示,長期監控路死情況,若偶然發現數據異常,「像是發現麻雀大量死亡,可能涉及附近農田噴灑農業。」就能立即通報防檢局改善、減輕周遭環境用藥問題。

「發動記錄路殺實際情況,是希望能夠找到與萬物和平共存的平衡點,看是要改善事故熱點路段、還是監控環境用藥。」特生中心表示,最好能透過監控路殺資訊效減少路殺情況,「希望未來路殺社所蒐集的資料會逐年減少,路殺社最後能關門大吉。」

(本文為財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助 人事經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)

-293x293.jpg)

看到還不認識就死去的動物照片真令人感傷