台灣漁船「福甡11號」因涉及多項違規事實,今年五月被扣留在南非,環境正義基金會(Environmental Justice Foundation, EJF )上個月約訪該船漁工,指出船上有嚴重人權剝削及非法捕魚情形,船員控訴「根本是地獄船,猶如奴隸」。也有船員表示,他們被要求將捕到的多種鯊魚「拿掉鰭跟尾巴之後,整隻鯊魚被丟回海裡,」其中包括鎚頭鯊等多種瀕危物種。

環境正義基金會表示,「福甡11號」違法嚴重,然而台灣政府在第一時間調查後,卻認定該漁船未有違規事實,並允許離開開普敦。今(13)日「福甡11號」航回台灣,他們前往港口關心,呼籲漁業署應嚴格執法,才能讓台灣儘早從歐盟漁業黃牌上除名。

對此,漁業署副署長林國平回應,「福甡11號」當時是因船體傾斜,南非政府考量有航行安全疑慮,才會扣留,漁業署已對「福甡11號」未在期限內進行申請僱用外籍船員之程序,開罰共計30萬元罰款。至於該船有無涉及其他非法人口販運、漁工勞動條件不佳、非法捕撈等問題,漁業署表示還在調查中。該船公司員工則表示,船在8月時已經賣掉、轉手了,目前老闆不在,其他不便多說。

《國際勞動組織漁撈公約》生效後,全球第一艘因違規扣留船隻

今年五月台灣漁船「福甡11號」被聯合國旗下國際勞工組織(International Labour Organisation,簡稱ILO)點名,因違反《國際勞動組織漁撈公約》(即C188號公約)被扣留在南非開普敦,指出該船勞動環境惡劣、漁工缺乏合約保障等問題,是C188號公約自106年11月生效以來,全球第一艘因違規被扣留的漁船,引發各界關注。

「福甡11號」後續因漁船拋錨,先將部分船員送回印尼,環境正義基金會八月時前往印尼約訪漁工,共訪了六位皆在該漁船上作業長達一年以上的漁工。

環境正義基金會台灣海洋專案主任邱劭琪表示,當時南非政府的檢查員有列出該漁船的諸多不合規定事實,包含沒有合約和船員名單、救生用品損壞、生活居住環境髒亂不潔,以及一只船錨遺失、導致漁船傾斜45度、不能垂直停靠。而在環境正義基金會介入調查後發現,實際狀況其實更嚴重,船上有嚴重的人權剝削以及非法捕魚情形。

船員控訴:根本是地獄船,我們跟奴隸一樣

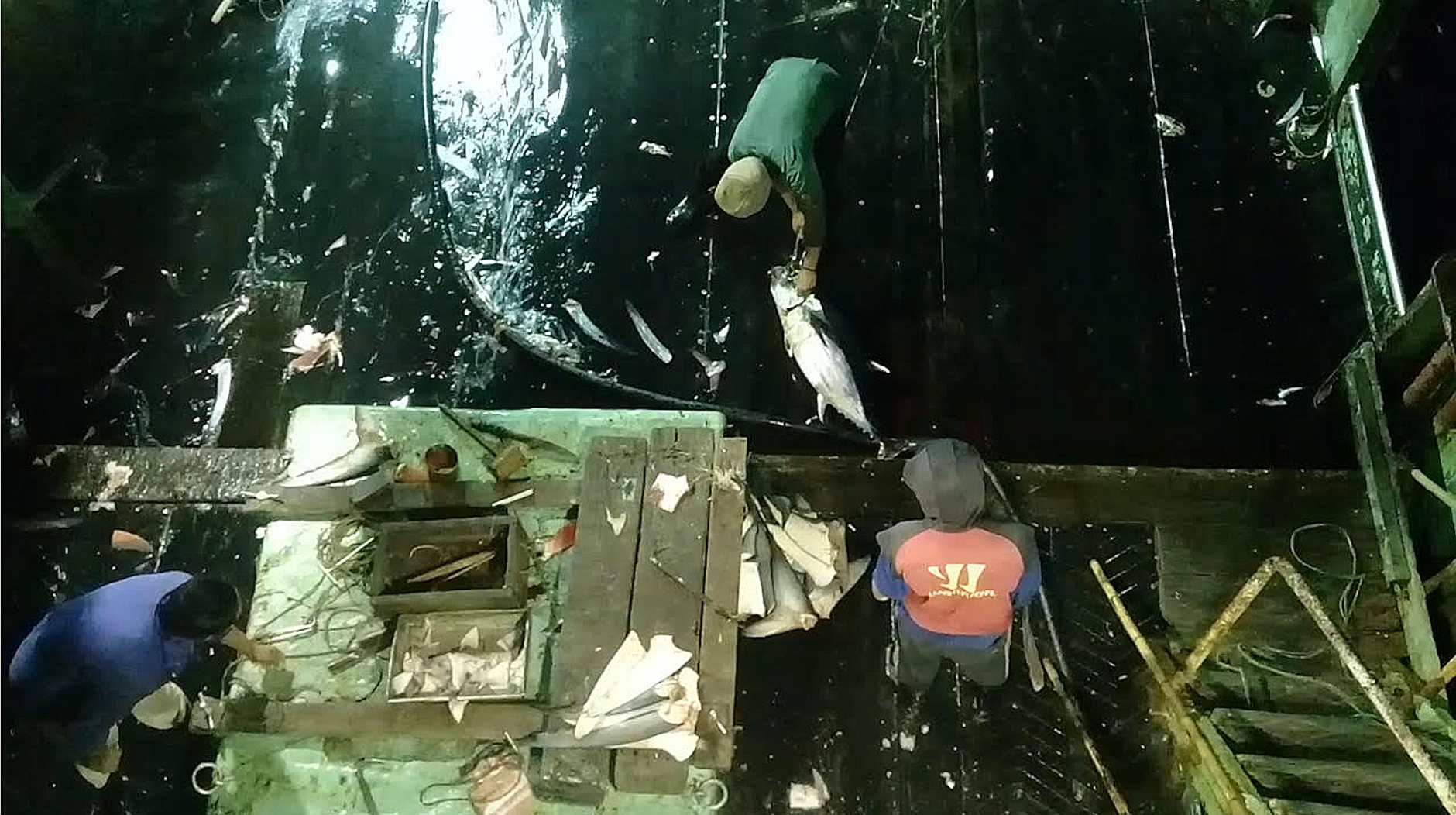

從環境正義基金會發佈的「福甡11號」影片中,船員控訴:「我們每天只能睡三小時,跟奴隸一樣,」「安全防護措施很糟糕,我們只有一件雨衣,」直言「福甡11號」根本是一艘地獄船。

「我的腿上原本有一個小傷口,後來受到感染,腫到連褲子都穿不下,整個小腿都很緊繃。我需要休息,但卻被迫繼續工作。」一名船員在受訪時表示。另一名船員也描述被毆打後的心情:「我們非常生氣,但因為在海上,我們什麼也不敢做⋯⋯我們什麼也不敢做⋯⋯,因為印尼船員只是勞動力,不是個活生生的人。」

勞動環境惡劣,船上非法捕魚問題嚴重

邱劭琪指出,船員反映常遭船長暴力對待,每日工時高達22小時,工作缺乏安全設施以及適當醫藥補給,就連救生設備也嚴重不足,漁工時常受傷,但仍被迫繼續工作。且船上環境骯髒、伙食也不乾淨。此外,船員薪水不僅低於台灣規定的最低薪資,還會再遭仲介苛扣,有漁工抱怨工作前五個月每月只領到50元美金,「這些都顯現漁工勞動條件有多惡化。」

此外,環境正義基金會也發現船上有非法捕魚的問題。有船員表示,他們被要求將捕到的多種鯊魚的魚鰭和魚身分離,「拿掉鰭跟尾巴之後,整隻鯊魚被丟回海裡,」「頭也會丟掉,只把背鰭跟鰭留下來,」邱劭琪指出,這已涉及非法割鰭棄身,其中也包括鎚頭鯊等多種瀕危物種。

EJF基金會:漁業署調查方式錯誤,台灣政府一再錯失機會

環境正義基金會副執行長Max Schmid表示:「這艘船上的剝削狀況讓人完全無法接受,這樣的狀況更加深了非法捕魚對海洋的傷害,任由非法漁業摧殘數百萬人賴以生存的海洋生態系。身為世界最繁榮發達的國家之一,台灣應有能力也有足夠的科技終止非法漁業及剝削。」原本期待台灣政府能徹底執行法規,但透過這次的事件,他坦言:「我們發現台灣政府一再錯失機會。」

環境正義基金會指出,台灣政府原有機會在漁船仍停在南非時就制裁漁船及相關人員,但漁業署卻在草率調查後就以「漁船沒有剝削問題」之名,讓漁船再度航行。

邱劭琪解釋,在漁船被南非政府扣押期間,漁業署曾派一名調查員上船了解狀況,但該名人員並未向船員解釋自己身份,甚至在船長也在場的情況下要求船員填寫勞動條件之問卷調查,「整個調查過程都錯誤滿滿,現場既沒有安排通譯人員,也沒有特別為不識字的船員解說問卷內容,這都導致漁業署根本沒有獲得正確資訊,最後才會草率釋放該漁船。」

漁業署:人力有限會再檢討

對此,漁業署副署長林國平表示,今年五月發生「福甡11號」扣留事件的當下,漁業署就有派人與南非政府溝通,對方回應扣留主因是看見該船有傾斜問題,考量航行上有安全疑慮、才會扣留,而該船經改善缺失後已於6月底駛離南非。他也表示,南非政府隨後也有一同針對漁工的勞動環境進行檢查,但最後僅提及漁船上有設備需維修之情形。至於環境團體質疑的漁業署派遣上船的調查人員不夠嚴謹,他則表示:「人力有限,會再檢討。」

再者,林國平表示,八月時漁業署有找了各公會及漁會人員,將ILO的國際漁船公約規範內容傳遞給各家船東與船長,要求漁民建立自主檢視機制,「我們告訴他們,既然國際有這樣的規範,你們也該遵守,畢竟進到別人家港口,就要自我謹惕。」

另外,林解釋,漁業署針對「福甡11號」涉及的違法事實,上月14日已開出兩張、共計新台幣30萬元的罰單,指出該船未在期限內進行申請僱用外籍船員之程序,依照「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」處分,「船長沒在期限內向我們申請要雇用外籍漁工,共計雇用了19位外籍漁工,」他強調漁業署該罰的還是會罰。

「福甡11號」回港,船公司:八月已將船賣掉

今日上午「福甡11號」航回高雄港,環境正義基金會前往關心,邱劭琪表示,船上有換過一批新的漁工、不是舊有員工了,此外,她將之前船員提供的「福甡11號」照片和現場狀況對照,描述船體明顯已做過維修,「船隻沒有傾斜了,連上頭掛有的救生圈都變得閃閃發亮。」而現場並未開放讓他們直接面對船員,因此無法得知進一步狀況,也不清楚船艙內的環境現況為何。

針對外界關心的「福甡11號」之違法狀況,林國平表示,漁業署今日上午已派了數名檢查人員在港口等候,是否有非法人口販運、漁工勞動條件不佳、有無涉及非法捕撈等問題,都還在調查中,「這兩天(福甡11號)就會完成卸魚申報了,漁業署會盯著,我們也有派了翻譯人員在現場。」若查到違規情事,將依「遠洋漁業條例」及「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」核處,他允諾調查結果近期就會公告。

記者再聯絡「福甡11號」母公司,員工受訪時氣憤表示,媒體都在亂寫,強調該船在八月時已經賣掉、轉手了,不關他們的事,提及老闆目前不在,其他則不願多說。對此,林國平表示,漁船買賣需與漁業署報備,「目前還沒聽過這件事(指福甡11號已轉手經營),但是要罰也是罰舊船東。」並表示若漁船確實涉及違法事實、已進入漁業署調查程序中,漁船是不能進行買賣的。