台灣6月8日發現首例入侵的秋行軍蟲,緊接著鄰近的韓國6月14日在濟州島玉米田、及日本7月3日在鹿兒島縣南九州的玉米田,都分別發現秋行軍蟲入侵,並向國際植物保護公約組織(IPPC)通報。日本更於12日發布,長崎、熊本、大分、宮崎、沖繩5縣遭秋行軍蟲入侵,加上首次在鹿兒島發現秋行軍蟲,目前蹤跡已及於九州、沖繩等地的6縣。《上下游》上月《秋行軍蟲如何從中國飛來?日本高度警戒,恐已入侵沖繩、九州》一文,推測秋行軍蟲隨著氣流,遷飛飄散至東亞全境的理論也被證實。

中國南京農業大學長期研究遷飛行害蟲的胡高教授,日前於「bioRxiv」發表兩篇論文(註),論證秋行軍蟲遷飛途徑。胡高接受《上下游》記者訪問表示,台灣發現的秋行軍蟲來自廣東和福建的可能性很大,亞洲東部盛行西南風,風主要是從大陸吹向台灣、日韓,因此從大陸遷飛過去的可能性是最大的。

台灣與日本的東亞遷飛性害蟲研究人員,認為胡高的研究,以實際的氣象資料為佐證,配合東亞季風吹向的長時程模式,加上秋行軍蟲的習性和生活史,提供了在中國橫行的秋行軍蟲擴散和外溢的論據,也適切地補足了台日對於中國秋行軍蟲疫情的了解及分析。未來秋行軍蟲每年均會拜訪台灣,中國蟲況的實情,可以提供東亞國家提早預防。

中國受豬瘟、秋行軍蟲南北夾擊,台灣仍在抗戰

具備遷飛快、繁殖力高、寄主廣、破壞力強等特性的秋行軍蟲,自從今年一月入侵中國雲南以來,統計已蔓延21省,一路往華北、東北突入;去年八月中國遼寧發生第一起非洲豬瘟疫情以來,今年四月中國海南省也通報案例,不到九個月時間全中國淪陷,中國面對秋行軍蟲隨著氣流擴散及非洲豬瘟人為傳播的南北夾擊,糧食及經濟受到衝擊。

台灣「秋行軍蟲災害緊急應變小組」統計至7月17日,型態確認的通報案件有208件,台灣全島除嘉義市未發現外,連南投縣也淪陷。

中國研究遷飛行害蟲專家胡高,論證秋行軍蟲飛行路線

秋行軍蟲如何從中國遷飛至台、日、韓?中國南京農業大學長期研究遷飛型害蟲的胡高教授,在5月2日及6月7日於bioRxiv發表的兩篇有關秋行軍蟲遷飛途徑預測的論文(註一),提出兩項結論:

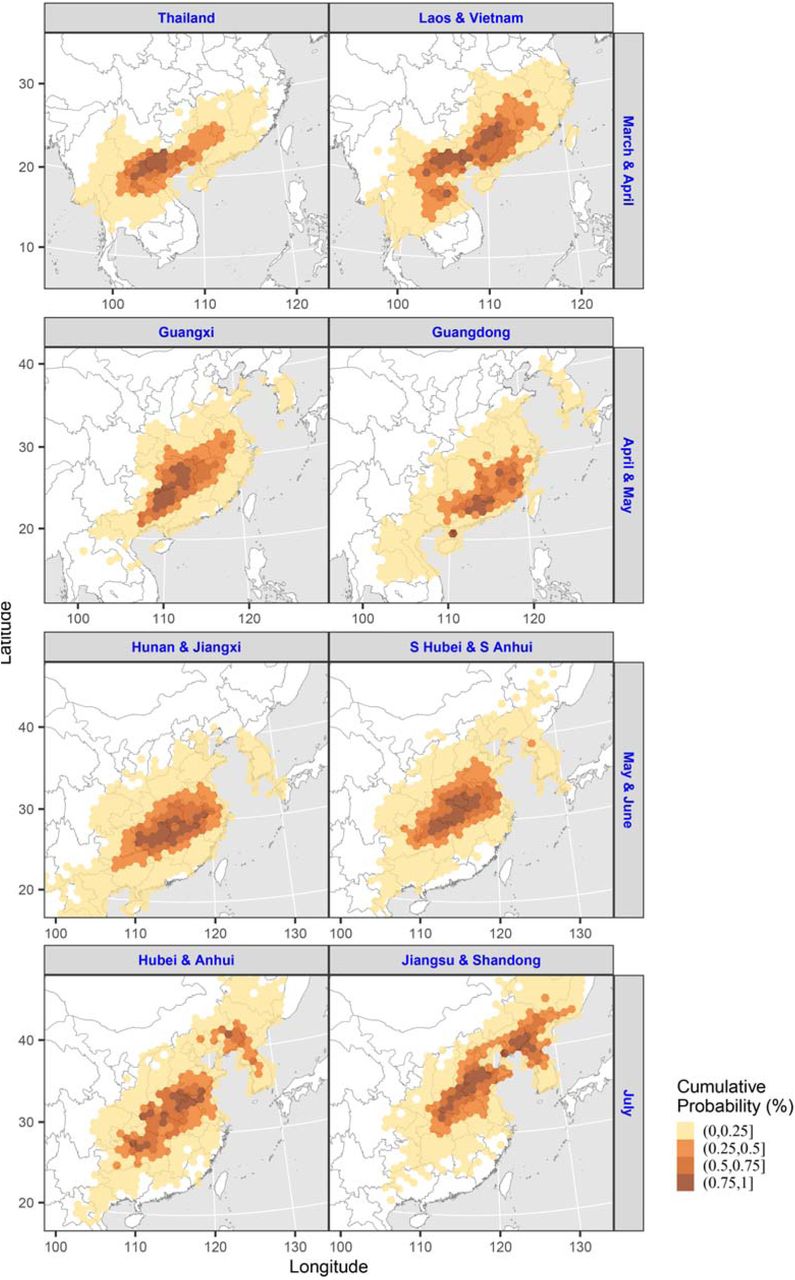

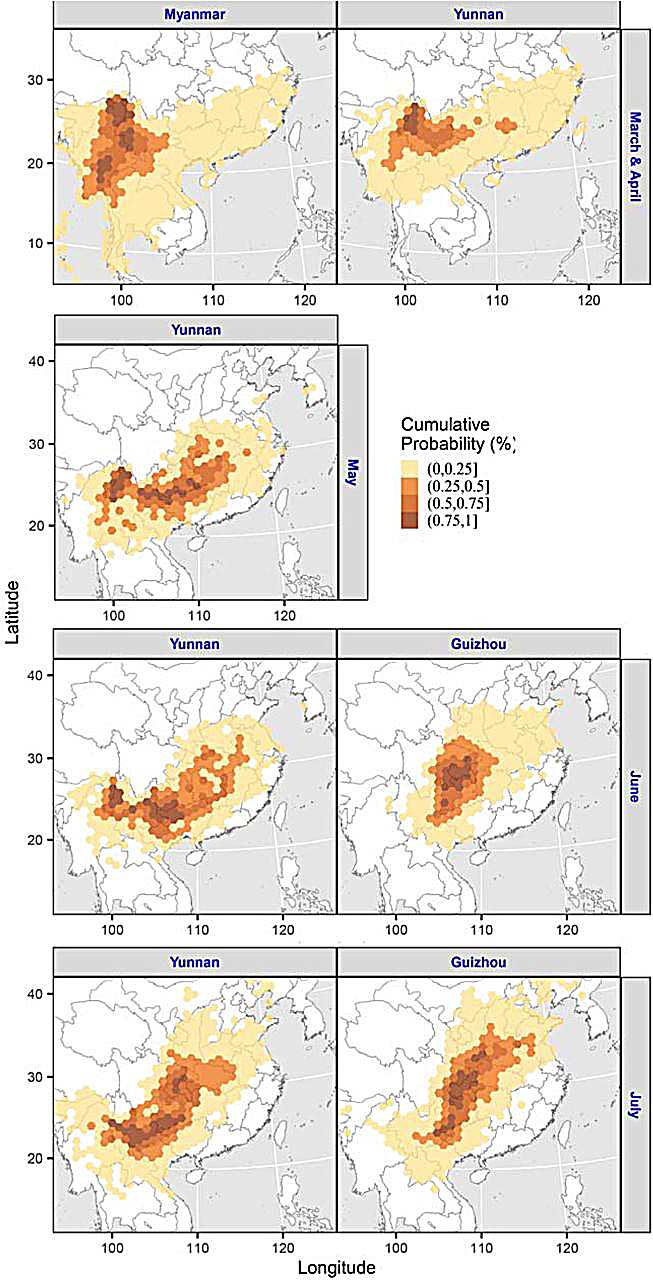

一、為了評估中國東部秋行軍蟲入侵風險,透過軌跡模擬方法,結合飛行行為和氣象數據,模擬了秋行軍蟲擴張速度和未來的遷移範圍。胡高預測,秋行軍蟲將通過兩條途徑,遷移到中國東部華北和東北平原兩個主要玉米產區。一條是起源於緬甸和雲南的「西部通道」,秋行軍蟲將在7月前,到達華北平原;另一條是從中南半島和中國南部,沿「東部通道」在6月時到達華北平原,7月到達東北平原。

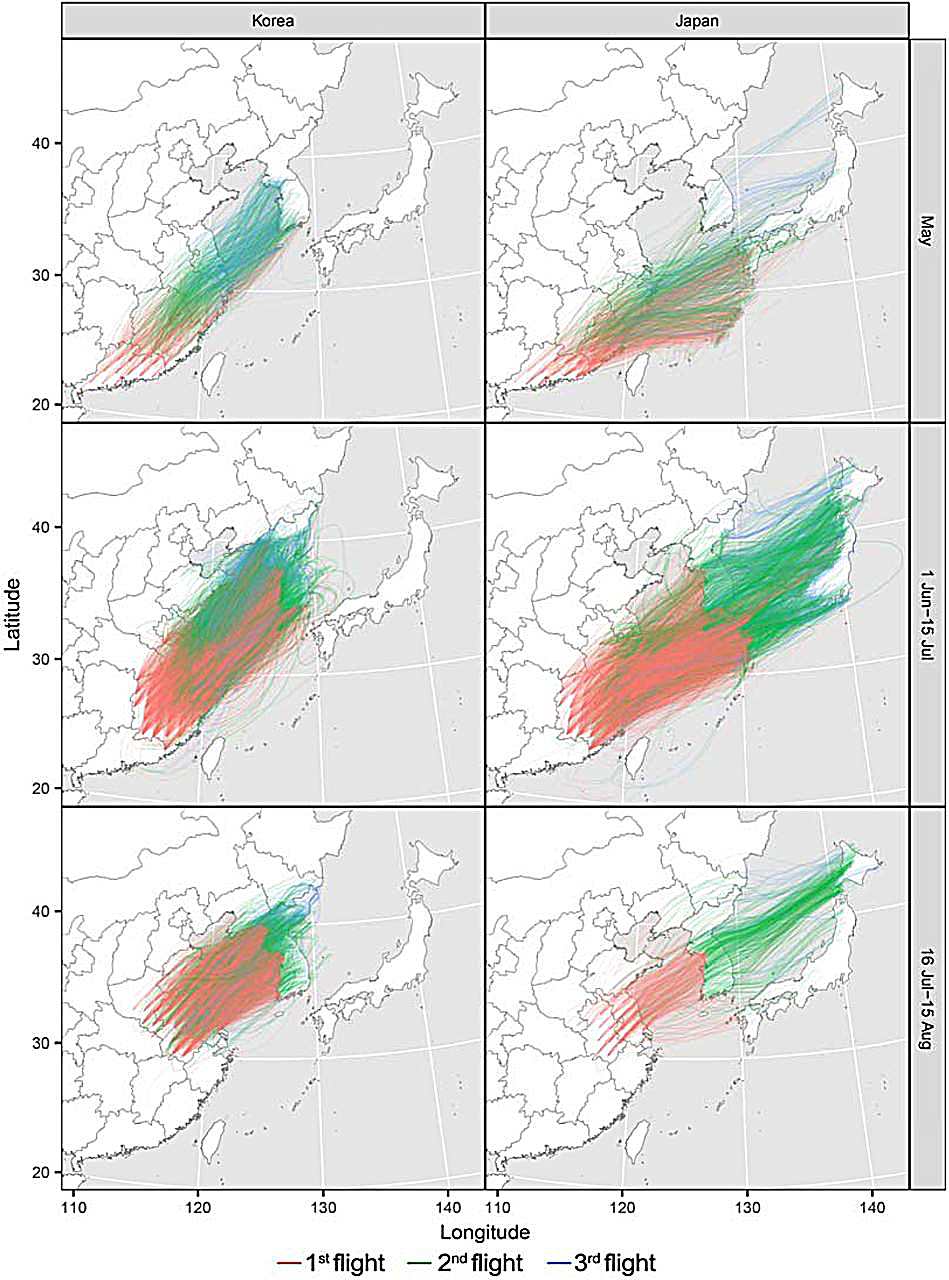

二、以過去五年的氣象數據(2014-2018),評估秋行軍蟲對日本和朝鮮半島的入侵風險,結果預測秋行蟲將很快從中國南部和東部遷移到日本和韓國。最有可能的日期,日本將於6月1日至7月15日從福建和浙江入侵,九州,四國和本州西南部可能面臨最大風險。同一時間來自浙北,江蘇,安徽和山東的秋行軍蟲最有可能到達韓國。並且隨著西南季風的氣流高速公路,秋行軍蟲每年都會入侵日本和朝鮮半島。

,模擬預測秋行軍蟲在台灣及日韓固定遷飛路線。.jpg)

秋行軍蟲可能來自越南或菲律賓?胡高:由中國飛遷可能性最高

胡高的研究預測,對照秋行軍蟲這兩個月在中國、台灣和韓、日等東亞各國,相繼發現秋行軍蟲的遷飛落地時間點十分吻合。正在雲南研究秋行軍蟲肆虐蟲情的胡高,接受記者訪問時表示,有一說台灣秋行軍蟲可能來自越南或菲律賓?胡高強調,台灣發現的秋行軍蟲來自廣東和福建的可能性很大,亞洲東部盛行西南風,風主要是從大陸吹向台灣、日韓,因此從大陸遷過去的可能性是最大的。

而氣流理論最後要如何驗證?胡高表示,昆蟲的飛行能力小,秋行軍蟲及體型相似大小的蟲,自身飛行能力僅每秒三公尺 (時速約11 公里),相較於風的速度太小。亞洲東部有許多昆蟲進行遠距離遷飛,如稻飛蝨、稻縱捲葉野螟及分秘夜蛾等,飛行高度都在幾百至上千公尺,這些都有雷達實際觀測的結果,雷達也顯示昆蟲順風遷移與風向一致。

秋行軍蟲在東亞遠程遷徙,共四項有利因素

胡高在論文中闡述,中國是世界第二大玉米生產國,玉米是中國繼稻米和小麥第三種最常見農作物,尤其華北和東北平原是玉米大產區,及朝鮮半島和日本,都是秋行軍蟲可能每年固定隨著季風遷徙的區域,對於糧食安全危害甚鉅。

胡高總結,秋行軍蟲在東亞遠程年度遷徙的有利因素有四項:一、中國東部玉米產區,和美國的秋行軍蟲遷徙範圍位於相似的緯度氣候,二、中國南部和中南半島亞熱帶和熱帶氣候,讓秋行軍蟲能「越冬」,三、東南亞和東亞的玉米及甘蔗等全年都可生長,提供秋行軍蟲寄主糧食,四、一年一度的東亞季風,提供了秋行軍蟲空中運輸的「高速公路」,讓秋行軍蟲能春移秋返。

氣象用於監測昆蟲遷飛難度高,仍在研究中

台灣專家正進行DNA的親緣關係鑑定,如比對至中國秋行軍蟲基因資料庫相符,是否就能確證台灣秋行軍蟲是從中國隨氣流而來? 胡高表示,中國對於稻縱捲葉野螟及分秘夜蛾曾有標記釋放的實驗,在蟲源地用染料標記,然後在不同地區以燈誘法確定遷移路線,但是需要標記幾百萬隻蟲,才能大海撈針般在降落地誘捕到幾隻蟲,成本太大。現代的分子標記則是在多處採集秋行軍蟲,確定親緣關係,是不錯的方法。

是否可能有氣象的雷達技術,即時監控蟲群的飛行,提供預警?胡高也表示,雖然有專門針對昆蟲遷飛的雷達技術,氣象雷達也可以監測到大規模的昆蟲遷飛,但昆蟲個體太小,蟲量低的時候則無法監測,並且目標識別的難度很高,氣象用於監測昆蟲遷飛,目前仍在研究階段。

中國可能發展基改玉米防蟲?胡高:目前不明

胡高的研究整合了韓國和日本昆蟲防疫專家,胡高表示,中國和韓國固定有蟲情即時分享及人員交流監控。而有一說,以發展GMO轉基因玉米防治秋行軍蟲,中國有可能朝此方向發展?胡高則說,推廣GMO玉米涉及政府、科學家及社會許多面向,目前不明,目前中國僅推廣了GMO棉花。

台日研究人員:胡高研究信度高,值得台灣參考

台灣與日本長期在監控東亞遷飛性害蟲的農試所研究人員表示,胡高的研究信度效度非常高,不但可以提供台灣,進行秋行軍蟲這類隨季風遷徙的害蟲監測與預警,更重要的是鄰國有事危及周邊,防疫一體的觀念,還是需要透明的蟲況及疫情分享。

針對遷飛型害蟲季風和氣流理論的研究,秋行軍蟲每年均會拜訪台灣,防檢局有無任何監測及防治計畫?並與日韓合作?防檢局回應表示,日韓都已爆發秋行軍蟲疫情,仍持續關注秋行軍蟲的國際疫情,並與國外之研究學者專家進行交流,加強通報、監測與預警,以獲得最新研究進展,而國內仍持續開發防治秋行軍蟲的相關技術。

秋行軍蟲每年都會飛來,需持續監測才能減少危害

另外,秋行軍蟲已在台灣完成本土發育及世代交替,何時及如何開始第三階段防治?IPM(病蟲害整合管理)計畫方向為何?防檢局表示,已擬妥玉米耕作防治秋行軍蟲IPM策略,首先採取清園、翻犁、淹水及栽培管理等耕作預防性措施,並啟動田間巡查及性費洛蒙誘捕之監測調查,當害蟲密度達防治基準時,也就是說造成作物經濟損失,而農民可以容忍經營成本的最低蟲口密度,即採行藥劑防治,如生物農藥、化學藥劑等。

台灣面對中國而來的秋行軍蟲及非洲豬瘟嚴峻的防疫情勢,雖然在嚴防非洲豬瘟,做好滴水不漏的防疫措施,相對於兩千億元的養豬產業,雖然玉米非台灣主要作物,目前損害率僅有1.22%,但秋行軍蟲因是氣流及季風傳播,每年都會飛來,只能以先期蟲況的通報、監測與預警,加上嚴密的IPM策略及作為,才能減少秋行軍蟲的危害。

(註)南京農業大學教授胡高等人關於秋行軍蟲遷飛預測的論文

https://www.biorxiv.org/content/early/2019/05/02/625632.full.pdf

https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2019/06/07/662387.full.pdf