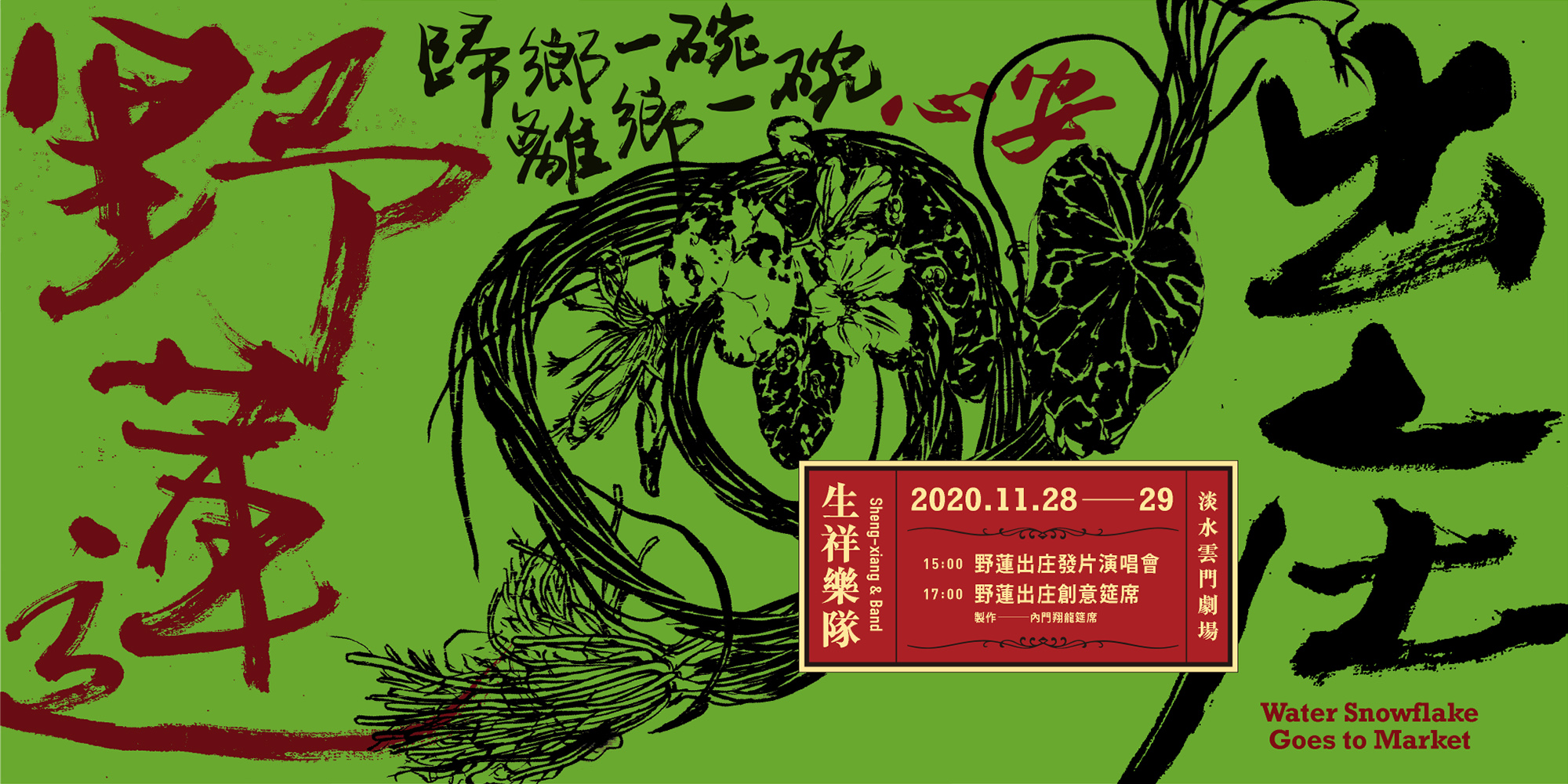

(續前文)2002年加入WTO時,交工樂隊創作《菊花夜行軍》,林生祥唱出農村轉型悲歌,作詞人鍾永豐深刻寫出農民哀鳴。18年後,兩人再次創作《野蓮出庄》,向後WTO時代的農村致敬。

鍾永豐觀察到,農村尋找替代出路的方式,不是種國際化的作物,而是找到一個土生土長的水生野菜:野蓮。「我想通過食物跟植物的書寫,描述一個更接近本我的農村,就成為《野蓮出庄》這張專輯。」

以下的內容,以鍾永豐受訪的第一人稱口述開展。

〈芋頭粄〉,談童謠裡面的農村生態,談寄情於食物的母愛

剛剛提到,美濃不會把好的土地讓給水稻以外的其他作物,美濃種的是檳榔心芋,非常需要水,又不希望它用到太多水稻面積,所以常見到在一些山腳下,或是路坎底下的畸零地。在這些跟地面落差大的地方,長年水流不斷,婦女就在這樣的地方種一些芋仔。

這些地方通常也有一些泥鰍、鱔魚、水蛇、白腹秧雞,所以芋頭種植的地方,其實是一小塊生態棲息地,也會伴隨一些螢火蟲,蜻蜓跟蝴蝶,這些生態經驗成為很多農村童謠書寫的題材。

而且芋頭粄在美濃習俗上是七月半製作,用來「敬祖先、好兄弟」,很多伙房裡的芋頭粄會做到很厚,其實是要讓返鄉祭拜的子女可以帶回去。七月半我們回去都會分到很厚一塊,我後來覺得這好像是一種母親的祝福,沉甸甸的,好像是一種心靈的壓艙石,讓遠行的子女可以走得遠走得穩。

〈芋仔粄〉

七月半,禾呀禾打扮

姆媽緊腳,大灶蒸芋粄

廳下裡,敬啊敬先祖

芋香桊鼻,好兄弟渡孤 (桊:勾串)揚尾仔,飛呀飛過崗

姆媽的心,望子歸來嘗

芋仔粄,厚呀厚年年

像石壓船,行穩又行遠

〈斛菜冇筒梗〉〈打烏子〉〈樹豆〉,野菜記載的文化與村落意義

以前的美濃農民在水稻間娑草(拔草)的時候,有兩種菜會被另外挑出來:「斛菜」〈斛菜、又名鴨舌草〉跟冇筒梗(尖瓣花),農民採集回家當野菜煮,為了去除野菜的澀味,美濃人用豬油去爆香加上豆瓣醬。

當時我在想,為什麼能夠吃野菜這麼久而不膩?就是剛剛提到時間跟距離的作用,野菜變成一種食物的記憶,時間夠久之後,變成家庭中非常重要的菜。

從早期來說,野菜是水稻文化中非常重要的食物纖維來源,因為採回來是農家自己吃,建立野菜食用習慣的關係,能夠讓農民自然去抑制農藥施灑的量。

龍葵,客家話叫做「打烏子」,葉子跟果實都可以吃,對於旱作的農人,是一個很重要的植物伴侶。這個作物在日本緯度以南,有各式各樣食用方式跟名字。

龍葵是一個喜歡流浪的植物,歌詞裡面我們用「打烏子」的名字,但是在美濃就有「打烏子」、「烏嘟子」兩種以上的說法,閩南語也有兩種以上名稱,原住民阿美族、泰雅、排灣都有吃它,都有它的族語名字,存在於他們的文化中。

龍葵在東部原住民是非常重要的野菜,也有很豐富的野菜知識,農政體系正在做野菜研究。以前反水庫的時候,已經有農地專門種植福菜(鴨舌草),因為它長很快,只要摘一些去賣粄條店就能夠生活,收入比種水稻還多。

所以歌詞裡面就有一句話,「喊我的名字,知道你從哪裡而來」,有些從第三者,有些就從植物第一人稱來敘事:

〈打烏子〉

行南走北好泊喜浪 (泊〈p’at〉:到處晃;浪:流浪)

地瘦地肥交春漫旺

我不是雜草無名

也難得打橫搶光

打烏子〈客〉烏鬼仔菜〈閩〉

烏甜仔〈閩〉野葡萄〈客〉白花菜〈客〉

喊我的名,我知

我知你從何處來

作小冬摘菸犁番薯 (作小冬:冬季耕種雜糧)

我有果甜惜你心苦

炒麻油、煲粥、煮蛋湯

我葉甘苦堪得你嘗

野菜的文化與村落意義當中,有一大塊是跟山有關的食物,最重要的是樹豆,所以寫下〈樹豆〉。樹豆進入客家飲食文化受到原住民影響。它跟破布子一樣,種在貧瘠之地、水圳兩旁的畸零地,都不是受到很嚴肅對待的食物,但是聯合國已經把樹豆變成一種非常重要的保種與保命的食物。

〈豆腐牯〉,庄頭聚落的聲音場景

專輯裡面寫美濃很重要的食物,除了粄條,還寫了「客家大封」。當然大封是美濃非常重要的節慶團聚食物,從一道菜繁複的做法,可以感受到節慶的氣味。但是對於村落生活的聲音場景而言,最重要的是「豆腐」。

十幾年前就想寫豆腐,早年漢人村落,一個村落按人口多寡,都有一個豆腐坊,提供這種植物性蛋白質。近年很多人投入黃豆復育,跟有機豆腐的製作,我覺得應該要寫這麼一首豆腐,尤其是賣豆腐的人,每天早上的叫賣人出現,對農村來講是非常重要的聲音場景,所以寫了〈豆腐牯〉。

〈豆腐牯〉

吱吱拐拐,吱吱拐拐

「豆腐豆腐花,豆腐豆腐花」 (豆腐花:即豆花)

替我庄伸腰兼報時

豆腐牯扛出日子綻芽 (豆腐牯:賣豆腐的男子)

無田無地無怨懟

像布袋針縫四季

笑容淺淺豆腐牯

小小生意起樓屋

台灣幾乎已經沒有那種早上十點挑著豆腐擔,叫賣豆腐的場景,我後來知道安徽碧山還是有人這樣賣,我特別跑去看,跟早年的美濃很像。我看到挑豆腐的人到每一家門前,買豆腐有兩種交易方式,一種是用錢買,另一種是用黃豆換,三斤黃豆換一斤豆腐,我猜想早年台灣也有這種制度。

早年美濃種菸葉同時,也普遍種黃豆,所以寫這一首,不僅是回憶我小時候的那種聲音場景,也是對目前很多台灣人復育本土黃豆、推動有機豆腐的致敬。

透過食物與植物,鄉村運動重新建立生態系統與知識系統

從鄉村運動觀點看,農村裡面生產、生活、生態的關係本來就是一而為多,多而為一的關係。台灣農村的生態系統與知識系統瓦解,最明顯表現在1980年代,農藥化肥用到毫無限制,那不只是為了要供養非農人口,更為了適應市場化,壓縮成本並且自我剝削,環境、土地被壓榨到極致,造成生態崩潰以及知識系統崩解,這是加入WTO之前的農村狀態。

一個後果就是,黑道普遍在非都市地區開始掌權的年代,一直到最近才有一點和緩。我不會把黑道妖魔化,這是普遍的台灣農村過程,早年農村裡面當然有流氓,但是仕紳階層的傳統還是主流。

所以農村運動的兩個最重要目標,一個是重建農村的生態系統,另外一個則是知識系統。

我是1960年代出生的農村人,我這一代人還看過農村非常繁榮興盛的年代,伴隨社會變遷看到它急速沒落,各式各樣的資源被抽走,看到80年代社會運動,不斷的看到各種風景,恰好都經歷過。

我小時候看到美濃的繁榮興盛,這種菸草經濟支持的繁榮其實非常脆弱,而且代價非常高。那麼高的勞動強度,農民身體的消耗,比如我父親因為農藥而過世,使我覺得那種繁榮其實非常脆弱。

1990年代,開始GATT(世界貿易組織,WTO前身)談判,菸草經濟不是江河日下,而是斷崖式的墜落。那個期間你看到的是各種掙扎,咖啡事件、菊花事件,農作物種出來卻無人收購、農民走投無路,當時看到各種荒謬的現象,國民黨系統卻無力回應。

後來的農會開始有一些轉變,成為地方農業知識的一個堡壘,這幾年來,在白玉蘿蔔、小番茄,幾種作物行銷非常上手。在美濃看到,重建生產生活生態是有可能,作為一個觀察者,你的書寫,很難自外於這種新意。

給年輕人重返農村路的建議:「再次鄉村化」

隨著越來越多青年回到農村,開始自覺的知識整備,這個回農過程很漫長也很掙扎,我想大概至少有三個過程:第一、對都市的批判、知道它所不足。你的回農選擇是經濟性的、知識性的、也可能自我生命的追尋,也可能都搞在一起分不清。

第二個層次,回到農村還得面對生計問題,面對自己的認同、他人的認同,這大概是我從《菊花夜行軍》到《臨暗》、到《野生》、《種樹》試圖寫的東西。

而到了《野蓮出庄》,我想的是第三個層面,你還是得面對農村的legacy(遺產),這些農村裡面的傳統知識,你如何通過類似人類學式的、女性所保有的食物文化跟植物知識去重新理解,也許可以用「再鄉村化」來說明這個過程。

我特別要強調用「鄉村」,因為鄉村的概念比農村的大得多,包括要怎麼去面對各式各樣的legacy,你怎麼面對,將會影響你要怎麼再生產跟再創作。