打從 2013 年農委會修法允許「農地種電」之後,農電相爭的綠色衝突就不曾停歇,農委會亡羊補牢,在 2020 年 7 月 7 日宣告關上農地種電大門。但是這兩年來,屏東縣卻反其道而行,在東港、佳冬、林邊、枋寮沿海四鄉鎮加速變更地目、開發農地光電。

這一國兩制究竟是怎麼發生的?記者追究原委,發現行政院在2018 年 3 月 28 日召開了一場關鍵會議。短短 40 分鐘,拍板讓屏東擁有肆意變更農地的特權,允許 800 公頃農地脫離農業使用,造成大量國土破碎、農業與光電衝突不斷的惡果。

還原 40 分鐘會議內幕

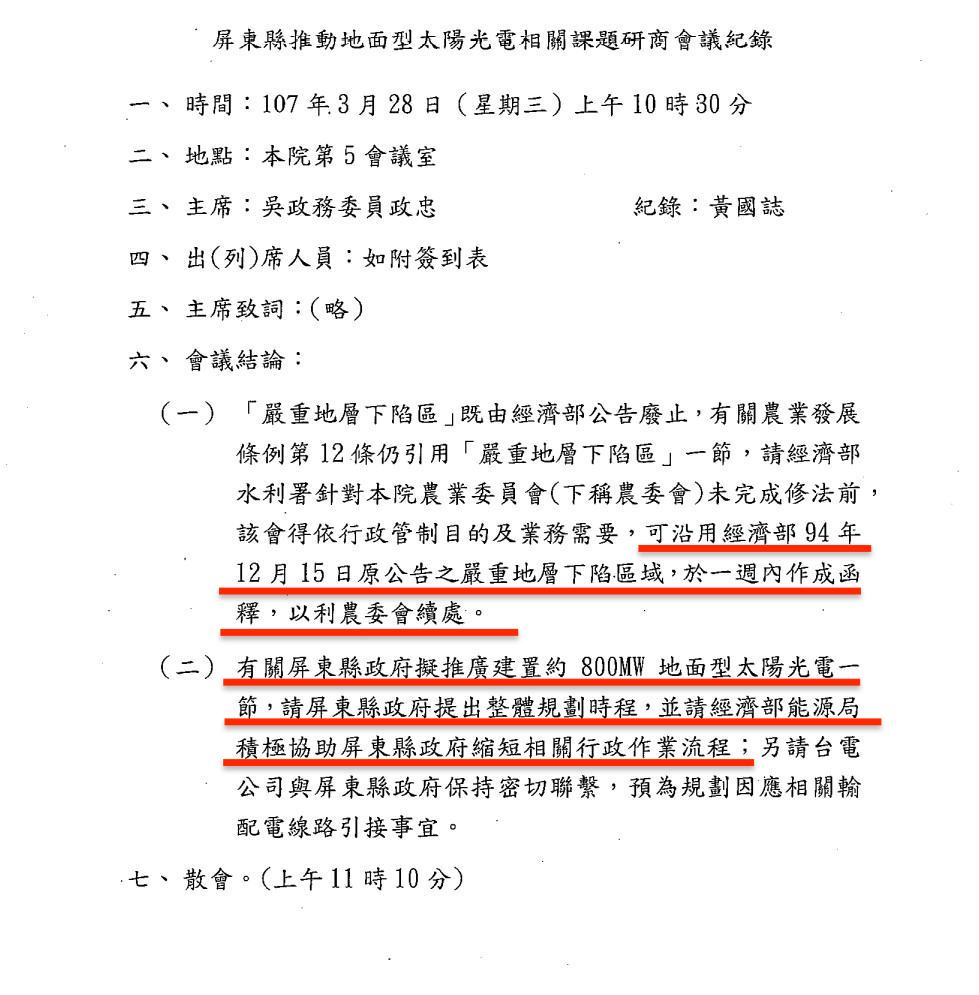

行政院特別召開的這場「屏東縣推動地面型太陽光電相關課題研商會議」,是由政務委員吳政忠主持的關門會議, 40 分鐘內就做出扭轉國土及農業法治原則的重大結論,放行讓屏東縣政府在沿海四鄉大肆開發光電。

當天與會者有屏東縣政府代表溫炳原、能源局主任秘書蘇金勝、時任農委會企劃處長蔡昇甫、水利署總工程司陳肇成、台電公司許墩貴、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫以及相關部會代表,協助屏東縣府排除法律障礙,免除高額的農地變更回饋金。

排除什麼法律障礙?《農業發展條例》第 12 條明訂,為保護農地,變更前須繳交公告地價現值的50% 作為回饋金,用於補償農業發展。因此若屏東縣府想推農地種電,以佳冬鄉農地每平方公尺公告現值 1 千元為例,光電業者和地主每公頃須繳 500 萬回饋金,將無利可圖。

然而同法也留下但書,凡屬於水利署公告「嚴重地層下陷地區」,變更農地可免徵鉅額回饋金,公告範圍涵蓋沿海縣市 24 鄉鎮行政區,包括屏東沿海四鄉鎮。

不過,問題來了,水利署在 2017 年 8 月已廢止〈嚴重地層下陷地區劃設作業規範〉,想變更農地種電就得要繳交回饋金,屏東縣府只好找行政院協助,召開前述會議。

行政院親自出面斡旋,各部會不敢有異議,會議迅速通過,幫屏縣府解套。未及一週,水利署在 4 月 2 日發函農委會,同意農委會可沿用已廢止的「嚴重地層下陷地區」,緊接著農委會於 4 月 12 日發解釋函給屏東縣府,同意變更農地得免徵回饋金。屏東縣府就此取得通行證,肆無忌憚推動四鄉鎮的農地變更。

不滿農委會劃設範圍,屏縣府自提「沿海四鄉鎮全不利耕作」

值得推敲的是,明明農委會就有規劃「公告嚴重地層下陷地區內不利耕作得設置綠能設施之農業用地範圍」(以下簡稱「不利耕作區」),免變更地目即可設置光電,為何屏東縣府偏要自創「嚴重地層下陷地區」光電方案呢?

時間追溯到 2012 年,《再生能源發展條例》立法通過,農委會配合逐步釋出不適耕作土地,在 2013 年 10 月 9 日修正《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》第 30 條,增列經濟部公告的「嚴重地層下陷地區」農地得設置綠能設施,這些地區的農地可在不辦理變更地目的前提下,設置太陽光電。

然而這「嚴重地層下陷地區」遍布沿海縣市 24 鄉鎮,以行政區為單位,貿然開放可能造成大批優良農地流失。因此農委會在 2015 年 8 月 12 日再次修法加嚴,修法說明中解釋:

「鑒於經濟部公告之嚴重地層下陷地區範圍內,仍有大部分農業用地屬大面積完整之優良農地,原則應引導優先作農業使用,倘均得同意設置免與農業經營相結合之綠能設施,將與前開提供農業用地多元利用之立法意旨,有所背離。」

可見農委會很清楚,不能容許整個行政區的農地都可以任意變更種電,此後,須經農委會公告的「不利耕作區」才能合法設置光電。農委會第一次在 2015 年8月14日公告了 18 區,2017 年 9 月 21 日又公告了 20 區,總共 2383 公頃。這廣大面積可免變更農地的繁複程序,兼顧保護農地與光電設置。

但對雄心勃勃想發展光電的屏東縣政府來說,農委會劃設範圍過於保守,縣內「不利耕作區」僅有 495 公頃,屏東縣府要求擴大劃設,卻遭農委會拒絕。

屏東縣府並不死心,在 2018 年另向行政院提案「107 年度屏東縣嚴重地層下陷地區土地活化利用暨太陽光電發電業整體規劃發展計畫」。當時甫通過《再生能源發展條例》修法,行政院亟待土地釋出設置光電,恰好屏東主張光電開發可讓農業縣一夕翻身為「綠能城市」,雙方一拍即合,於是才有 3 月 28 日行政院協商解決農地變更免徵回饋金的會議。

縣府協助減免變更回饋金,另建綠能小金庫

取得水利署、農委會相關解釋函後,屏東縣府在 2018 年 10 月自行頒布《屏東縣嚴重地層下陷區太陽光電整體規劃核轉審查及輔導管理辦法》(以下簡稱《輔導管理辦法》),專案輔導光電業者大規模變更農地,目標設定為 800MW 發電量。

依照《輔導管理辦法》第 11 條,業者只要參加縣府專案輔導,縣府將依《農發條例》第12條第4項第三款規定「興辦之建設、設施位於經濟部公告為嚴重地層下陷區」,特許變更農地開發者免繳鉅額回饋金。

然而這樣的優惠服務還是有代價的,同法第 12 條規定,業者雖免上繳回饋金給國庫,卻必須承諾「捐贈一定比率金額至本縣綠色能源產業發展基金」(以下簡稱「綠能基金」)。屏東縣自訂《屏東縣綠色能源產業發展基金收支保管及運用辦法》,規定由縣長兼任基金管委會主委,授權基金可投入綠能金融或其他專案支出,形同縣府發展綠能小金庫。

政院核准屏東縣專案推動 800MW 光電裝置容量,相當於變更 800 公頃農地,若以每公頃減徵變更回饋金 500 萬元計算,估計國庫短收 40 億元,然而屏東縣府卻得到一大筆可自行運用的鉅款,如此挪移手法,竟然無人監督。

縣府的「綠能基金」收取廠商綠能捐款與支出,均由縣長及縣府官員組成的管委會管理,屏東縣議員蔣月惠曾發文要求縣府提供「綠能基金收支明細表」,欲釐清基金運用及流向,卻遲遲等不到縣府回應。面對縣府冷處理,蔣月惠無奈道:「實在很皮」。

國土開發負面案例,農委會不敢叫停

為防堵農地流失,農委會在 2020 年 7 月 7 日修法禁止小面積農地變更種電,並將大面積許可權收回中央。然而,屏東至今仍持續大肆變更農地,中央難道沒有任何亡羊補牢的做法?

農委會企劃處處長莊老達解釋,當初修法有一但書:凡經行政院核定「一○九年太陽光電 6.5G 達標計畫」列管專案可不受修法約束,這是基於「法不溯既往、信賴保護原則」。因此被行政院納管的屏東縣府專案仍繼續進行,農委會也無法過問。

但本案違背國土規劃原則,農委會也明知其情節已違反《農發條例》第 10 條「農業用地於劃定或變更為非農業使用時,應以不影響農業生產環境之完整」,最後卻仍然迎合上級,同意本案。

.jpg)

縣府球員兼裁判,有規避國土審查之嫌

屏東恣意變更農地大作光電數百公頃,不只是減損農地面積,更無視於國土法規。成功大學都市計劃學系副教授黃偉茹表示,為確保國土有序使用,防止不同目的使用造成衝突,《非都市土地使用管制規則》第 11 條第 7 項規定,「開發變更土地面積超過兩公頃以上,應變更為『特定專用區』,並送交區域計畫委員會審議。」

從公開圖資可見,光是佳冬農業區內,就有近 200 公頃農地土地變更為特定目的事業用地開發光電。今年 1 月 16 日力暘能源更宣布「最大私有光電案掛表送電」,標榜「整合超過 100 公頃農地、340 名地主」,明明已超過法規「兩公頃」門檻,應該要變更土地「使用分區」為「特定專用區」,卻並未送中央審查。

記者追查發現,屏東嚴重地層下陷區的光電場開發分散,加總起來遠超過兩公頃,且又共用一升壓站,能源局曾經為此特別發函,詢問內政部營建署有無變更「使用分區」必要性?營建署在2019年7月19日回覆道,這些分散電場是否屬於同一事業,應交由「目的事業主管機關」認定,等於是把燙手山芋丟回能源局。

記者向能源局求證,太陽光電組組長林文信卻稱:「屏東縣府才是能源事業的地方主管機關。」再詢問屏東縣府高層,對方卻回答「目的事業主管機關在能源局,地方政府無義務送審」。

對此互踢皮球戲碼,黃偉茹認為「顯然有規避程序之虞」,屏東縣府是「球員兼裁判,便宜行事」,為了短期光電利益,不惜埋下沿海四鄉鎮農業、光電衝突不斷的長期困局。

國土部門:能源開發導致國土脫序,能源局應負最大責任

在農業區內變更數百公頃農地開發光電,竟然不用經過中央審查,難道連主管全國國土計畫的營建署,也完全無法約束嗎?

對此,營建署綜計組組長林秉勳表示,能源開發導致國土脫序,最大責任應回到能源局。「營建署只能被動審查,主要責任在目的事業主管機關(能源局)應該來引導,編定變更跟使用分區變更都是開發人提出,政府沒有公權力去強迫變更。」

話鋒一轉,林秉勳強調內政部已經在區域計畫委員會、海審會多次向能源局表達「開發達一定規模就要走變更專區,目的事業主管機關應該以政策去引導國土秩序發展,而非這種任意作法」。言下之意,國土部門已盡力表達立場,卻無法扭轉局勢。

他認為問題出在政策:「行政院就是要發電,誰不同意就是當絆腳石搬走,換成誰來做都一樣。」語畢,就連這位掌管全國國土計畫的高級文官,也忍不住動氣大嘆。

【屏東沿海四鄉鎮農地種電大事紀】

2005.10.28 推動國土復育,經濟部水利署公告〈嚴重地層下陷地區劃設作業規範〉,劃設沿海24鄉鎮為嚴重地層下陷區。

2015.8.12 為避免綠能設施浮濫開發造成優良農地流失,農委會修訂發布《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》第30條,須經農委會公告為不利耕作地,才能免變更並容許設置光電。

2015.8.14 農委會公告「不利耕作區」18區(彰化至雲林)。

2017.8 國土復育計畫已見成效,水利署廢止〈嚴重地層下陷地區劃設作業規範〉,另劃設「地下水管制區」取代。

2017.9.21農委會公告「不利耕作區」新增20區,連前次公告總共38區(雲林、台南、屏東)。

2018.1.11 行政院通過《再生能源發展條例》修正草案,將2025年再生能源發電占比達20%入法,地面型光電占14GW,相當於1萬4千公頃土地面積,釋出農地種電的壓力大增。

2018.2 屏東縣政府北上行政院提案「107年度屏東縣嚴重地層下陷地區土地活化利用暨太陽光電發電業整體規劃發展計畫」。

2018.3.28 行政院召開「屏東縣推動地面型太陽光電相關課題研商會議」,為屏東縣「嚴重地層下陷區光電發展計畫」解套,協調經濟部水利署、農委會針對相關限制法規重新函釋。

2018.4.2 經濟部水利署發函農委會,同意農委會沿用已廢止之嚴重地層下陷區範圍

2018.4.12 農委會函釋屏東縣政府,允許屏東縣府依《農業發展條例》第12條,在嚴重地層下陷地區變更農地,並免徵公告現值50%回饋金。

2018.5.14 行政院發函內政部及經濟部,下令在全國國土計畫未完成修訂前,相關土地審查繼續沿用經濟部公告之嚴重地層下陷公告範圍。

2018.10.25 屏縣府發布《屏東縣嚴重地層下陷地區太陽光電發電業整體規劃核轉審查及輔導管理辦法》,由縣府遴選光電業者,在四鄉鎮專案輔導變更農地,免除回饋金外另要求業者提撥收益給縣府「綠色能源產業發展基金」。

2019.10.29 行政院發布「109年太陽光電6.5G達標計畫」,其中之一即是屏東縣東港、林邊、佳冬、枋寮沿海四鄉鎮嚴重地層下陷地區開發800MW光電裝置容量。

2020.7.7 農委會宣布停止2公頃以下農地變更,並將2公頃以上農地變更審查權收歸中央。然而該法卻不溯及政院「109年太陽光電6.5G達標計畫」,亦即屏東沿海四鄉鎮形同一國兩制,可繼續變更農地為「特目」來做光電。

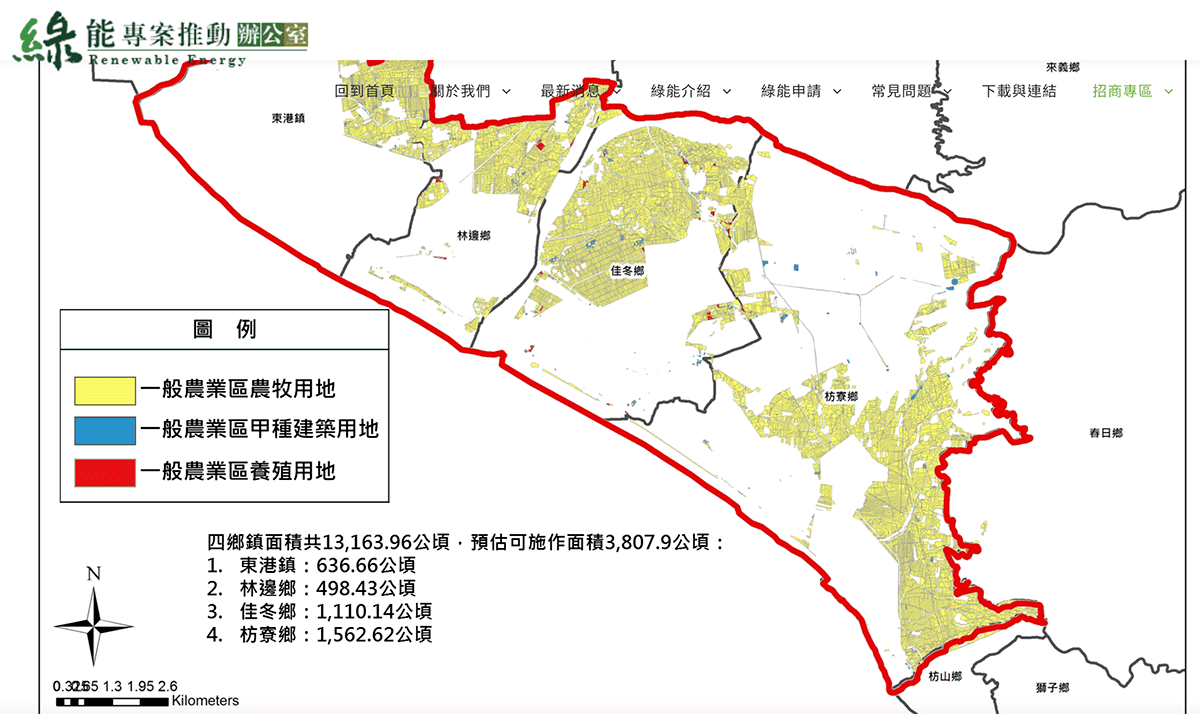

2020.8.5 屏東縣府審議通過屏東縣國土計畫,劃定東港、林邊、佳冬、枋寮等沿海四鄉鎮為土地活化利用,規劃光電特區開發範圍廣達3807.9公頃。

.jpg)

-150x100.jpg)

-150x68.jpg)