翻開地圖,長濱鄉、成功鎮與東河鄉緊臨著太平洋,位於南北狹長的台東縣最北邊,除了靠省道台11線公路對外聯絡,沒有其他更快速便捷的交通運輸工具。從成功市區到台東市果菜批發市場,來回車程就超過100公里,從成功市區再配送食材到不同地區的偏遠學校,加起來又超過100公里,導致物流成本非常高,壓縮採購食材的空間。

受到汽油與原物料價格上漲,業者認為無利可圖,紛紛退出供應偏遠地區校園午餐的市場。即使台東縣政府改採聯合招標希望提升規模經濟,仍缺乏業者問津而屢屢流標。成功鎮農會基於照顧在地農民子弟,決定即使虧本,也要扛起這吃力不討好的校園午餐業務。

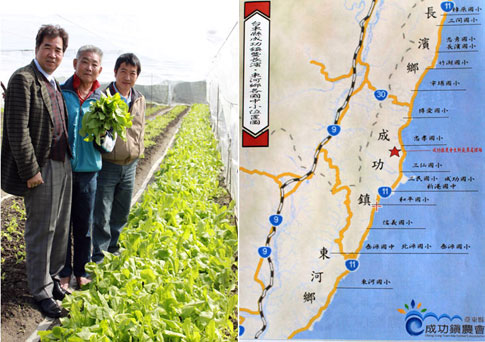

↑成功鎮農會總幹事吳全德(左)、農民「赤腳財」(中)與供銷部主任邱欽聖(右)等人,肩負起成功三鄉鎮18所校園的營養午餐供應任務。

被問起明知賠本,為何還要承接成功三鄉鎮校園午餐的業務?成功鎮農會總幹事吳全德不禁回憶起六年多前,一個令他難忘的印象。

「記得某日清晨出外運動,途經部落一所小學,看到發財車載著一箱豬肉與青菜,隨便丟在校門口就離開。車輛沒有冷藏設備,食材也沒有包裝就曝曬在外,有沒有被貓狗咬過都不知道,」吳全德說,務農的人對食材都有一種好奇心與敏感度。當時他看到青菜快爛了,豬肉的顏色也不太對勁,既驚訝也不滿為何偏鄉學童吃得比較差。

「伊攏係咱農民的子弟吶!」吳全德表示,鄉下隔代教養很普遍,農會超市曾發生孩子偷東西吃,只因肚子餓貧窮買不起。對孩子來說,校園午餐可能是一天當中最重要的營養來源。因此出於照顧農民子弟與發揮農會的社會責任,即使有員工認為此舉會賠本反對,吳全德還是要求員工承接成功三鄉鎮的校園午餐業務,希望用在地農會的力量,讓偏鄉學童吃得飽,也吃得健康。

農會的社會使命 扛起偏鄉孩童的食育健康

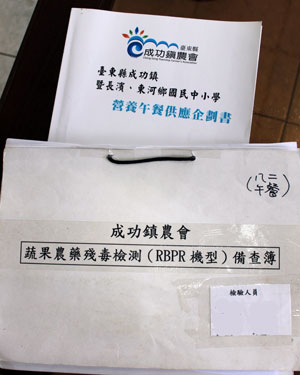

成功鎮農會供銷部主任邱欽聖說,目前農會負責供應成功鎮、長濱鄉與東河鄉北部合計18所學校(16所小學、2所中學)的校園午餐,這18所學校學生數加起來不到2500人,比都會區一所大型學校的學生數還少。

此外,這18所學校之間距離遙遠,無法用中央廚房供餐,因此每所學校至少都要配一名廚工,規模較大的學校更需要兩名。農會為了滿足這18所學校的營養午餐需求,合計雇用了20名廚工。

此外,為了能讓這18所學校趕在上午9時都能拿到新鮮食材展開烹煮,農會為此購入三輛冷藏車,由農會員工兼任司機,凌晨6點就開始根據不同規劃路線,展開路程合計為200公里的物流配送,與時間賽跑。

邱欽聖說,一般業者為了節省成本,只開著簡單的小發財車就運送生鮮食品,但農會為了維持生鮮農產品的鮮度與品質,堅持用冷藏車配送。

雖然成功三鄉鎮國中小午餐費平均每餐37元,較果菜批發市場所在地的台東市多2~6元不等,但扣掉雇用廚工與長途冷藏物流等必要支出,僅剩約20元可用於食材採購。邱欽聖說,除了水產品,成功鎮日常生活的農畜產品大部分依賴到台東市購買,加上遇到原物料價格上漲,吳全德記得農會剛承接校園午餐業務的第一個月就賠了10萬元,第一年更是慘澹經營。

為了降低食材取得成本,除了水果、畜產品、食用油與調味料等項目結合既有的農會超市通路共同採購,生鮮蔬菜的部分,由農會與在地農民契作,根據校園午餐的食材需求,進行計畫生產。

邱欽聖說,這20元要負擔三菜一湯一水果的食材成本,的確很辛苦。因此蔬菜的供應,由農會供銷部與推廣股合作輔導鎮內農民組成產銷班,契作種植校園午餐所需的蔬菜。由於校園午餐合約規定每天供應的蔬菜種類不能相同,為滿足少量多樣的需求,農會會根據供應時程,安排不同農民同時間種植不同蔬菜。

地產地銷的雙贏:孩子吃得安全 活絡農村經濟

目前成功鎮農會已輔導農民成立三個蔬菜產銷班,班員共有15人,平均年齡都在60歲以上。邱欽聖說,自組蔬菜產銷班供應在地校園午餐的好處非常多。第一,在地生產蔬菜比起遠到60公里外的台東市果菜批發市場採購,不但平均成本節省了兩成左右,也大幅縮短食物里程,符合節能減碳的潮流。

第二,農會輔導員會對農民進行田間指導,包括依據季節時令安排農民種植適合的蔬菜,供應農民使用合於規定的農業資材。從田間生產到收成,農會也會逐一管控蔬菜的品質與安全。

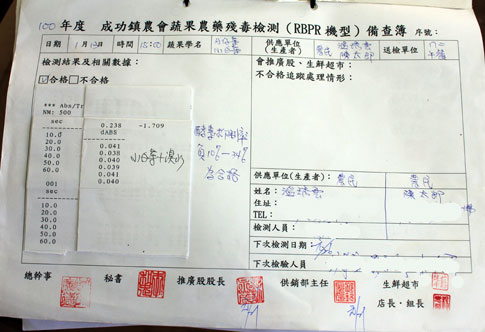

邱欽聖說,農會平均每兩周就會針對蔬菜進行檢驗,若發現農藥殘留超過安全標準,除了不予收購與下架銷毀,也會到田間瞭解農民施種出了什麼問題,輔導改進。

第三,農會與農民契作種植校園午餐蔬菜,不但活化休耕農地,也提升老農的收入。邱欽聖說,鄉下老農一個月領7000元老農津貼,一分地一期領4500元休耕補助,但如果加入蔬菜產銷班,一個月至少可有兩萬元收入,農地面積大一點的,更可達到三、四萬元,若再加上老農津貼,生活已算優渥。加上老農們知道蔬菜是要種給自己或鄰居的孫子食用,栽培會更用心。

農會總幹事吳全德也強調,休耕補貼的政策必須檢討。與其拿大筆納稅人的錢去補貼農民不要種,不如用來鼓勵農民在農會的輔導下種植校園午餐所需的蔬菜,除了恢復農地的生產功能,透過農會計畫生產與監督,在地蔬菜的鮮度、品質與安全都比較值得信賴,孩子也會吃得健康安心。

從2006年承接成功鎮,2007 年承接長濱鄉,到2011年再承接東河鄉四所校園的午餐業務,經過五年多的摸索,吳全德坦言雖然損益可勉強打平,但做得很辛苦。因此當他看到台東縣農會2009年起承接台東市南方、太麻里與大武等偏遠國中小的營養午餐業務,也面臨虧本經營的困境,將當初如何克服種種困難的經驗,毫不吝惜分享。

成功鎮農會供銷部主任邱欽聖表示,從辦理校園午餐的經驗當中,發現教育單位有許多問題,包括偏鄉國中小校園午餐的經費不足,沒有根據地區遠近考量交通運輸與物流成本;營養師對農業生產缺乏認識,開菜單缺乏管控食材成本的觀念等。此外,面對某些學校需索與不合理的成本轉嫁,都讓他曾有乾脆退出校園午餐供應的建議。

「要不是出於服務農民子弟的堅持,以及看到偏鄉弱勢家庭孩子的需求,面對校園午餐不合理的制度,農會早就退出了,」邱欽聖說,雖然校園午餐制度問題繁雜,但是若能好好改革,讓學校結合四健會的資源推廣「食農教育」,使孩子透過校園午餐的食物認識農業生產的過程與辛勞,校園午餐會是對教育、對農業有意義的希望工程。

推薦閱讀

不是批評作者啦!可否有平衡報導?不然這則新聞會像是農委會的宣傳。

我們在成功鎮務農,我們的感受不太一樣。

1.農會的幹部握有土地資源,許多農會幹部擁有土地,且轉手頻繁。

2.農會拿國家的錢壯大自己,許多農業資訊是封閉的。

3.在2009年成功鎮農會的年終獎金高達七個月還上新聞,請大家想想這件事情背後的問題。

舉個例吧:農會曾蒐購我們的無農藥地瓜葉,農會的小姐一直不肯透露價格,我也覺得納悶。我們請四位老人家忙了兩個整天(從早忙到晚上十點),還要整理乾淨。總共裝滿一個小轎車的所有空間(包含後行李箱),結果該農會只給我們四百塊,沒錯,是四百塊!我怎麼能面對四位忙了兩天的老人家?於是我再也不相信農會了。

謝謝sidney指教,因為這一篇是以營養午餐為角度出發,報導的角度以食材生產為主,您所提的問題,又是另外一個議題,在營養午餐的議題當中,無法處理。但您舉得的案例,我想我也有必要幫您反映給農會,如果您不介意,我可否幫您轉達給農會的相關人士?釐清到底發生什問題?

想請教sidney,您與農會有契作關係嗎?是否也是產銷班的一員?您平常農產品的通路主要是哪裡?我沒有別的意思,只是希望能夠更清楚了解當地產銷的現況。但我有一個疑問,如果您不知道價格,為何還是交給農會?究竟這批地瓜葉怎麼計價,還是不很清楚。

謝謝您的指教,我想我寫的新聞也是去呈現某方面的事實,但絕對不是農委會的宣傳。農委會與報導成功鎮農會做營養午餐這件事毫無關連,因為營養午餐也不是農委會主管業務。相反的,我們反而想透過這篇報導,希望農委會能夠有積極的作為,雖然營養午餐非其業務。但還是謝謝您提供不同的觀點。

我也想請教Sidney,如果以在地社區的力量,是否有可能支撐起一所學校的午餐食材供應?以目前營養午餐的經費,又有無可能性支持社區在地農業運作所須的收入?

請不要告知農會,因為農會在某個層面是利益團體,在地的農民怕它又需要它,你不能得罪農會,因為要貸款、要補助,只好敢怒不敢言,往上呈報又如何?官官相互啊!(我曾經向農委會反應,但是電話追下來,我被當地農會罵,你說有幫助嗎?我可以再舉例,只不過於事無補,徒增大家的困擾。)

營養午餐絕對可以由地區供應,以前內人在成功鄉下當地小學時,就有學生種菜賣給學校餐廳的事,但是不知何時,一些搞制度的人,讓這些在地生根農業的方式都被摧毀了。

地瓜葉事件也有六七年了,是農會主動找我們的,我們起初很高興能為部落找到管道,但是農會承辦員死也不說價格,我們當初很天真,就相信農會,後來就這樣一點一點認識農會的面目。

不好意思,我的回應讓您增加困擾,在某個角度上,報導是很貼切。但是以我們在地的看法,心中又有不同的想法(但我的看法不代表其他人的看法)。

我們現在在鄉下推部落市集,希望整合農民,並推動中壯年投入農業,並成為社區支持系統,只是需要時間和大家的協助。

成功鎮農會總幹事真有勇氣接下了偏鄉學校200KM的午餐挑戰,一肩扛起輔導生產者與扮演供應者的擔子,還有廚房管理的責任,沒有心和魄力是找不到方法也很難做到。農會畢竟不是公部門,所有盈虧都要農會自已挑(要用企業的方式經營,同時也要扮演輔導者的角色)其中的拿捏還真的是要有點本事。

農民面臨最大的問題是如何穩定生產與價格的合理性?長期背負著看不見的穩定未來。

合作是唯一的出路,兩者之間如何取得平衡?透明化的合作機置,及完善的輔導方案,讓彼此看見對方的用心,相信農會會更歡喜做持續經營,農民看到未來更有信心及動力,如此造福到主人翁的身上更有意義~