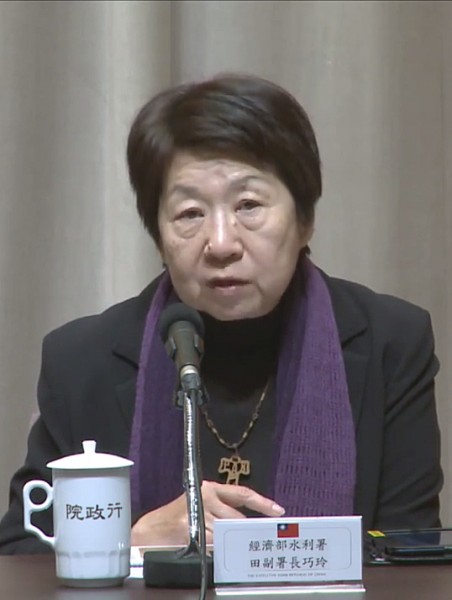

經濟部「旱災災害緊急應變小組」決議辦理明(104)年桃園、新竹、苗栗、台中及嘉南等五個農田水利會灌區第一期稻作停灌,停灌面積4萬1,576公頃為史上第二大,引發民怨及縣市首長砲打中央,農運團體抨擊政府重工業、輕農業,違背農業用水優先工業用水的原則。為此行政院今天上午召集經濟部水利署與農委會召開記者會。水利署除強調早與農委會及縣市政府說明溝通,也說明擴大休耕實不得已,且依法有據。

不過對於中央的說法,嘉義縣農業處長林良懋表示所謂的「溝通」,僅只是中央單向告知旱象與推動休耕而已,並無具體「討論」面對旱災,可以使用哪些因應方式。地方面臨抗旱,只有被「告知」的份。所謂的溝通,應該要顧及「用水正義」與因應氣候變遷下,如何明智利用農地進行生產。林良懋說,曾文水庫在嘉義縣,但嘉義農民卻不能使用,真是情何以堪?

水利署:休耕於法有據 早與受災地方政府開會

針對農民團體抨擊政府抗旱率先推動休耕,違背水利法第18條當中,農業用水優先工業用水的規定,水利署強調推動休耕補償依法有據,援引水利法第19條規定指出,「水源之水量不敷公共給水,並無法另得水源時,主管機關得停止或撤銷家用及公共給水以外之水權,或加使用上之限制;前項水權之停止、撤銷或限制,致使原用水人受有重大損害時,由主管機關按損害情形核定補償,責由公共給水機構負擔之」。

水利署強調,由於臺灣公共給水與工業用水多數由自來水公司管線一併提供,爰無法停止工業而僅提供民生供水,因此,決定停止農業水權後相關損害,由政府相關部會(農委會、科技部及經濟部)共同負擔。

針對地方縣市長抨擊中央推動擴大休耕政策前未積極溝通,作法粗暴,經濟部水利署則回應指出, 12月3日、17日及25日三次召開「旱災經濟部災害緊急應變小組工作會議」,就已邀請包括臺北市、新北市、桃園縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市及高雄市政府與會。

水利署表示,早在12月3日第1次應變小組工作會議,就要求與會的各縣市政府代表儘速向首長報告最新水情及相關抗旱應變措施,並請協助相關措施之執行及加強節水宣導。針對水情較吃緊的桃園、新竹、苗栗、台中等縣市單位,水利署也表達若有需要,可對縣市首長進行說明。署長與主秘也分別親自向高雄市與台南市府說明抗旱應變作為。

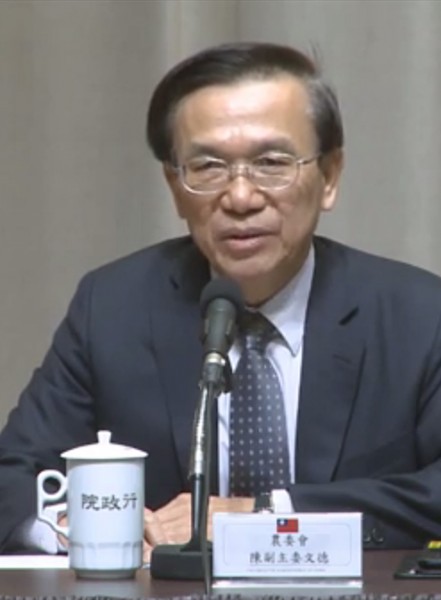

農委會:補償方案出爐 以農家賺款加5%為依據 地主佃農分配比例協議

補償標準部份,水利署則說,補償原則依「農業用水調度使用協調作業要點」規定由水利署會同農業主管機關訂定,水利署係依據農委會以政府最新發布之農業年報中,被調用地區前一年(102)之農家賺款,另加百分之五以反映物價之成長為依據,詳細補償內容及執行細節則由農業單位依相關機制辦理。

農委會則表示,停灌補償標準依經濟部「農業用水調度使用協調作業要點」計算公式,計算明(104)年一期作每公頃停灌休耕補償標準:(1)休耕且種綠肥為85,000元、(2)休耕且翻耕為78,000元、(3)轉作其它作物為39,000元。經費來源由相關部會共同籌措,以本次乾旱休耕種植綠肥者,每公頃補償85,000元,其中,農委會負擔一般休耕給付,每公頃最高支付45,000元,其餘由經濟部、科技部等單位分擔,總共需要休耕經費30億,由農委會與經濟部、科技部、自然水公司各自負擔一半。

至於育苗業者的損失,農委會將補償育苗業者每公頃1500元,協助稻種冷藏,政策性農機貸款部分,延長六個月展研期間免利息。

農委會表示,至於本次乾旱休耕補償對象,由農地現耕人領取,惟倘農地有租賃關係者,因地主已收取租金,停灌補償費則給付實際耕作人(即承租人),至於其分配比例得由租賃雙方自行議定,或依租賃契約約定辦理。農委會以99年乾旱休耕補償為例,當時補助每公頃8萬元,農委會提出地主與佃農分配比例建議為地主領取4萬5千元,租地者領取3萬5千元,但實際狀況由租賃雙方自行決定,並無爭議。

農委會:種稻面積佔休耕區54%,公糧存量足夠支應

至於大家擔心的糧食安全問題,農委會表示休耕區裡面,種稻面積佔54%,共22000公頃,會影響15萬噸稻穀,換算成糙米12萬噸,公糧還有87萬噸糙米,新米有33萬噸,因此不影響糧食安全。

農委會強調,停灌休耕地區公告實施後,該會將與經濟部水利署暨各區水資源局、各該地區縣市政府及農田水利會等單位,協商後續所需停灌作業流程與分工權責,並加強對農民溝通宣導,確保農民權益。

系列閱讀:十年大旱缺水休耕系列報導

延伸閱讀:

休耕面積破4萬公頃史上第二 重創水稻產業 農民:沒配套措施逼大家革命

對照上面官員說法,再看下方新聞中的學者之講法。

原來有專家眼光短視近利,老想著要做跨國大企業,連農業這方面都這樣想,難道不怕再度引發另一波的黑心食安問題嗎?

現在,飲食這方面需良心的事業,只要「規模大」,大概脫離不了「黑心與大量化學加工」這兩類。

雖然部分化學添加物是合法,但吃進肚內,長久下來還是會傷害身體,更何況現在大部分的食物都有化學添加劑,身體每天都代謝不完,加上大家勞累、睡不夠與壓力大,健康很快就起紅燈了。

公司與大企業,為了利潤,無所不用,又個個想要能拼到上市櫃,以利潤為主的經營模式,最後受害的都是全體人民!

大公司又擠壓小企業與個人戶的生存,造成真正有良心的商家都難以存活得很好。

可是很多學者與官員都忽略這個嚴重性,所以食安要真正能安全,還早得很呢!

這些學經濟的專家,愛用很舊的理論來處理民生問題,遲早會害倒臺灣,等以後大家全沒了健康,就別妄想經濟能成長!

只不過農業上也要改良,應該要想辦法讓農民平日就做蓄水,如:池塘之類,能撐過旱災,使農牧業損失降低。然後,水稻改成較耐旱的品種,在少水的情況也可以存活一半以上。

老是靠政府,還不如靠農民們自己,而農業其他相關技術人士也要大力幫忙想辦法解決這種困境。

至於其他有力人士,就幫忙出力、出錢,大家合力,農業發展與食安才能真正的穩定。

而且,很多臺灣的糧食是用在浪費的地方,多數食品是「非必要」產出。

真正的好食材,是無法提供「大量」!

真正健康安全的烘飪,是無法符合「快速」!

可是為了追求「大量」,又要追求「快速」,開始有各式各樣的添加物存在。

也因為這些添加物的需求,使得黑心問題得以趁機而入,在這樣惡性循環下,食安問題永遠會存在。

但絕大多數人根本不了解食品的內幕,有得吃就好、好吃就好,所以日後會生病,都是剛剛好而已!

底下是引述新聞:

https://tw.news.yahoo.com/%E4%BC%91%E8%80%95%E6%83%B9%E8%AD%B0-%E5%AD%B8%E8%80%85-%E8%80%83%E9%87%8F%E7%B6%93%E6%BF%9F%E5%88%A9%E7%9B%8A%E6%AF%94%E4%BE%8B-005044126.html

(中央社記者林孟汝台北28日電)全台水情吃緊,停灌休耕面積擴大引發反彈聲浪,批評政府不重視農業,不過,學者認為,應考慮投入產出的經濟利益比例原則及機會成本。

為因應乾旱,經濟部「旱災災害緊急應變小組」決議,擴大明年一期稻作停灌,包括桃園、新竹、苗栗、台中及嘉南等5個灌溉區,面積高達4萬1576公頃,引發前客委會主委羅文嘉及白米炸彈客楊儒門不滿,批評產業用水重於農業用水違法,並要求政府應考量農民被迫休耕困境。

農委會27日提出因應對策,只要是農家休耕或轉作補償可依休耕且種綠肥、休耕不種綠肥但有翻耕、轉作其它作物等不同狀況,可獲得新台幣8.5萬元、7.8萬元、3.9萬元不等補償。

另外,農委會也說明,明年一期稻作停灌面積約4.1萬公頃,其中種稻面積比例約54%,減少稻作面積約2.2萬公頃,影響糙米產量約12萬公噸;目前政府庫存公糧尚有87萬公噸糙米,其中一年內新期米33萬公噸,整體稻米供應無虞。

工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸表示,台灣雖不能沒有自己的農業,但應依照比較優勢發展農業,要考慮投入產出的經濟利益比例原則,因為投入任何弱勢產業的補貼,都是全民在支付龐大的機會成本。

他舉例,農業消耗70%的水資源、保留良田及休耕土地面積約佔台灣平地面積的1/10、每年匡列500億元的老農津貼及數百億的災害補償及休耕補償,都是來自納稅義務人,這些都是機會成本。

機會成本又稱為經濟成本(economic cost)。為了獲得某種東西「因而必須放棄的最大價值」,不論是手中已有的東西或可獲得而未獲得的東西,都是它的(機會)成本。

也就說,杜紫宸指出,新加坡的策略是利用其他國家的土地養豬、種稻,提供自己人民食用,如果台灣願意改採進口農產品來替代發展農業,或許可以換取更多發展空間。

他進一步說,解決未來糧食危機的方法只有靠農業科技的改良,台灣農業科技已是全球首屈一指,從另外一個角度思考,提高大面積農地的產出效率才是解決之道,小農經濟無濟提高糧食主權。

你政府現在休耕,一期不能作,水庫不清淤,中北部埤塘又填土種房子,補助補不到底下的佃農,相關產業跟著喝西北風。現在用水不夠卻叫農民吃土,六月後又要開放中國農工入台?都休完了是要入台跟著吃土還是幹麻?

公糧的內容是什麼?

有辦法的人去查一下,看是否有包括之前爭議性的越南米。

臺灣四周環海,還建了這麼多的水庫,可是各個縣市政府都非常愛辦「親水活動」來糟蹋水質,而水庫的上下游又從來沒有做好水土保持,造成水庫嚴重淤積是常態,難怪只要沒下雨就缺水!

看翡翠水庫的例子,要如此努力愛護水庫與保護水源,才不容易缺水。

那些沒良心想動工到翡翠的政治人物,除了沒環保觀念之外,大概是見不得別人好,才想一起受害!