農田停灌爭議不斷,經濟部水利署上週六表示,由於民生和工業用水統一由自來水公司提供,管線無法區隔,因此決定停供農用水,衡量損失後發給補償費,但隔天經濟部自來水公司發言人籃炳坤說,水表前有閥門可控制水量大小,可以只提供民生用水,不提供工業用水。

同一部會說法卻不一,讓人看了霧煞煞。籃炳坤日前改口表示,先前受訪時在家,手邊沒資料,可能答得太草率,隔天回辦公室問同仁,發現工業用水區位可能混雜民生用水,沒有辦法區隔。

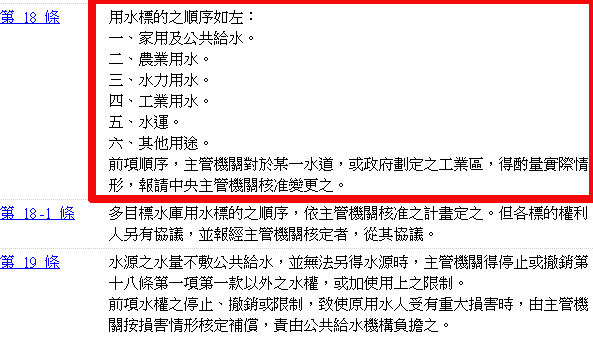

但此種回答也引起民間團體質疑,長期關注水資源問題的美濃農村田野學會執行理事溫仲良表示,《水利法》規定的用水順序,民生第一,農業則先於工業,「如果照水利署和台水公司說法,工業用水根本搭著民生,這條法就是虛的。」若能分開管線,部分工業用水的水質或許不用到民生標準,可以更有效利用水資源。

工廠和民生用戶混雜,經濟部強調管線無法分開

台灣面臨十年來最大乾旱,經濟部旱災應變小組決定明年停止灌溉桃竹中嘉等4.1萬公頃農地,面積史上第二,引發農民質疑,搶農用水給工業用,上週六水利署曾發新聞稿解釋:「由於臺灣公共給水與工業用水多數由自來水公司管線一併提供,爰無法停止工業而僅提供民生供水,因此,決定停止農業水權後相關損害,由政府相關部會(農委會、科技部及經濟部)共同負擔。」

不過上下游隔天採訪同樣隸屬經濟部的台灣自來水公司,副總經理籃炳坤表示,民生、工商業用水,都由自來水公司供應,起初由同一條管線送出,在水表前設有制水閥門,可讓水流量變小。

記者舉例,如果現在只剩10噸水,民生用水剛好需10噸,工業用水2噸,只能二擇一,自來水公司是否可以只給民生用水?籃炳樟回答:「是」。

不過報導出刊後,台水公司又於30日發出新聞稿推翻此說法,「惟因各工業與民生等用戶係混雜分布,多由同一管線供應,工業用戶廠區內亦有辦公室民生用水,部分民生用水管線尚須繞經過工業區管線供水,爰工業與民生用水管線不能分開,並無法二擇一只供給民生用水而停止供應工業用水,表前制水閥主要係供用戶內部維修管理用。」。

記者再次向籃炳坤求證時他表示,隔天上班後問同事,同事說工業用水區位可能混雜民生用水,沒有辦法區隔。「先前受訪時可能太簡化問題,沒有要否定報導的意思,只是希望做些補充。」

美濃農村田野學會質疑:管線不分如何落實《水利法》?

對此,長期關注水資源問題的美濃農村田野學會執行理事溫仲良認為,先不論經濟部說法是否屬實,《水利法》第18條規定的用水順序,民生先於農業,再來才是工業,若按經濟部說法,工業水根本搭著民生用水,表示這條法是虛的、無法落實。

溫仲良曾參與1990年代的美濃反水庫運動,他說,最近十幾年,每次1~3月枯水期時,政府常常向反對蓋水庫的人說,沒水庫會影響民生用水,造成地方對立,他們就曾質疑,水庫水如何分配?工業用水和民生用水管線怎麼配置?為何總說民生用水不夠,那乾旱時工業水會不會受限?如今答案已經揭曉,「如果我們供水系統管理這麼混亂,經濟部怎麼有能力在這種時候,說可以調配用水。」

水利署:管線難以區隔是歷史淵源

對此,水利署副署長賴伯勳表示,長期以來,民生、工業就用同一管線,「不是無法落實《水利法》,而是有歷史淵源。」要將兩者分開,成本很高,不過水利署會再檢討。

溫仲良批評,政府經常說歷史問題,遲遲不肯做,就像自來水管漏水率高達20%,經濟部說錢不夠難修,給農民補貼休耕又說花太多錢,「但治水8年花800億,之後又追加6年600億,治成什麼樣子?」這些問題都是老生常談,但每次吵一吵,只要一下雨,水量暫時沒問題就被擱置,隔年再繼續吵。

他認為,有些工業用水的品質,不用到民生這麼高,如果工業和民生管線能夠分開,水資源的利用會更有效率。

籃炳坤則表示,由於現行民生管線和工業管線難以區隔,如果都是用自來水,分設標準的可能性很低。但籃炳坤補充,西部許多科學園區如竹科,其自來水管線相對單純,自來水公司可以派人調整止水閥門,假設限制10%,可以關一點點閥門,讓用水水量剩90%,若用戶私自開啓則違法,這樣的工廠大約有2千多家。台水公司表示,相關名單還在調查,大約下週才會完成。

不過他補充,一般小型工廠,用水可能在住家內,無法一一關掉,約有好幾萬戶,但他們的用水量也相對小,未來將優先限制每月用水量達1千度以上的用水大戶,不分工業或非工業區。水利署曾於回覆網友的信件中指出,「工業區外之中小企業工業用水戶眾(全國約3萬戶以上),且無鎖定裝置,極易重新開啟使用,技術上停供工業而僅供應民生用水影響面極廣且節水效果受限。」

延伸閱讀:民生、工業管線不能分開?自來水公司:水表前有閥門可控制

水利署是水公司的主管機關,能不聽話嗎

管線分隔問題,以前這種歷史問題沒有政治人物想做,是因為做了,人民看不出來有做,沒辦法成為「政績」,現在恐怕也是一樣!

不管工廠的規模大小,不曉得有多少工廠是沒有登記,只要沒登記,政府就不會查,也無從查起,除非有人檢舉。

上次餿油事件,就是發生在「無登記的工廠」。

先不論用水的順序,如果清查之後,可以讓工業區內的科學園區限水,就變成一樣在工業區沒登記的卻可以逃過限水,如此一來,有登記的卻要限水,反而是罰守法的人。

因此,政府未來要以大量用水的大戶來限制,比較合理。

也就是,不能讓別人偷接水來用,免得罰到自己!

登記,這種屬於自主性,雖有罰則,但不怕的人還是不怕,所以臺灣各地充斥著為數不少「無登記」的「工廠、店家、商家與攤販」,成為查緝的斷層,因而食安問題就從中衍生出來。

一般實體店家有沒有登記,其中有一種情況很容易分辨,只要還掛著前一任或前幾任招牌的店,該店家絕對是沒有登記或沒有更改登記,有逃漏稅的嫌疑,可是這樣就成為稽查的死角!