夏天快到了,又是小黑蚊開始四處流竄的季節,但你知道小黑蚊其實不是蚊子嗎?牠喜歡生活在陸地,而非水中,牠的蛹也不會在水中羽化,而且小黑蚊一個世代的 繁衍只需3到4週,如果人類不斷提供血源給小黑蚊,就會造成猖獗,因此做好自身防護,剷除小黑蚊幼蟲容易孳生的棲地環境,將能有效防治小黑蚊擴大繁衍。

小黑蚊是昆蟲不是蚊子 以藍綠藻為食

農委會昨(8)日召開記者會,集結跨部會,宣誓一同防治小黑蚊。小黑蚊一般俗稱「黑微仔」、「小金剛」,學名稱作「台灣鋏蠓」。小黑蚊身體小、呈黑色,翅膀半透明,成蟲約只有芝麻粒一半大。

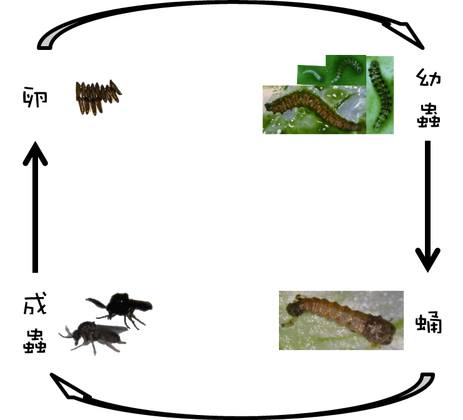

通常會叮咬人體皮膚的是小黑蚊的「雌蟲」,雌蟲在吸完人血後,會選擇潮溼但有光照,同時可孳生藻類的土壤,進行產卵,每次約可產下40顆,孵化後的幼蟲再以土壤中的藍綠藻、綠藻為食,經過10到14天的化蛹期及3到4天的蛹期,便能成為成蟲。

小黑蚊只會在白天吸血,而且通常集中在上午11點至下午3點之間,防檢局副局長馮海東說,尤其在梅雨過後天氣變暖,小黑蚊會大量孳生,過往中央政府多以噴灑殺蟲劑來防治,結果發現大約3天後噴灑的地方,小黑蚊數量又會恢復,因此根本之道還是杜絕提供血源給小黑蚊。

小黑蚊雌蟲依賴吸血繁衍後代(照片提供/農委會動植物防疫檢驗局)

常清除地面、土壤青苔 或以木塊石子鋪蓋地表防治

以台灣地區來說,小黑蚊族群的數量以中部近山地區相對嚴重,由於小黑蚊習慣低飛,分布地區不超過500米以上。究竟該如何防治小黑蚊?在個人防護上,農委 會建議穿著長袖、長褲,或使用防蚊液,在環境管理上,時常清除地面、土壤上的青苔,可減少藍綠藻和綠藻的孳生,同時利用小木塊、小石子等鋪蓋在地表上,也 是防治方法的一種。

農委會防檢局植物防疫組技正邱安隆提醒,被小黑蚊叮咬後要避免搔抓,可用冷水沖洗和冰敷,但由於小學生容易一發癢就把皮膚抓到流血,容易引發細菌感染,此次搭配小黑蚊計畫,也設立了「小黑蚊資訊服務中心(http://bmisc.weebly.com)」,並與教育部合作研發出小黑蚊防治教案,有需求的老師都可上該往索取。

-293x293.jpg)

不曉得除了人類之外,其他生物會成為血源嗎? 就是比如其他哺乳類動物比較多的地區?

我建議:大量孵育蜻蜓來消滅小黑蚊,是最好的方法。