在台灣,有不少小農投入手作生產,將農產品進行不等程度的加工,製作成果醬、果乾、醃漬菜、果汁等食品;然而,小農一旦從事農產加工、產製食品,就要受到食品良好衛生規範準則(GHP)管理。

現行GHP是以管理食品大廠的思維處理食品加工衛生安全相關規範,但小型生產者紛紛指出製程規定太繁雜,小型生產者也沒有足夠的專業知識改善製程,一旦違規,要不就直接開罰六萬元,要不就一直限期改善,相關檢驗費用更是高到難負荷,直呼「我們真的很難做!」

農委會、衛福部食藥署、小型食品加工生產者、相關食品加工專家在昨(3)日召開「小型生產者衛生安全分級管理制度論壇」,希望了解各界對於分級管理相關規範的想法,以利未來調整各級生產加工者的食品加工規範。

行政院食安辦:大小型加工應分開管理

「小型農產加工、大型食品加工,兩者條件完全不一樣,用同一套管理,怎麼會管理得好?」行政院食安辦公室主任許輔直言。

許輔進一步表示,確實應該分級管理處理,按照平等、比例原則分級管理其製程相關衛生規範,「食品業者基本應該達到的標準,不是最高標準,必須按照規模、影響程度制定不同的要求。」

-660x429.jpg)

小型加工 自主管理

以加工場域限制來說,「很多農民告訴我,他們被要求要有加工場所、包裝場所。」陳淑慧表示,但小型生產者能使用的加工空間往往不大,必須要在最小空間內完成最多工作,「其實工作習慣才是最重要的!」只要妥善規劃分區、分時作業,做完工作馬上清洗,就能有效避免交叉感染。

「其實只要小型生產者有心想做,不會很難。」陳淑慧進一步建議,小型生產者也可以建立衛生管理自主檢查表,不僅能夠保障自己,確保有證據證明自己有按照一定程序加工,也能迅速抓錯,「做了就不難,該改請快改。」

前食品工業發展研究所副研究員謝馥如也表示,對小型生產者來說,「自主管理」還是第一優先。

「分級管理是世界趨勢。」好食機創辦人謝昇佑指出,小型生產者是願意做好的,只是要有法規支持,而分級管理不代表放水,「因為所要達到的食安標準是相同的。」只是要按照影響範圍、規模、項目制定合理的辦法,否則永遠只能罰款、限改,打擊小型生產者。

謝昇佑進一步表示,或許可以考慮針對不同的產品項目制定不同的記錄程度;而謝馥如也表示,應該盤點不同產品常出現的問題,抓出每個生產流程的關鍵點,由政府召集專家制定實用手冊,讓小型生產者有辦法參照手冊操作。

專家:依食物風險制訂不同規範

以大型食品廠規範要求小型生產者確實不合理,分級管理也確實可以保障小型生產者在能力範圍內執行加工業務;但乳品、肉品、水產品加工確實需要比較嚴苛的加工標準,小型生產者真的能執行所有的食品加工嗎?

在美國馬里蘭大學教授食品科學長達15年、長年在學校協助農民解決食品加工問題的羅揚銘表示,以美國馬里蘭州來說,年營收低於四萬元的小型加工業者確實可以不用申請執照,但就只能進行「低風險食品加工」。

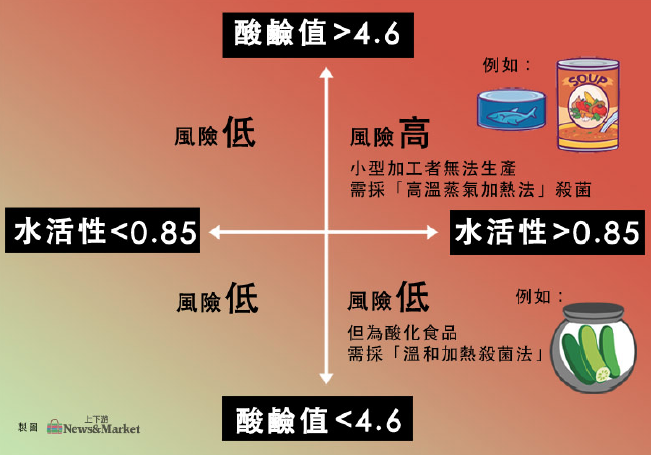

至於何謂「低風險食品」呢?羅揚銘進一步解釋,美國食藥署以「水活性」、「酸鹼值」做為區分食品風險高低的兩大參數;而小型生產者不能生產「水活性高於0.85」、「pH 4.6以上」高風險食品。

「小型生產者沒這個經費、人力、設備承擔高風險產品。」羅揚銘指出,高風險食品只能由加工業者進行加工,並須完全遵守由加工權威所制定的加工製程標準,「讓小型生產者生產高風險食品,將大大增加食安風險。」

羅揚銘再三強調,必須建立「風險為主」的管理態度,區分出高風險、低風險食品加工權責;更表示,抓出不同產品製程的關鍵風險點,也能讓小型生產者更精確掌握工作重點,加以管理。

管理分級以資本額來看,還是以銷售額來看?

目前台灣食品加工生產尚未建立分級制度,相關分級門檻、各級規範、適用範圍都未有明確定義,低風險、高風險食品相關規範也未有明確執行權責區分;許輔坦言,「確實應該要區分權利義務、建立相關規範!」

嘉義大學食品科學系副教授黃健政指出,小型生產者最注重的項目應該是乾燥蔬果、蜜餞、截切蔬菜、冷凍果汁、果醬、醃漬食品;而目前也有協助政府單位針對不同產品制定台灣良好農業規範(TGAP),明訂相關執行細則,希望能有效輔導小型生產者進行加工作業。

而分級門檻究竟該怎麼訂?目前台灣是以「資本額」定義工廠規模;但羅揚銘以美國法規解釋,「美國是以『營業額』作為分級門檻,因為營業額才會代表食品的暴露程度。」交易營業額越高,代表食品接觸到的人可能越多,其影響程度可能越大。

許輔對此表示,以「營業額」作為門檻確實合理,但現行法規仍是以「資本額」作為區分標準,無法說改就改,若要調整,需要跨部會討論,交換意見;也承諾,會觀察TGAP試辦成效,再進一步檢討、調整;並持續與衛福部、農委會討論後續該如何建立食品業者分級管理制度。

身為食品主管機關的食藥署當日也派員參與論壇,食藥署技正江阡琦表示,GHP確實有調整空間,但要如何調整?怎麼調整才能有利小型生產者執行?則還需要帶回署內討論。

-660x422.jpg)