紫菜、海帶以及被戲稱為「電話線」的海茸,這些海藻因為庶民常食、容易被視為平凡無奇,其實藻有許多未被掀開的面紗,在我們熟知的「界門綱目科屬種」生物分類中,藻更橫跨植物界、原藻界、細菌界與原生生物界,難怪國立臺灣海洋大學海洋中心助理研究員張睿昇稱它是「跨界天王」。

跨界研究「跨界天王」 藻的世界真迷人

談到台灣藻類專家,張睿昇絕對是佼佼者。早從就讀文化大學海洋系時,每個暑假他都在行政院衛生署環境保護局(即今日「環保署」)實習,針對台灣淡水水域的優養化進行指標生物的研究。張睿昇表示,因為各種藻類對於水質優劣的耐受程度不同,藉由觀察水域中的優勢藻可以判知水質狀況。實習的機會讓他熟知各種淡水微細藻,在顯微鏡下觀察八個小時也不覺疲累,載玻片上的一滴水宛如微細藻的大千世界,「我就這樣著迷了」。

藻類專家通常壁壘分明,研究微細藻的不會跨域研究巨型藻(即眼睛可見的藻),但張睿昇大學畢業後前往臺大海洋研究所擔任助理,有機會開始研究紫菜、石花菜、裙帶菜、海膜等經濟型大藻的人工養殖,即便後來就讀碩士、博士,一路鑽研在大型藻的領域,但因為仍在淡水水域環境監測水質和微細藻的關係,從未棄守顯微鏡下的世界,這讓他成為罕見的跨「微」、「巨」兩界的海藻研究者。

-.jpeg)

活得最久、種類眾多、分布無所不在 藻類讓人稱奇

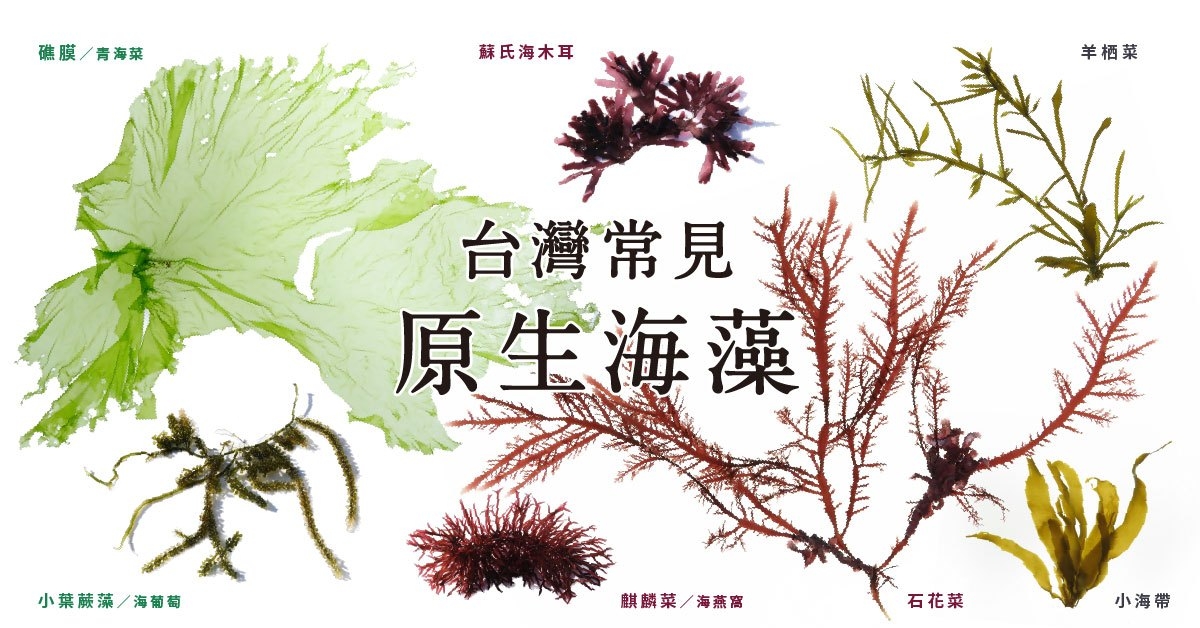

張睿昇提到,巨型藻主要分成褐藻、綠藻、紅藻三大類,雖然有對應於根 (root) 的附著器 (holdfast)、對應莖 (stem) 的柄 (stipe) 以及對應葉 (leaf) 的葉片 (blade) ,但功能完全不同。另外,藻類繁殖方式複雜,有的只靠無性孢子、有的靠雌雄配子結合,或兩者同時存在,與植物開花結果產籽的方式完全不同。至於微細藻則是單細胞或群體型的細胞組,透過顯微鏡才看得到。世界上最大的巨藻可長到 60 公尺,最小的單細胞綠藻只有 0.001mm,兩者相差 6000 萬倍。

從 32 億年前的前寒武紀到 7000 萬年前的白堊紀,每個時期都有藻類出現,並繁衍至今,藻真可說是地球最早的原住民。另外,從海洋到陸地(如雨來菇),凡有水處皆有藻,有些藻還能存活在溫泉中(如黃石公園的七彩湖),有些則性喜高海拔山區(如四川山區的喬利橘色藻),甚至連南北極融冰後都發現藻的蹤跡。「一杯水放久了,杯壁會變綠,就是因為空氣中的孢子掉進去附著的緣故」,也就是說,藻其實無所不在。

有趣的是,某些藻的存在讓科學界爭議不斷。例如馬祖的藍眼淚其實是渦鞭毛藻,俗稱夜光藻,但它不具葉綠素、不能行光合作用,動物界認為應該稱為「夜光蟲」。再例如裸藻其實是單細胞微藻,但因為沒有細胞壁,又有眼點跟鞭毛,早期研究細胞生物的學者便稱它為「眼蟲」。還好中文名都是俗名,張睿昇表示,科學研究使用學名,再加上現在有 DNA 分子鑑定技術,學術溝通時不會張冠李戴、雞同鴨講。

台灣海藻多靠採集 入春後迎來石花菜等海藻產季

人類採集海藻的歷史十分悠久,近代養殖技術也有很大的突破。張睿昇引用 FAO 的統計指出,全球每年養殖食用海藻約 3,500 萬公噸,其中以中國的 1,200 萬公噸(海帶、紫菜)、印尼的 1,000 萬公噸(珊瑚草)為最,不過台灣僅有金門種植少量海帶、少數民間業者養殖海藻,其餘皆靠採集。

時序入春,台灣東北角沿岸也迎來小海帶、石花菜的產季,近日前往龍洞、卵澳地區觀光就可能看到居民曝曬石花菜的景觀。石花菜生長在礁岸外水深一至三公尺處,海女們必須忍受低溫下水採集,乾燥後再經過七洗七曬,去除腥味和雜質後,經過熬煮、過濾、冷卻,就變成我們熟知的石花凍。

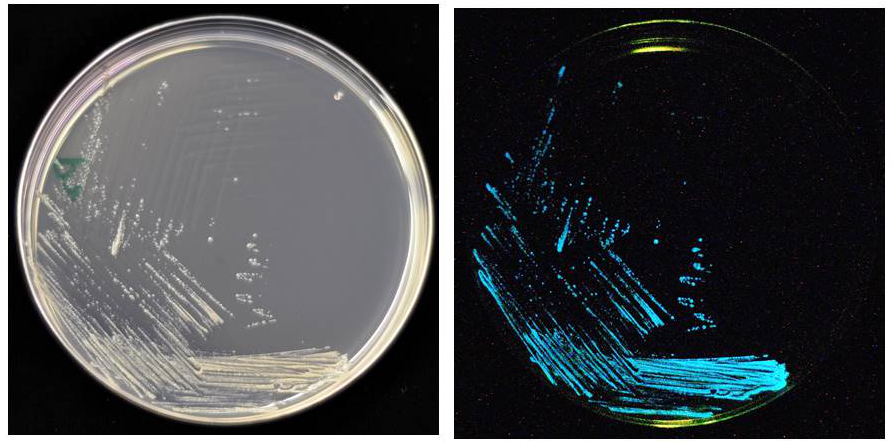

張睿昇補充,石花菜熬煮取得的洋菜膠是海藻對人類最重要的貢獻之一,洋菜膠除可添加在羊羹、果凍中,也可以應用於紡織和造紙業,更是科學實驗培養細菌的良好培養基。洋菜即是日文的「寒天」,由於它飽含膳食纖維又沒有熱量,近年也成為減肥代餐的主要食材。

石花菜無法養殖,台灣一度以西南沿海海水養殖的龍鬚菜(非指佛手瓜的嫩莖,僅同名)來取膠應用。張睿昇提到,偶然機會下,漁民發現半淡水半海水養殖龍鬚菜成效更好,因此改變養殖方式。無奈龍鬚菜雖然養得快,但膠質變差,而印尼、越南進口的洋菜膠趁機佔去市場,現在台灣養殖的龍鬚菜僅用來飼養九孔,已經沒有「膠」的利用價值。

.jpg)

頭髮菜和青海菜 好吃又能展現漁村文化

頭髮菜被東北角居民稱為「紅毛苔」,張睿昇指出,髮菜羹中的髮菜是生長在沙漠的藍綠藻(僅靠日夜溫差產生的露水即可存活),頭髮菜則是攀附在高潮線礁岩上的紅藻,兩者完全不同。頭髮菜猶如附著在石頭上的細髮,海女用雙手慢慢從石頭搓下後,回家再以與海水濃度相同的鹽水浸泡沖洗,過濾雜質,再一層層舖在竹篾上曝曬,方便保存。

由於採摘不易、費工耗時,頭髮菜一斤要價 4,000 元。張睿昇介紹基隆當地奢華的吃法:把一片頭髮菜放進乾熱鍋中,藻紅素褪去變成草綠色後再淋油、撒芝麻,起鍋後可撕成一片片當零食,「口感像肉脯」。

另外,澎湖採集礁膜(青海菜)也是「當地限定」的景觀。青海菜是海苔醬的原料,因為加了醬油熬煮才有類似海苔的顏色。青海菜的葉片柔軟易碎,生長在潮間帶的岩壁上,澎湖漁民會趁漲潮時下海,利用特製的彎形短桿將漂浮的青海菜撈進腰間的簍具中,「遛」海菜正是澎湖特有的漁村文化。

張睿昇補充,採摘的海菜經過清洗、攪碎、脫水後,可以曬乾保存,也可以直接冷凍,維持鮮綠色澤。他忍著口水介紹:「搭配澎湖的手工魚丸煮成『海菜魚丸湯』,魚丸扎實,青海菜入口即化,非常可口。」(文未完,請繼續閱讀)