水庫全滿,「大區輪作」明 (2024) 年暫停!有鑑於極端氣候考驗嚴峻、國內水稻面積過剩,農業部於 2020 年提出「水稻四選三」及「大區輪作政策」。然而,連年乾旱加上大區輪作政策,使得嘉南平原一期作連續三年大面積休耕,水稻產業鏈中的育苗、代耕業者深受其害,碾米廠也不得不向外調度,農民連署希望廢除大區輪作政策。

農業部在 10 月底決定明年全國暫停實施大區輪作制度,但該政策不會廢除,未來如何實施端看插秧期的水情決定,水稻四選三政策則會保留。對此,農經學者認為,大區輪作制度有節水、減少公糧壓力及提高雜糧自給率的意義,不應全國暫停。稻農則認為,若農業部希望縮減水稻面積,應該是取消水稻鼓勵相關政策,而不是藉由輪作剝奪水稻產業的水權及工作權。

為節水、解決稻米過剩,政府推雙政策引發稻農反彈

為節約農業用水,同時解決稻米過剩的問題,農委會(今農業部)於 2020 年 12 月推出大區輪作及稻作四選三政策。時任農委會主委陳吉仲表示,相較於 1971 年至 1983 年用水量高峰期每年 139 億噸,2003 年至 2018 年農業灌溉用水年平均約 112 億噸,可用的農業用水已減少了約 27 萬噸,因此,節約用水是農業必須面對的挑戰。

稻作四選三政策自 2020 年宣布、2021 年實施,農民種植水稻以兩年為一循環,兩年共有四個期作,農民最多可選擇三個期作種植水稻申報公糧或是稻作直接給付,若四期全都種水稻者,其中一期不得繳交公糧。當時農糧署建議,稻農可在兩年內種三期水稻搭配一期旱作,並推薦種植黃豆、小麥及玉米。

大區輪作政策則自 2021 年起正式實施,兩年為一個循環,以灌區進行輪值,輪值灌區一期作不得種植水稻,選擇做生產環境維護或轉旱作可領取節水獎勵。農水署署長蔡昇甫曾表示,若全台水稻農依循兩年內四期只種三期,加上大區輪作,預計能省下 20% 的農業用水。

然而大區輪作政策實施至今,卻讓水稻產業鏈相當反彈,甚至有青農在今 (2023) 年 8 月於公共政策網路參與平台中提案,要求廢除「大區輪作」。網路上雖然只有 153 人附議,但紙本連署超過一千人,表達對該政策的不滿。

輪作後仍會面臨停灌,水稻產業鏈將逐漸崩解

「廢除大區輪作」提案者胡育旗是渡頭水稻育苗中心負責人,現在也是台南市水稻育苗協會秘書,他認為大區輪作是缺水下必然出現的政策,然而,2021 年嘉南平原一期作因百年大旱而強制停灌休耕,2022 年嘉南平原一期作因大區輪作而沒有耕種水稻,但「大區輪作實施的下一年又被停灌」,2023 年一、二期嘉南平原都被強制停灌休耕,乖乖配合的農民生存毫無保障。

胡育旗表示,氣候持續變動,前幾年缺水不代表未來就會缺水下去,今年嘉南平原二期作決定停灌、休耕,決策拍板後,接連幾個颱風為水庫挹注大量雨水,現在容量最大的曾文水庫有效蓄水量高達 98%,凸顯出政策跟不上天氣變化的腳步,而政策造成的後果是水稻產業鏈逐漸瓦解,農民的生計也大受打擊。

.jpg)

地主拿走節水獎金,實際從業者大受衝擊

他以 2022 年大區輪作政策為例,農業部提供的節水獎金十分優渥,因此產業十分配合,很多地主拿了獎金後便決定不種稻,水稻產業鏈中的育苗、代耕業者卻成為犧牲者,形同放無薪假,碾米廠也無米可用、只好往外縣市找米。

2023 年休耕則雪上加霜,很多返鄉青農貸款買農機、欠了一屁股債,農業部體恤而暫緩利息繳交,但農民仍要養家糊口,有的農民存款燒盡、轉而離農,「說真的,這幾年沒有餓死都算幸運的」。

胡育旗強調,當無水可用時,產業願意配合停灌休耕,但有水可用時,政府要求產業輪作休耕是不合理的,稻農留在家鄉卻要看政府臉色才能過活,一旦政府不賞臉就可能活活餓死,「對農民太殘忍」。此外,大區輪作能否確實省水,也令人懷疑,該政策不應成為常態,否則會使水稻產業完全崩解。

.jpg)

農業部:大區輪作暫停,稻作四選三政策保留

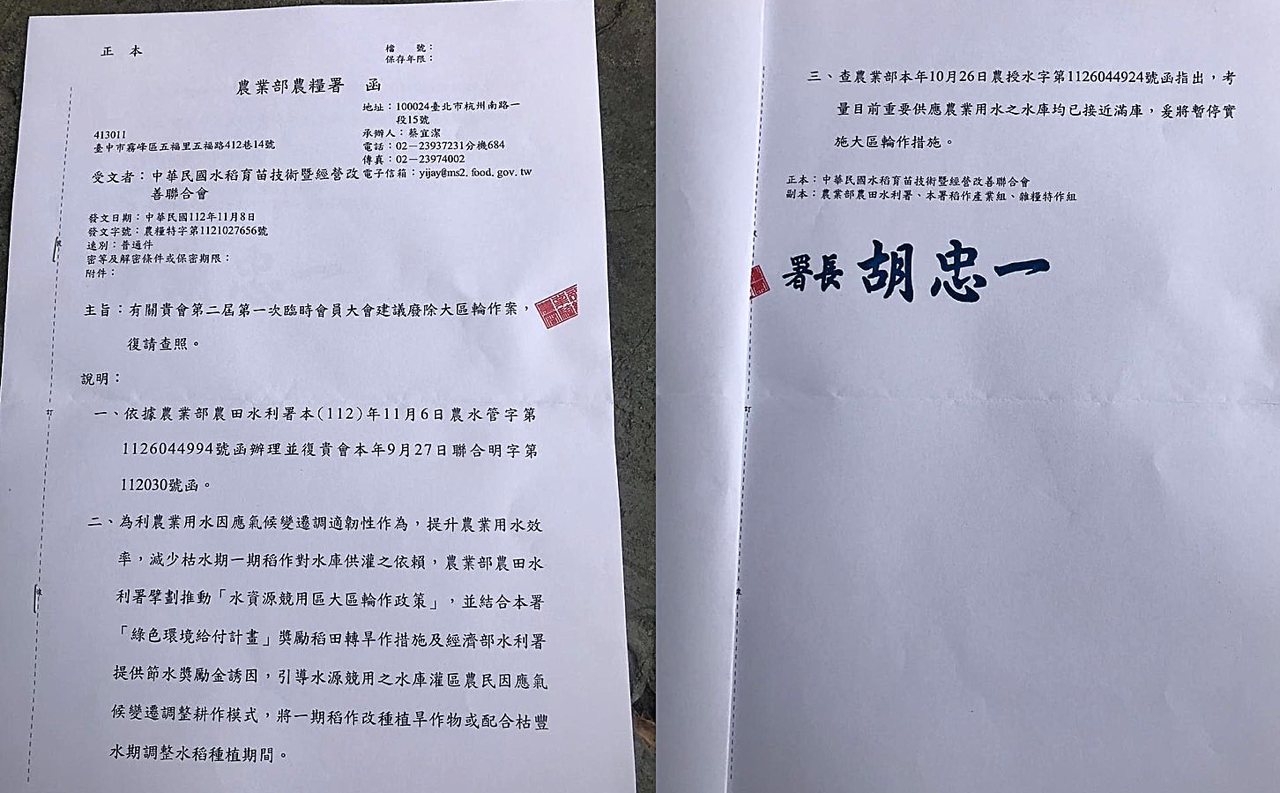

農業部於 10 月 26 日發函指出,考量目前重要供應農業用水之水庫已接近滿庫,因此將暫停實施大區輪作政策。農糧署副署長蘇茂祥表示,該政策是「明年暫停」,而非「完全終止」,農水署評估所有水庫都接近滿水才決議暫停,明年全國灌區都不會實施大區輪作,但未來水情難以預測,沒人能保證明年會像今年一樣滿水位,因此大區輪作政策還是會保留。

既然大區輪作政策依然保留,未來會在什麼條件下啟動?農水署副署長陳衍源僅表示,內部仍在研議中,不方便回應。蘇茂祥則透露,未來大區輪作的啟動關鍵是「最適合插秧期的水情」,農作物必須有適合耕種的季節和溫度,而水稻是需水最大的作物,倘若插秧期沒有足夠的水可用,便會啟動大區輪灌政策,至於是否會從大區輪作改為區域輪作,詳細政策內容預計 12 月會對外說明。

大區輪作政策暫停,那水稻四選三政策是否會同進退?蘇茂祥給予否定答案,他解釋,稻作四選三已經實施三年、六期,「是非常好的政策」,因為這對於稻作面積有明顯的調節作用,2020 年以前的水稻面積幾乎都維持在 27 萬公頃以上,今年水稻面積為 22.3 萬,算下來已經調降了4.7 萬公頃,農糧署也鼓勵農民水旱輪作,提升水稻品質、減少用藥,這是產銷雙贏的結果。

學者:大區輪作不宜全國皆停,且需檢討政策補償機制

時任農委會主委陳吉仲過去曾表示,稻作四選三及大區輪作兩者搭配,每年能有效縮減 2 至 3 萬公頃的水稻面積,稻穀價格也會持續上升,更有助於發展國產雜糧發展。另外,大區輪作使得節水更有效率,輪值的農民也能領取更高的獎勵金。

針對大區輪作政策暫停,學者也認為不宜。逢甲大學國際貿易系教授楊明憲今年在休耕時親自到台南市後壁區了解水稻產業鏈是否會就此崩解,他觀察,育苗業者和碾米廠確實受到政策衝擊。不過,他認為大區輪作政策不應全國都暫停,因為暫停後不易重啟,大區輪作政策不只節約用水、減少公糧壓力,也可提高國產雜糧的自給率。

楊明憲強調,大區輪作並不是新概念,八田與一興建嘉南大圳、烏山頭水庫時,也建立用水供需平衡制度,同一塊土地不可以連續三年都種植水稻,第一年種水稻後,第二年要種雜糧,第三年則種地瓜,以此進行三年輪種,「水是有限資源,無法永遠滿足所有人需求」,倘若一直集中在某些作物上,那特定作物會供需失衡。

比起暫停大區輪作政策,楊明憲認為農業部應趁此機會重新檢討補償機制。無論缺水停灌補償、大區輪作節水獎金的受惠者都是地主,地主不論有無收成都有租金收入,但仰賴作物收入的實耕者反而拿到的補償很少,「我想也是因為所得衝突沒有處理好,才會造成政策暫停」。

他認為農業部應趁此機會建立實耕者的補償機制,例如:所有出租農地都由農業部中介,農業部既面對地主,也面對實耕者,未來任何政策的補貼、補償可以分頭給予地主租金,也可以給實耕者收入。

稻農:政府對水稻政策互相矛盾,應直接跟稻農「攤牌」

對於農糧署的回應及學者的評論,胡育旗回應,他也認同國內水稻供過於求,但政府的政策存在矛盾,例如:政府為活絡休耕地,一直鼓勵青農返鄉種稻,並提供大型稻作農機具補助,小地主大佃農等環境相關政策也提供稻作的獎勵金,「既然不需要這麼多水稻,為什麼還要鼓勵農民種?」

胡育旗透露,他剛返鄉時,水稻育苗尚有利潤,但近年來成本不斷飆漲、公糧沒有漲價,政府又剝奪農民的水權,稻農根本無法生存,政府不該提出一個且戰且走的政策,如果真的要縮減水稻面積,那也應直接跟稻農攤牌,輔導離農或轉作,抑或提出完整配套措施。

.jpg)