初時,我都是在野外採集,人家菜園、山腳平原往往都能尋得蹤跡,成語披荊斬棘當中的「荊」便是黃荊,俗稱埔姜,可見其身影在先人篳路藍縷的路上多麼常見。成語負荊請罪的「荊」也是黃荊,因枝條堅硬在古代可用以扙罰。

幾年前要搬家時,我特別找尋居住環境要具備「庄跤」的氛圍,打開窗可以看見山,巷弄之間拐個彎有成片的荒地,植滿高大的野生蓮霧樹,轉個角有人家搭建的雞舍、土角厝。這些鄉村感的元素,是我童年成長過程中缺乏的,但我一心嚮往。鄉村感與多元豐富植物群相劃上等號,有花草賞心悅目,有樹木聚集鳥類,居家的西邊窗在清晨有樹鵲啼鳴;東邊窗是聚集的人家因此是麻雀與家燕滴滴咕咕;走往山邊小徑與藍鵲家族巧遇;在菜園工作有綠繡眼、白頭翁、大卷尾相伴;夜裡是夜鶯「追-追-追-」鳴的連環叩。穩定且持續不斷的是蟲子們的聲響,有時濕氣大的夜晚則加入蛙鳴。這些對我都是「上天的禮物」,得來全不費功夫。採集也是這樣的,上天給的禮物就歡喜收下,不暴殄天物。

桑與鳥

我在家附近通往瀑布的小徑採擷了一株野桑椹苗,野桑所結的漿果極為迷你。我在菜園耕作的性情不拘小節,率性而為,難以工工整整地打造精緻菜園,往往是樹與菜交錯其間,種植的過程也多是任其自然生長,這株野桑椹苗適應了無拘無束,幾年後茁壯,結了滿樹果,微不足道的小漿果。早晨只要踏入菜園,讓滿載想法、思考過度的頭皮紓壓,放鬆地站在野桑椹樹下採擷小果子一顆一顆放入嘴裡像一隻鳥。紅嘴黑鵯立在電線上,聲聲近似娃兒的啼叫,讓我不免跟牠招呼:「你也想吃嗎?來呀,你也下來吃呀!」當然,在比此時更早的清晨,牠們早就來吃過桑椹小果。

莨與染

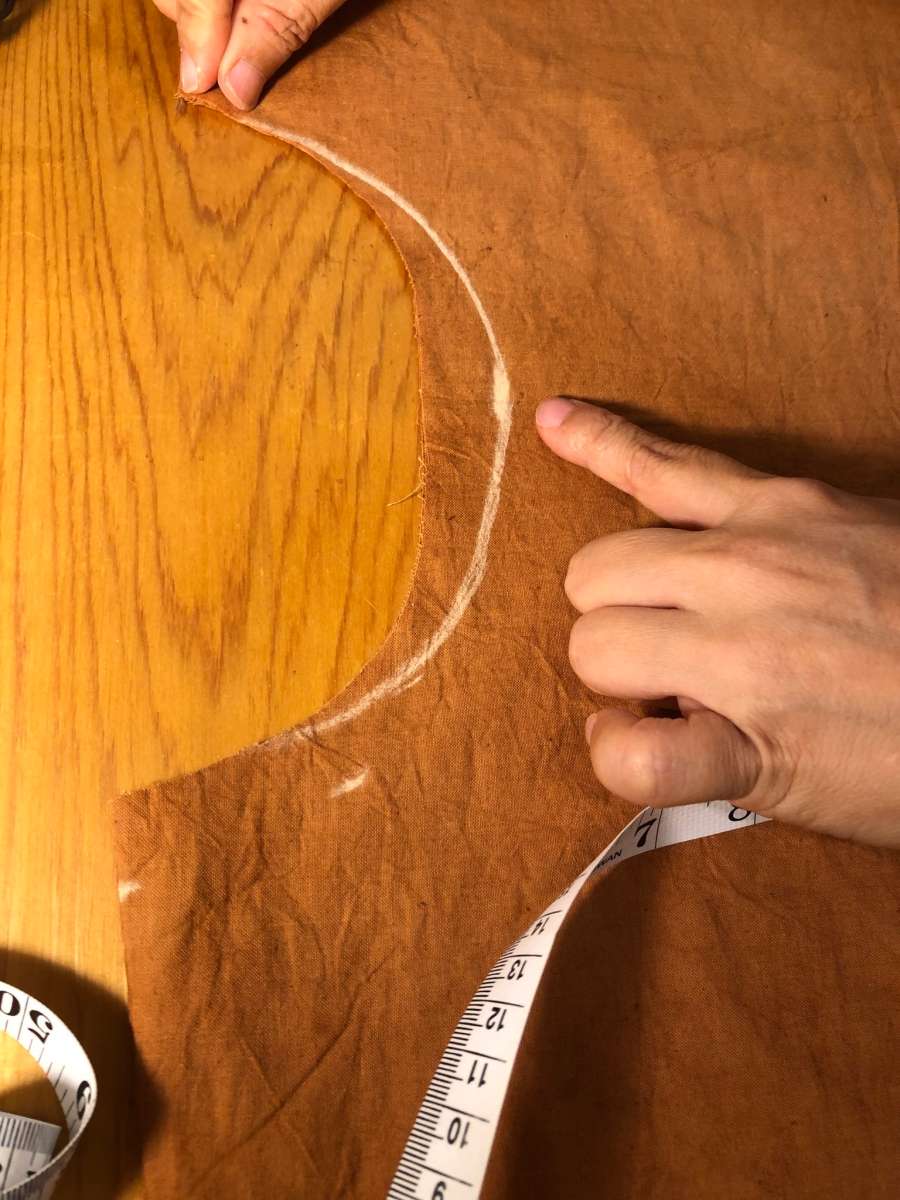

每逢春天山豬的繁殖期,小小山豬在小徑橫衝直撞,幾次騎機車出門都被飛快闖出的牠們給嚇到。此時節若往台灣東北角的山徑步道走去,石階坡道旁常見一團團的黑色塊莖,那便是山豬愛吃的薯莨,又稱山豬薯。我推想是夜裡山豬成群來翻掘薯莨,嚼食一頓後,那些沒被吃下肚的薯莨就這樣散落一地。也許有的被山豬啃食過而露出了它的鮮紅,被早先的人類看到因此帶回去用在衣服布料、捕魚漁網的染色,增強了纖維韌度。我頭一回看到團團黑色塊莖就直覺是薯莨,大概是祖先內建在我身體的靈感吧。每一顆沉甸甸的薯莨得費力剖成塊狀,以熱水熬煮若干小時製成染液。聽聞泰緬邊境以染織為職的村莊,村民在夜裡上山採得薯莨,必先以儀式感謝所獲,才展開以薯莨染織的工作。那剖開的薯莨,赭紅色、軟而韌的質地,彷彿生命。

荊與酵

溽暑之開端始於端午,多雨平原的發酵季也肇始於端午。菜園裡的埔姜樹枝頭已開滿花,含蓄的花香並不遠播,得要臨近採擷才能獲得這清秀怡人的芬芳,常有對此植物陌生的人驚艷這股清新,絕不比薰衣草遜色。製作發酵食十年,當時放眼望去咱這些青年女農總是勇於挑戰,初探發酵食就想自行擔當米麴、豆麴的發酵,這些都是村子裡老當益壯的婆婆阿姨們才掌握的發酵技藝。埔姜葉便是被廣為人知用以發酵接菌的植物。

初時,我都是在野外採集,人家菜園、山腳平原往往都能尋得蹤跡,成語披荊斬棘當中的「荊」便是黃荊,俗稱埔姜,可見其身影在先人篳路藍縷的路上多麼常見。成語負荊請罪的「荊」也是黃荊,因枝條堅硬在古代可用以扙罰。正因為枝條那麼堅韌不拔,某次我採擷一些在自家菜園當植物支架,竟然就拔地而起大成樹。

某年我赴嘉義教學米麴發酵,長輩見狀便回憶起鄉人會燻燒埔姜來幫牛群驅蚊。我因家中門前種植盆栽,傍晚常見蚊子,乾脆擺盆紅泥小火爐在門前燻燒植物驅蚊,秋冬季使用澳洲茶樹與尤加利葉;春夏季則使用艾草、埔姜。乾燥的埔姜葉所燻燒出的氣味細緻高雅,也不比白鼠尾草遜色。

嘉義長輩還說新鮮的埔姜葉鋪墊在母雞的孵蛋處,可以讓雞更健康。由於我巡迴進行發酵教學,在新竹北埔客家村落也得知他們並不使用埔姜接菌,而是使用杜虹,更證明了先人採擷當季身邊常見之植物用於日常。

有一回獲得宜蘭友人致贈一瓶埔姜純露,瓶上有她題字「不驚」。荊得以治驚,相傳平埔族手持埔姜驅邪。心不驚,日子平安順遂。

果與颱

夏秋期間總會有幾場颱風呼嘯而過,每有颱風消息無論輕中強,身在宜蘭總會警戒,把園子有的收穫都先採集起來。這收穫說來微不足道,不過就是任憑自然生長的洛神、柚子、金桔、月桃果實等等,然而它們嬌豔的身影精巧地為我生活風景點妝。隨手拍下的照片,讓我沒忘記心靈富足的片刻。