兩個爸媽都加入了戰局,粗獷憨厚的爸爸畫出了一棵配色淡雅的苦楝,羽狀複葉表現得細膩到位,是整個教室裡畫技最高超的作品;媽媽畫了台灣欒樹,整體樹形似有靈魂,樹冠與枝幹扭擺有致卻又穩如泰山,能涵養許多毛蟲、鳥隻等等生命,蒴果的粉色更成為畫面中清新的裝飾音……

「免費的課程也是有它的問題啦,像民眾可能很踴躍報名但是No show的比例就蠻高的,上課也不一定會很投入。」在綠色博覽會中,我正在準備接下來要進行的「野地之眼」自然觀察繪畫課,負責規劃課程的環教夥伴在旁如是分享著。

一個家庭走入了教室,年約四十的爸媽體態壯碩,衣著隨性到不能再隨性(再隨意下去就是藍白拖了),步態搖擺,滿頭大汗,媽媽一進來就「呼」地鬆了口氣,兩個小孩都是大塊頭還有點過重,皮膚黝黑,氣質比外表的年齡稍稍幼稚些,我知道這是很糟的歧視,但真覺得整個家庭散發著一股原始的氣質,讓我想到前陣子才看到的「古魯家族」動畫。

「免費。」我心裡立刻浮現剛剛的話題對照著當前景象,「該不會只是來吹電扇的?」我揣度著接下來該如何帶領他們認真觀察描繪生物,況且今天畫的還是水彩,從調色盤到水分管理都是層層關卡,或許會是場硬仗……。

科學繪圖要教什麼

作為生物繪圖者,總免不了出入教育相關的場域,接受一些教課邀約,而出身教育系所,我也把每場講座當成一種接觸人群的調劑,同時也是維繫自己「教育魂」的一條重要通道。

但是,「繪圖課該教些什麼?」這問題總是三不五時就要纏擾我一下。

從Vygotsky至Bruner等先師發展出的「鷹架理論」,主張教學中可以把學習目標轉化為某種「半成品」的模組,或者適時介入幫助引導正確的方向與認知或目標行為的結構,讓學生先從容易入手的部分進行操作,以提升學習的成效──白話來說,部分意義就是課程要設計得「容易就手」。

所以教課初期,在備課時總是反射性地套用理論思考如何將艱難的繪圖工作轉化,先讓受眾進行許多簡單的小練習,再一步步應用於正式的作品之中。

但現實很骨感──或說,常混亂到看不出有骨架的樣子。

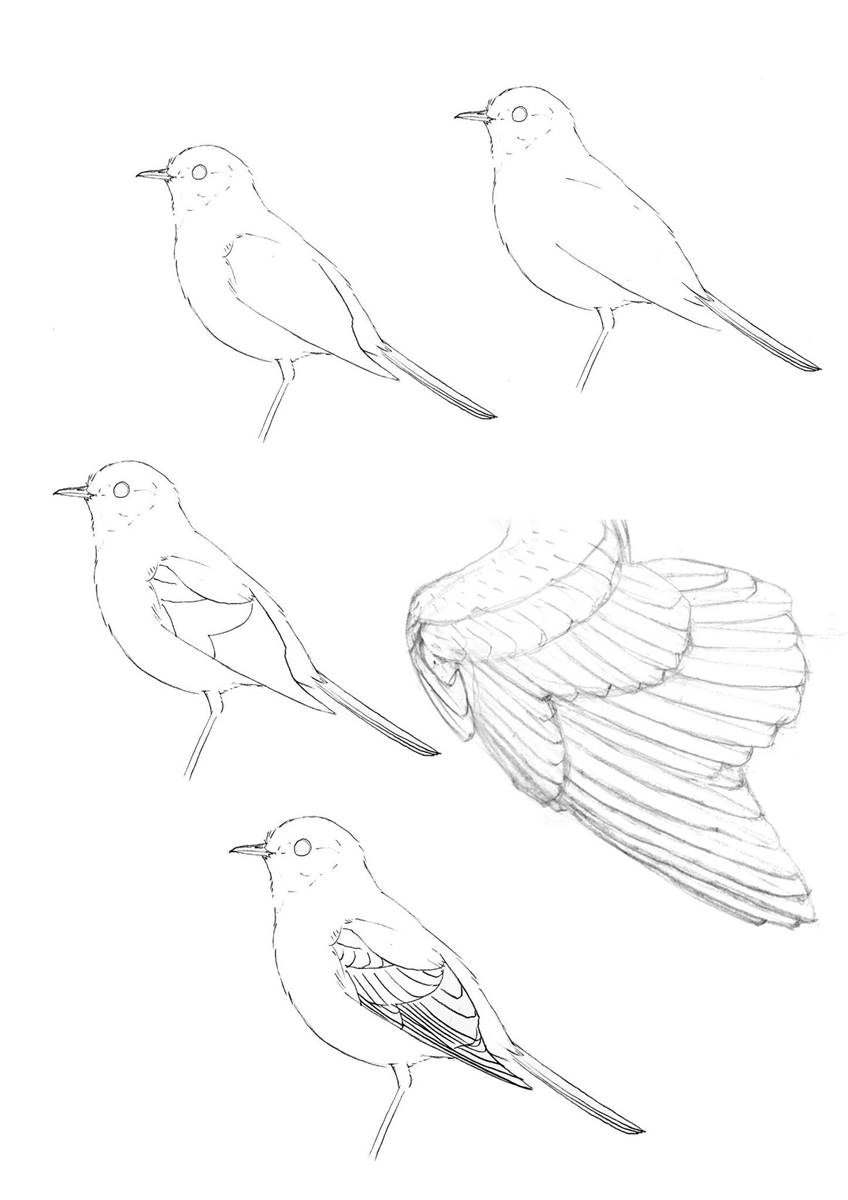

如畫鳥,大部分學員總會卡在翅膀羽毛的排列上,即使我再努力製作教具呈現、示範,簡化畫法,最後還是有一定比例學員,抓不到切分羽毛的線條正確角度,再加上前面的身體結構、輪廓、各部位基本形態的描繪,每步出一點狀況,最後加成起來的鳥圖總讓老師看了懷疑人生。

學生畫不出「像樣」的生物,做老師的覺得羞愧,人家抱著「學習科學繪圖」的熱情前來,我卻沒辦法引導他們完成一件滿意的作品,失職。

然而,我看到的作品是一回事,蒐集數十位學生所給的回饋後我發現,學生在這些課堂接收到的,並不是我想像的那樣。

「老師,我知道,我畫得很爛。」當我行間巡視經過時,一個畫得還不錯的學生說。

「老師,我終於知道怎麼畫鳥了。」一個畫得很爛的學生說。

野地之眼

如果把作品的寫實呈現當作繪圖課的唯一教學目標,那麼課堂本身就會成為一幅抽象畫,而我一直是個看不懂抽象畫的人。

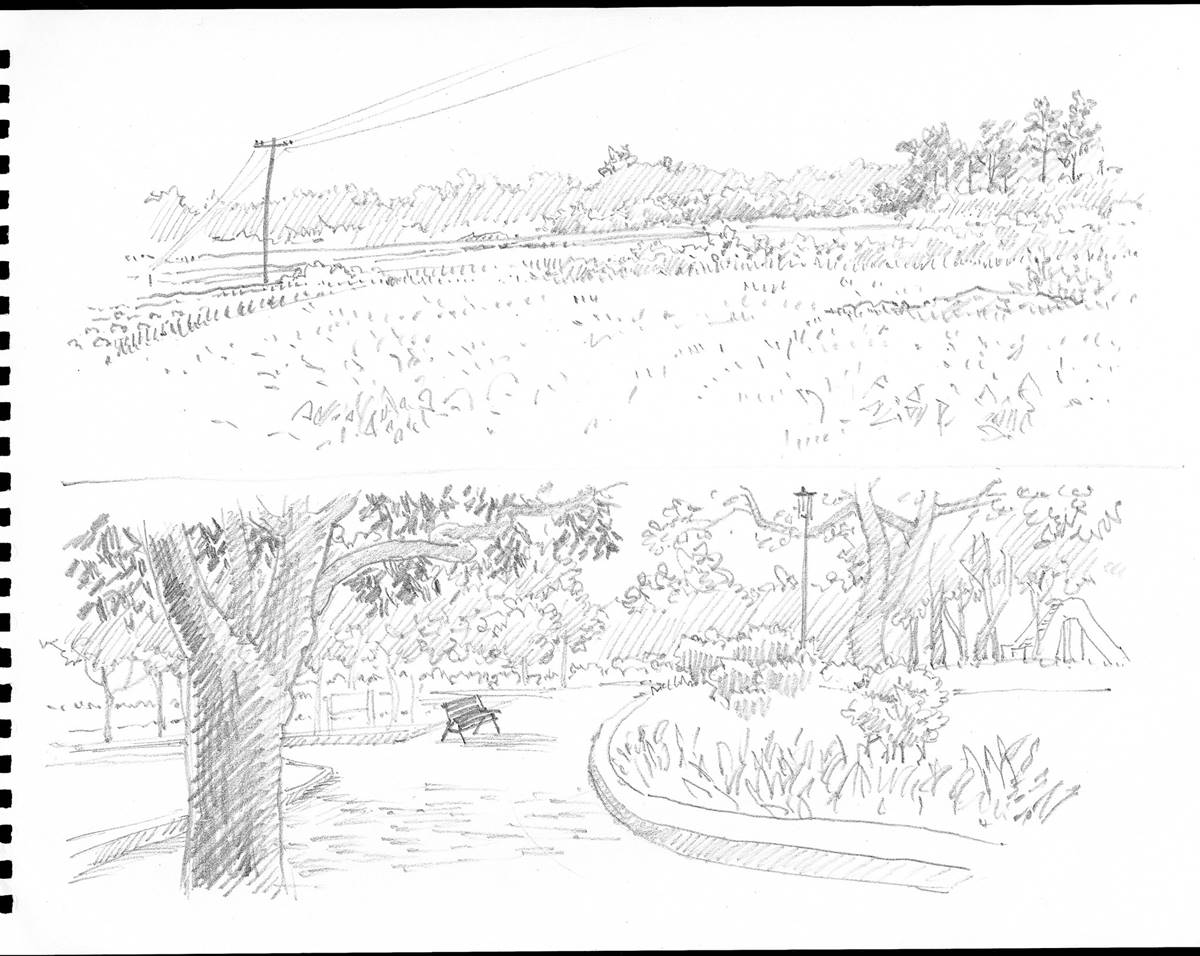

在此自我懷疑的期間,認識瀚嶢,借助他淵博完整的生態知識與奈米級大腦運思,在武荖坑環教中心的計劃下合作了「野地之眼」一案。這是一系列自然藝術創作相關的教學活動設計,主軸的訴求是自然觀察而非寫實的美術。我們將自然觀察經驗中,人眼所見的畫面,分析出線條、顏色、明暗、對比等等不同的視覺組成元素,然後聯想這些項目與自然界生物、棲地的存在和運作之間的關係。

一張含有 寫生, 樹狀, 圖畫 的圖片

AI 產生的內容可能不正確。花朵的不同顏色分別代表植物向特定動物傳達的「吃我」、「避開」等等訊息;動物透過體色與環境的明顯與不明顯來達成炫耀、警示或隱藏的目的──這是些塗塗畫畫甚或剪貼的遊戲,但,它們更是環境教育的課程活動。

「燕子最外側的飛羽很長,而翼骨短,翅膀伸開就能輕鬆滑行、略收就減低很多阻力可以高速飛行。」我開始在繪圖課中,融入許多生物知識的講解,與其要大家非得畫得「像什麼」,不如同時多認識自己在畫的「是什麼」。

畫隻動物時,一個器官的形態背後的生態意義,似乎也能形成一種創作的動機,不一定要精準寫實還原樣貌,而是當繪者心中想著嘴喙、鳥爪的力量,同時動著筆描繪時,動機就得到了實踐與滿足,同時吸收的新知也複習強化,縱使最後習作跟老師的示範相去甚遠,仍然可以開心說出:「我終於知道怎麼畫鳥了。」

我有時會對學員或主辦單位說:「其實不完全是要教人把動物畫得像,我的課更像是環教。」

但,圖鑑繪者的開課宗旨不在於寫實繪畫教學,這樣真的可以嗎?

知黑守白

「市場上已經有劉伯樂跟邱承宗,不要再畫寫實了吧。」2015年用未完成童書作品參加波隆那兒童插畫展交流活動的行程中,有同行的經銷前輩皺著眉熱心地建議我,對我來說無疑是沉重的打擊與警鐘。

凝視當時的繪作,愈看愈覺得寫實度既沒有一絲讓人驚豔的可能,在美學表現上也一點都不突出,甚至還有若干缺點,本就不穩定的信心大塊剝落得搖搖欲墜。

但以繪圖為職業,木已成舟,我沒有回頭路,也絲毫沒想放棄。

視覺藝術當然不只是寫實──就算作品形態是寫實,其價值也不一定體現在寫實。從世界各地藝術家們燃燒熱情與生命炸出或榨出的作品之海漫游回國,我隨即擬定了將這本童書作品全部重繪的計畫,同時,進入了嶺南水墨宋瑞和老師的教室,轉為一個學生的身分。

嶺南派多畫山水、畫動植物,經常也有十分寫實的大作,這無疑與我的工作有著很大交集。

「知黑守白。」實在很喜歡聽宋老師在示範或點評作業時說的這些美學口訣。當我們只是打了非常簡潔的草稿,主以水墨呈現物體,很多時候要「畫」的是暗處,而主體則是需要「留」的亮處,所以在「知」之中的筆是用來「蝕」出實體邊緣的「負部」,我們需要精準拿捏好下筆的走勢與力度,以「守」住輪廓以內的白。

在畫家杏倩畫室邀請的一次魚類繪圖課中,一位學員畫了一尾短塘鯉。因為初次畫魚,體態與各部位的形狀與比例掌握都有一定程度的「走鐘」,但那尾短塘鯉卻是我看過畫得最美的,學員在繪作魚鰭時,跳脫了對鰭條與鰭膜的執著,直接把鰭膜的黑白花樣以非常俐落幾何又細緻的方式描繪,而在鰓蓋附近的黑色,卻觀察到照片中黑色素細胞的分布組成細節,以極細微有序的小點,像縮小版的草間彌生那般表現出來,與鰭形成了強烈映襯,加上不準確但充滿「異國風情」的洋紅、朱色魚體配色,不成比例地過小,卻因此極具個性眼睛,使得牠彷彿成了某個極富深意的童話繪本主角。

「知黑守白」可能是取自老子的「知其白,守其黑,為天下式。」,其意義多少也相呼應。在這樣正反地位變得曖昧的繪圖運思中,藝術家減低了物體構造的干擾,筆墨也更可能被看成在全局的構圖上,明與暗、黑與白的的元素,其分布和比例,如何避免太幾何太平均,或有些刻意幾何刻意平均的設計,甚至於象徵的運用,以此來執行各層面美學維護乃至於表達,即是畫派傳頌的「以意代工」精神的體現。

方圓

波隆那插畫展場上,除了令人折服的嘔心瀝血之作,還有各國童書出版商的櫃位。其中一面法國出版商的展示牆,讓我腦洞大開。

書的封面上只有一個紅色的圓形,或一個黃色正方形之類的幾何圖形,翻開內容,每頁也只有一個或數個幾何圖形,幾乎不構成任何具象造型──但,它是一本故事繪本,不是什麼認識形狀的認知童書。

只是由幾何圖形構成的畫面,主角就是一個圓形或一個方形,它會與其他不同顏色、很大與很小的圓形「交談」、互動,會在畫面中不同的角落出現,呈現出「來」或「去」等等不同動態,看著看著,甚至三角形會有「三角形的人格」、圓形會有圓形的「情緒」……,更厲害的是,有些書甚至沒有任何對白與文字。我驚呆了,馬上想到,我所看不懂的抽象畫,會不會也只是如此?

明明沒有形象細節,卻能因為殘留或萃取了最關鍵的視覺要素,而讓觀者精準地投射作者所希望帶出的感受,抽象畫中的不同顏色、筆觸、色塊的走向、放射與平行、各種對比,應該也就是各種情感的載體吧?

其實以美學角度看寫實繪畫也是如此。

相信許多人都有這樣的觀看經驗,有些寫實技術高超的繪作,卻壓根無法產生共鳴,正因更深沉而重大的情感,並非出自對於事物細節的描繪,而是那些屬於抽象、幾何的部分。畫面的張力、協調性、甚至憂傷、恐懼、懸疑、憤怒、炫耀等等特定心緒,可能是源自主體在畫面中央或角落、占比多大、色調寒暖、構成元素的複雜與簡單、衝突與一致等等層面的要素,若對這些沒有經營或是運用的直覺,那麼作品便僅會受到寫實的「具象化」限縮,無法承載更多美學可能──縱然細節輪廓井然有序,但美學元素的組織卻如亂數表般毫無意義。

「這隻鳥躲這麼角落,可能有一點點害羞?」後來,我也試著在寫實的繪圖課程中,引導學員體察自己所畫的主角大小、筆觸收放的「方圓」,背後可能映現的人格特質、心理狀態,有些學員們的眼中也隱隱然閃著微光。

原人家庭

那一家人,邊動手畫著,還邊微微傳出吁吁喘聲。

「在調色盤上要沾顏料前,一定要記得把筆先洗乾淨,尤其像黃色這種亮色,也建議先畫,不然一下子就沒有乾淨顏色可以用了喔。」我反覆叮囑著,然後下講台做起行間巡視,幫助需要幫助的學員。

這堂課從野地之眼的概念發想,畫的是樹。第一桌,三個孩子近乎停筆狀態,拿著水彩筆一直不知往那裡畫下一筆,畫的樹顏色極淡,構圖偏小,一棵樹瑟縮在一角,筆觸也十分小心。另一個孩子,鶴立雞群(?)地弄了一顆破格的大樹,顏色只剩下少部分還有彩度可言,其他都混成了骯髒的深藍或褐色,調色盤自然也是如此,爸媽用無助的眼神看著我,我完全能想像發生了什麼事。

第二桌,有著教養專家姿態的優雅媽媽,指揮著兩個小孩先沾黃色,先畫黃色,再沾綠色,塗好綠色,做點混色,把藍綠混成樹葉的暗部顏色,畫上暗葉,最後用褐色畫上枝幹,流程掌控得有條不紊,調色盤乾乾淨淨,就如他們的衣裝一樣整潔──但,他們畫的三棵樹幾乎一模一樣,樹枝分叉對稱、葉的分布也非常均勻、太均勻了。

最後來到了氣喘吁吁家庭組一看,我瞠目結舌。

兩個爸媽都加入了戰局,粗獷憨厚的爸爸畫出了一棵配色淡雅的苦楝,羽狀複葉表現得細膩到位,是整個教室裡畫技最高超的作品;媽媽畫了台灣欒樹,整體樹形似有靈魂,樹冠與枝幹扭擺有致卻又穩如泰山,能涵養許多毛蟲、鳥隻等等生命,蒴果的粉色更成為畫面中清新的裝飾音;害羞的哥哥美術天分平平,但看得出來很盡心地做好每一步的色彩、筆觸管理,將一棵雀榕畫得氣勢十足,力有未逮而難免存在的種種失誤,卻增添了屬於大自然應有的變數與野性,我感受到他也期許著自己能像此樹一樣地壯大。

大概四年級大的小弟,畫了一棵大樟樹,枝條走勢乘載著時間與生長的歷史感,樹皮的深刻裂紋都被照顧到,樹葉有著不受光的暗色亦有透光時的黃綠,最厲害的是,地上留了大塊面積做出陰影,陰影的表現並非黯沉的灰黑,而是有溫度的藍紫色,陰影裡,有模糊的一家人的身影,大塊頭的爸爸,頭髮蓬亂的媽媽,和兩個快樂的小男孩。

「好棒喔,你們一家都是專業的耶。」我當下喉頭緊縮,大腦刮著風暴,勉強擠出一句回饋。是啊,他們是來乘涼的,但誰不覺得外面熱死了?他們所繪下的樹,是身為自然一分子的人類──靈長目的一種動物,對於樹的一切最核心的感受與認知,樹是平靜美好,樹是豐饒資源,樹是自我的投射,樹是一個家的庇蔭與記憶。

當我還執著於將野地的萬物拆析成圓形、三角形,用腦過度地整理出明與暗、高彩與低彩、大與小的對比,探尋思索著萬物造型與背後可能的故事,這家人已經善用最純粹的本能,無比自然地整合了所謂造型架構、所謂生態功能、所謂以意代工、所謂情感意識。

大師的千里步道

陳一銘老師無庸置疑是當代生態繪畫的領頭羊,在一場千里步道辦的講座中,一銘老師為一條步道繪製了大景圖,現場解說原稿,我也獲邀參加。繪作中一如往常地,呈現出老師無可取代的豐富野外經驗與知識,每株植物都叫得出名字且精挑細選饒富意義,對我來說這生態的部分幾乎已是外行看熱鬧。

我所能師法的,或許是老師在畫面中安插的各個動物角

色的位置、姿態。總讓我想起宋老師的「擔夫爭道」之類口訣,整個畫面既非常協調,又有著暗潮洶湧的故事性,似乎也有許多象徵意味,透出既寫實又理想的一種「生態禪」。

「老師在動物角色的安排上面有沒有什麼策略,讓整個畫面很自然又有透視有故事的感覺?比如說誰要做視線的引導、誰要做主角、放什麼位置,臉朝哪裡等等?」我忍不住提問,想要一聞大師揭露他經營畫面的高深內功。

然後,如是我聞:「策略?沒有耶,我沒有想很多,我就是按照這種動物在這裡幹什麼,會從哪裡過來,看到誰會有什麼反應,按照自然法則去處理,讓它合理,就會好看吧。」

如是我聞:「有啦,我老婆都說我常常擺出一些正三角形正四邊形之類的幾何,就是要避免掉而已吧。」