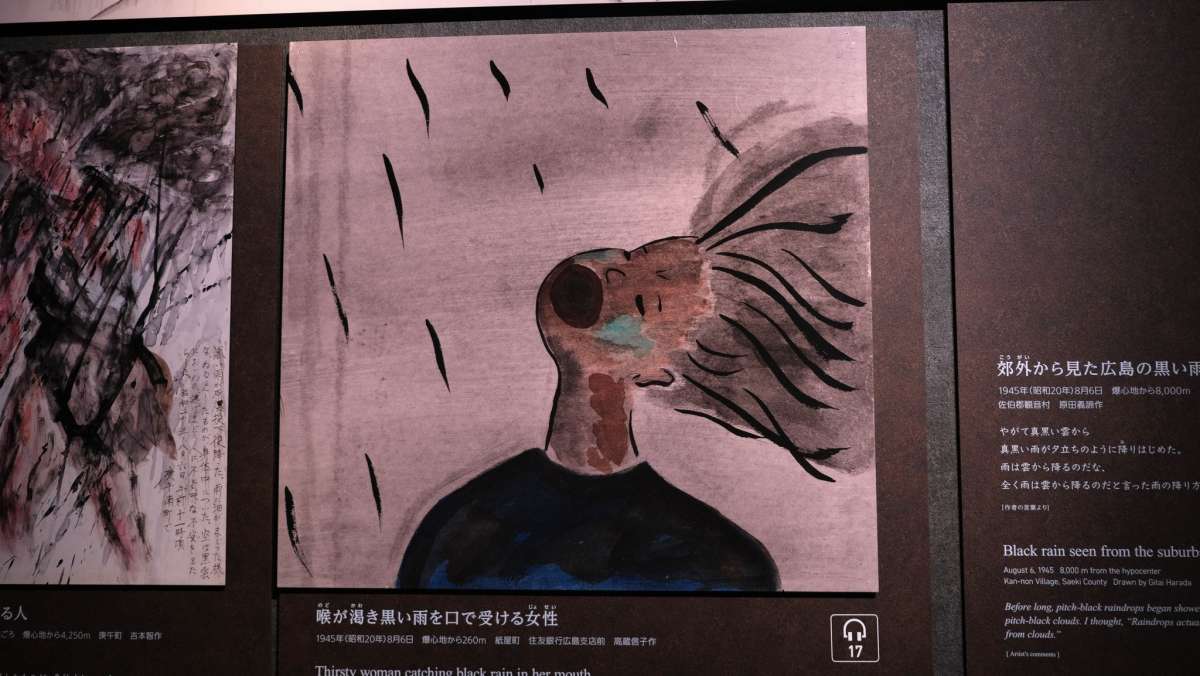

這黑雨恐怖的地方或許就在於沒人知道它的傷害性。剛從爆炸高溫中倖存下來的人,因為口渴而開始瘋狂地找水喝,並仰頭吞下這些帶有輻射的水滴,不少人因黑雨而死。

回到結束的起點

二次世界大戰,美國在短短三天內向日本的廣島和長崎投放了兩枚原子彈,造成無數死傷,成為了日本迫切投降的原因之一。當年被美國稱之為「必要之惡」的這場行動,至今仍引來眾多分歧的看法。若我們總是能輕易地找到成為「必要之惡」的理由,那麼傷害又何以能夠停止?二〇二三年克里斯多福‧諾蘭拍攝了《奧本海默》,以美國的角度去反思原子彈製造的過程。原子彈被發明了,緊接著是氫彈,一場無休止的軍備競賽於美蘇之間開展開來,這後果是相當可怕的。而這部轟動全球的電影,日本政府譴責電影當中並未呈現核爆受害者的影像,因而未在第一時間上映,而是經過漫長的八個月之後,且在上映期間也不做任何誇大的宣傳。為此我對日本的思考的角度感到了好奇。我決定親訪一趟廣島,見見這片曾毀於一旦的土地。

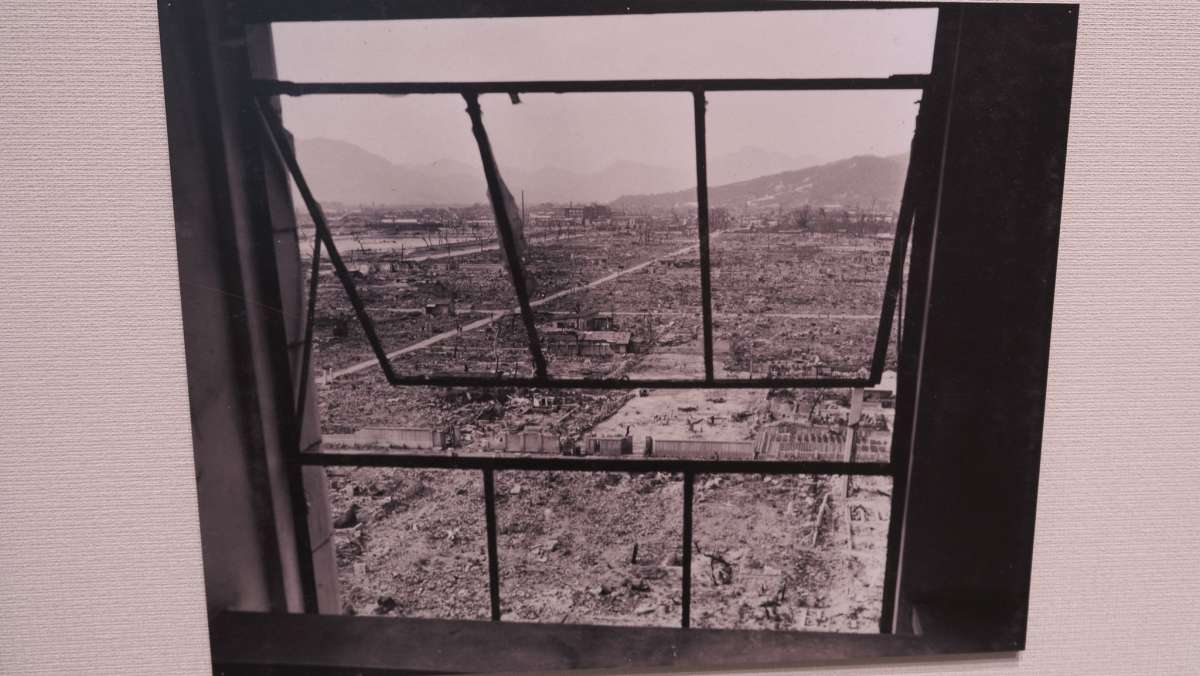

近八十年過去,如今廣島已是日本的第十大城,也以這段著名的歷史吸引了來自世界各地的觀光客。在這座城市,你幾乎看不到任何遺留下來的建築,因為在轟炸中這些全消失了。唯一在廣島市中心週邊能看到的紅磚建築只有三棟,而其中最著名的,就是緊鄰廣島和平紀念公園的原子彈爆炸圓頂屋。這是二戰結束的起點,也是人們口中「和平」的序幕。

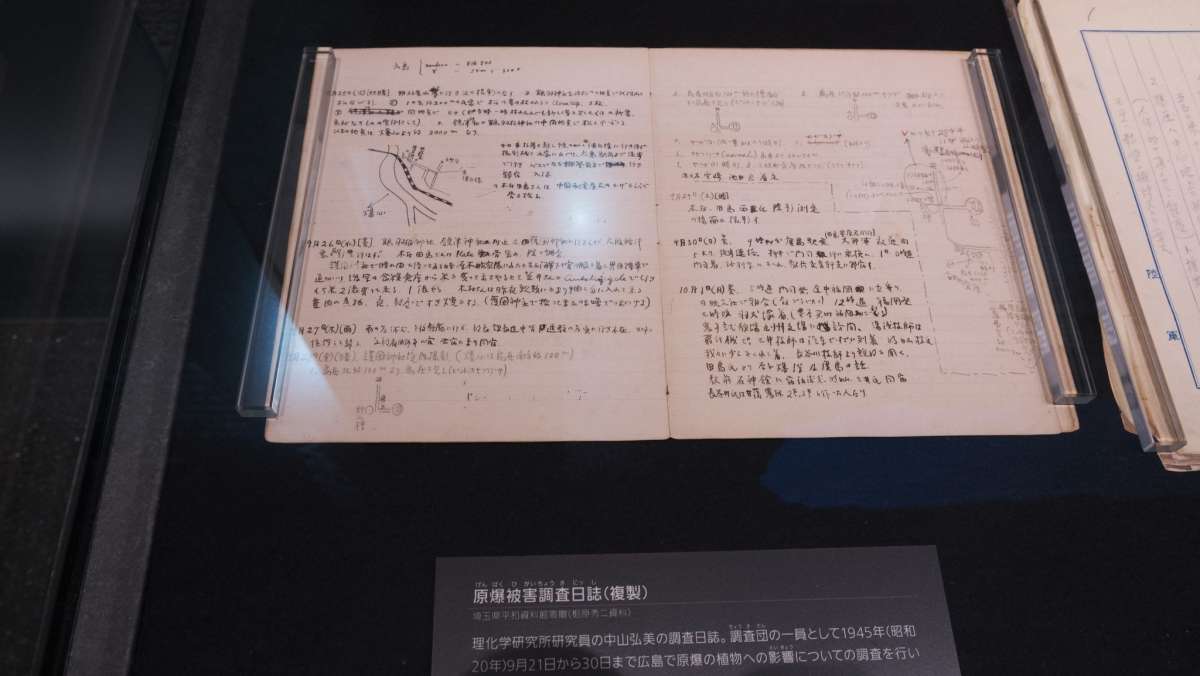

我來到了廣島和平紀念資料館,試圖先以博物館內所展示的物件了解災害的現場。紀念館中蒐羅著各種原爆後遺留下的紀念物,包括了大量燒的破爛的衣服、融化的眼鏡、上學孩童途中落下的餐盒、作業簿、書包等等。物品以學童的東西居多,再者是婦女。也有轟炸後的建築殘骸。這些物品多半依靠著倖存者去認領所有者,並將故事寫在一旁的說明牌上。說明牌的字體很小,觀展人數很多,但在館內,人們無聲的秩序令我印象深刻。一列渴望理解歷史的隊伍就這樣默默成形,肅穆且莊嚴。

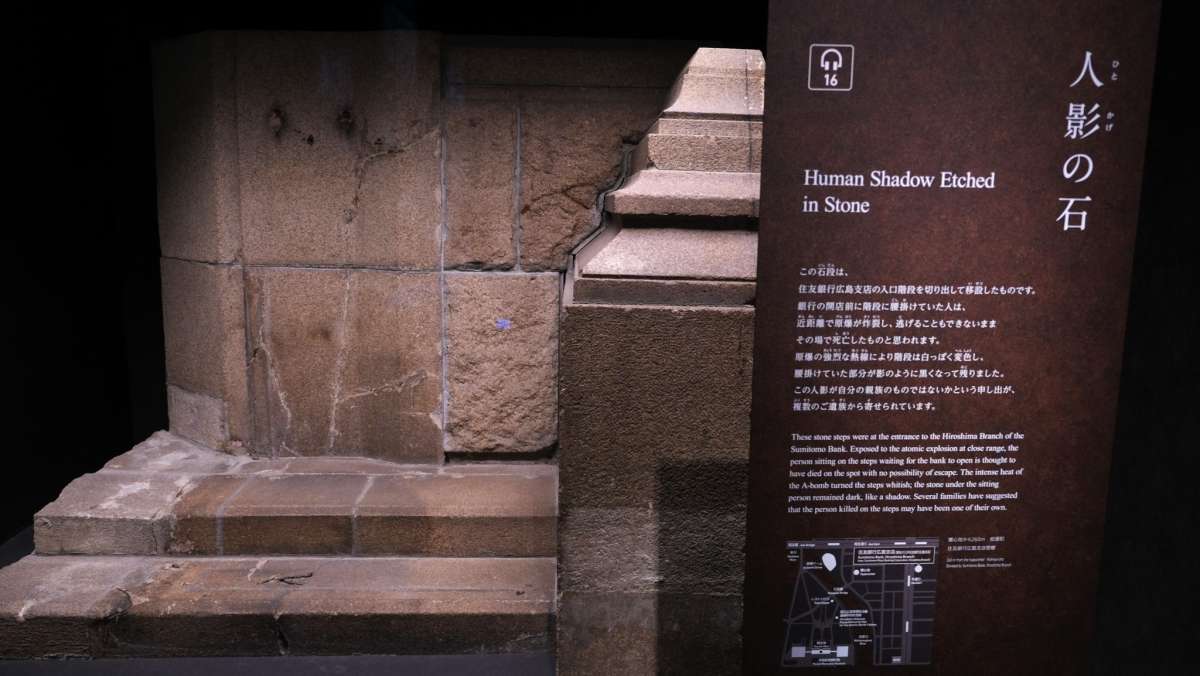

其中最著名的蒐藏物是「人影之石」,石階上那道淡淡的黑影,是由一名受難者因原爆的高溫瞬間蒸發而所留下來的證據。是的,證據,這些蒐羅進紀念館中的物品,無不是在提醒觀者原子彈讓多少生命一夕消失。它們召喚著參訪者的同情、恐懼、惋惜。不過我感覺這紀念館與我曾經造訪過的波蘭奧斯維辛集中營,或德國柏林圍牆紀念館不同,這裡的展品擁有更強烈的故事性。策展者要你知道他們失去的生活是什麼,他們也曾經是誰的孩子、母親或父親,並非只是一個死亡的名字或數字。

在紀念館中,最吸引我的並不是那些破爛的衣服、融化的眼鏡或石階,而是那些倖存者的畫作。許多幅畫被製作成了燈箱,與一些攝影作品掛在牆面上,在展間顯得十分矚目。經歷核爆,意味著從爆炸的高溫生存下來,這些倖存者的皮膚是紅色的。就算只是雙手想要觸碰自己,以此獲得慰藉或確認疼痛的來源,皮膚都會無法控制地一層層剝落。你能從他們的畫作中看見那些被燈點亮的紅色、橙色象徵著痛覺,而畫中扭曲的人體,則體現出他們充滿不堪的掙扎──試圖繼續存活於世上最恐怖的苦難,用破敗的身軀繼續前行。

有幾幅照片與畫作的情境較為不同,是描述爆炸後來的一場黑雨。在原子彈爆炸的劇烈高溫與化學物質,使得天空降下了一場具有強烈輻射、帶有黏性的黑雨。被淋到的民眾可能遭受二次輻射傷害,以及頭髮脫落、牙齦出血、皮膚留下黑斑等。然而這黑雨恐怖的地方或許就在於沒人知道它的傷害性。剛從爆炸高溫中倖存下來的人,因為口渴而開始瘋狂地找水喝,並仰頭吞下這些帶有輻射的水滴,不少人因黑雨而死。井伏鱒二的小說《黑雨》便以此為題,寫了一個隱瞞自己淋過黑雨,希望能夠出嫁的女性。

紀念館內的展示物,將我與一九四五年八月六日的這場原子彈轟炸拉得更近了。然而,我漸漸地意識到,當中出現的只有受害者與倖存者的敘事,日本士兵的敘事並不存在,美國的攻擊動機亦模糊不清。為更理解更多面相,我開始借助其他讀物。

最恐怖的尚未完成

諾蘭的電影《奧本海默》將美國研發原子彈到投擲之前的動機梳理得十分清晰,我們能從中得知,起先發明原子彈是為了要與納粹抗衡而展開的一場軍備競賽。然而,到了戰爭尾聲,納粹投降了,美國政府與部分科學家發生分歧,探討了「現在是否還有使用原子彈的必要」,而這個「必要」的討論一直是個癥結點。沒有原子彈的轟炸,日本會投降嗎?是否需要轟炸到兩次?若非如此必要,那麼整起行動是否淪為了一場美國對日本的大型實驗?

回到桌前,我閱讀著兩位著名記者的書,分別是查理.裴列格里諾的《廣島末班列車:一九四五原爆生還者的真實故事》與萊斯莉.布魯姆《無聲的閃光》,當中都對原子彈的事件有更進一步詳細的調查與揭露。而在我困頓於那必要之惡是否一定要實行時,我突然意識到一件事:會不會那種惡在施行時根本不被認為是惡?原子彈一開始也不被認為是如此毀滅性的武器?

《廣島末班列車》中提及,飛行員在投放時根本不知道這顆炸彈有什麼不同,只知道這是一次重要的任務。而發明原子彈的科學家對核汙染、放射線對人體造成的破壞並不重視,他們就當作這是一個威力強大的炸彈就這樣扔出去了。而《無聲的閃光》裡則寫到,就連事發過後,美國駐軍也下令封鎖核爆現場,第一時間根本沒有這些受害者的真實報導。在美國與世界的新聞上,你只能看見成功炸毀幾棟重要建築、炸彈規模多大等這類抽象、無法引發同理的數字。

人們沉浸在勝利的喜悅之中,以至於忘了去觀看、去理解那恐怖的形成。燒灼、黑雨、核污染、原爆症、大片大片的焦土……這些原爆受難者的聲音曾經被抹去,現在還要消失嗎?我想這就是為什麼日本對《奧本海默》上映如此敏感的原因。但相對的,日本在紀念館中未能呈現戰爭引爆的原因,以及日本軍方曾使用的某些殘酷手段,對詮釋歷史也同樣不平衡。面對歷史,我們誰有能力站在不只是受害者的一邊進行反思呢?