肅穆並不是在這裡唯一悼念的方式,當然我想這也與廣島作為一個國際觀光城市有關。人們可以在觀賞完和平紀念館的展覽後,在紀念館內提供的筆記本上留話,也可以到散步到有「Free Hug」的橋,聽聽歌或讓誰擁抱。又或者在和平紀念公園內敲鐘、在遊客紀念中心購買紙鶴、在原爆後生存下來的樹下休憩,甚至到另一個紀念館聽當地人念誦悼念戰爭的詩歌……

轟炸的記憶之上

在紀念館週遭還有兩個畫面令我印象深刻,一個是日本年輕人拿著手機朝著聖火自拍,另一個則是我看見一輛放著超大聲美國搖滾樂的汽車駛過和平園區附近。首先我感到困惑,在紀念園區像一個觀光客一樣在這裡開心的自拍是「好」的嗎?不怕遭人嫌棄?這裡明明是一個紀念苦難的地方。如果拍照可以,為什麼我覺得自拍就有點尷尬?而那一輛車子放的美國搖滾樂,事實上非常好聽,讓我在等馬路時都不自覺地被它的節奏所吸引。不過一股奇怪的感受湧了上來,在這個空間播放著美國的音樂是「對」的嗎?

似乎在參訪完廣島和平紀念園區後我變得特別敏感,對於這場域,理所當然地認為肅穆是合理的要求,且甚至進一步地去在乎他人對於這些舉動的反應。我想展覽所給予我的這些共感與同理是好的,然而這些行為倒不是不被允許或不能這麼做。

終戰七十八年,無可置否的是,我們對於一個地方的記憶很難只停留在毀滅的時間。場域是流動的、重疊的、彼此矛盾的。這裡既承載著人們的生活,也根植著一段歷史的傷痕。在重新意識到這點後,我放下了我的戒心。如果這城市只被允許用肅穆的眼光對待,又何來走出創傷的生活呢?

廣島的和平園區是我見過最富饒生機的一個暗黑遺址。在往遊客中心的一座橋上,還有一群人在提供「Free Hug」,他們舉著色彩鮮艷牌子,由幾名中年的日本婦女組成,而旁邊有著一位外國人在以吉他歌唱,並透過音響放大到公園周遭。他的聲音瞬間為這一個地方添上了一份愉快的感受,充滿溫度與希望。和我曾造訪過其他暗黑遺址不同,肅穆並不是在這裡唯一悼念的方式,當然我想這也與廣島作為一個國際觀光城市有關。人們可以在觀賞完和平紀念館的展覽後,在紀念館內提供的筆記本上留話,也可以到散步到有「Free Hug」的橋,聽聽歌或讓誰擁抱。又或者在和平紀念公園內敲鐘、在遊客紀念中心購買紙鶴、在原爆後生存下來的樹下休憩,甚至到另一個紀念館聽當地人念誦悼念戰爭的詩歌……。這裡與歷史記憶互動的方式多於預期。

離開和平紀念公園,我到了「舊廣島陸軍服裝倉庫」,試圖看看城市中心外圍的歷史遺跡──這是廣島遭轟炸後僅存的三座紅磚建築之一。這些建築之所以倖存,是因為周遭的地勢減緩、抵消了衝擊波的關係。轟炸後,這裡轉為臨時避難所,許多人在裡頭因饑餓或疾病死去。後一度又為廣島高等師範學校使用,現已荒廢。

整棟建築十分巨大,我花了近十分鐘才繞完一圈。建築上有的鐵窗已經凹陷,但看起來依然堅固,並散發著陰冷的氣息。而這倉庫距離不到兩步的對面,便是一排排的民宅,這令我感到訝異。這些民眾每日打開家門,就會看見這一座聳立在眼前的歷史遺跡。他們是怎麼想的?

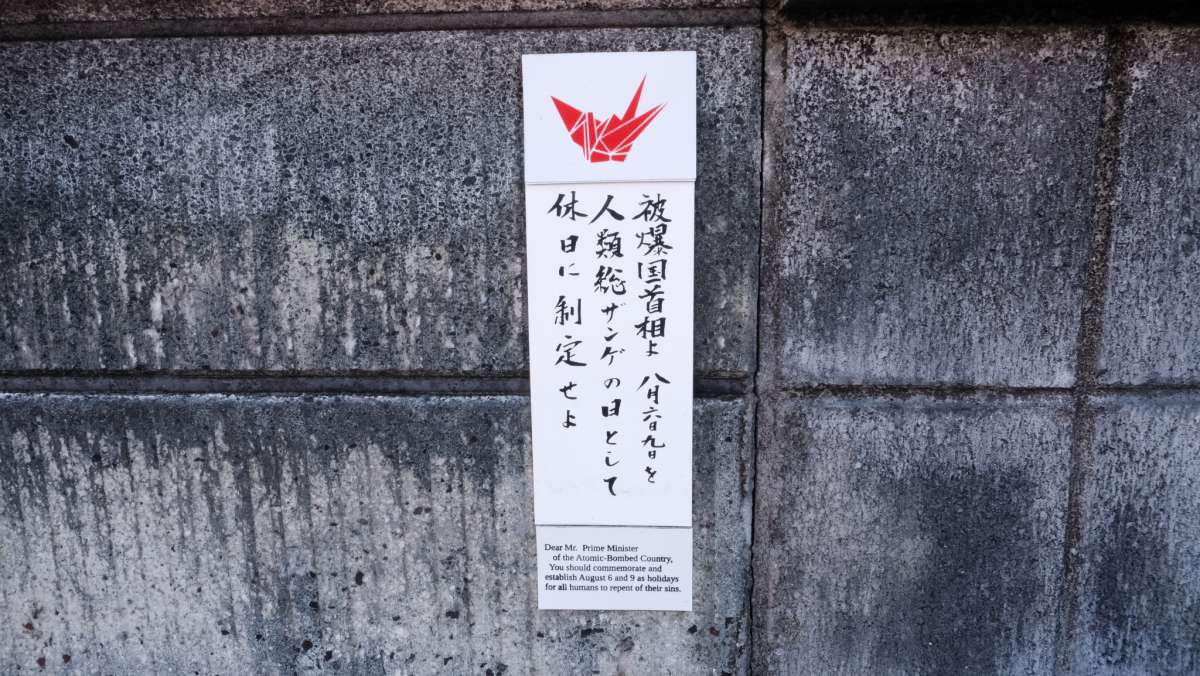

也是此時才留意到,周遭的民宅門外,幾乎都掛著一個特殊的告示牌,那是市中心沒能看到的景象,上面寫道:「給被爆國的首相,你應該紀念八月六日與八月九日,並設為國定假日以讓所有人民懺悔他們的罪。」

我這又才聽見另一種聲音。每逢八月六日與八月九日,廣島與長崎是會舉辦紀念儀式沒錯,不過日本確實並未將這兩個日子訂為國定假日,以進一步彰顯它們的重要性。不過,一旦日本真的這麼做了,是否又進一步將美國推到了加害者的位子上呢?考慮到日本沒有軍隊,只有自衛隊,目前仍需要仰賴美國的協助等等的國際情勢,這或許是日本未能實行的原因之一。說到底,戰敗國是很難要求什麼的,然而這些居民的聲音卻不斷在我心中時不時地出現。那一塊塊的告示牌,如一個個心願未竟的幽魂,引起漣漪。

長出枝枒的死灰

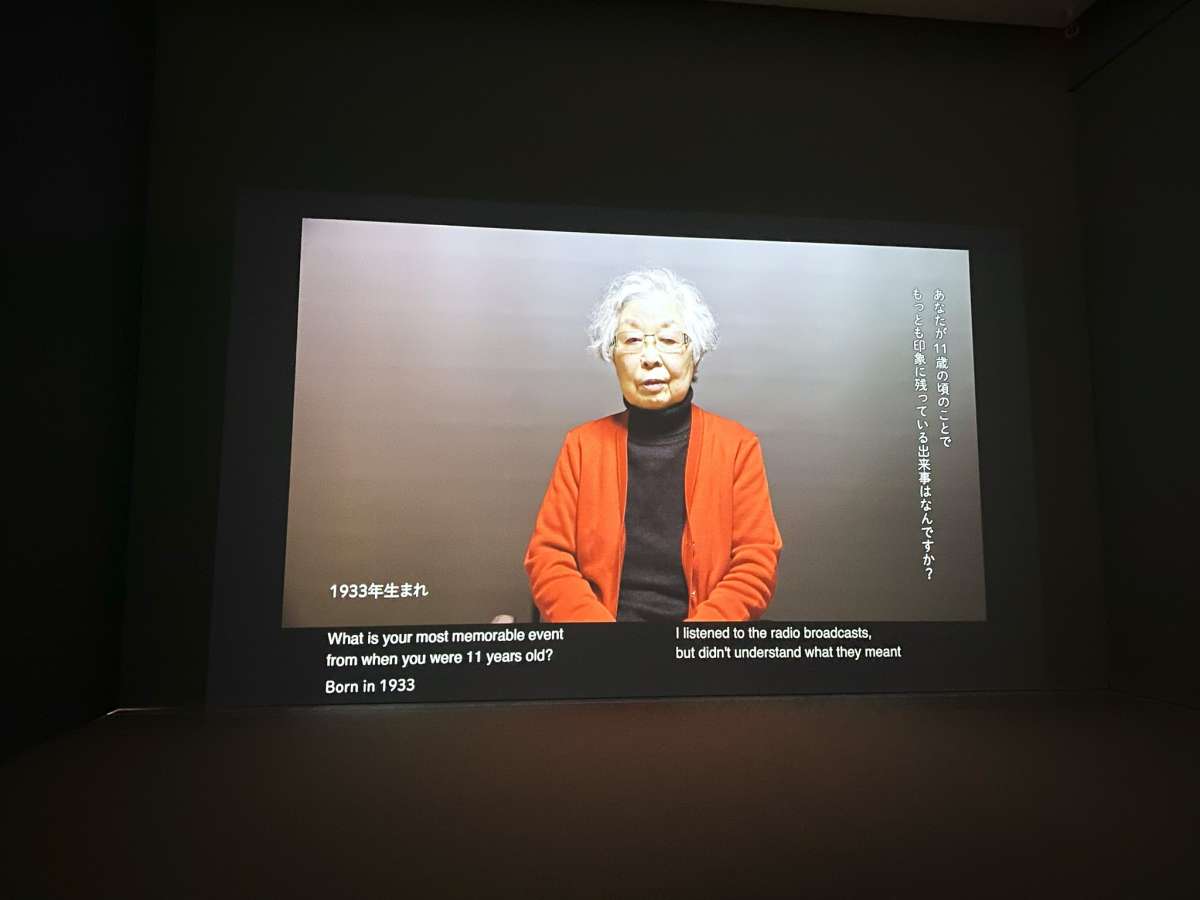

有關於廣島居民的記憶,是我在比治山上的MOCA 廣島市現代美術館中找到的。該美術館展示了許多回應廣島轟炸的當代藝術。當中我最有感觸的是一件錄像作品,由小森遙和瀬尾夏美所拍攝的《給曾經是十一歲的你的十一個問題》。

從九十七歲到十一歲,導演找了八十位居住於廣島的日本民眾,各自問了他們十一個問題。這些問題諸如:「你十一歲印象最深刻的事情是什麼」、「什麼時候你覺得孤單」、「想要對未來說什麼話」……等等。從老年問到中年,再從年輕人到孩子。一開始老人們十一歲的記憶,多數與戰爭有關,不外乎是飢餓、不斷死去的親友、人與人之間在戰後異常的疏離或親近。不過一旦來到下個世代,你能清楚地感受到對於戰爭的記憶不斷變淡,取而代之的是其他事情──三一一地震、韓國發射導彈、日本泡沫經濟……。紀錄片結束前,有位十二歲的孩子篤定地朝著鏡頭說:「人類是要在一直變化的環境下才能生存的。」我不禁好奇她的生命究竟經歷過什麼變化,為何如此年輕就能有所體悟?在看完這長達一小時的紀錄片後,我有種時空穿越的感覺。時間不知不覺地往下走了,而紀錄片呈現了那道軌跡,這既是他們十一歲童年尾聲的縮影,也是數代人對於廣島的回憶。看見它逐漸脫離了戰爭,各自有了新的開展,一方面讓我覺得真實得欣慰,一方面卻也讓我想著,這份關於戰爭的記憶該如何傳下?

在廣島的某一晚,我在商店街入口遇上了抗議的人群,幾位中老年人發著傳單,並以大聲公喊著某些標語。我原先是下意識地躲開了,因對於日語的不熟悉,又加上一個人在外,害怕惹上什麼事。不過當我好奇地站在幾公尺外,看見宣傳海報上的反戰、Gaza(迦薩)等字樣,我才知道這是一場呼籲反戰的遊行宣傳,並上前領了一張傳單。遊行日在十二月三號,希望藉此對巴勒斯坦進行聲援、譴責以色列以不人道的方式攻擊迦薩,並進一步對日本政府施壓,訴求不要大規模擴軍。當時以巴戰爭剛重新開打沒多久,以巴戰爭該如何表態,對於日本來說一直是個難題。美國的親以,對日本造成一定壓力,然而廣島和長崎這兩座曾遭原子彈轟炸的城市,又怎麼能對以色列的行徑坐視不管?

二〇二四年八月九日,長崎的原爆和平紀念儀式,以色列大使並未受邀。長崎以此對以巴戰爭做出了表態,進行了一次有別於國家的反抗。這樣的表態與城市的受難經驗有很直接的關聯,我深深感受到了那些戰爭的記憶在這城市中長成了什麼樣的價值。戰爭過去七十多年,雖然人們已有了各自的新生活,然而不代表這份記憶不會再度被召喚出來。當代在面對相似不人道處境時,或許我們能更為警惕。必要之惡真的存在嗎?會不會這些惡意都被過度正當化了?若已經造成了傷害,又該做出什麼樣的補償,才算是為不公義平反呢?我們是否有勇氣承認,我們同時是受害者,亦也是加害者?這並非僅僅是戰勝國、戰敗國要思考的問題。唯有當我們願意走入以惡為名的中心,傾聽、思考、觀看,歷史才可能不再重演。