風格的成形往往在細節的思考中,每個人對於明暗和色彩的感受度都不相同。同樣的植株在相同的選色及環境下,十人就會有十人完全不一樣的思考模式。若撇開繪圖技巧的嫻熟與否,都能討論出繪者對於感受及下筆的思考。

「哎呀,葉子你的邊緣怎麼突然翹起來了?你真的好愛硬凹喔。」

「哇,整群盆栽就你最得我心,其他人的莖都埋進土裡了,只有你讓我直接看見,省去我不少力氣呢。」

「不是說好,你是總狀花序嗎,為什麼最上面那朵花先綻放了呢?」

這是課程中常見的自言自語。這樣的情形通常發生在課程的前半段,也就是花最多腦力的打稿時刻。對於系統性的知識灌輸後,常常可發現頻率頗高,喜歡打破常規的植物個體。而這樣的現象在多人一起學習的教室裡,可以更大範圍地發現植物的與眾不同。就讓我們來看看到底實際上我們發現了什麼。

順勢而為

場景一: 老師:「你怎麼卡住了?看你在這一步驟思考了許久,在想什麼嗎?」

同學:「老師,竟然她都要硬凹了,你覺得我就讓她在這裡拗一下好嗎?」

對於銀月秋海棠葉子的小小尾尖,我們進行了腦力激盪,到底是要見什麼畫什麼,還是可以把它反轉過來,跟大部分的葉片一樣呢。秋海棠的葉子正反面常呈現不同的顏色,葉脈的深淺也各不同,在這樣的情況下,如果有部分可以更多地解釋植株的型態特徵,或許她的硬凹是有道理的。我們就順勢而為吧!

場景二: 同學:「就是你了,我要選你,因為你最有哏了!」

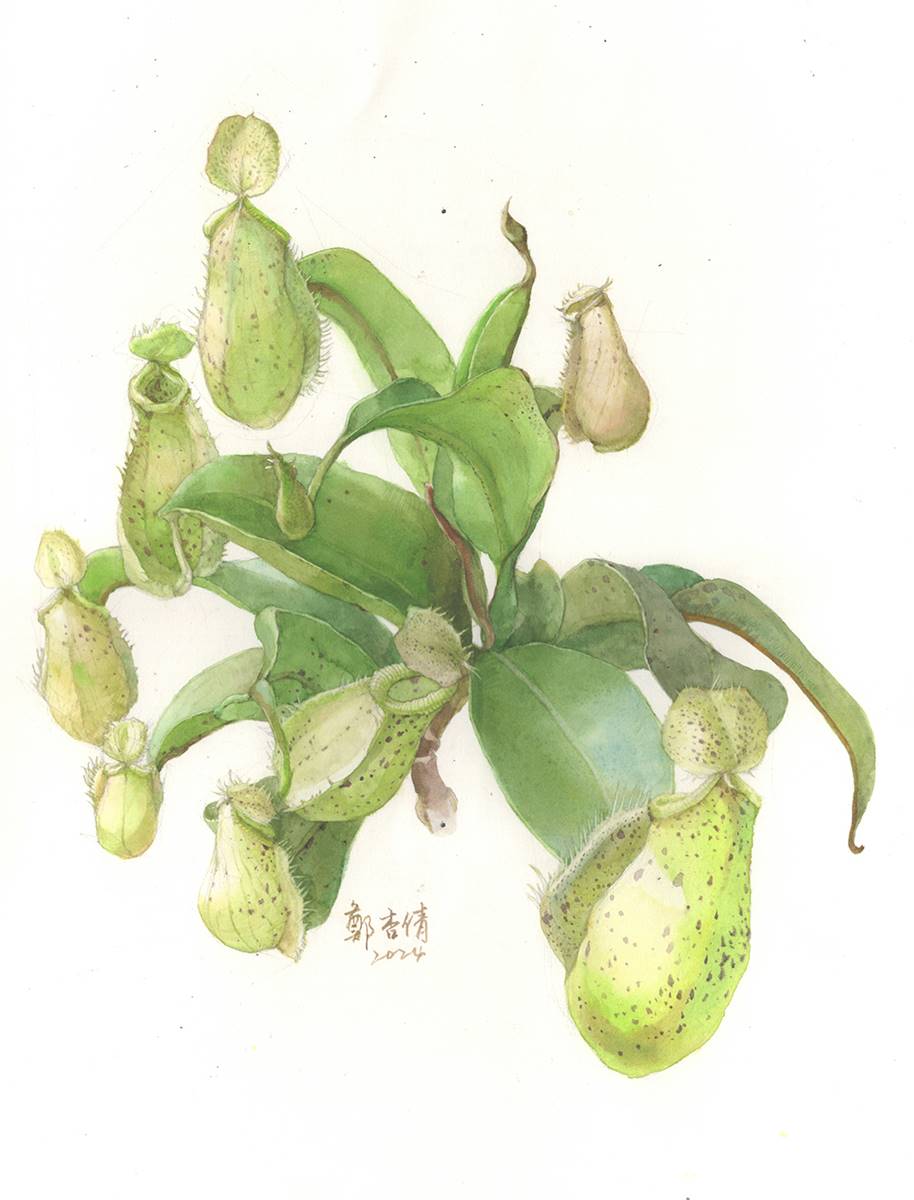

作為三寸盆的豬籠草小苗,因為植株體還滿服貼在土壤表面未有太大的伸長,只有一盆與眾不同,奮發向上的往上抽了一點,讓大家看見半抱莖葉片掉落後的長相。於是,其他人都跟他借了一點肖像權,紛紛地把自己還未長大的植株,加了一點向下透出的莖。

場景三: 老師:「雖然我剛剛講課的時候說到,風信子是總狀花序,但這盆就是實實在在地從上面開始打開。」

接受「不一樣」也是常態

有時候,面對完全的例外,除了有幾秒鐘的疑惑外,很快的又因為植株本身的型態之美,直接接受了現有的現象。而這樣的例外,在花序構造的分類上,時有所見。因為這些分類都是以人為的方式歸納而得的,在盡量多的資料庫中,搜集足夠的資訊量和分歧點,讓人在一看見植株就可以一個蘿蔔一個坑,快速地知道花序的大致的型態。

然而,在接受「不一樣」也是普通常見的狀態後,對於這樣的不同就可以以開放的角度來呈現它。甚至因為植株的獨樹一格,在整體構圖上加上一部分的例外,在畫面中反而變成一大亮點。也因為如此,「植物觀察繪圖」就扎扎實實的說明了這一系列的構圖掙扎。

如果說上半場的構圖要給它一個的努力值得話,我會認為好好的構圖,就有六十趴的破關機率了。這六十趴包含了結構的正確性、表現的多樣性以及畫面的安排。就像建築師將鷹架搭好了,在歪歪斜斜但又可以收斂平衡的狀態下,剩下的外裝,就可以設計師去接手了!但有沒有想過,建築師和設計師可以是同一人或是聯手合作,整個建案看起來就一定更加有一致性了。

球體.明暗.色彩的表現釀造出風格

在初階的植物繪中,打稿與上色可以是分開考慮的兩項技能,但是若將素描的概念加入,在了解明暗關係、結構關係以及前後關係的狀態下,就可以將打稿與上色做相互的呼應。而最常見的是在球體這個結構的細節拿捏了。

在球體上,可有無數個切面與球相切,所以並不會發現明顯的明暗轉折處。因此與立方體相比,轉折感的掌控,用水分濕中濕的縫合或渲染法,最適合這樣沒有邊界的表現。而為了讓球沒有很硬的切邊,除了畫面內的水分控制外,邊界的鉛筆稿若能在一開始就擦淡,就可讓邊緣的轉折消失感更加連貫了。

植物繪中球體的變形幾乎存在在整個植株上,從圓球形、圓柱形到比較平面的些微凹凸,若能將光線所造成的轉折明暗確切的放在該有的位置,這幅作品的立體感就會八九不離十了。而接下來進階要思考的,就是明暗表現的強弱了!

風格的成形往往在細節的思考中,每個人對於明暗和色彩的感受度都不相同。同樣的植株在相同的選色及環境下,十人就會有十人完全不一樣的思考模式。若撇開繪圖技巧的嫻熟與否,都能討論出繪者對於感受及下筆的思考。

質感肌理的思考

歸納及其重要,歸納後的演繹更是發現新大陸的起始。而由知識技巧累積後的起始,搭配個人色感和更近一步質感肌理的思考,讓「用水彩畫植物」有無止盡的探索。在被植物環繞的城市裡,成千上萬的物種和數不清的組合,無限的樂趣在紙筆之間。

植物繪守則第一條: 深呼吸,先和植物培養感情。

守則地第二條: 定眼看,可以看到型態以外的美嗎?

守則第三條: 拚記憶,盡量把前兩條守則的筆記下來。

守則第四條: 靠感覺,把腦袋中嚴密的思緒暫時鬆綁,開始使用你的美感作畫。

(備註:她、他、它。選字的邏輯是我對植物的主觀感受。)