{眾神的花園}專欄

王爾德花了好些力氣描繪窗口的花香鳥影,僻靜的花園隔絕了城裡的煙火氣,因此「倫敦街道隱約傳來喧囂,像是遠處風琴的低音迴盪」,窗外金鍊花、紫丁香、梨樹與山楂花盛開繽紛,甜美的園景乍看之下與世無爭,至於牆外的倫敦那就是另一回事了。

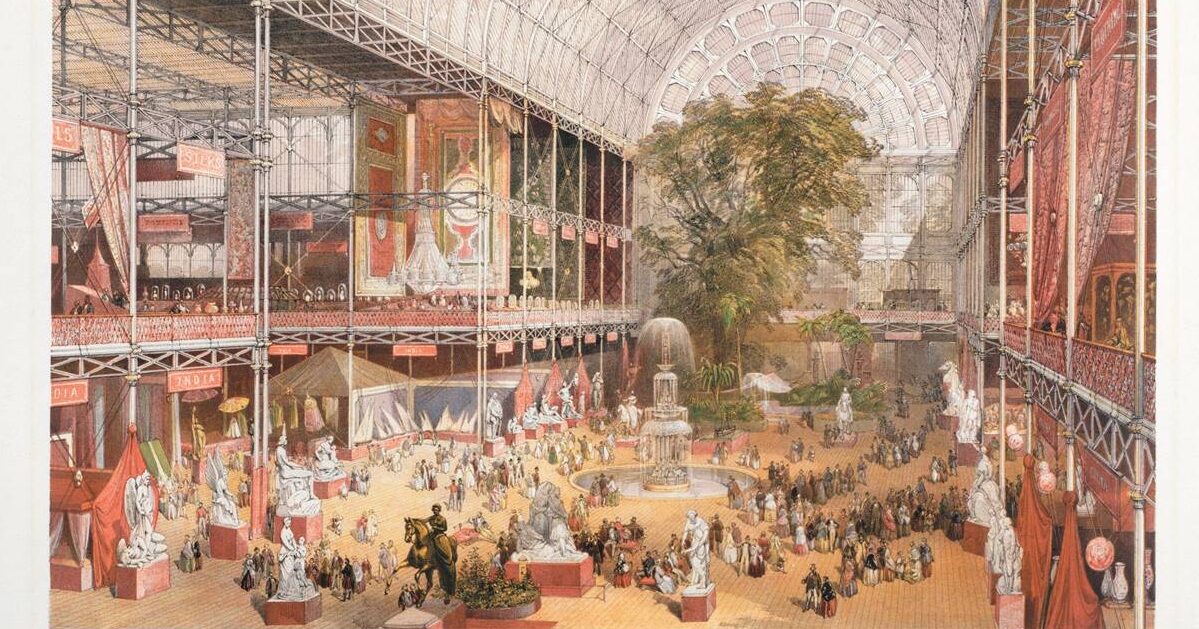

英國維多利亞時代(1837-1901)最標誌性的文化盛事,無疑是1851年在海德公園「水晶宮」舉辦的萬國博覽會,炫耀性的消費文化自此無限膨脹,不再局限於富強的貴族(但是貴族依然能找到更厲害的名目來消費炫耀),成為真正的全民運動。

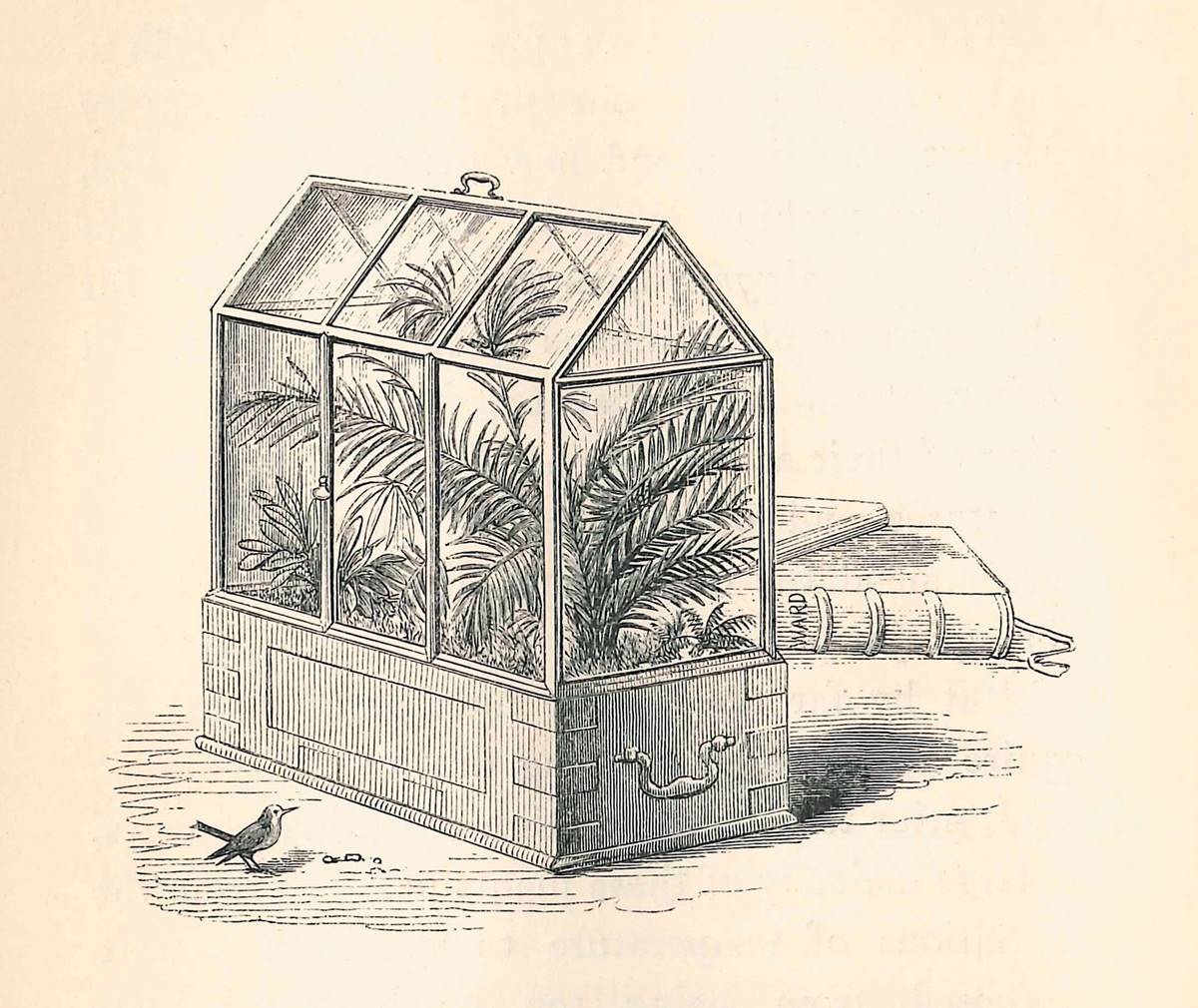

就園藝的角度來看,維多利亞時代的重要大事件與這場文化盛宴有不少呼應之處──此時工業化玻璃已是平價材料,園藝師派克斯頓(Joseph Paxton)受到葉脈支撐原理啟發,自學成為建築大型玻璃溫室的專家,最後受到欽命建造玻璃「水晶宮」,並刻意在場內布置了高達數層樓高的巨樹與植栽,打造出慾望堆疊的奇幻異境;與此同時,新發明的玻璃密封生態容器「沃德箱」(Wardian Case)普及,開始上路為海外探險家帶回珍稀植物,大幅減低折損率,成為私家得意收藏。在玻璃溫室與沃德箱的助攻下,維多利亞時代的英國貴族更加狂熱地在自家花園溫室展示異國花草,以顯示常人難以企及的閒暇餘裕以及財富地位,正如同大英帝國透過萬國博覽會展示世界精美工藝來彰顯國威。

「花園」這個微妙的社會空間本來是不分貧富貴賤的,一個人只要能夠有一撮土、一些花草,搭配許多耐心,即能經營出屬於自己的花園,多數時候花園實現了人們對於「美」的想像與配置,對於某些人來說,花園還可以是自給自足的經濟來源。

水晶宮吸引了英國各地城鎮的人前來朝聖,新奇酷炫之物再也不是貴族大宅內端詳的私藏,精工藝品被端出檯面,在亮晃晃的玻璃屋內公開向大眾展示;水晶宮拆除之後,百貨公司櫥窗取而代之發揮了堅強的展銷功能;更久遠以後的二十一世紀,網路社群媒體取代了傳統商品櫥窗,彷彿流動巨大的玻璃屋,忙著行銷消費市場想像中最強最美的事物。

總而言之,光鮮亮麗的萬國博覽會餘波盪漾,表面上看起來促進了階級流動,中產階級尤其前所未有地感受到物質生活的慰藉,實際上卻相反地激化了階級落差,因為權勢者必須運用不同的形式來證明自己依然高人一等;這也說明了為什麼這個時期玻璃溫室的興建,包括得以容納高大棕櫚樹的豪華「棕櫚屋」(Palm House,巨型玻璃溫室),還有炫耀異國花草的園藝美學都變得更加蓬勃。

●

如果能意識到這個時代的特殊背景,那麼閱讀王爾德(Oscar Wilde,1854-1900)的作品時或許會有更多的感觸。王爾德的室內劇大部分將場景濃縮在廳堂之中,小說則不囿於此限,打開了第四面牆,空間寬闊,角色可以展開漫長的旅行,亦可漫遊於美麗的花園。

「花園」是王爾德特別不厭其煩在小說裡運用的場景之一,我想那絕非單純的耽美,而是在那個時代中,花園的形式有其特殊的社會象徵意義。以王爾德廣為人知的哥德式恐怖小說《格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)為例,小說大量運用了花園的場景與譬喻,尤其開場便設置在倫敦某花園大宅院的畫室,開場白便是「畫室裡滿是玫瑰濃郁的香氣」。王爾德花了好些力氣描繪窗口的花香鳥影,僻靜的花園隔絕了城裡的煙火氣,因此「倫敦街道隱約傳來喧囂,像是遠處風琴的低音迴盪」,窗外金鍊花、紫丁香、梨樹與山楂花盛開繽紛,甜美的園景乍看之下與世無爭,至於牆外的倫敦那就是另一回事了。

天真的男主角格雷隨後到花園中透氣,與故事中的反派人物亨利勛爵單獨會談,受其蠱惑而長出虛榮心,許願能夠青春永駐,而使得自己的肖像畫代替他衰老。他的願望奇蹟式的成真了。往後數十年,格雷優游於那些花園與僕役簇擁的明亮社交場所,同時也出入於逼仄晦暗的鴉片館與酒館,他縱情頂級享樂,同時操弄市井小民,間接殺死過花樣年華的少女,也親手殺過人,肖像畫替代墮落格雷長出日益齷齪而衰老的皮相。

故事尾聲,格雷在朋友莊園度假的時候,一度在溫室中出於恐懼生命受到威脅,而昏厥於茂密的棕櫚樹之中──原來那不是一間普通的溫室啊,即便是在維多利亞時代,植滿熱帶植栽的恆溫「棕櫚屋」也是極其稀有,這也意味著青春不敗的格雷此時已經來到了社會階級的金字塔端,他擁有最好的「表面功夫」與通行證,卻在精神的世界失去了所有。

●

緊接在《格雷的畫像》之後,《溫夫人的扇子》、《不可兒戲》等四部荒謬喜劇讓王爾德聲名鵲起,同樣是在道破維多利亞時代做足表面功夫的偽善。這些劇本側重出奇不意的黑白顛倒翻案手法,為了追求舞台上的戲劇效果,結構與人物安排多半講究對稱,時時上演各種張狂的「矛盾大對決」;台詞精悍,帶著一種飛沙走石的疾風節奏,處處都要顯得聰明,似乎太聰明了,不免有種機關算盡之感──不過這可能完全是我自己的閱聽取向帶來的偏見。

撐起這些喜劇的骨架,主要是針貶社會、諷諭人性。王爾德雖然有那麼一點「世人笑我太瘋癲、我笑他人看不穿」的惡作劇性格,但其人文關懷顯然具備普世性,使得百餘年後,這些俏皮的情境喜劇對新世代的看戲者來說仍然妙不可言,討論、改編與再版作品生生不息。

早在王爾德寫就這些荒誕劇之前,包括剛才所提的《格雷的畫像》、他寫給自己孩子的床邊故事,以及曾經在報章雜誌上發表過的散文,早已非常具體展現了王爾德的社會關懷與人文精神,其中有幾則短篇經典尤其讓人耳熟能詳,諸如〈快樂王子〉、〈自私的巨人〉或〈夜鶯與玫瑰〉。我個人特別喜歡早期這些快樂憂傷並陳的小故事,它們也許形式短小,但是閱讀經驗清爽,可以一讀再讀,不像看劇那般充滿被娛樂轟炸的倦意。

●

在〈快樂王子〉這則故事中,快樂王子有一段流淚自白,這段話幾乎可以視之為《格雷的畫像》前導文:

當我還活著,有著一顆人類的心時,從來不知道什麼是淚水,因為我住在無憂無慮、悲傷哀愁不許入內的宮殿裡。白天,就和我的夥伴們花園裡玩,一入夜,便在大廳和一群紳士淑女們狂舞。那時,在花園的四周圍著一堵高牆,但是,我卻從來沒有問過牆外的世界是什麼樣的光景,只因我周圍總是充滿了美好的事物。因此,我的朝臣們都稱我為「快樂王子」;如果縱情享樂就可以稱為「快樂」的話,那麼,我當時的確很快樂。我就這樣過了一生。死後,他們把我放在這麼高的地方,我也因此得以看盡這城裡一切的醜惡與悲淒。我的心雖然是鉛作成的,但我仍忍不住要悲傷落淚。

〈快樂王子〉的尾聲,那位代替快樂王子雕像執行濟貧任務的小燕子死去時,快樂王子鉛做的心都碎了;快樂王子也因為不再金碧輝煌,而被當成廢物報銷,他的心連同小燕子的屍體都被丟棄到垃圾堆裡。這個時候,上帝請天使幫祂把「城裡最珍貴的兩樣東西找來,」吩咐道:「這隻小燕子,將在我天堂的花園裡為眾人歡唱;這位快樂王子,則將在我以黃金打造的城市中頌讚於我。」

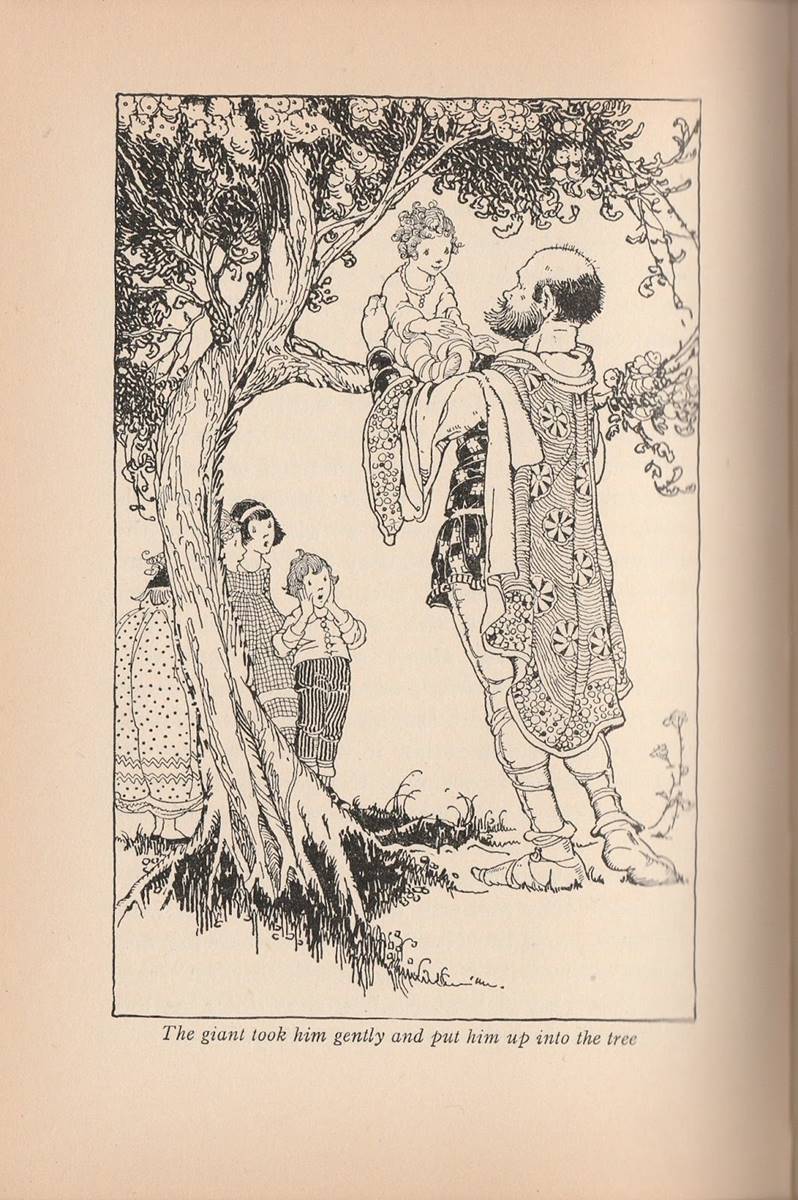

在〈自私的巨人〉故事裡,同樣也有曾經受困於花園高牆內的悟道者。巨人因為討厭孩童到自己的花園裡嬉戲,於是築起一道高牆,還立了告示板,上面寫著:「闖入者必被起訴」。失去孩童歡笑聲的花園,徹底被春天遺忘了,當春天來臨的時候,卻依然覆蓋著雪霜。直到有一天,孩童偷偷溜進了花園,帶來了溫暖與春意,隨之巨人受到一位瘦弱孩子的感召,將他放上花園裡最後一個冬天角落的樹梢,讓最後一點雪霜與歧見消融,並且拆掉了圍牆。故事尾聲,他才知道那名瘦弱的孩子是上帝之子,祂對巨人說:「你曾經讓我在你的花園裡玩,今天,就和我一起到我的花園去吧,那兒就是天堂。」

如果讀了王爾德後來寫就的一篇散文〈社會制度下人的靈魂〉(The Soul of Man of Socialism),你便會明白在他故事裡提到的花園,大多數反映的正是他心中消弭階級鴻溝的理想國縮影。

●

身為維多利亞時代的文壇明星之一,王爾德假使活在當代,想必是網紅界的當紅炸子雞──玩世不恭的他講究治裝,遊走於英美法社交圈,抨擊時勢、譏諷權貴,用字機鋒處處,堪稱史詩級脫口秀金句王,圍繞著他的奇聞軼事從不嫌少。

以二十一世紀的標準來看,王爾德的時尚品味對早已習慣重口味的現代人來說算不上引人側目,滔滔口才在網紅圈亦不足為奇,至於文人的八卦如今自然是乏人問津,放在當今真人實境秀中肯定顯得蒼白無趣,收視率保證慘烈。然而此人之奇,實在不是幾支短影片可以道盡,歷史證明王爾德的故事廣受歡迎的不僅是個人魅力。

當代人經常把在網路平台上攤開私生活衝流量的表演者比喻成電影裡的楚門,當人人都活得像觀察箱裡的活廣告那般過度展示自己,韓國哲學家韓炳哲將這種現象稱之為「透明社會」。在透明社會裡,人的價值取決於「展示價值」,如同有十九世紀權勢者決定了溫室裡應該種什麼樣的奇花異草。

對維多利亞時代來說,王爾德的言行舉止都太前衛,當輿論擁抱他的時候他飛上了枝頭,當輿論要殺死他的時候,他也真的窮途末路,客死異鄉。在某種程度上,「水晶宮」打開了潘朵拉的盒子,王爾德只是提早體驗了楚門的世界,也不過是透明社會中被放在玻璃罩裡當成奇花異草賞玩的特有種。我讀他最後在獄中寫就的《深淵書簡》,經常想到〈夜鶯與玫瑰〉故事裡捨身殉道的夜鶯,夜鶯對那沒血沒淚的人類大聲呼喊:

快樂起來吧!你會得到你的紅玫瑰的。我會在午夜時分用歌聲培育它,而且用我心臟裡的血液澆灌它。我不要你任何的回報,只希望你做一位真心的有情人,因為愛情比哲學更具智慧,比權勢更具力量。

而在王爾德的短篇故事裡,真心的人──比如〈一個忠實的朋友〉裡的老實園丁漢斯、〈夜鶯與玫瑰〉裡的夜鶯、《格雷的畫像》裡玫瑰般的女伶等等,往往最先犧牲。王爾德不懂這個道理嗎?我覺得他懂,但他還是面朝荊棘獻上了自己的胸膛。