剁剁的刀切聲,飛舞著母親忙碌的身影,一首繁複的廚房交響樂,如往常般拉開吃潤餅的序曲。五顏六色的菜盤,一盤又一盤,像春天的花朵,盛開在我家的餐桌上。大家隨意的捲,自在的吃。從日正當中到夜幕低垂,邊吃邊聊,愜意的時光輕輕越過萬重山,潤餅在我家就像春光……

站在市場裡拭潤餅皮老人的攤位前, 我好想將老人拭的餅皮帶回家喔!好想在那還留有老人手掌餘溫的餅皮上,鋪一層薄薄的土豆(花生)糖粉,然後讓高麗菜、胡蘿蔔、芹菜、筍子、小黃瓜、豆芽菜等春天收成的各色青蔬,一絲絲一層層的疊落其上,而興致一來還可讓諸如嫩煎豆腐、蛋皮、香菇、皇帝豆、叉燒肉、雞肉、香腸、甚至烏魚子等各種不同的海、陸美味飛舞其間,最後,再次細細的輕撒花生糖粉,並以一小撮青蒜或芫荽(香菜)的跳躍之姿,完美的將這個潤餅扎扎實實的捲起來。

老人拭潤餅皮爐火純青了 青春卻逝去了

清明節,吃潤餅(臺語發音j u n p i n n a),是我家長久以來的習慣,早年住彰化時,一直恪遵不移,且在我們吃之前,必須先請祖先享用。後來舉家遷來北部,由於路遙不便,它不再被帶到祖父母的墓前,吃潤餅單純成了清明節家族聚會的活動,因而也有可能因為家人返回中部掃墓而被延後或提前,有時還會因留守北部的人太少了、或者大家的時間無法配合而被迫放棄。今年就是如此。

留守臺北、負責在家祭祖的我,一早上市場,忍不住就朝老人的潤餅皮攤子走去。前年冬至,老人大病一場,當時我還憂心的祈禱著,希望他早日康復,來年我家清明節的潤餅味道才不會走樣。之後,看到人龍還是長長的,看到老人依舊站在爐火前,揮汗拭著潤餅皮,我的心才安下來。

兒時,在彰化的清明節,父親或者祖父得大清早就去排隊買潤餅皮,後來祖父去世,換我們孩子上陣輪流接替父親去排隊,記得那時指名要買的是一家肉包店—「肉包李」拭的潤餅皮。北上後,由於北部人大多在尾牙或冬至前後吃潤餅,清明時吃潤餅的並不多,要找一家可以在清明時節讓我們依靠的拭潤餅皮攤子,還費去不少的功夫與歲月,還好,最後總算遇到了老人。

清明節排隊買潤餅皮是件苦差事, 常一站就是數小時, 而且為了趕上家裡中午的祭祖,往往清晨六點多就得出門,年輕時聽到母親叫人去買潤餅皮,總想逃之夭夭。沒想到,此刻不用加入排隊人龍,竟無一絲慶幸感。老人的手藝習自近六十年前臺北迪化街永樂市場的師傅,如今爐火純青了,青春卻逝去了,佝僂的身子換來一種沉穩堅定的手勢。是的,只有出自這手勢的餅皮可以將我家的「潤餅捲」(捲,臺語發音kauh)包裹起來,一口咬下,柔中帶勁的餅皮拉開了花生糖粉奏出的甜甜土香,慢慢的,又脆又多汁,或鬆軟或緊實,有澎湃有低吟,春天的曲調就這樣在脣齒間彈開來了。

異鄉的市場就是難覓滸苔

如同老人的潤餅皮,我家的「潤餅捲」也不是生來就如此豐盛,而是歷經時間的漫長調味才成的,記得住彰化時,滿滿一桌潤餅的菜料,除了蛋皮、豆腐和水煮三層豬肉外,盡是一盤又一盤的青蔬,葷食真是少得可憐。舉家北遷後,逐漸的在三層肉絲外,添加了叉燒肉。而不知從何時起,雞肉、香菇、香腸都來了。

二、三年前,報端出現美食達人為潤餅尋根,從臺南、臺北一路追尋到大陸的泉州和廈門,啊!原來潤餅有這麼多的樣貌,這也喚起了我童年隨出身自臺南的祖父返鄉時吃過的潤餅記憶,於是便將臺南人慣用的蝦仁、皇帝豆和烏魚子也包入我家潤餅中,末了一時興起,還將新鮮的小黃瓜切絲,以生菜的面貌直接端上捲潤餅的桌上。

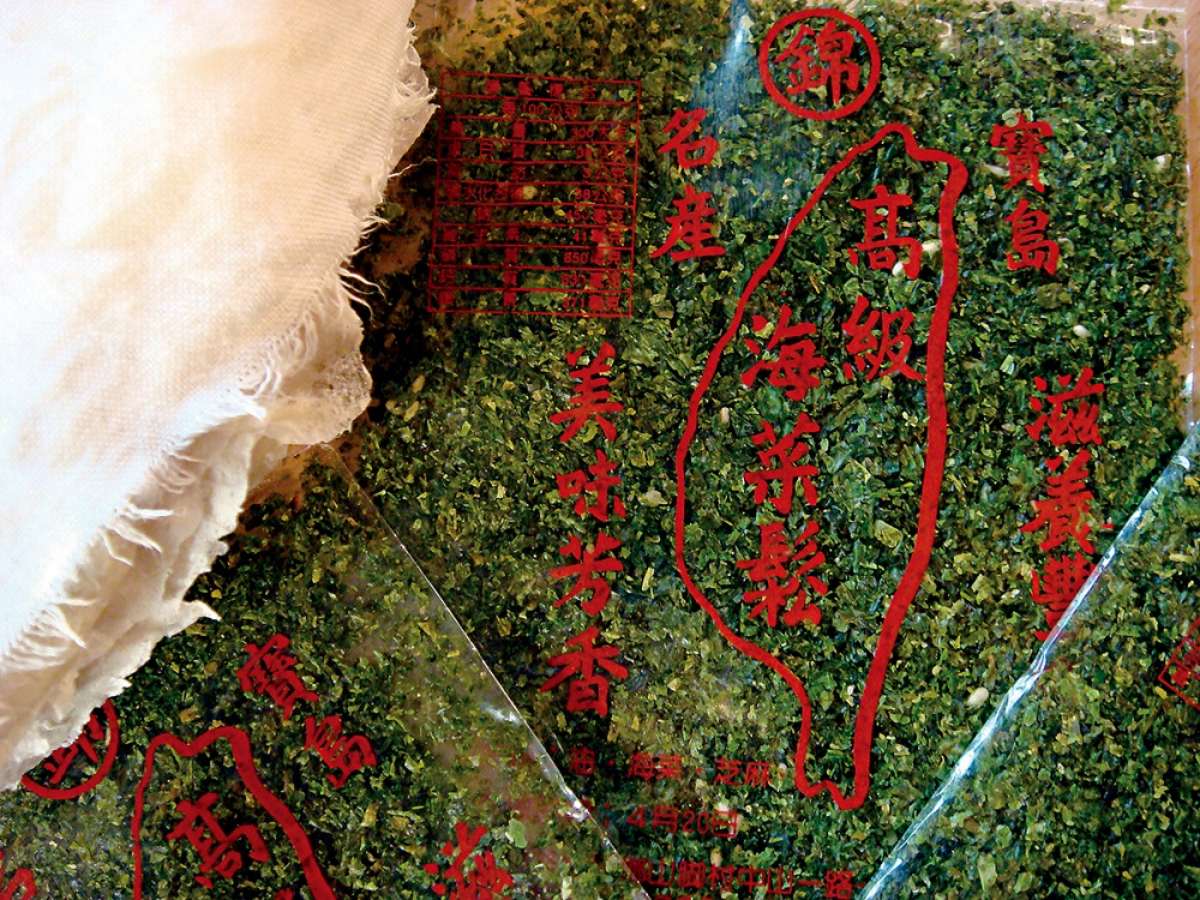

不過,回頭一看,彰化時期特有的香酥滸苔(海藻的一種),卻從這光陰的菜盤中消失了。北上初期,曾以為沒了這一味,潤餅就不成潤餅。記憶中,滸苔從市場買回來,要先清除細砂,再入鍋用少許的油煸香,是的,就是那種焦香的海味和著花生的土香,讓各色春蔬、蛋和豆腐在沙沙的糖粉中,歷經少許三層肉油脂的滋潤後,跳躍出一種清新的滋味,那是一種簡樸年代的味道,簡樸中帶著濃濃的鄉愁。

誰知異鄉的市場就是難覓滸苔。滸苔雖然不見了,但清明節到了,還是要吃潤餅。十幾年過去,我家的潤餅從彰化時代的簡樸版發展到今日的極致版。仔細的回味,每種菜料的捲入或消失,不僅包容了我家從中部搬遷到北部後的每個生活變化,可能也反映了臺灣社會在不同階段對某種口味的追尋或地域口味限制的突破……

各種食材要在刀功下 展現纖細的肌理

沒有包潤餅的清明節,廚房實在冷清!簡單準備了幾種菜餚祭祖後,廚房瞬間回歸寂靜。記得吃潤餅的清明節,不管在彰化或板橋,當我大清早出門排隊買潤餅皮時,母親就開始在廚房動了起來。無論食材如何變化,口味再怎麼突破,那些從彰化時代傳承而來的廚房功夫在母親心中總是不變的。嫩豆腐要切成長長細細的條狀,煎成金黃,再淋上醬油煮至收乾;蛋汁則煎成一張又一張薄如紙般的蛋皮,再切成如春雨般的細絲;各色的春蔬也要刀刀成絲,一道道分別料理;新加入的各種食材更要在刀功下,展現它們纖細的肌理。

剁剁的刀切聲,飛舞著母親忙碌的身影,一首繁複的廚房交響樂,如往常般拉開吃潤餅的序曲。五顏六色的菜盤,一盤又一盤,像春天的花朵,盛開在我家的餐桌上。大家隨意的捲,自在的吃。從日正當中到夜幕低垂,邊吃邊聊,愜意的時光輕輕越過萬重山,潤餅在我家就像春光……

啊!好想就此把春光留住!誰知就在這般陶醉於潤餅帶來的春天賞味時,我想起老人手藝有後繼無人之憂,而母親也說過,老人如不拭潤餅皮,我們也不要再包潤餅的話語。是啊!我忘了清明廚房裡那首繁複的交響曲也暗彈著歲月不饒人的曲調。清明的廚房既講求做工精細,又要與時間競賽,才趕得及中午祭祖前端出一桌宛如春光的潤餅菜料,於是縱有俐落手腳,若無體力支撐也難為之。而母親今年已七十好幾了!

嗯,春光苦短!我得趕快學會演奏母親的這首清明廚房交響樂。那時我才能心安地招呼親朋好友來享受春光的愜意……

▲圖說:以前彰化潤餅菜料一定少不了滸苔與花生糖粉,滸苔是綠藻的一種,清明節正逢盛產期,但現在由於臺灣海域遭汙染,滸苔少見了,清明節在彰化買到的海菜酥,不知是否還是滸苔製成?

母親的手路

準備潤餅菜料

雖然我家潤餅的菜料隨著時間的推移有過不同的變化,不過,無論如何的變,有些菜色的處理手法在母親心中永遠不會改變。高麗菜切細條,芹菜切小段、筍子

和紅蘿蔔切絲後,分別用蔥末乾炒,當然也少不了清炒的豆芽菜。除了這些青蔬外,還有數十年如一日的嫩煎豆腐條與蛋皮絲。

●煎蛋皮:大約七、八顆蛋可以煎出二十張左右的蛋皮。鍋裡抹上少許的油,熱後轉小火,舀入蛋汁,迅速提鍋轉成薄紙狀,蛋皮成形後翻面,烤一下即可用鏟子對折再對折後起鍋,動作要敏捷以免焦掉。蛋皮涼後才切絲。

●煎豆腐:鍋裡的油熱後,轉小火。一手握豆腐,一手持刀,輕輕將手掌中的豆腐切成細條狀後緩緩的下鍋,待貼鍋的一面呈金黃色後才可翻面,小心不要燒焦或弄碎,一次別下太多豆腐,分批慢慢煎,最後再全部入鍋,加入少許的醬油與糖,潤色與添加風味即可。

●炒青菜:除紅蘿蔔與筍絲有時會一起炒,其他青蔬大多單樣自炒,且為盡量保留食材的清脆口感,每樣都不會久煮。(這是中、南部潤餅的典型作法,明顯有別於北部的「混煮」。)

●疊潤餅皮:潤餅皮買回家,要先一張張撕開,每一張對折再對折後排放在盤中,覆上溼的棉布。這樣可避免用時因餅皮黏在一起而撕破,也可減少放置過久而風乾的風險。

(轉載節錄自《島嶼的餐桌:36種臺灣滋味的追尋(15周年初味如新版)》,小標為本刊編輯所加。)

書名:《島嶼的餐桌:36種臺灣滋味的追尋(15周年初味如新版)》

作者:陳淑華

出版:遠流

出版日期:2025/05