我總是覺得這些樹長在這裡好幾百年,就算有一天我離開人世了,他們還會在原地枝葉繁茂的;但原來,並不是每一棵樹、每一座山,都會安然無恙地存在,等我將來有時間回去看望。

我就這樣跟著臺灣雲杉在春去秋來之中,逐步構建自己的論文,問想要知道的問題,並設法找出解答。塔塔加鞍部的臺灣雲杉們,教會我的第一課,是如何成為一個野外工作者,如何順應月復一月的時序去設計和研究林木的生理生態。當研究生的時候並不明白,能夠像這樣長期重複地採樣和觀察,對一個生態研究者來說是何等幸運的事情。我可以透過同一地點不同時序的觀察,慢慢累積自己對於植物物候的概念,從其中的異同之處挖掘更多的研究課題。

完成碩論之後,攀樹本身已經不再是我做研究的唯一誘因,我開始把目光放在「臺灣雲杉」身上,渴望知道更多關於他們的事情,想知道在四季變換之時,臺灣雲杉都在做些什麼。

芽點剛發育時,就決定要在哪裡長花、長葉子

而肉眼能觀察到的有限,有時必須要借助其他技術,例如組織切片,瞭解細胞分化生長的細節。如前所述,在六、七月新葉完全展開發育之後,其實就能隱隱看出新生的芽點;由於有芽鞘保護,從外觀無法辨別長好的芽苞會發育成葉子、雌毬果、還是雄毬花,但如果透過顯微鏡觀察的組織切片法,就能發現這些芽點早在九月時就會出現始原分化(initial cells differentiation),決定了它們之後會成為生殖芽或是營養芽。也就是說,在這些芽點剛發育的時候,臺灣雲杉就決定了要在哪裡長花、在哪裡長葉子。

而在十一月至隔年二月之間,從養分的流動來看,臺灣雲杉整體處於休眠期,同時芽點也沒有什麼生長分化;但從三月開始,隨著氣溫回暖,生長季開始,芽點就會迅速發育。組織切片的結果符合早前我們對於物候的觀察,一般來說,雄毬花會較雌毬花早半個月至一個月成熟,最早在四月就會有成熟的花粉飛散;雌毬花則能在四月觀察到發育成熟的胚珠,並且在五月初外翻珠鱗開始受粉。受粉成功後毬花立刻閉合,持續發育種子,直到十月種子成熟、毬果木質化之後,就會打開讓種子飛散。

樹木每天需消耗大量水分 完成日常生理活動

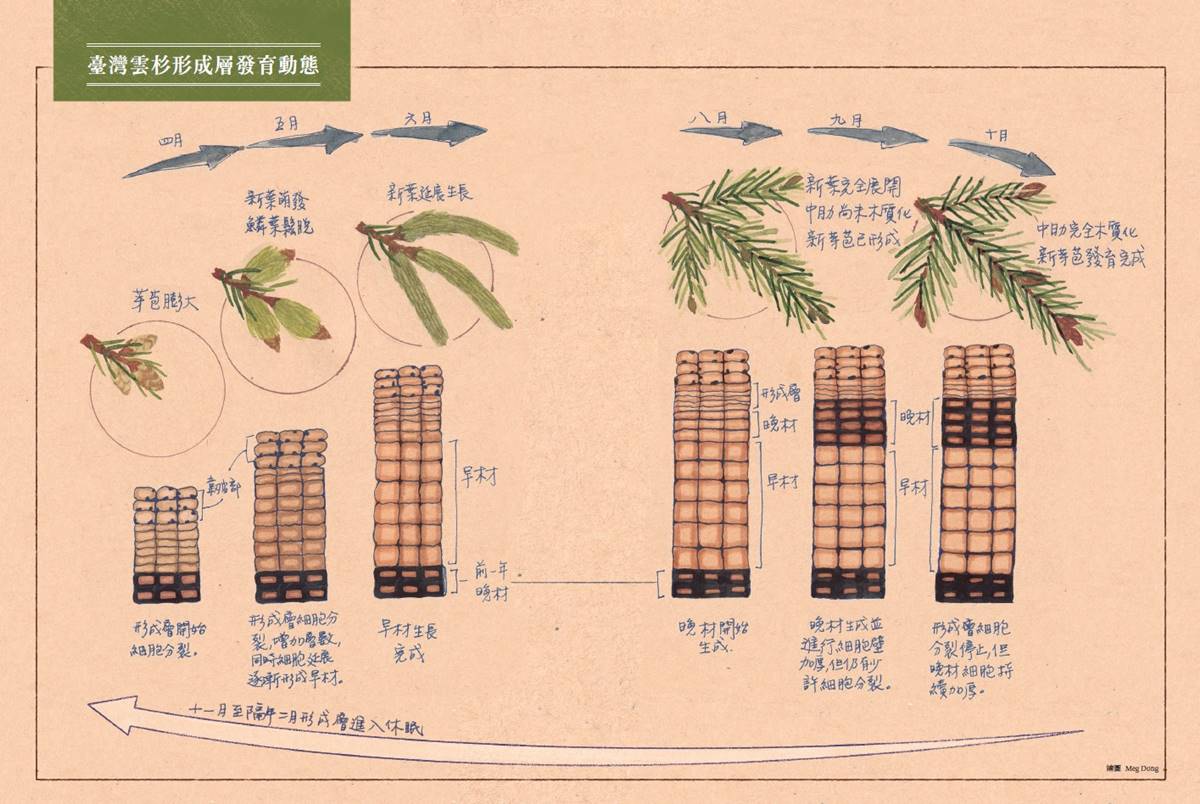

而在生殖芽(花芽)和營養芽(葉芽)發育的同時,樹身部分也沒有閒著,同時會開始樹體的生長。樹木的生長可以分成橫向生長(加粗)與縱向生長(長高),針葉樹種普遍具有頂芽優勢,臺灣雲杉也不例外,生長季開始後,主幹最上方的葉芽就會向上生長,和周圍的樹木競爭陽光;而根據顯微切片觀察結果,樹體部分的形成層會在四月初開始進行細胞分裂,而到了六月分的時候早材生長完成,但細胞會持續延展到八月;晚材則在七月底八月初開始形成,會持續生長到九月,但到了十月就沒有明顯細胞層數的增加,標示著生長季的結束。雖然不會再進行細胞分裂,已經生成的細胞仍然會持續加厚其細胞壁,在冬季的休眠期來臨之前完成本年度的生長工作。這些加厚的細胞壁,會成為樹體未來強而有力的支撐。

雖然說樹木可以透過光合作用固定大氣中的碳,以製造各種葉芽、花芽還有木材生長所需要的材料,但是除了那些重要的營養元素之外,如果沒有足夠的水分,也沒有辦法完成日常的生理活動。樹木每天需要消耗大量的水分,以塔塔加鞍部的臺灣雲杉老熟林來說,夏季每日平均水分消耗量為七.八六至十二.三四公斤,冬季則為四.七至七.二六公斤(這些數據也表示臺灣雲杉在冬天並沒有徹底休眠)。而在生長季時水分是影響形成層活動的最主要因子,因為初級生長(primary growth)跟次級生長(secondary growth)都需要充足的水分才能正常進行。水分不足時,許多營養芽會持續休眠不抽長,同時植物會藉由增加礦物質含量來提高體內溶質濃度,以利於吸收水分。

野外實驗充滿戲劇性的意外和挑戰

為了瞭解這些臺灣雲杉老樹的水分傳導,我們在樹上架設許多樹液流(sap flow)的探針。雖然那時我已經在這些樹上採了兩年樣本,非常熟悉攀樹技巧和這些臺灣雲杉,但是帶著一堆探針、工具,還有電線在樹上架設還是需要預先規劃流程細節。

三、四十公尺長的電線,連接好插入樹體的探針後,分別從樹冠的上、中、下層以及不同方位拖曳至地面,必須一層層仔細收束好、固定好,以免打結纏繞,或是未來雨打風吹時把探針扯下來。同時還要跟地面負責連接資料紀錄器(datalogger)的研究生溝通好,確認探針的高度、方位,測試有沒有正常運作。還好前幾年的樹冠層研究已經讓研究室成員建立了工作默契,能攀樹的兩兩一組在樹上合作,一邊牽線一邊和地面溝通;不能攀樹的也是兩兩一組在地面架設胸高處的探針,或是處理太陽能板、電池、電線等問題。理論上,探針架設完成之後,只需要定期去樹下的紀錄器下載資料、更換電池就好;但實際上野外工作沒那麼單純,幾乎每一次收資料都還是需要爬上樹更換出問題的探針,或是處理各種電路問題。甚至有一次因為雷擊,整組探針被雷劈後高壓電直接順著電線向下炸掉資料紀錄器,導致要更換電路板、重新設定的悲劇。野外實驗就是這樣充滿意外和挑戰——當然對於做實驗的研究生來說,並不想要這種戲劇性!

葉子從空氣中取得水分

整體來說,春夏兩季的樹液流流速的日波動幅度較冬季大,但是極端數值比較少,表示在生長季的時候臺灣雲杉內的樹液流動較為劇烈,但卻是穩定規律的變動。雖然不一定會在當日達到供需平衡,但基本上水分會在上午消耗並且在下午補充。這有可能與塔塔加的氣候條件相關。

地處雲霧帶的塔塔加鞍部,通常下午之後會起霧,對臺灣雲杉來說並沒有很充足的日照。長期演化下來,可能造成臺灣雲杉習慣在早上認真工作,盡可能在陽光充足的時候進行光合作用以及其他生理活動,然後在下午起霧時關閉氣孔開始補充蒸散作用失去的水分。不過我們當時並沒有同時進行光合作用的效率測量。雖然不同地點不同物種不能這樣直接拿來比較,但後來我們在棲蘭山的光合作用實驗也顯示,同樣處於下午容易起霧下雨的地區,臺灣扁柏過了中午之後基本上就關閉氣孔不進行光反應了(碳反應倒還能測量到),就算用儀器強制照光也沒有用。生長於雲霧帶的這些臺灣扁柏、臺灣雲杉,雖然受到日照的限制,不能像他們在其他國家的親戚一樣可以享受全日照的生長季,但能受益於空氣中豐沛的水氣。因為水分除了從根部吸收之外,也可以由葉子從空氣中取得。尤其是土壤水分不足的時候,樹木若能直接由葉子吸收空氣中的水分,就能維持其生理機能並減少缺水對植物體的傷害。

因颱風而崩塌的森林

從事野外工作就跟這些樹木一樣,受到天氣的影響極深,但幾乎沒有辦法逃避。在樹上曬太陽看風景當然非常舒適,但下雨的時候,即使穿著雨衣,即使樹冠層截掉了大量的降水,那些從主幹枝條汩汩下流的雨水也會順著領口和袖口浸溼衣物,握著冰冷的高枝剪一直發抖還是要採取樣本,也會覺得很崩潰。但一般的下雨天也不能成為不採樣的理由,時候到了就得要出發,錯過了這個月也沒有時光機能回到過去採樣。不過,發布颱風警報的時候,就必須考慮延期了。

只要生長在臺灣的樹木,都必然要面對颱風的議題。臺灣平均每年會有三至五個颱風登陸,每個特性不太一樣,有些是強風肆虐,有些會帶來高強度降水,單純路過的颱風也會造成森林的擾動(disturbance)。而來自颱風的頻繁擾動也是臺灣的針葉樹高度受限的因子之一,因此如果想要找到六、七十公尺的高樹,要在背風面或是山谷避風處才較有可能。而在塔塔加鞍部能形成這一片臺灣雲杉純林,也是因為地理位置良好。但地理位置再好,也只能擋得住風勢,面對七十二小時內狂下二七四八毫米雨量的極端颱風,也難免受到影響。

二○○九年莫拉克颱風挾帶超大豪雨重創中南部,各大集水區都發生大量土石流,甚至波及山區鄉鎮。當時,我看著各種怵目驚心的新聞報導,尤其是熟悉的和社與神木村,相關的每一個畫面都是曾經每個月要路過的地方。但我人在遙遠而安全的臺北,沒有身歷險境,自然沒有真的多麼驚嚇。風災過後三個月,當我實際回到樣區協助調查的時候,卻發現原有的森林蕩然無存。當我站在原本的樣區之上,光禿荒蕪的地表,鋪滿了碎石和泥土,甚至都無法安穩踩在地面上,隨便動一下都能崩落一片土石。那一片一百多年的臺灣雲杉次生林,細瘦密集,就這樣整片流失在強降雨引發的土石流裡。那一瞬間非常恍惚,明明八個月前才開開心心結束採集,想著畢業以後回來重聚,卻因一場颱風過境,就什麼都沒有剩下。

我惶恐地走向另一個樹齡三百多年的老熟林樣區,看著熟悉的樹皮,固定在地面的引繩結實筆直地指向我曾經留戀的樹梢,忽然明白能這樣一次又一次探訪這些大樹,需要怎樣的機緣巧合。我總是覺得這些樹長在這裡好幾百年,就算有一天我離開人世了,他們還會在原地枝葉繁茂的;但原來,並不是每一棵樹、每一座山,都會安然無恙地存在,等我將來有時間回去看望。塔塔加鞍部的臺灣雲杉們教會我的第二課,是每一次離開,都要好好告別。(本文摘錄自《旅行在樹梢-七棵樹的故事,與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》,文中小標為本刊編輯所加。)

{說說書}在樹冠層展開的旅程

對我來說,爬樹是一個和樹溝通的過程。尤其是當我先鋒攀登(lead climb)的時候,上攀的過程裡在不同的枝條之間轉換,在轉換的過程裡去觀察這棵樹的形態和生態,瞭解他的「個性」,以及他的生命歷程。當我懂的層面愈多,能看出的故事就愈多。

每一棵樹對我來說都是不一樣的個體,有著不同的氣質。最早的時候,我是爬上樹看周圍的風景,後來才漸漸明白,樹本身就是一個「風景」。──藍永翔