{不只是臺菜}專欄

然而不管是米粉製或麵粉製,糖才是主導一切味道的主角,糖的用量與糕粿餅的流行成正比,糕粿餅賣得愈好,種類愈繁多,就代表糖的產量愈高,伴隨著製糖工藝愈見精緻,台灣糕餅更是逆輸出到日本參加菓子比賽,屢獲佳績。

~謹以此文,獻給先師程玉鳳、程玉凰。

二二八相關史料裡,最啟人疑竇的莫過於「二二八事件處理委員會」諸項處理條款中的最後一條:「送與中央食糖十五萬噸要求中央,依時估價,撥歸臺灣省」的要求。前面羅列那麼多維護本土人士參政權益與捍衛言論自由的政治訴求,忽然天外飛來這筆「敵糖」,不僅觸動了程教授們身為台糖子弟的敏感神經,也意外梳理出一條關於台灣糖的歷史懸案。

這批「敵糖」的來龍去脈,牽動了台灣四百年來,關於甜的歷史。

精緻甜食出現的時代,都必然是盛世

1658年,在荷蘭東印度公司的獎勵耕作與經營之下,台灣已經能生產170萬斤的砂糖,其中更有60萬斤輸出至日本。到了日治時代,各家製糖株式會社引進當時最新的製糖技術,除了產量大幅增加,糖蜜還可以做成酒精等副產品,台灣的製糖事業儼然成為足以撼動全國經濟市場的重要產業,所以當稻米跟蔗糖爭搶耕作土地,發生「米糖相剋」的事件時,日本政府跟製糖業者都想盡辦法疏導,讓農民不要跟風搶種,一方面避免糧食短缺,另一方面也要保證製糖業有甘蔗可用。

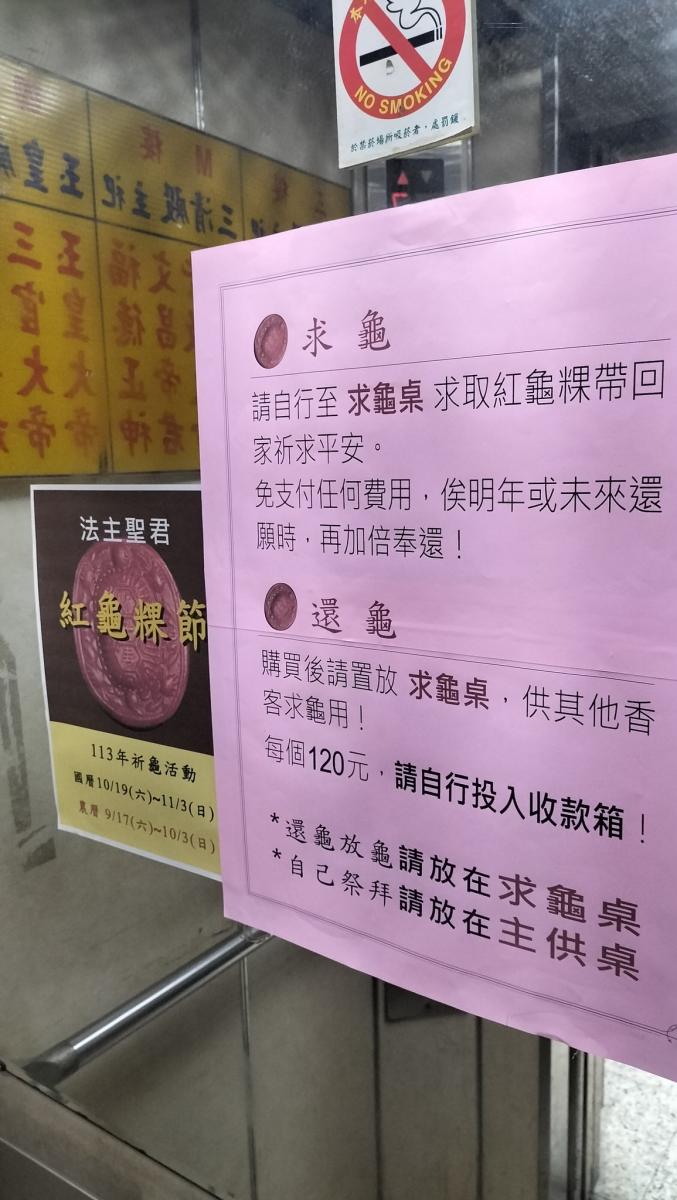

糖的消費量足以反映經濟起伏與國家興衰,絕非虛言,精緻甜食出現的時代,都必然是盛世,時至今日,台灣各地的百年餅舖就是最好的證明。士林的郭元益創立於1867年;鹿港的玉珍齋1877年開業;基隆的李鵠餅店始自1882年;「舊永瑞珍」創業於1917年,初代店開在普濟街,躲過空襲才在永福路現址重起爐灶。這些百年餅舖都開在漳州人或泉州人的重要聚落,而且緊鄰廟宇,因為台灣糕餅離不開民俗與祭祀,除了《嘉義管內采訪冊》記載:「中秋節,人民有備辦牲醴、肉餅,敬奉諸神佛」的習俗,婚禮要訂大餅,神明壽誕佳期也會以大餅、紅龜、紅圓、紅牽、各種米麵製的糕粿為供品,先前的文章糕與粿已略有提及。有些地區流行元宵乞龜,大稻埕法主公廟的乞龜則是在農曆九月廿三;台南的三月十九則會壓製名為九豬十六羊的糕點,以祭拜太陽星君的名義來遙念明朝帝王;而中元普渡的摩訶、必桃也全都是麵粉製品。

台灣菓子遠赴日本內地大放異彩

北京面臨盛極轉衰的危機,內有太平天國與飢荒,外有列強環伺,屢屢簽下的不平等條約竟意外成為台灣接觸世界的機會,安平、淡水、基隆、高雄陸續開港,不僅締造台灣茶葉的黃金時代,麵粉也透過通商進口之便,提昇餅家製作漢餅、麵龜等節慶食物的條件。然而不管是米粉製或麵粉製,糖才是主導一切味道的主角,糖的用量與糕粿餅的流行成正比,糕粿餅賣得愈好,種類愈繁多,就代表糖的產量愈高,伴隨著製糖工藝愈見精緻,台灣糕餅更是逆輸出到日本參加菓子比賽,屢獲佳績。1907年10月出版的《臺關》雜誌裡,刊了一篇由布袋鎮長、詩人蔡如生所寫的〈臺灣菓子〉,文內詳細介紹了將近五十種不同的糕餅甜點,包括肉餅、大餅、麵龜、麻粩、鳳片糕、各色糕仔等等,以「臺灣菓子」為名,顯然是有意與日本傳入的和菓子做出區隔,而始自1911年舉辦至今的全國菓子大博覧會(原名帝国菓子飴大品評会),台灣菓子更是遠赴日本內地大放異彩,成為政商名流來台必買的伴手禮。

另一方面,冰店、喫茶店,以及咖啡館的流行,也帶動了砂糖的銷量,和菓子之外,西式的餅乾蛋糕開始也出現在市面上,占著盛產砂糖的地利之便,台灣的甜食發展得非常快速,民眾的接受度也很高,直到二戰期間,日本政府才下令限制砂糖供給,針對家庭、旅館、飲食店、餐廳、糕餅業等,勸導節約並減少配給,或限制販售,甚至還建議廢止製造需要大量砂糖的糕餅,或改用未精緻的粗糖、赤糖。由此也可以證明,白細的砂糖對現代人來說是隨手可及的調味品,但也是這個不存在於開門七件事「柴米油鹽醬醋茶」的砂糖,其實曾經是相當昂貴且牽動國家生計命脈的重要物資。

來不及運走的15萬噸「敵糖」被賣到上海

所以當國民政府接收日本留下來的建築與物資時,那批來不及運走的15萬噸「敵糖」被賣到上海,所得金額全數進入中央國庫,用以抑制法幣的通貨膨脹,卻造成島內流通的舊台幣貶值,地方物價急速高揚,台糖公司的虧損難以估計,這批糖也就因此成為撕裂中央與地方關係,二二八查緝私菸事件之外的另一條導火線。

現代甜食的多元多樣,已經到了讓人無從選擇的地步,雖然有「500甜」幫大家選出前幾甜,但那些排在前段班的幾乎清一色都是西式甜食,對我一個吃糕餅粿長大的人來說,那些甜都不是我的甜,也都不能算是台灣甜,我們更需要像蔡如生一樣,續寫甜的歷史,不卑不亢地在和菓子與西式點心(或稱為洋菓子)的面前,重新排定我們的「台灣菓子」清單。

延伸閱讀:

《臺灣甜:那些滋潤心靈的傳統節日糕點》

《台糖沈鎮南案研究》