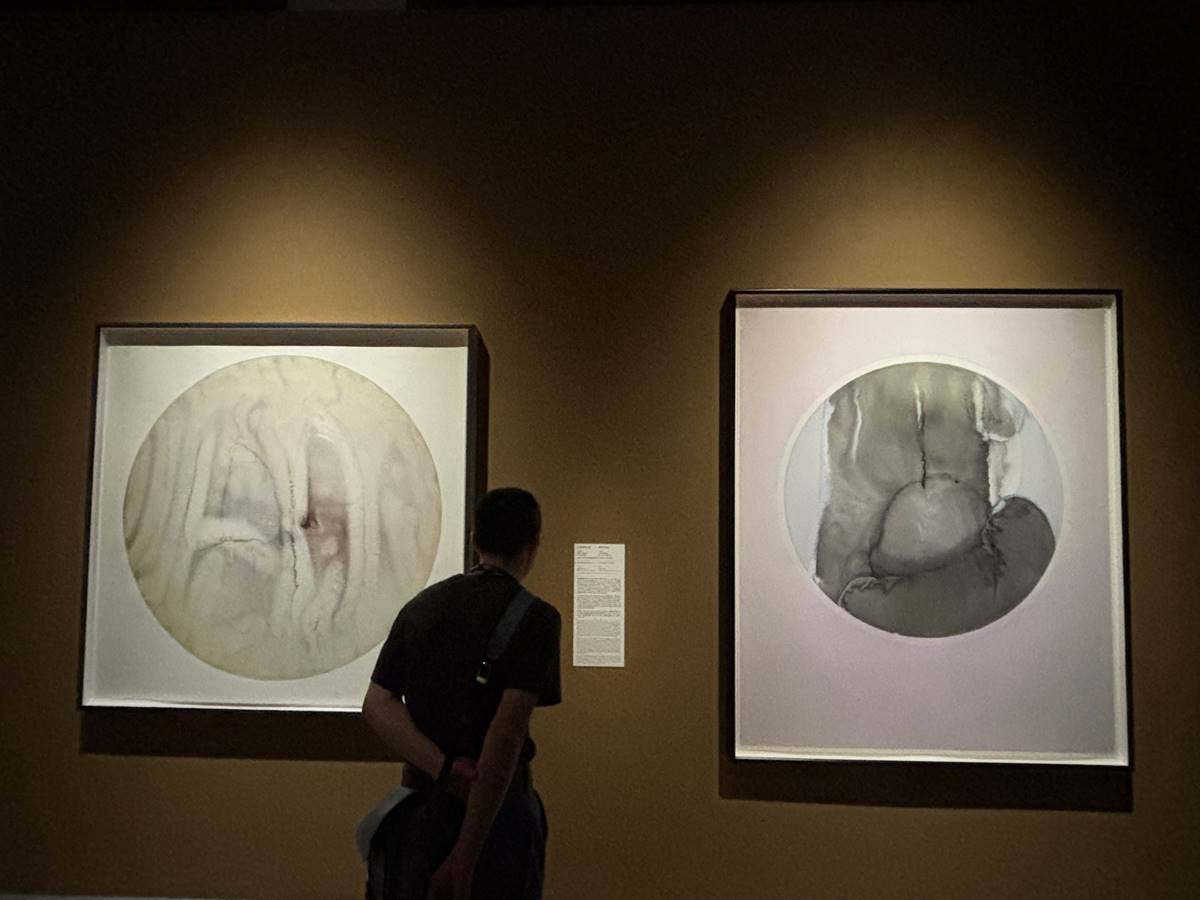

這兩幅水彩畫以圓形構圖捕捉冰川之變,顏料與冰塊融解後自然暈染紙面,如同冰河在流動、在消逝,無聲卻強烈地述說著地球的改變。

今年夏天,台北同時出現兩場扣人心弦的展覽,一是以光為名、橫跨兩百年藝術歷史的《威廉・透納特展:崇高的迴響》,一是當代藝術家奧拉佛・埃利亞松(Olafur Eliasson)於北美館舉辦的《你的好奇旅程》。兩場展覽從自然出發,卻彷彿彼此呼應:一端是十九世紀畫家筆下壯麗崇高的風暴雪崩,另一端則是冰山、氣流、水霧與地球資源的當代表達。風景不再只是觀看的對象,它正回頭凝視我們。

從沒有人像透納這樣畫出飛翔的石頭

在中正紀念堂展出的透納特展中,〈格宋的山崩〉描繪的是1810年阿爾卑斯山區的雪崩景象。雪與岩石從天傾瀉而下,山林被粉碎、吞沒。這幅畫被視為透納崇高風格代表之一,他運用大筆觸與明暗對比,強調情感與視覺衝擊。正如評論家魯斯金所說:「從沒有人像透納這樣畫出飛翔的石頭。」

值得一提的是,展覽也安排了兩件埃利亞松的作品,〈冰川地景第11號〉與〈融化中的明日〉,與透納對話。這兩幅水彩畫以圓形構圖捕捉冰川之變,顏料與冰塊融解後自然暈染紙面,如同冰河在流動、在消逝,無聲卻強烈地述說著地球的改變。

自然的反撲,在北美館的《你的好奇旅程》中延續。埃利亞松多年關注冰川與氣候變遷,本次展出包括〈冰河融化系列〉與〈冰河的最後七天〉。前者以層疊航照構成一面消逝中的冰川牆,後者則以水晶球與冰山模型並列,視覺對照出「冰變水」的過程與總體積守恆的概念。

如同一場持續進行的地景變動實驗

除了冰山與融化意象,展場中最具人氣的作品,莫過於〈立方結構的演化計畫〉:一公噸白色樂高積木由觀者任意拼砌。大人小孩一齊動手建構,場面如同一場持續進行的地景變動實驗。沒有固定的邊界、沒有既定的規則,有人細心延續前人的建築,有人推倒整段結構再重新開始。城市在共享與掠奪之間不斷變形,也在每一次搭建與拆除的聲響中,提醒我們:地球的資源與秩序並非永恆穩固。人們如何選擇、行動,正塑造著我們共同的未來。

這些展覽作品所指向的,不只是自然,而是我們自身。

今年夏天,我曾前往瑞士策馬特鄰近的馬特洪冰川區。站在山巒間,望向冰河,它看似靜止不動,卻從皺褶與裂縫間,洩露出流動的痕跡。那不只是風景,更是一場正在發生的變遷。我用鏡頭拍下那一刻的凝視,並在回到台北的展場中,看見這份凝視以不同形式被延續,從透納的筆觸,到埃利亞松的冰塊與光線,彷彿彼此呼應,也共同提醒:我們與風景的關係,正在改變。

藝術不只是美感的追求,也是一種對世界的感知與回應。像埃利亞松這樣的生態藝術家,正試圖用空間、材質與圖像,轉譯科學家對氣候危機的警示。這樣的藝術,也許正是我們理解地球狀態的另一種通道。

當風景開始逼問我們,我們準備好回應了嗎?