真正六畜當中的馬很少見人製作。最傳統的雞母狗仔,當數母雞帶小雞的「雞母生卵」(ke-bó-senn-nnˉg),那是一隻母雞蹲在圍滿雞蛋的雞窩裡生蛋的豐饒景象,母雞背上一定還要再放上一隻小雞,看起來童趣又可愛,雞雞滿堂。

曾在歐瑞雲《細說義.美人生》看到一張照片,上面有著五彩繽紛的手捏小動物,簡單樸實的模樣非常討人喜愛。後來才知道,這些糯米製的小動物叫做「雞母狗仔」,是澎湖冬至的時令必備美食。雞母狗仔通常會用臺語發音,讀作「ke-bó-káu-á」,意思是「母雞小狗」,寓意是六畜興旺,經常被簡稱為「雞母狗」。

對應成語「六畜興旺」的意義,澎湖市售的雞母狗仔一組真的都是六隻,除了小雞、小狗以外,通常還會有魚、兔、羊以及豬。出自《管子》的「六畜興旺」原文一整句是:「藏於不竭之府者,養桑麻育六畜也。」意思是「能儲藏在取之不盡的倉庫裡的,是種桑養麻、飼養六畜這些生產活動」。六畜,常指牛、馬、羊、豬、雞、狗。不知道是製作難度或者偏好,真正六畜當中的馬很少見人製作。最傳統的雞母狗仔,當數母雞帶小雞的「雞母生卵」(ke-bó-senn-nnˉg),那是一隻母雞蹲在圍滿雞蛋的雞窩裡生蛋的豐饒景象,母雞背上一定還要再放上一隻小雞,看起來童趣又可愛,雞雞滿堂。

製作雞母狗仔

事實上,雞母狗仔可以是任何動物。後來和澎湖作家洪莉棋家族一起做雞母狗仔的我,甚至捏出了一隻粉紅色的小熊貓。講究的澎湖雞母狗仔必須用粿粞來製作,粿粞需要石臼將米磨漿後裝入布袋,再壓重石過濾米漿的水分,去除水分固體才作為粿粞。粿粞可以用來做湯圓、年糕⋯⋯當然,還有雞母狗仔。

一般的粿粞都是使用糯米,但是單純使用糯米粿粞的雞母狗仔容易疲軟,難以塑型就沒辦法做得漂亮立體,頭腳身體都會垂頭喪氣。為了增加成品的美感與口感,通常會再加入在來米或蓬萊米製作。在來米富有黏性,蓬萊米充滿嚼勁,做出來的雞母狗仔好吃又好看,即便沒有餡料,總是能讓人感受到最樸實無華的美味。

雞母狗仔的發祥地

現在的臺灣,雞母狗仔幾乎只能在澎湖以及澎湖後裔聚集的區域發現,但是早在清代乾隆十三年(一七四八年),《彰化縣志》就有雞母狗仔的記載:「冬至節,家作米丸祀先。門戶器物,皆粘一丸,謂之餉耗。前一夕,小兒將米丸塑為犬豕等物,謂之添歲。即古所謂亞歲也。」從這個風俗記載,可見雞母狗仔的歷史源遠流長,在澎湖根深葉茂以後,逐漸成為澎湖最具代表性的冬至名片。

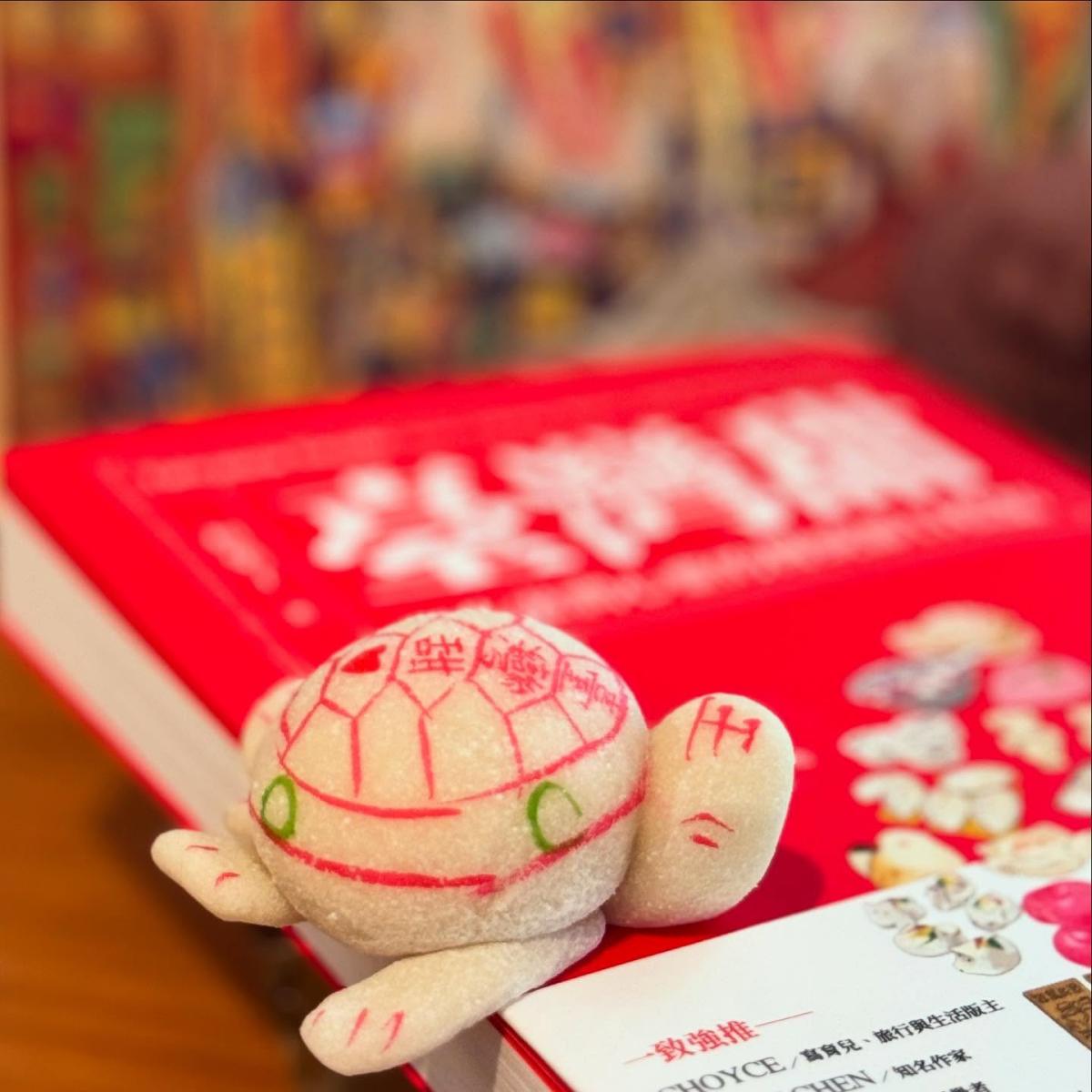

現在冬至的澎湖很容易買到雞母狗仔,有時間的澎湖人還是偏好自己動手做。他們會去購買粿粞作為原料,粿粞有白色也有粉紅色。西嶼與東嶼的雞母狗仔則會加入黑苔仔,帶著些許淺灰,非常特別。雞母狗仔最常見的無非雞、狗、牛、羊、豬、魚、鴨、兔,還有許多澎湖人會做貓咪和烏龜。或許是因為貓咪成為現代人最熟悉的寵物,烏龜則是澎湖人元宵不可缺少的乞龜原型,堪稱每一位澎湖人的幸運動物。

雞母狗仔的名稱由來

用以代稱所有這些小動物的「雞母狗仔」,舊時最具代表性的是「母雞下蛋」,我因此覺得「雞母狗仔」的正確用字,也不無可能是「雞母猴仔」(ke-bó-kâu-á)。「雞母猴仔」的意思是「雞母麵猴」,亦即「母雞麵疙瘩」。「麵猴」(mī-kâu)這個詞彙在臺灣幾乎已經式微,它指的是小型片狀塊狀的麵糰。「猴」這個字在臺語中帶有難看醜陋的戲稱,「麵猴」因此可以解釋為不漂亮的小型麵糰,諸如麵片、麵疙瘩、貓耳朵,都算是麵猴的一種。

臺語「猴」(kâu)與「狗」(káu)的發音非常類似,乍聽之下很難辨認究竟是哪一種唸法,特別是雞母狗仔真正有狗罕見猴的時候,似乎不太容易聯想到雞母猴仔的稱呼。如果單就發音而論,大部分人雞母狗仔的發音,其實更偏向雞母猴(ke-bó-kâu)和雞母猴仔(ke-bó-kâu-á)。

雞母狗仔食譜和造型

如今,澎湖依然常用麵猴的稱呼,甚至還有幾間專賣店,作法多半煮成鹹湯。雞母狗仔的作法天馬行空百無禁忌,想做什麼樣就做什麼樣、想加什麼料就加什麼料。最普遍的作法是直接蒸熟,給孩子作為零嘴或是玩具把玩欣賞,或者像湯圓煮作甜湯鹹湯。最受歡迎的甜湯應該是紅豆湯,花生湯與單純的甜湯也很常見;鹹湯則通常以紅蔥頭爆香再加入蝦米、香菇加水煮開。與中國的麵猴不同,澎湖雞母狗仔的鹹湯總會加入大量的茼蒿,又或者將雞母狗仔切片熱炒;當然,一定還要加上澎湖最引以為傲的新鮮海鮮。

雞母狗仔捏製完畢,最重要的當然就是上色了。就像雞母狗仔的形式天馬行空,雞母狗仔的顏色同樣不受拘束,想怎麼繪製都悉聽尊便。自家製作的雞母狗仔多是白底紅花紋,澎湖人會用紅色食用色素作為顏料,一筆一筆地仔細妝點。有時還會講究地貼上芝麻畫龍點睛。所有動物裡頭唯獨豬不能妝點,因為澎湖傳說:「豬若點紅,查某綴別人。」意思是擔心老婆跟別人跑,如今普遍已經不再有此忌諱。

一般市售的雞母狗仔則是愈發五彩繽紛,它們通常有紅、黃、綠三種顏色交錯,有時看雞母狗仔的模樣,大概就能判斷是哪家的雞母狗仔。如果冬至時節到澎湖馬公的北辰市場,各家攤販必定擺滿成堆成疊的雞母狗仔;走到澎南海產行前的交叉口,你會發現迤邐的人龍將近上百人!認為「冬至大如年」的澎湖人,甚至為了冬至特別坐飛機返鄉祭祖。

文獻裡的雞母狗仔

我們在清代的文獻裡,偶爾能夠發現散見的雞母狗仔記載。例如道光年間陳雲程的〈桐城雜事詩〉:「並與兒童添百戲,巧妝生趣及雞豚。」清末陳德商的〈溫陵歲時記〉:「兒童則泥粉裝人形龍鳳雞犬諸物,蒸熟之傾之經久。」抗日進士許南英的〈臺灣竹枝詞〉:「冬至家家作粉彈,兒童不睡到更闌。巧將糯米為龍鳳,明日鄰家共借看。」等等。連橫的《臺灣通史》對冬至以及雞母狗仔的敘述,則是與早期的《彰化縣志》非常類似:「冬至之日,祀祖,以米丸黏門戶。前一夕,兒童塑雞豕等物,謂之添歲,猶古之亞歲也。」

從這些文獻資料來看,早期臺灣的雞母狗仔應該不僅僅限於澎湖地區,《彰化縣志》以及出身臺南的許南英與連橫,都將雞母狗仔列為值得書寫的重要風俗。從前的雞母狗仔甚至精雕細琢地做了龍鳳,現在幾乎只能在看牲的製作見到米塑龍鳳。或許是因為製作耗時費日,就像母雞下蛋的雞母狗仔一樣,幾乎不會出現在市售的雞母狗仔裡了。

中國的福建地區與江浙地區,如今還有在冬至製作食用雞母狗仔的習俗。他們會將雞母狗仔稱為「雞母狗粿」(ke-bú-káu-kué),傳統顏色比我們更深上幾個色階的粉紅。比起臺灣人一筆一劃的細心繪製,中國更偏好直接塑型,鮮少著色。他們會以芝麻或紅豆作為雞母狗仔的眼睛,顏色百花齊放,製作的種類也與臺灣有些不同。

相較臺灣,中國雞母狗仔更著重水族的製作,經常是魚、蝦、蟹、章魚一應俱全。延續雞母狗仔六畜興旺的涵義,中國通常還會製作一系列的水果象徵五穀豐登。除了直接蒸食以外,中國的雞母狗仔多半會煮成甜湯,標準作法會加入芋頭與地瓜。他們的雞母狗仔不像臺灣以米為主,會在糯米粿粞的基礎上,再加入麵粉甚至地瓜粉。(本文摘錄自《臺灣甜:那些滋潤心靈的傳統節日糕點》)

【說說書】

主標:消失前,記錄的臺灣味道

文:和菓子

二○一○年十一月二十日,正在日本留學的我,開創了「日本零食!お菓子! Japanese Snacks」臉書粉絲頁。當時的我,總會分享一些非常瑣碎的雞毛蒜皮,譬如今天吃了什麼、今天玩了什麼⋯⋯說起來,全都是不值得一提的日常小事。

我在日本開始了專欄的書寫起點,從花火到楓葉,從白雪到櫻花,夏過春來,季節一次又一次圍繞,而我總是在每一次櫻花綻放的時候,記起民生社區的第一株吉野櫻。它必定會在櫻花落盡以後,結出許多小小的櫻桃,紅艷,酸澀,那種味道唯有嘗過的人才知道。美麗,卻不盡然是甜蜜的。

當我成為人家定義的美食作者之後,最常被問到的一個問題就是:「什麼是你吃過最好吃的東西?」

這個看似簡單的問題其實一點兒也不好回答。以前的我總是會說:「媽媽的菜,是全天下我的最愛。」現在的我則是會說:「那可真是夢裡才吃得到的美味。」二○二一年五月四日,從這天開始,媽媽變成了我的守護星。

從小成長在臺北的我,潛移默化的習慣讓我似乎依舊很臺南。來自柳營劉家的母系家族,對於吃食的執著簡直難以想像。我從來沒有試圖去理解那些東西有多麼珍貴,直到有天,我意識到所有的味道開始逐漸離我遠去,我試圖緊緊抓住最後的尾巴,想讓記憶留下些許痕跡,二○一二年三月九日,我寫下第一篇〈揭開台灣版馬卡龍的身世祕密——牛粒小西 點的正身是⋯⋯〉以後,終於發現,自己最珍惜的一切,原來都在悄然呼吸之間。

我於是明白自己一直追隨在家族的身影之後。成為和菓子之前的我被認為依靠祖蔭,成為和菓子之後的我被認為仰仗流量,一開始的我錯愕無奈又不知所措,父親溫柔又堅定地説:「血緣是家族給你最大的力量,你一輩子都會受到祖輩的支持與祝福。」

真的,我發現外婆母親真的就是我。許多從上一輩傳承下來的習慣,終於造就了家族間的同與不同。為什麼能從飲食判斷一個人的脈絡和背景?那原來隱藏了許許多多不為人知的身世密碼,所以我要寫臺灣,我要留下臺灣人活著的印記。

一開始只是寫些風花雪月的我,卻被大稻埕耆老莊永明老師力排眾議我有撰寫文史的能力。怯懦的我沒能在他在世時完成什麼,望向彷彿在星空繼續照耀著我的莊老師,老師,現在我的每一篇文章您在天上都能看得到嗎?

終於我鼓起勇氣寫下了我看到的臺灣糕點,一步一腳印,我拚命想紀錄那些快要被歷史洪流淹沒的曾經。我以為文字永遠只能記錄它們的形貌,當味道成就為記憶,它就不僅僅只是食物,我們會定格一切的點點滴滴。因此,我想為下一代的人寫下這一本書,告訴他們我們為什麼必須要記得。

即便是最心碎孤獨的時候,也要提醒自己,永遠不要忘記幸福甜蜜的味道。