繼前篇調查報導系列之二分析富麗有機米的生產環境,接下來繼續檢視有機稻穀的檢驗把關與碾米加工過程。

消基會公布富麗有機米農藥殘留事件後,富里鄉農會針對今年第一期每位有機農民的有機稻作,在田間採收前、稻穀烘乾前後以及加工包裝這三個階段,採取逐批抽樣檢驗把關,在每箱出貨的包裝有機米都會附上未檢出農藥的檢驗報告,希望贏得消費者信任,每個批號出貨的有機米也會留存一包,以供日後發生爭議時,可以複驗。

不過在事件爆發之前,富里鄉農會對有機稻穀的檢驗把關方式,是將每五位農民的稻穀混在一起做為一個群組送驗,若某個群組的稻穀驗出來有農藥反應,再將該群組所有農民的稻穀逐一送驗,找出哪一位農民的稻穀受到農藥污染。

從群組檢驗到個別檢驗,富里鄉農會推廣股長林輝煌坦言光是檢驗費就多支出了二十多萬元。雖然如此,林輝煌還是肯定消基會基於把關食品安全的出發點抽驗有機米,但也強調從有機生產到加工過程,很多環節會有污染的可能性,農會在這次事件後,已重新檢視整個流程,也加強把關,盡可能將污染風險降到最低。

富里鄉位於花蓮最南邊,全鄉扣除河川地,農田面積約2500公頃,其中有機稻田約450公頃,是東部屬一屬二的優良稻作區,在1998年全省良質米集團栽培成果觀摩會,專家也評定富里鄉全鄉非常適合種植良質米,再加上花蓮區農改場推廣與輔導有機稻作,因此富里鄉農會也是全國少數幾個同時以良質米與有機米為主力商品的農會,其中有機米佔富麗米營收的兩成。

避免混雜慣行稻穀,有機稻穀加工獨立運作

雖然有機米的營業額只佔兩成,為了避免交叉污染,富里鄉農會將良質米與有機米兩條碾米加工動線區隔,針對有機稻穀的入料、烘乾、儲存、碾製、加工與包裝,投資了兩千多萬機器設備,獨立運作。

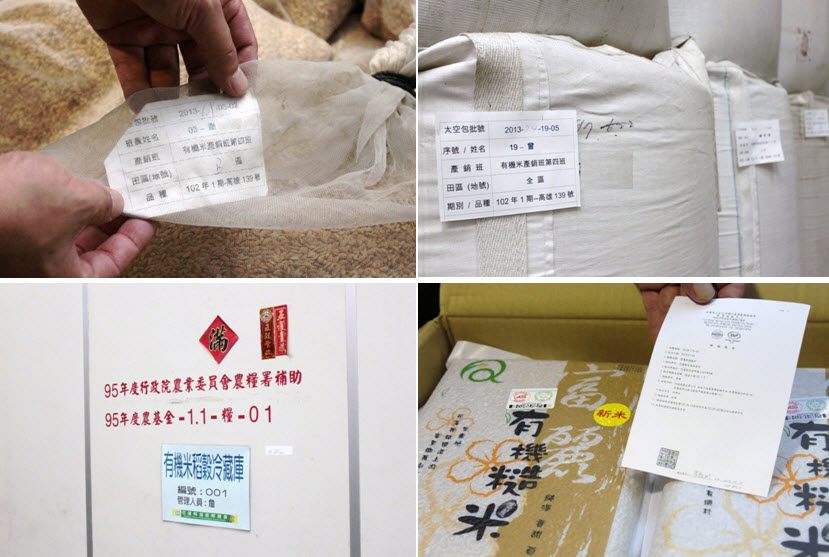

上下游記者實際走訪整條有機米作業生產線,有機米與良質米的濕穀入料區相距約80至100公尺之遙。當有機農民通過農會田間採樣檢驗後,會採收並繳交濕穀到碾米廠進行烘乾。工作人員會將每位農民的濕穀與烘乾的稻穀各抽樣5公斤,烘乾的有機稻穀也會裝在太空包後收入專用的冷藏庫,每個太空包都會註明批號(也就是烘乾日期)、農民姓名、田區與品種。

富里鄉農會的有機濕穀收購價格是每百台斤2000元,有機農民繳交完濕穀後,農會會先依照良質米收購價,也就是每百台斤約1600元付給農民,待其採樣留存的濕穀確定未檢出農藥後,會再付給有機農民剩下的每百台斤400元。

理論上,三階段的把關應該已算嚴格,為何消基會與富里農會在同一批號的富麗有機米會驗出農藥加保利殘留?而且檢出數值較某些慣行農法稻米還高?甚至更遠遠超過鄰田農藥污染所產生的數值?又為何該批留存冷藏庫太空包的稻穀再次抽驗,卻又沒檢出?

投機者鑽把關漏洞,葬送有機品牌公信力

熟知富里有機農業發展現況的地方人士質疑,某些農民的稻田四散不同地方,雖然農會檢驗人員會針對有機農民的稻作在田間就抽樣,但是否全面掌握所有田區的種植狀況,並不清楚。如果投機者在田間抽驗過後於部份田區施用農藥,採收時將慣行稻穀混入有機稻穀繳交給農會,至少可以先領到農會給付的良質米收購價;在稻穀檢驗的階段,如果未檢出農藥,則可以再領取剩下的有機米收購價,若檢出農藥殘留,因為至少已經領取良質米的價錢,損失有限。

如前所述,在事件爆發前,富里農會的抽驗方式,是將採樣自每五位農民的稻穀混合為一個群組送驗,就算有慣行稻穀混入,很可能稀釋在大量有機稻穀中,導致未檢驗出農藥,讓投機者逃過把關。

反之,若投機者在有機田施用農藥事後被查出,頂多損失良質米到有機米之間的價差。這類投機班員在一般民間品牌的有機米產銷班,不但會被開除,當期生產的問題有機稻米也會遭到拒收,損失慘重;但農會是政治團體,如果投機者仗著自己的人脈關係施壓,主事者又沒有擔當或便宜行事,就會讓投機者食髓知味。

巧合的是,消基會驗出問題富麗有機米的批號是今年三月份所加工,三月份富里鄉農會剛好陷入農會幹部選舉紛爭。是否因農會內部紛爭導致管理螺絲鬆脫?尤其地方政府涉及隱瞞有機米驗出農藥的事實進行政治操作,這當中是否有弊端?中央主管機關農委會都應當深入調查。