「那一瞬間,天空裡一隻奔赴他方的鳥兒投來一道跨越隔閡的目光,將我縫回一個我們平起平坐的世界。」——《向晚的飛行》,〈動物教我的事〉p.314

氣候、地形、生物及存在時間內交互效應的綜合表徵,形成我們身處的環境。萬物存在的當下,憑藉語言、動作,以及生來即擁有的機制,鋪敘著自己的歷史。

一名觀察者的收集冊

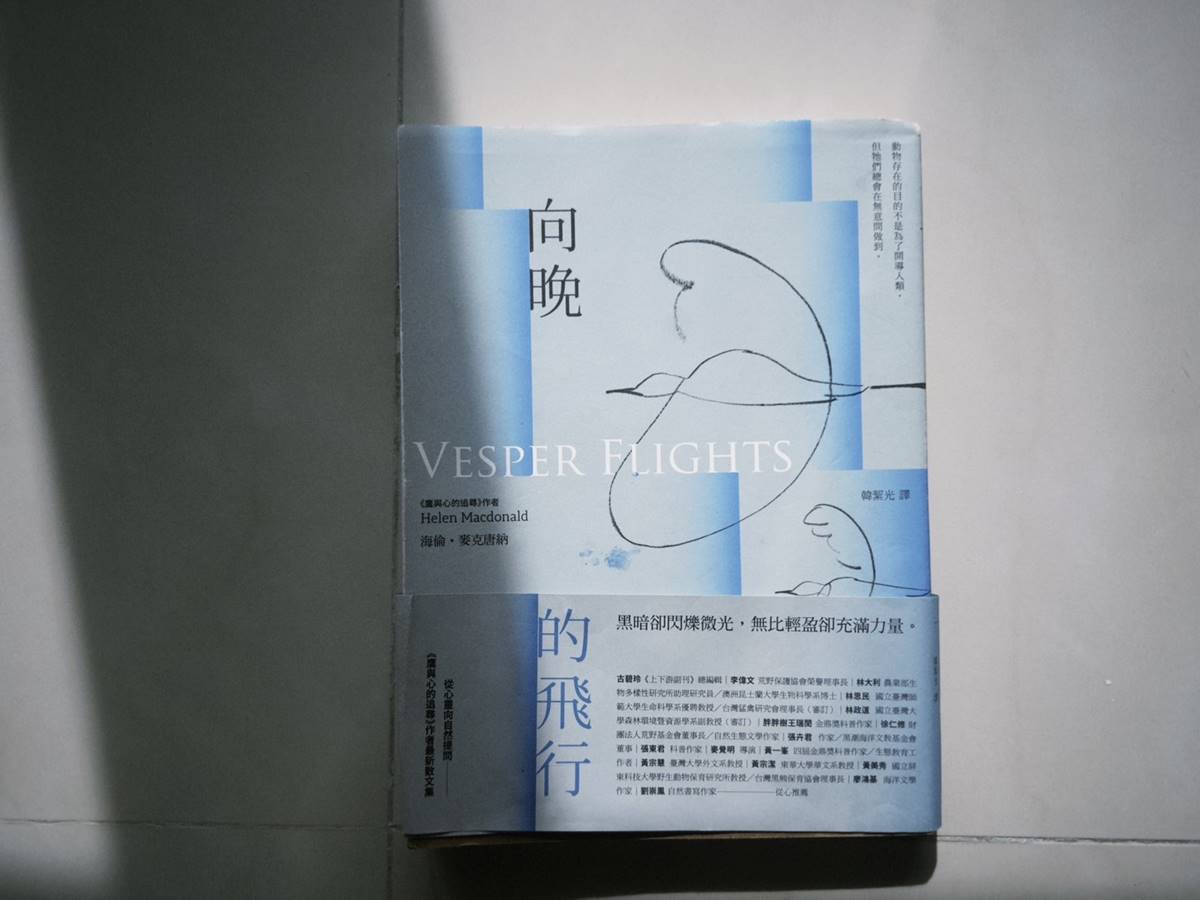

海倫.麥克唐納(Helen Macdonald)《向晚的飛行》(《VESPER FLIGHTS》)是一本珍奇櫃般的散文集。她書寫自然環境、時間與記憶,也寫失落和愛。全文內容包含:與老朋友採集菌菇、置身在人群中觀賞日食;天鵝普查、獨自漫步在冬日森林的感悟;從賞鳥站的全景玻璃窗望出去的景況。甚或,在野生動物觀察小屋、猛禽保育繁殖農場工作和撞見野鹿的魔幻經驗。

她也將日常的偏頭痛結合醫學,呼籲人們應採取行動面對自己的身心健康——甚至是地球正發生的「病症」(氣候變遷、物種滅絕等)。

作者細心維護的珍奇櫃中,有巢箱、野兔、獵狐的狗、大螢火蟲、枯萎的樹,也有關注難民學生的人道精神,以及在等待夜鶯飛掠而過時,悼念起老友,再從他待人處事的氣度得到撫慰。

而作者花最多篇幅寫鳥:夜鷺、遊隼、雨燕、黃鸝、天鵝、杜鵑、蠟嘴雀……我尤其喜歡〈救援〉一文她觀看朋友援救雨燕,聯想到自己過去幾次救助動物的心情:「不只是為了幫助牠活下去,也為了將牠放回去,像一塊拼圖,放回牠在世界留下的那一格空缺。」並且,在與朋友一同野放雨燕的過程,她以溫暖、關愛的筆觸書寫:「往後牠的家將是綿延千里的天空。」作者親眼目睹雨燕從顫動、搖搖欲墜的狀態,直到「飛向午後卷雲縷縷流動的天空」。她深知,人與動物都需要「經由周圍的事物辨認出自己」。

動物們在作者的筆下顯得生動、沉著而有毅力。例如她寫雨燕於晚間飛行至八千英尺的高空,在名為晚禱飛行(vesper flights)的飛升行為之中,可以運用「一系列交互作用的複雜羅盤機制」,評估所處的高度,並且,「依據光偏振圖式獲知方向」。雨燕甚至能透過風雲的動向,預測天氣。

作者更將黃鸝笛音般清脆、圓潤的嘶嘶短鳴,比喻為「隨紙頁收捲而向上微微捲起」。如此生動的描述,黃鸝的鳴叫神祕一般,彷彿「拋下聲音」,從意想不到的遠方傳入她的耳——「吟詠的可能是歷史」。

《向晚的飛行》彷彿一本兼具科學知性與文學感性美的收集冊。作者身披豐盈的斑紋和色澤,打開五感,將她認識的風、雲、白晝和黑夜;動物與人類,收納在她所珍視的自然圖鑑。

人與自然的關係:疏離與貼近

科技的發展消弭某地與另一地的距離。我們毋需親自抵達現場,透過影像和視覺圖像(GPS、衛星定位標、探針等)便能觀看、監測與追蹤動物們的動向。

然而作者也提到,追蹤計畫「不能如實呈現動物實際上複雜、顛簸的路途」。衛星雲圖和空照圖拼疊出的影像只是這世界的其中一種表示、其中一隅。實際上,我們無法全然得知動物們正面對、將面對的情況。正因為如此,我們難免對動物投注情感。擔心牠們可能面臨的威脅,憂慮死亡從暗處逼近,同時心繫牠們下一站的位置。

這份情感的源頭,興許是,我們常在動物的身上照見自己。當我們意識到自己握有遠端監視的能力(用作者的話來說:「擁有某種權力感」),但像是吳明益《複眼人》所寫:「只能觀看而無法涉入。」一股悵然隨之襲來。雙眼是我們向外觀看的窗,也是侷限的孔洞。即便無法以全面的角度詮釋此與彼,這股疏離另一方面,如同約翰.伯格(John Berger)在《觀看的視界》(《The Sense of Sight》)提及:「你正在看的東西與你已經看到的東西,有了一種新的關係。」作為能夠反思、推論和感受的人類,我們在觀看的過程中將離散之物聚集,找尋能安穩站立的姿態,並接受時空斷裂,承認「這個位置」與「那個位置」之間的視野落差。

兒時的草地遭到人為刈皮平後,作者寫道:「失去的是縝密複雜的生態,以及構成生態樣貌的所有生命。」她將熟識之物的「消失」形容成「從存在淪為一段記憶」。不僅是生態的消亡,作者也感覺某一部分的自己隨著資本開發而遭到抹除。

透過認知的拓展,作者反覆向自己、自然與現代科技提問,嘗試從自身的有限,理解世界的複雜性。她「承認各方面的多樣性」,以此提醒自己,「在相異中找出相同」。畢竟我們與自然的關係,並不總得對立,而應相生相伴,或許我們和所有生靈都一樣,渴求最基本的東西:「免於恐懼的自由、食物,以及一個能安然入睡之地。」

生命裡的一道風景

人類還未誕生前,沒有政治或邊界,沒有建築,只有一系列氣候變化排列的平原、山地、雨林,以及各式各樣的棲地。氣壓差異產生的推動力使空氣流動,形成了風,而太陽核子反應所產生的能量向外傳遞,射向太空,提供地球光與熱。風所吹、光所照之處,輪廓與陰影共存,光暗相互輝映,成為人所觀覽的風景。

後人借景抒情,寓情於景,從經驗中把自己層層摺疊,透過恐懼或希望的指示物往前或往後訴說自身,聚合其中的意義。

本書封面右上角節錄其中一段內文:「動物存在的目的不是為了開導人類,但牠們總會在無意間做到。」使我不禁想起,與駐留自家車庫的虎斑母貓小斑相處的場景。

小斑生完三隻小貓,我和母親帶牠至診所結紮前,將牠移動到新買的籠子隔離一週。晚上睡覺前,我會蹲在籠子前和小斑說說話。牠偶爾眨眼,發出呼嚕的聲音。多數時候,小斑安靜地凝視著我。那個瞬間的目光交會,以及每一次的相視,不只是一個人和一隻動物互相對望而言。我們不相關的生命交會重合,成為跨越隔閡,相互選擇的連結。

當共處的能量轉換成信任,小斑喵叫,用側邊臉頰磨蹭我的小腿肚,而我戴起手套,將還未睜眼的幼貓捧在手上,與母親合力替貓咪們更換容身之處。

幼貓們很小,看起來一捏就碎,也好有生命。我手掌間的熱意逐漸擴散,產生摩挲的微妙觸感。牠們發出稚嫩的嚶嚶聲,彷彿世界的初鳴,整副身軀都在蠕動。生命力。在我眼前發生的生命。溫熱般惹人憐愛。

我與貓,以及所有動物們,在同一個維度的生命蟄伏,期求存續並建立羈絆。有那麼一個瞬間,仿若作者所寫:「生與死,以及我們存在於世的感受,剎那間都牢牢繫在了一起。」

世界不只屬於我們

本書字裡行間不僅富含自然環境專業知識,同時,作者以智性的理解與共情態度,寫下她真摯有力的理念:「這個世界不全然只與我們有關,也不單單屬於我們。世界從來就不屬於我們。」

〈日食〉一篇寫著:「我們每個人的差異在絕對至高的存在面前,都不再具有意義。」身屬在同一個世界,若我們將對動物們已知的事實與人類的意義連結起來,一切其實都有所關聯。

向晚的飛行,也可以說是「嚮往的飛行」。跟隨作者敏銳、細筆如顯微鏡的微物鏡頭,我們敞開己身,穿越塵土與樹叢,穿過雲層與大氣。來到高空後,獲得更寬廣的視角。

我們不停調整方向,偶爾下降至一定高度。暫止歇腳是必須。重新評估與擬定前行座標的期間,我意識到相遇本身,既微小瞬逝,卻也是無數規律和不規律事件的交互作用。在剛剛好的時間之中,發生了這裡的一切。

或許某一處,正有無數雙眼睛一路看著我們行進。那些眼裡蘊含「一股龐大的休戚與共之感」,是承擔、守護也是愛。

書名:《向晚的飛行》(《VESPER FLIGHTS》)

原文作者:海倫.麥克唐納(Helen Macdonald)

譯者:韓絜光

出版社:大塊文化

出版日期:2023.09.01