香港人愛吃、講究吃,即便像我這樣正在牙牙學語的廣東話麻瓜,不需要多久的時間便會發現廣東話的世界裡充滿了食物與廚具堆砌而成的相關形容詞,世界運行的硬道理彷彿都能從廚房或菜市場領略一二。

多年前我曾兩度學習廣東話,只學得皮毛,簡單知曉基本發音與用語,在大課堂上聽得多、說得少,聽的時候丟三落四,開口講起來也彆扭,在香港行街買嘢(買東西),經常支吾個半晌,搞得耐性短得像牙籤的店家目光凌厲。

我原本就識得不少講廣東話的親友,溝通向來是他們將就我,不免覺得有點過意不去。今年決心奮發圖強,在語言交換的路上我不能永遠當個弱雞,於是換了個方式自我砥礪,天天使用粵語APP線上練習,受教育三個月後,粵語文盲者如我眼見也有少少扶得上牆的希望。

●腦筋如糨糊的「一嚿飯」

疫情過後久違地再訪香港,一度忘記香港的步調有多快,搭乘地鐵手扶梯的時候感覺簡直在飛,手扶梯的前進速率約莫是台北的1.5倍;地小人稠的香港吃頓飯與人搭檯(併桌)是常態,但久違的我早已忘記當地小食店併桌時距離感之迫近,達到了陌生人可以參與密謀悄悄話的程度。

高速產出、語意精實,廣東話同樣帶給我這樣的印象。走在久違的香港街頭,粵語文字帶給我的娛樂依然無處不在,無論是語意上的鮮活,或者字體上的講究。先前得知,基於建築安全等諸多因素,疫情期間港府加速清拆上個世紀的霓虹老店招,數萬盞廣告燈牌殞落,這次來訪確實感覺街頭招牌富麗堂皇的感受淡了,空蕩蕩的。

那些彷彿王家衛電影般迷濛璀璨的七彩燈牌沒有了,幸而廣東話作為一種活的語言依然生猛。在口語文化中,新的形容詞、新的罵人用語翻陳出新,速率與語彙量向來讓人稱奇,快到經常是流行語才出現幾年便不入時,多到不同生活圈的人對常用字詞的普遍性有不同的理解──而光是為了批評各種層次的「蠢」,相關形容豐富到可以結集成冊,對唔住,這世間愚人蠢事無極限,廣東話似乎感到有積極表達的義務。

好比說,廣東話俗話「一嚿飯」專門形容那些笨手笨腳、做事不利索的人(台灣人簡稱為「飯桶」),「嚿」乃量詞,「一嚿飯」指的是結成團的米飯。這是別具地方飲食文化特色的形容詞──對台灣人來說,團結的飯粒天經地義,受到日本殖民文化影響,我們對米飯口感的偏好已從古早的秈米轉為更接近梗米的蓬萊米,恰如其分的黏彈反倒是一種讚美;相對地,香港至今仍偏好泰國香米、絲苗米等秈米品種,米飯嗜好蓬鬆。試想,香港當地食客吃到「一嚿飯」的沒好氣程度,相當於日本人吃握壽司發現米飯夾起便散的程度。由此推斷,碰到腦筋如糨糊的「一嚿飯」對香港人來說,應當是相當讓人想摔筷子的心情吧。

「一嚿飯」的語意或許還能想像,但是廣東俚語裡的「一碌葛」已經超出了我的理解範圍,主要也是地方飲食文化的差異。「碌」乃量詞,「一碌葛」指的是「一條粉葛」(香港粉葛為清熱解毒的塊根煲湯材料),形容一個人木頭般呆板不知變通。我不懂為什麼粉葛與呆瓜能相互比擬,因為從來沒在台灣菜市見過這種東西,所以也無從理解比喻的妙趣。

最近我從廣東話學習APP裡剛學會一個神祕的新詞:「大頭蝦」,名詞作為形容詞用,「粗心大意」的意思。以此造句,你可以數落一個人:「你唔好咁大頭蝦啦!」(你不要這麼脫線好不好!)從此以後,遇到丟三落四、辦事不牢靠之人,我都會在內心深處將對方頸部以上自動PS成巨大蝦頭以洩憤。

●鴨屎、瀨尿 堂而皇之的飲食臭名

與香港人往來,我向來欣賞他們乾脆直爽的脾氣,不做多餘的鋪陳,也沒什麼拐彎抹角的暗示。在傳統粵菜裡面,「爽口」是其中一種廣東人特別欣賞的料理口感,青菜他們喜歡爽脆,麵條(尤其鹼水竹笙麵、蝦麵類)他們喜歡彈牙,喜歡到什麼程度呢?當地傳統餐館出雲吞麵,先把雲吞放在匙羹上,把麵高高托起,就怕湯水誤了麵,泡出不夠「爽」的口感,所以雲吞麵上桌是看不見雲吞的。

在像我這樣的門外漢耳裡聽起來,廣東口語同樣熱中於創造爽口的語境,喜歡語意或發音都聽起很響的字詞,最好聽起來夠爆、夠犀利,想起來又耐人尋味。上回我去香港找朋友,偶然聽聞他們流行稱呼台灣的手搖飲為「廢水」……嘩,這稱號真的是好殘酷好無情,回到台灣,想起這件事我還是會發笑。

廣東話專精「一語中的」的藝術,最好有明確的形象與色香味可以聯想,否則要有大放異彩的典故。因此看到香港老牌飲料推出「鴨屎香檸檬茶」(鴨屎香,廣東地區出產的特殊香氣烏龍茶)、看到瀨尿牛丸(瀨尿本指漏尿,此指鮮嫩多汁)如此這般堂而皇之的臭名,雖然覺得誇張,但是放在粵語的光譜中看也算不上太離經叛道。

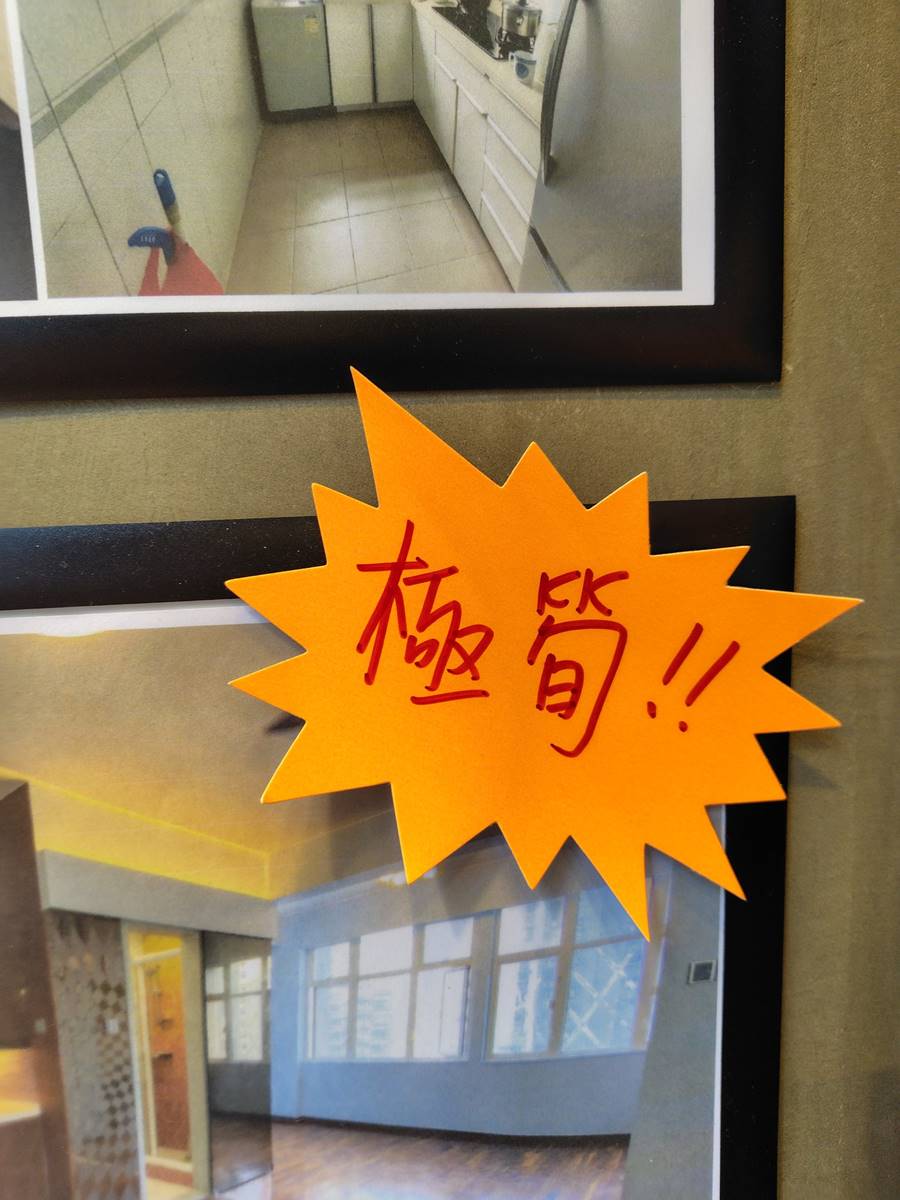

最近一回去香港,發現當地的房地產仲介公司在櫥窗上張貼廣告,經常用誇張的字體寫著「極筍!」(物超所值!),我以為香港人並不吃筍子,是以不懂得為什麼筍子可以變成一種高級讚美,問起當地人,他們只說「筍嘢」指的是平靚正(便宜、漂亮又上等)的東西,一般不知道典故。

一位朋友代我追本溯源,才知道「筍嘢」之「筍」傳說有個深度深到地心的語典──「筍」字正寫是「郇」,唐代的「郇國公」韋陟熱愛鑽研美饌佳餚,食材極其鋪張,經常設宴饗友,後世以「郇公廚」稱膳食精美的人家,「筍嘢」引伸譽為「好物」。

所以說,雖然此筍非彼筍,「極筍」仍然和好吃這件事脫不了關係。

●充滿食物與廚具所堆砌的相關形容詞

香港人愛吃、講究吃,即便像我這樣正在牙牙學語的廣東話麻瓜,不需要多久的時間便會發現廣東話的世界裡充滿了食物與廚具堆砌而成的相關形容詞,世界運行的硬道理彷彿都能從廚房或菜市場領略一二。

形容心情難過沮喪,講「食不下嚥」太客氣,廣東話改說「食龍肉都冇味」,連吃龍肉都沒味道──先不追究為什麼沒事要吃龍肉(這不是《迷宮飯》才會有的情節嗎?),這句話倒是徹底讓人感受到吃到頂級食材,不幸卻味如嚼蠟的情緒激烈起伏,這大概是饕客才能體會的落寞吧。

幾年前家有超健談香港長輩來訪,寧靜的居家空間突然被尼加拉瓜瀑布般的粵語詞彙淹沒。根據粗淺所學,我勉強從一些星沫中撿出少量關鍵字拼湊出他想表達的意思,但邊聽邊猜感覺就好像語感得了白內障,一頭霧水的程度好比英文程度只有國中,卻越級聽人解說莎士比亞。

言談間,長輩講了一個奇怪的詞:「穿煲」。聽他滔滔不絕講一個關於豆腐渣工程品質終究會「穿煲」,我聽得很茫然──什麼穿煲?穿什麼煲?雞同鴨講之後我請長輩寫下來,噢,原來「穿煲」意思是事蹟敗露、東窗事發,同台語之piak-khang(煏空)。這個詞有意思,足以見得港人有多麼嗜好煲湯,他們愛用瓦鍋(又稱瓦罉、砂鍋)煲煮老火湯,然而如果火力控制不當,瓦煲就會裂,湯就會不幸流出而「穿煲」。很生動啊,不說壞了事、東窗事發,卻利用花了很多時間煲的湯汩汩流出的畫面來敘事,悲慘加倍。

我自己是很愛煲湯的,雖然有本格派嚴厲勸說煲湯最好用瓦鍋,但我都是用鑄鐵鍋,一樣好喝,所以冇穿煲的問題(仰笑叉腰狀)。

這些日子我勤奮地使用app練習基礎粵語,再接再厲又學會一個奇異的新詞:「掟煲」,「分手」的意思。

但是為什麼分手跟湯鍋有關係呢?好奇查了一下,喔,原來「掟」是甩、擲、拋、扔的意思,「掟煲」形容的是分手時怒擲鍋碗瓢盆的悲壯場面……未免也太寫實了吧?見其字如見分手擂台。

再查下去,發現「掟煲」還延伸出一個俚語「掟煲唔掟蓋」,直譯就是摔了砂鍋但沒摔了鍋蓋,然而,留下一個蓋子幹嘛呢?噢,原來是藕斷絲連的意思,言外之意莫非是:分手理應分得乾脆,鍋子和蓋子都必須粉碎!好馬不吃回頭草,摔鍋就要摔一組,蓋子一律不能留!是吧。

延伸出來還有一個詞叫做「箍煲」,用鐵絲把裂了的砂鍋重新箍緊,意指力挽狂瀾,試圖重修舊好。

從以上各種神奇的說法可以看得出來,香港人心心念念都是他們的老火湯與砂鍋啊,感情可以破裂、事情可以搞砸,世間種種,煲湯最緊要。

●躺平乾巴巴地當鹹魚都痛快

其實就算不懂廣東話,我們老早就識得一點廣東話八九不離食的精髓──華語使用者誰沒聽過爹娘罵子的金句「生嚿(塊)叉燒好過生你」?把自己的骨肉斥為比叉燒還差勁的生物,這種罵法也算非常之抬舉叉燒的了。

當然,就算沒看過周星馳電影,也略懂「做人如果冇夢想,同條鹹魚有乜分別呀?」(做人如果沒夢想,跟鹹魚有什麼分別?)就算沒吃過鹹魚,也能意會做一條乾柴鹹魚好比失志被人嫌的境況。當今港島的西營盤鹹魚欄早已不見天台晒鹹魚的盛況,偶爾只能在大澳、長洲等離島見到小規模的吊晒鹹魚,逝去的傳統難以復生,吃鹹魚的港人少了,但是「鹹魚」作為一種語言象徵倒是從未遠去。

出乎意料地,最近我在廣東話學習APP上學會一種嶄新的例句說法:「做條鹹魚嘆世界,其實都好爽」(做條鹹魚享受生活,其實也很快活)。我不太明白為什麼人要當一條鹹魚,但是顯然世道不同了,就算是魚乾型男女,躺平乾巴巴地當鹹魚都痛快,關於這一點,我也一併虛心學習中。