那條天殺的外來種是怎麼出現在深溝,又怎麼會被他們而不是我逮到呢?

斑龜和紅耳龜也是今年才記錄到,很多人可能沒想過烏龜也算吧,現在夜已深了,烏龜都躲進落葉或草叢裡,我到底要上哪去挖一隻烏龜出來呢?

我媽常問:「你去哪兒啦?」

「森林。」

「水桶裡裝的是什麼啊?」

「蠑螈。」

「在哪裡抓的?」

「森林裡。」

「盒子裡面是什麼東西?」

「嗯,烏龜。」

「你襯衫內是什麼東西?」

「蛇。」

我媽之所以這樣問,並不表示她不認同我的作為,因為她知道自己養了一個動物收集家、在泥地打滾的探險家或一個野人,她對我的容忍使我視她為英雄。

──大衛.奎曼〈胡桃樹與我〉

「我沒想到你的心境轉折原來是這樣耶。」讀完〈深溝釣魚大賽(二):拋網決勝負!〉後,訪談時芳儀笑著跟我說。

「散文的真實性就是這樣呀,外部世界還有對證的空間,但內在的思緒就完全是作者說的算,所以我覺得,散文裡面那些「心想……」的部分,十有八九都是假的。」我向芳儀眨了眨眼睛,繼續詢問比賽歷年來的變化。

水的切面 鼓勵參賽者進入水中觀察

如今深溝釣魚大賽舉辦五年,歷經四屆,每屆的大賽主題都來自往年結果,唯獨第一屆沒有主題──或者說,第一屆的主題正是「啟動」:芳儀告訴我,首次舉辦那年,連她自己也不確定這種創新的做法是否能成功,所以那年比賽定位比較像是蒐集經驗,只要有人來就不錯了。

2018年的賽事狀況不少,這些狀況全部成為往後賽事的規劃方向。

打個比方,第一屆大賽曾有設立給紀錄數量最多的「特獎」,結果就是那年的觀察紀錄高達兩千多筆,讓主辦單位的鑑別成本難以負荷,甚至延後頒獎。

因此隔年大賽取消「特獎」,改立記錄到鱸鰻、七星鱧、鯰魚等稀有物種的「哇賽獎」,因應當年的主題「夢幻物種」,海報上畫了一條鯰魚。

前兩年的比賽焦點都放在魚蝦蟹,促成了2020年大賽的主題「擴大類群」,海報則改為Over畫的烏龜。

參與比賽的方式有個口號「探索、拍照、上傳」,六字口號背後是無盡的細節,讓參賽者一頭霧水。為此Over在第一屆製作了純手工繪製的大賽手冊,第二三屆則把全部所需資料搬到大賽專用的網站上;第一年,主辦單位設立釣魚工作坊開班授課,第二年工作坊的內容新增了夜觀與生物辨識,芳儀表示大人可以從這類工作坊獲得樂趣,但太小的小孩可能不行,所以第二屆請「蘋果姊姊」帶讀繪本《野溪不見了》,小朋友也能用迴紋針在紙上釣魚,發揮大賽環境教育的潛力,第三屆舉辦音樂會,大米將現場的小朋友組織起來,讓一個初生的合唱團唱起童謠〈西北雨〉。

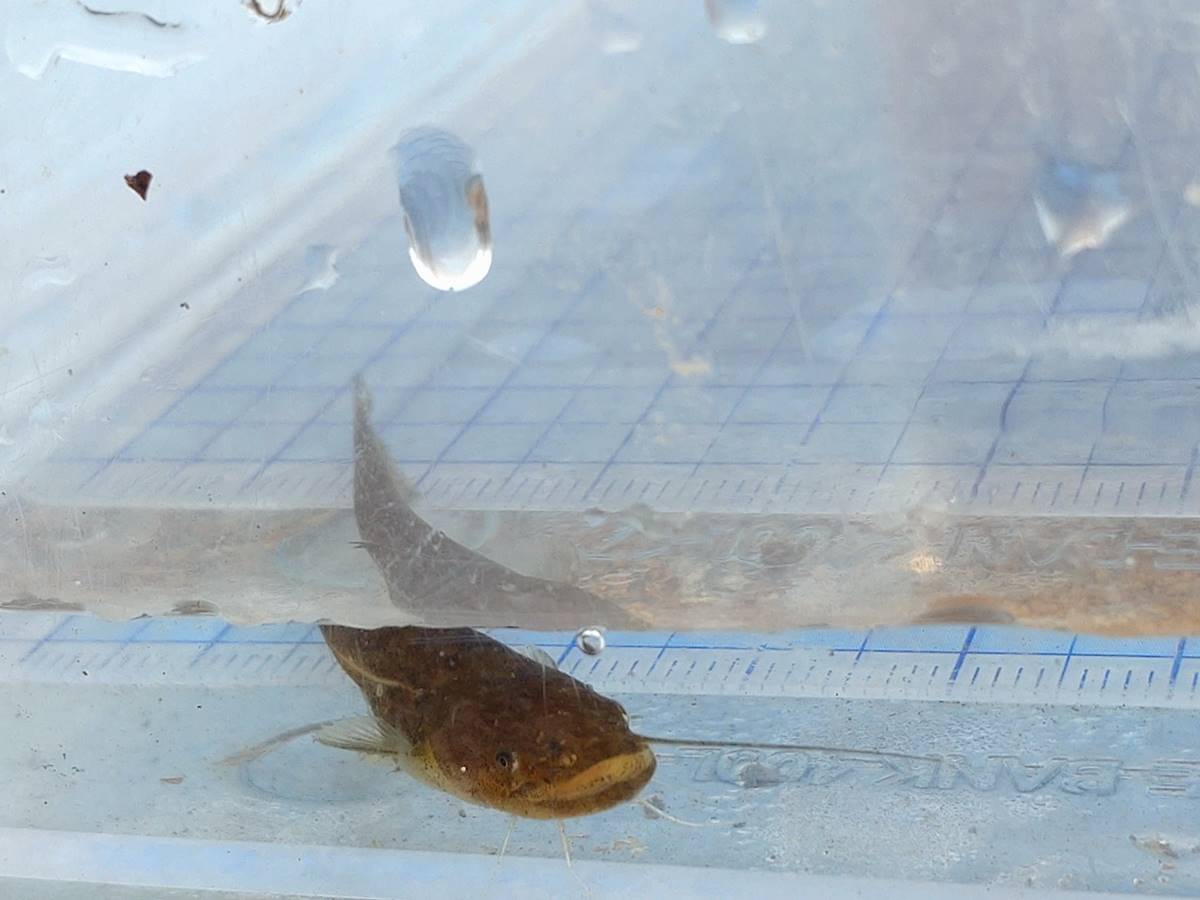

2022年,大賽舉辦到第四屆,主題是「切面」:切面可以是空間的切面,代表擴大賽事範圍,希望參賽者探索水溝以外的棲地,也可以是水的切面,鼓勵參賽者進入水中觀察。往年蒐集的資訊與經驗在今年開花結果,變成繪有調查方法與賽事地圖的摺頁,以及墊板。墊板上附有尺規,鼓勵參賽者將魚放在水中拍照;墊板上有魚種介紹,原生種在一面,外來種在另一面,放進口袋就是一本簡易版的圖鑑。

從一場午覺醒來,世界從此天翻地覆

今年的參賽人數是之前任何一屆的兩倍以上,賽事也擺脫過往三年的虧損狀態,然而比賽還有很多問題需要解決:取消「特獎」之後,參賽者只蒐集物種數量(聽到這裡時我為之汗顏),資料無法反映物種分布,往後也許會設QRcode,讓參賽者去跑點。

關於未來,芳儀跟我講了很多可能,像是資料應用、舉辦展覽,甚至是將比賽範圍擴張到整個宜蘭市。我聽了嚇了一跳,不斷鼓吹的Over聽了也嚇了一跳,可是芳儀看著我,說出現了有興趣的合作夥伴,希望在利澤簡也舉辦賽事,比賽就能以串聯點位的方式逐步擴張,眼神很認真,我想她是認真的。

我說真棒啊,我下一屆也想來當工作人員,我可以設計檢索表,開設調查和食魚教育的工作坊(你們提供場地,我提供課程和魚),幫忙鑑定,以文字為大賽側寫。我講了很多,卻始終沒有講出我最想問的問題:芳儀,我和螞蟻,到底誰才是大賽冠軍?

芳儀口風很緊,直到採訪結束,我還是不知道我的名次。

七月二十四號,我從一場午覺醒來,世界從此天翻地覆。

儘管二十一號我因前往南澳調查而負傷缺席,七月二十二號還是參與賽事,日本禿頭鯊就是我努力的報酬。

七月二十三號我繼續前往深溝,又紀錄到囊螺、錦鯉、澤蟹、毛蟹等物種,還在水溝摸出一條黃鱔的屍體,這時我的物種已經來到四十九種,相較之下螞蟻一組人僅有四十四種。腳傷很痛,我決定二十四號待在家養傷,在Inaturalist上欣賞其他人努力的樣子。

「然後看螞蟻這組,他們應該已經是強弩之末了。」我在群組裡面這麼宣稱。

大賽最後一天,我在八點醒來,發現螞蟻那組多了六個物種。

在深溝共同店裡面,江權祐和我描述過鯰魚的泳姿,這魚不是游很快嗎?既然游這麼快,那他們是怎麼撈到的?有隻約十五公的大口黑鱸出現在螞蟻的紀錄裡面,是大賽的首次記錄,這條天殺的外來種是怎麼出現在深溝,又怎麼會被他們而不是我逮到呢?斑龜和紅耳龜也是今年才記錄到,很多人可能沒想過烏龜也算吧,現在夜已深了,烏龜都躲進落葉或草叢裡,我到底要上哪去挖一隻烏龜出來呢?

重要的是,這些資料中有好幾筆都是在二十三號紀錄,一直到二十四號晚上才上傳──他們居然暗槓資料!

「你鬆懈了。」群組裡面有個討厭的同學說,他很討厭,但他說的是真的。

不行,我要垂死病中驚坐起,騎去深溝拚獎金。

(攝影/胡冠中)

(攝影/胡冠中)

(攝影/胡冠中)

可憐的男子,試圖尋找一隻和他同樣可憐的鯰魚

晚上九點多,我抵達深溝。

七月二十四號下午一點四十分,螞蟻他們在「廖俊銘地政事務所」附近紀錄到六顆台灣錐實螺,一種和囊螺很像的貝類,兩者同樣不到兩公分大,差別在於囊螺是外來種,殼口左旋,而原生種的台灣錐實螺殼口是右旋的。我參考之前在靜水域枯落物找到囊螺的經驗,撈起水溝底質查看,很快找到幾顆黏在落葉上的台灣錐實螺。

接下來呢?該怎麼辦?

一想到深溝無人的夜裡,幾公里外的水域,螞蟻與江權祐兩人渾身潮濕、頭燈閃爍,手拿撈網狩獵新物種,就不禁讓我頭皮發麻。

沿著水溝走,一條鯰魚向前方逃竄,我追上去,然後跟丟了。牠游好快,奔騰而行,幾乎躍出水面,就像江權祐描述的那樣。

物種清單上的名字其實剩下不多了:泥鰍、螯蝦我試過用蝦籠誘捕,但沒抓到;字紋弓蟹、紅魔鬼至今都只有過一筆資料;羅氏沼蝦有過八筆,但全聚集在2020年的相近點位;這樣看起來,歷屆都穩定出現的鯰魚和土虱出現機率或許是最高的。如果找到了,我剛好有帶兩隻撈網,可以手持雙網,二重包夾。

問題來了,螞蟻以撈網獲得2019年冠軍,給下屆參賽者的建議是「頭燈要夠好」,然而眼下我只有一根防水手電筒,大概比熱狗再粗一點。

我的朋友啊,如果那夜你行經深溝,見到水邊有個人影手持雙網,口裡吐光,皮膚黝黑,神色倉惶,因右腳跟負傷而走路一拐一拐,我的朋友啊,請你不要誤會,那只是一個可憐的男子,試圖尋找一隻和他同樣可憐的鯰魚。我的朋友啊,如果你第一次見到這種場景,請你不要驚慌,因為那個男子對於他在做的事也很生澀,和你一模一樣。

說生澀也不對,其實我小時候就有這種經驗了。國小回羅東的外婆家,吃完晚餐後家人會帶我出去散步,天黑了,我們沿著水溝行走,就著路燈光芒看水溝裡有什麼,大部分找到的都是吳郭魚,但偶爾會找到鯰魚、線鱧,我會沿著彷彿沒有盡頭的水溝追著牠,魚卻總是會先一步消失在水溝裡,留下我,沉浸在逐漸消退的興奮餘韻中,直到遇見下一條魚為止。

很奇怪吧?農地重劃的目的是讓房子賣更好

夜裡,我尋找鯰魚,想起童年,以及大賽期間一些雜七雜八的事。

我想起有個爸爸帶一對兄妹來玩水,我教哥哥拋網,網太重他拋不動,於是變成我拋網、他把網拉上岸,裡頭的魚就是我們一起抓到的;我逮到一條線鱧,要帶回去吃,妹妹一開始看到我處理內臟說好噁心,後來又跟我說想摸摸看,我說線鱧這種外來種的數量很多,所以我會吃牠。妹妹問我那我會吃美人魚嗎?我跟她說如果美人魚的族群數量充沛,那我還真想吃吃看。

我想起我在羌仔連埤遇到媽媽帶小孩參賽,我教幾個男孩子抓魚,沒有抓到,乾脆直接把後來抓到的澤蟹拿給他們看。我說這裡的物種我已經找完,要離開這裡了。他們問我接下來要找什麼呢?我表示我想找錦鯉,那個媽媽於是跟我分享錦鯉的點位。

我想起要潛入羌仔連埤那口最深的池子前,芳儀告訴我此處本是私人土地,地主租借給社區十年,今年決定不續約,要把土地收回,往後恐怕不能再來這裡玩水。

我想起羌仔連埤外的水圳,我跟Over說我發現兩條香魚,看起來很健康。她跟我說內城的農地重劃已經勢在必行,最快明年會開始。此舉讓水路會以不同的路線蜿蜒,生物會改變分布,馬路會更靠近農舍,地價會上漲。「很奇怪吧?農地重劃的目的是讓房子賣更好。」她笑著跟我說。

我想起八甲魚場附近,一個大哥聽到我在比賽,願意讓我到他的池子裡抓魚,看看裡面有什麼。他問我抓到幾種動物,我說四十多種。「四十多種?」他叫起來,我就把我蒐集到的每個物種用台語唸給他聽。「哇那這樣你一定第一名啊。」他跟我說。

我想起我潛入羌仔連埤那口最深的池子,想找看看裡面有甚麼,結果沒有特殊的物種,倒是發現在兩米多的池底,雜音因為有水隔絕,全部都消失了。

依然不知道誰是冠軍

一直找新物種到十二點五分,比賽最後一天,我沒有找到泥鰍、土虱、螯蝦或是其他新物種,當然,也沒有鯰魚。

從深溝國小走回共同店附近的公車站,我傳訊息跟芳儀說國小附近都是毛蟹屍體,不知道是怎麼死的,接著上群組講了些垃圾話,然後把手機放進口袋。意識到比賽結束了,我突然不知道接下來該做些什麼才好。

好累。

我癱在公車站的椅子上,拿出手機,算了算我抓了幾種物種,又算了算螞蟻抓了幾種物種,依然不知道誰是冠軍。因為疲倦,還有其他原因,我沒有立刻回家,而是坐在椅子上發呆,盯著濕漉漉的魚網和夜裡的深溝:這麼鳥不生蛋的地方,半夜,所有店家全都關門了,沒有路人,沒有經過的車輛,只剩下路燈看起來無比溫柔,光深深照進水溝,像蚊子把口器深深埋進我的皮膚。

我一巴掌打死蚊子,抹去血跡,深深嘆氣,心想:如果沒有贏得獎金,來參加這場比賽真不知道是為了什麼。