馴化動植物讓我們的物種得以接管全世界,直到數十年前為止,多數學者都一致認為此事十分美妙,這倒不令人意外,因為學者往往出身於農業社會,而農業社會普遍相信定居農業生活更勝於採集、捕魚、狩獵生活。

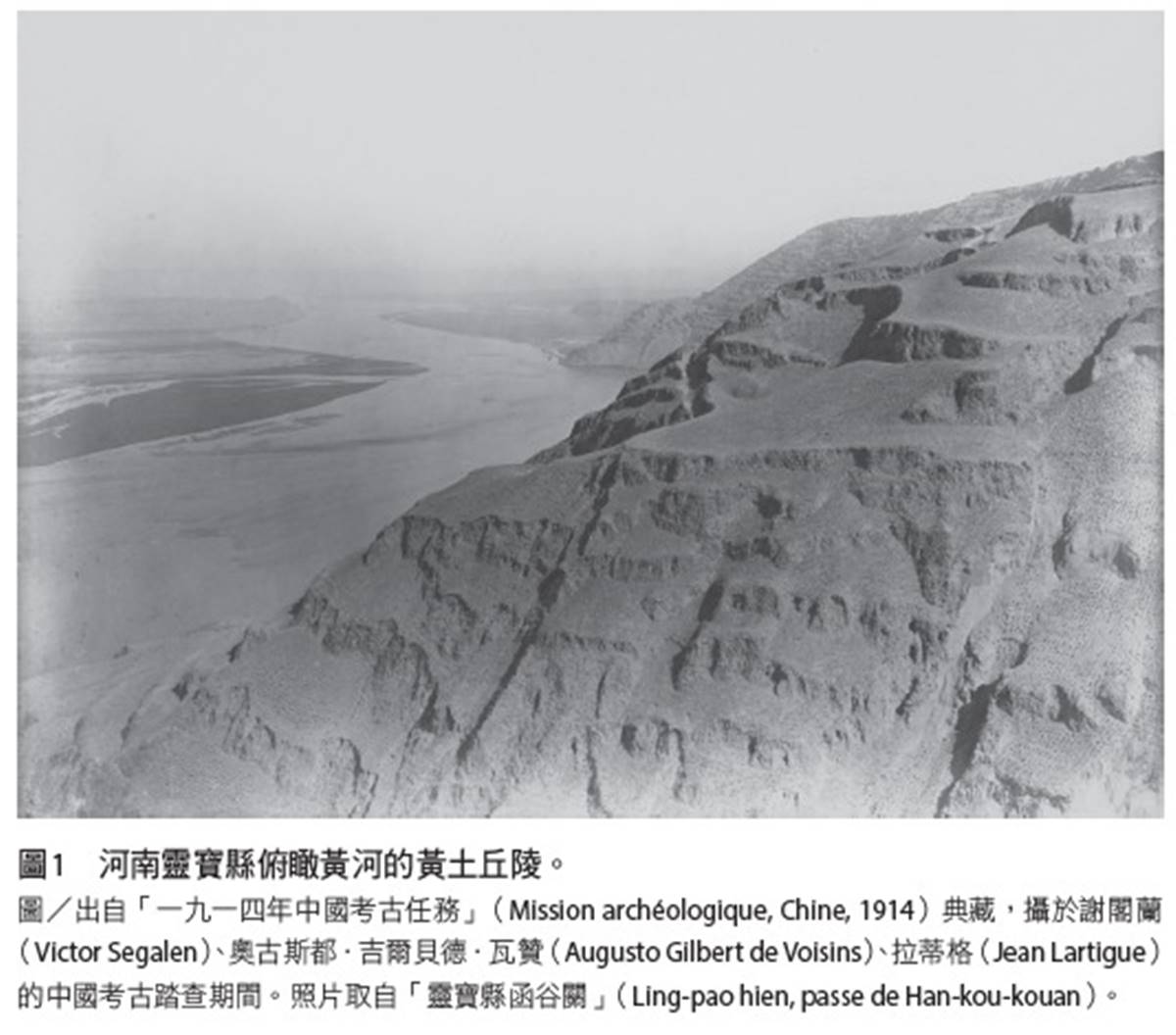

這種農業偏見是如此強烈,使得學者們直到晚近才承認這種偏見存在,有些學者更進一步,把農業出現以前的生活加以理想化。我們如今得知,採集者往往明白他們有可能栽種出自己的食物,他們對農耕並非一無所知,而是有可能選擇避免耕作,因為他們的飲食已經夠豐足,農業生活的繁重勞動和飲食多樣性減弱,對他們並無吸引力。農業之所以成為全世界最主要的維生策略,理由並不在於人生因此變得更好,它反倒創造出密度更高的人口,使得農業社會擁有數量優勢、複雜社會組織和疾病,得以征服採集者人群。整個漢藏語族可能都源自黃河流域的早期農民,他們隨著人數持續增長而遍及亞洲大陸,過程中吸收或消滅其他語言。

降低在食物稀缺的冬季和春季月分挨餓的風險

農業大概興起於全新世,因為全新世是第一個溫暖的間冰期,現代智人在此時遍布於全世界,農耕在全新世異常穩定的氣候中興盛起來,第一批現代人類最早在八萬年前來到東亞。舊石器(農業前)人類看來在最後一次冰河期後的暖化氣候中蓬勃發展,他們發明了陶器和更好的石器,並找出許多方法利用植物為食,這是自行栽種食物的前兆。他們的物質文化如今只有石器留存,但他們肯定對於有機材料的有用屬性,以及將它們處理成食物、衣物和工具的方法有著深入知識,編織籃子等技能乃是舊石器時代生活所不可或缺的,日後的陶器紋路仍保存著這些技能的痕跡。

「農業革命」這個事件一度被認為發生得相對迅速,但它其實始於一萬多年前,至今仍未結束。早期馴化的考古學在中國尚未發展完善,我們並不真正理解動植物最初在中國是如何馴化。民族誌研究顯示,小型採集社會的人們通常從一片定義明確的範圍取得資源,這片範圍以他們經常回來共享食物的某地為中心,他們需要熟稔每年各時節可用的野生動植物種類,通常也有調節資源取得的體系。人們基於這套知識,運用多種方式改造環境,其中某些方式增進有用動植物的成長,代價則是犧牲對人們無用的動植物,比方說,他們可能會焚燒森林,創造出草地引來鹿群,或改造水路以利捕魚。鑑於他們對生態系,乃至改造生態系方式的深厚知識,生活在華北這樣富饒且多樣區域的古代人類,想必懂得要如何把維生體系改變得更著重於自行生產食物,但只要採集野生資源更為容易,也就沒有明確理由這麼做。他們的主要目標之一,肯定是降低在食物稀缺的冬季和春季月分挨餓的風險。早期農業或許是採集者決定要如何從他們著手改造的地景取食之時,無意間產生的結果。

人類最初結盟的物種是一種強大的肉食動物

考古學者再也不用野生物種和馴化物種簡單二分的方式思考了。當人們割草並重新種下種籽,草很快就會演化出適合人類栽培的特性,但人類若不再割草,那麼草不久就會發展出不靠人類而存活所需的特性。當我們思考人類如何能夠不靠任何馴化物種就把生態系重組,野生/馴化二分法的不足之處同樣清晰可見。人類光是把採集的果實種籽丟棄,就往往無意間在村莊四周產生果園,這些果樹和堅果樹創造出豐饒的地景,存在期間往往比個人生命更長久,人與樹叢或果園建立起代代相傳的關聯,他們或許感到自己取得了某種所有權。長期下來,人們對更大、更可口果實的偏好成了一種選擇過程,本身就改造了果實,但早在此之前,人類行為就已經將地表改頭換面。動物的馴化也涉及了漫長過程,人們在此期間運用他們獵捕到的動物群,卻並未刻意育種追求想要的特性。我在求學時代學到,人類會捕捉他們試圖馴化的動物,並刻意加以馴服。但事實證明,人類花了數千年時間牧養動物,才能積累出刻意捕捉並馴服動物所需的技能,這種馴化形式最終確實發生在馬和駱駝身上,但它相對不尋常。

人類最初結盟的物種(稱為結盟,因為顯然是對等關係)是一種強大的肉食動物。狼一度生活在北半球各處,從凍原穿越森林,來到歐亞大陸和南北美洲的沙漠,牠們組成等級分明的群體生活和狩獵,高速奔馳獵殺大型草食動物;牠們也獵捕種類繁多的小型動物,例如蛇、鳥和嚙齒類。狼群大概是被人們的食物殘餘吸引到人類聚落的,牠們逐漸和人類建立起共生關係,而後人類加以飼育,藉以助長多種有益特性。狗在華北的最早證據可回溯到約莫一萬年前,但我們可以假定牠們的存在時間更久,因為北方更遠處有狗存在的更久遠證據。狗協助人們狩獵和放牧,但牠們最有益的特性是忠於餵養自己的飼主,以及用喧鬧且具攻擊性的行動對待任何陌生物種,這些特性再加上優秀的聽覺和嗅覺,使牠們成為完美的警報系統。成群結隊的狗不僅能威嚇老虎和人類等大型哺乳動物,牠們也能獵捕侵入穀倉及其他食物貯藏處的小動物,在人類聚落周邊開闢出一片地帶,讓熟悉的人和動物安全通行,卻使入侵者不論體型大小都膽戰心驚,這種特徵對於小型狩獵營地和農村的人們同樣有用;而且最重要的是,牠們是可食用的。

小米是最容易栽種也最快熟成的穀類之一

小米是華北歷史上最重要的作物,是讓人們逐漸定居下來的關鍵作物(參看圖3),該區域馴化的最主要小米種類為黍(學名Panicum miliaceum,又名普通粟)和粟(學名Setaria italica)。兩者都是一年生草本植物,有結實的莖,籽由硬殼保護,因此風乾後可以貯存數年之久,不同於其中某些需要生長很多年的多年生植物,一年生植物產生種籽後,就會在年底凋萎。小米和大豆等一年生植物都在季風帶來春雨、落在黃土地上的春季發芽,它們專門拓殖在受擾動的生態系中,大概是人類聚落周遭最常見的植物。

小米是最容易栽種也最快熟成的穀類之一,需要的水分也相對少,由此說明了它們何以在世界上這麼多地方都有栽種。黍的成長季約有兩個月,能在降雨量四百到五百毫米的地區生長,粟的生長季則有三個月,需要的水分更多。最近的研究顯示,人們在開始運用小米之前的數千年,已經在食用野生小米。隨著人們開始收集並播種小米籽,小米順應了有助於小米籽傳播的演化特性,從而展開馴化過程。華北新石器初期的某些遺址有著儲藏穀物的大量窖穴,是東亞目前已知人們生活大大倚賴穀物的最早遺址。磁山遺址的小米儲藏最早可追溯到西元前八○○○年,而普遍公認最早呈現出馴化型態證據的小米則可追溯到西元前六○○○年左右。

如同世界上其他地方,栽種穀物讓人們得以儲存大量食物,使人口得以增加、人口密度提高,務農人群的地理分布也隨之擴張。穀物的廣泛栽種也使得政治組織有可能構成,因為穀物與其他許多糧食作物不同,穀物長在地面上,全都同時熟成,菁英們因此更易於瓜分收成。穀物連同蜂蜜和野果也用於發酵釀酒,不僅能緩解疼痛和感染,也在社會生活中發揮重大作用,從家族聚會到宗教及政治儀典都能用得上;造酒甚至有可能是早期採集者栽種穀物的主要誘因之一。小米在本書研究的整個時期裡,始終是研究區域的首要穀類,即使人們也栽種小麥、稻米和大豆。

最早栽種小米的人群,按照任何規範意義來說都不是農民,他們在每年特定時節中,仍持續往返於擁有魚類、堅果等野生資源的不同地點之間。這一季節循環讓他們能在特定地點種下小米,隨後再回來收成,他們可以在其他食物充足時選擇少種一些,但想要的話,也能種植大量小米。儘管人們早在西元前八○○○年就在華北平原的磁山儲藏穀物,考古學者至今在關中仍尚未找到年代介於西元前一○○○○至七○○○年間的任何遺址(參看地圖三)。不僅如此,隨後老官臺時期的考古遺存既稀少又貧乏,儘管考古證據匱乏,對土壤中木炭的研究仍顯示,生火燃燒在老官臺時期大幅增加,這可能是該地區最早的農民焚燒土地種植穀物的證據。(本文摘錄自臺灣商務印書館出版之《王的莊稼》,小標為本刊編輯所加。)