在巴西巴伊亞州(Bahia)東部的大西洋岸森林裡,在一名業餘植物學家位於荒郊野外的住宅旁邊,滿覆苔蘚的沙地上生長著一株一英寸高的植物,其泛紅的莖末端開著嬌小的飛鏢狀花朵。這些白色的花有著亮粉紅色的尖端,像是沾了墨水的鋼筆一樣。這整株植物只有在雨季才會冒出。從三月開始,這個地方就會持續不斷處於潮濕狀態,到了十一月才會完全恢復乾燥;而這種植物就會在雨季開始的幾個星期後生長出來。不到一個月,飛鏢狀的花朵就會綻放,獲得授粉,完成任務後就消失。蒴果狀的果實隨之出現,裡面裝著能夠長出下一代的種子。這些都是尋常的現象。不過,接著卻發生了不尋常的事情:末端掛著果實的莖開始垂向地面,彎曲而下,像是低頭鞠躬的細長頸項。果實碰觸到地面之後,莖還是會繼續下垂,而把果實埋入柔軟的苔蘚當中。這種名為「跪地石竹參」(Spigelia genuflexa)的植物,就這麼栽下了自己的種子。

植物也有「母愛」?

人稱勞洛(Louro)的荷西.桑多斯(José Carlos Mendes Santos),是一名雜工暨植物收藏家,他在二○○九年蹲在一處灌木叢後方從事「尋常人類活動」的時候,發現了這個新物種的植物。他當時身在前述那棟荒郊野外的住宅旁邊,屋主是勞洛經常為他工作的業餘植物學家艾利克斯.波波夫金(Alex Popovkin)。他們兩人在附近又發現了另外幾株這種植物,而花了兩季的時間觀察這種植物的生命週期。這種植物被美國的研究者確認是新物種之後,他們兩人即在一本同儕審查期刊裡共同發表了他們的發現。他們寫道,這種植物每年三月都會在同一個地點冒出,就在它們被親代植物栽種的地方。鳥類會築巢保護幼鳥,小型哺乳類動物會鑽洞,而跪地石竹參則是把自己的寶寶種在一片苔蘚裡,這是撐過長達數月的乾季最安全也最好的地方。

長久以來,植物學家都知道親代植物會竭盡全力為自己的下一代提供一個好的起跑點。在這個案例當中,巴西的這種植物藉著決定自己的下一代應該在何處發芽,而更能夠確保它們的成功生長。在一個嚴酷又多變的環境裡,最好的地點就是早已證明肥沃的地方,亦即親代植物早已在那裡生長的地方。即便是最不敢使用其他通俗用語描述植物行為(包括「行為」這個詞本身)的植物學家,也會把這種巴西植物採取的做法稱為展現了「母愛」(maternal care)。我覺得這種不精準的說法頗為有趣。除非你是住在一座小島上或是在一簇銀杏林裡,否則你見到的大多數植物都會是雙性的,意思就是說那些植物同時擁有雄性和雌性生殖器,因此能夠製造植物版本的卵子和精子。實際上,這種巴西植物能夠「自交」(selfing),也就是像許多植物一樣,有時會結合自己的花粉與胚珠而產生後代。「父母之愛」(Parental care)可能會是比較精確的說法,除非你願意對植物性別的流動性採取更細膩的觀點;實際上,在植物照顧著自己已經受粉的胚珠之時,我們可以說這麼一株植物正處於其生命當中的母親階段。我喜歡把雙性植物想像成像是娥蘇拉.勒瑰恩在《黑暗的左手》(The Left Hand of Darkness)這本小說裡描寫的那種雌雄同體的個體,能夠有時擔任孩子的母親,有時又擔任父親。他們對於在一生中只能扮演其中一種角色的人類訪客頗感同情。

植物也會仔細調整胚胎的溫度

植物當中的母愛(暫且沿用這個普遍的用語)廣泛可見,但跪地石竹參彎下莖桿栽種自己果實的這種做法相當罕見,不過花生倒是另一個例子。植物還有其他許多關愛下一代的方式。如同小型哺乳類動物會與自己的寶寶蜷縮在一起保暖,或是蜥蜴與蛇先曬過太陽再把身體覆蓋在蛋上面傳遞體溫的做法,植物也會仔細調整胚胎的溫度。在公園、草坪,以及人行道裂縫上極為常見的狹葉車前草(narrowleaf plantain)這種可食用雜草,種子是長在一根暴露於外而呈尖刺狀的高莖上。那根尖刺的顏色會隨著氣溫高低而變淡或變深,藉此反射或吸收陽光,好讓發展中的種子處於理想的溫度當中。許多植物會改變果壁與種子保護膜的厚度——這兩者其實都是親代植物的組織——以調整幼苗發芽的時機。親代植物如果發現自己置身在比較乾燥的環境,產生出來的種子表面積就可能會比較大,於是就有更多水能夠穿透種子充滿孔洞的表面,好讓裡面的胚胎攝取足夠的水分。在柯羅拉多州的高山山脊上,有些植物會把種子直接安置在莖的基部,就像巴西那種生長在苔蘚上的花卉一樣。這麼一來,幼株即可在親代植物的遮蔭下展開生命,否則在那個被陽光直射而且別無遮蔽的環境裡,幼苗很有可能在短短幾天內就會被曬成乾。親代植物死亡之後,其體內的水分也會隨著身體腐爛而成為子代的滋養來源。

不過,親代植物還有另外一種方法能夠為子代奠定成功生長的基礎,也就是傳承自己從經驗當中得到的智慧。有一種舊想法因為當前的新研究而重新受到重視:亦即植物和自己生存於其中的環境密不可分。從環境可以看出一株植物的後代會成為什麼樣的植物——能夠在艱困的情境裡生存茁壯,或者不行。環境會改變植物的身體結構,從而可能引導它們的發育。而且,這些變化也可以傳承給後代,於是後代的身體從一開始就以不同的方式發育,因而更有能力因應親代植物所經歷的艱苦情境。

換句話說,親代植物可以把生存在一個艱困的世界裡所需要的技能傳承下去。在某些案例當中,這樣的傳承涉及全新的身體部位以及身體表面的盔甲。舉例而言,溝酸漿如果暴露在掠食者的攻擊下,產生的子代就會在葉子上長出一排防衛用的刺。經歷過毛毛蟲危害的野蘿蔔,其幼苗的葉子也會長出額外的硬毛,體內還會預先充滿防衛性化學物質,以便更能夠抵禦威脅。這些後代植物如果遭遇了和親代相同的挑戰,就更有能力加以因應。

這些改變有可能相當巨大,足以讓科學界將其認定為先天受到遺傳建置的特質,也就是演化造成的結果。不過,這種改變發生的速度遠遠太快,不可能是來自演化,任何植物都不可能在一個世代裡演化而成。看來遺傳基因無法讓我們得知事情的全貌,甚至可能連一半都還不到。

植物乃是形塑著自己的未來

在先前的一個章節裡,我們得知了植物的記憶,也就是植物能夠回憶自己過往的經驗,而做出明智的選擇並且改變自己的發展方向。可是植物有世代記憶這種承繼而來的記憶嗎?現在,研究者已開始找尋這種記憶,於是這種跨世代的效應恐將改變整個植物遺傳學的領域,或是演化發育的研究。生態發展這門新學科因此興起,研究環境的巨大影響力。基因在目前是生命密碼的代表。當然,基因對於植物生命中的許多事物而言都很重要。不過,基因看起來已愈來愈不像是一種供生物解讀的密碼,而比較像是一套具有彈性的指令集,有如一本由讀者選擇情節發展的小說,帶有多種結局,每一種結局都受到故事發展過程中的千百萬細微變化所影響。

基因如果無法讓我們完全得知一株植物會成為什麼模樣,那麼就必須要有一項新的生命理論填補此一空缺。植物有很大的彈性能夠轉變為周遭環境要求它們成為的模樣。一株植物在環境中每個面向所受到的經歷——以及其親代植物所經歷的環境——對於植物的形塑可能扮演了超出我們想像的角色。換個方式來說,植物乃是形塑著自己的未來。它們適應調整自己的身體,以便更能夠因應不停變動的環境。環境影響了植物,而植物也為了回應這樣的影響而改變自己,把自己塑造成新式的植物。[1]在康乃狄克州任職於維思大學(Wesleyan University)的植物演化生態學家桑妮亞.索騰(Sonia Sultan)指出,這種現象表示植物擁有能動性。藉著把適應變化傳承給自己的下一代,植物即是在引導著自身這個物種的發展方向。它們對自己的掌握程度可能比任何人想像的都還要高。(本文摘錄自《食光者:讀懂植物,就能讀懂這個世界》,本文小標和照片由本刊編輯所加)

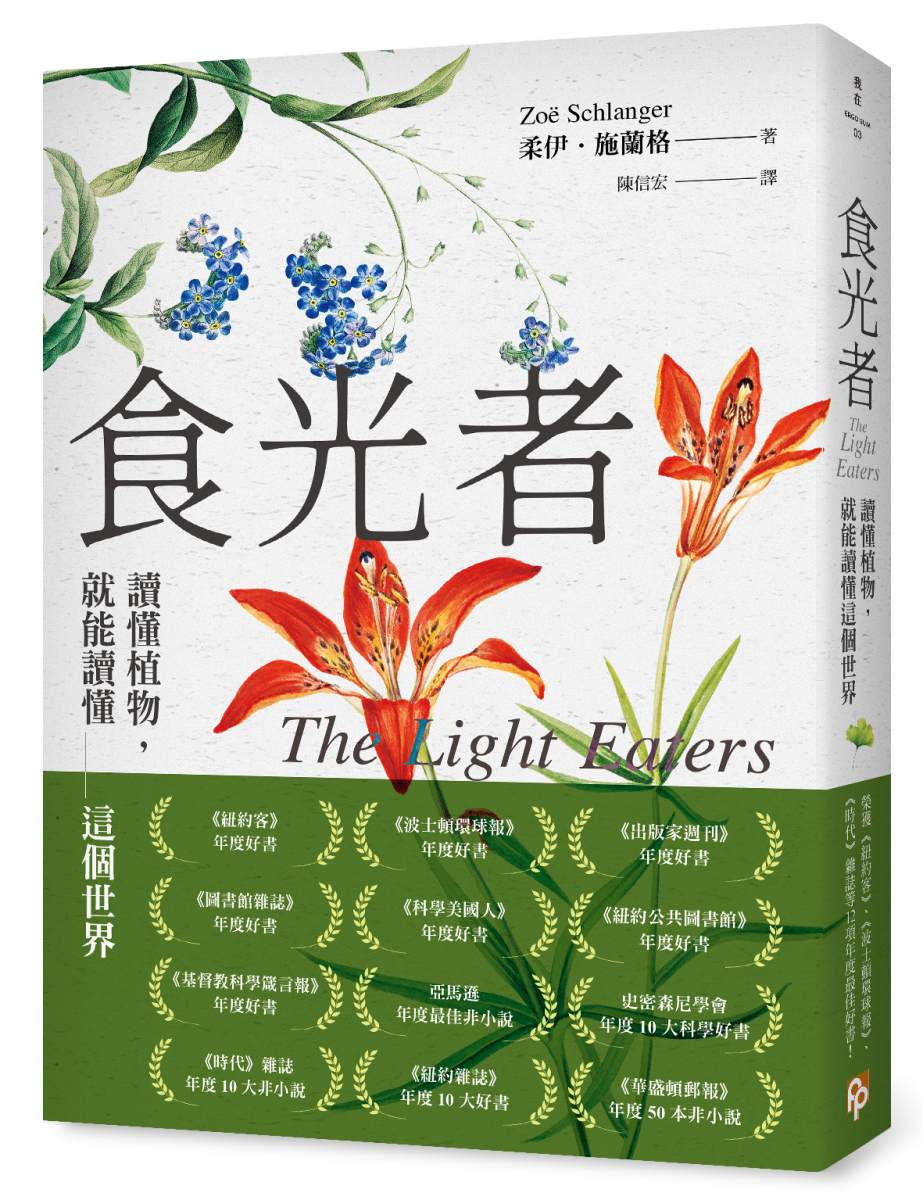

書名:食光者:讀懂植物,就能讀懂這個世界

作者:柔伊.施蘭格(Zoe Schlanger)

翻譯:陳信宏

出版日期:2025/08/25

[1] 原註:這種情形也可見於動物身上:赤蛙(brown frog)的蝌蚪所置身的環境裡如果有掠食性的蠑螈,就會發展出特別膨大的身軀,讓蠑螈吞不下去。紅腹濱鷸(red knot)這種岸鳥如果發現附近有掠食者,就會在短短幾天內發展出更大的飛行胸肌,以便能夠更快逃命。這些例子取自桑妮亞.索騰在二○一三年發表於柏林高等研究院的講座:“Nature AND Nurture: An Interactive View of Genes and Environment”,https://vimeo.com/67641223。