石喬假土魠、盤仔假赤鯮,上菜市場買魚常被騙嗎?漁業署委託台灣魚類分類大老、中研院生物多樣性研究中心執行長邵廣昭等11位專家,耗時一年多,蒐集台灣常見的10大類721個水產物種,出版《臺灣常見經濟性水產動植物圖鑑》,堪稱目前台灣最完整的水產圖鑑,還貼心附上漁法、產期,以及各種魚類特徵,民眾除了上網看電子全文,也可掃描QR code,將常買的魚蝦貝類圖片存到自己的手機,上菜市場就不會傻傻分不清楚了。

距離上一次漁業署委託邵廣昭出版的《台灣常見魚介貝類圖說》,已有20年之久,許多魚的分類、學名早已更改,台灣民眾吃魚的習慣也漸漸改變,例如以前過年常吃的白鯧,近幾年因族群數減少,價格高漲,早已被金鯧、燕鯧或其他魚取代,這次除了更新內容,也特別將上一版480個物種,擴充到721種,包括藻類、珊瑚、軟體動物、蝦、蟹、棘皮動物、魚類、兩棲類。

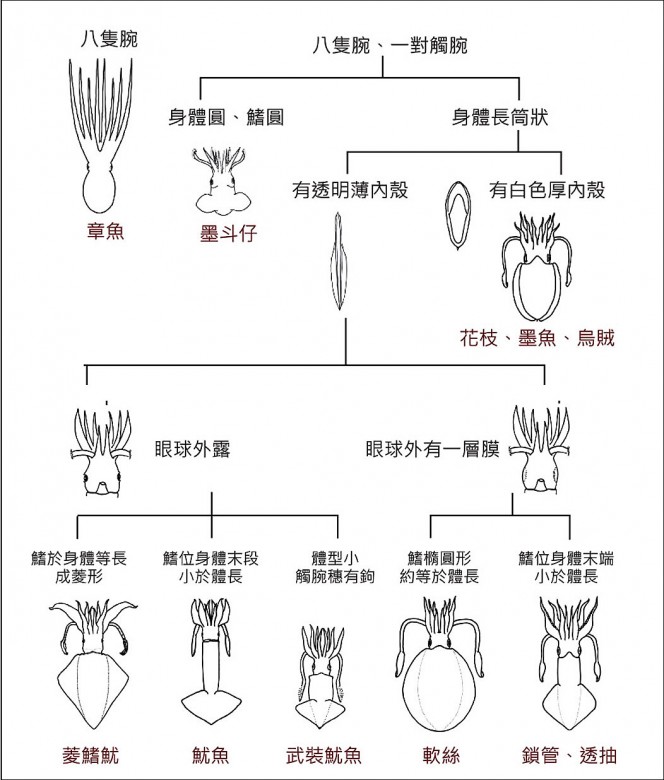

新版圖鑑便利性大升級,頭足類章節開宗明義就畫出分類圖譜,有八隻腕的是章魚,八隻腕加一對觸腕則有花枝、魷魚、軟絲、透抽,花枝就是俗稱的烏賊、墨魚,魷魚的特徵是眼球外露,透抽則是身體的鰭比體長短,軟絲的鰭是肥肥胖胖的橢圓形,和體長差不多。

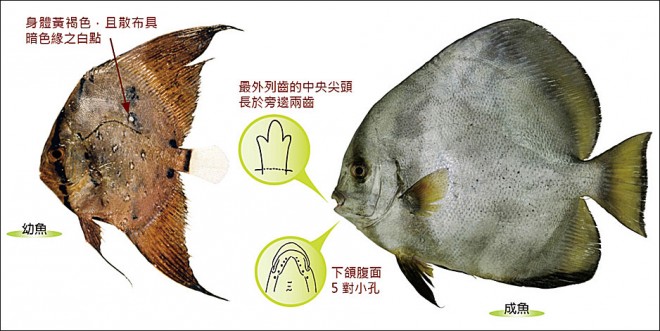

圖鑑還貼心將同科不同種、容易搞混的魚類放在相近位置,在照片中標出不一樣的特徵。例如菜市場常會將比較低價的「盤仔魚」,混充成較高價的「赤鯮」,盤仔最明顯特徵是背鰭有細長如絲的硬棘,赤鯮沒有,且赤鯮的背部有3個大型金黃色圓斑,只要看圖鑑中的照片就一目了然。

協助第一線漁業調查員 民眾也可使用

這本書主要是為了第一線漁業調查人員出版,例如漁會、海關、研究人員等,配合後年全面上路的港口卸魚申報。

漁業署副署長黃鴻燕說,魚類分類是很深奧的學門,漁民一次都抓好幾個物種,每種魚的特徵不同,有些很細微,光是鯛類就有20多種,連專家都難以辨識,地方政府受限人力、經費,申報沒那麼確實,不過未來第一線人員只要下載此圖鑑到手機,就可在現場立即辨識,有精確的統計,才能評估資源量、制定相關政策。

一般民眾若有興趣,除了可上網閱讀公開的圖鑑全文,漁業署也為圖鑑中的每隻魚建立QR code,比照圖鑑中的頁面,標示特徵,民眾可到「蹤橫魚蝦貝類網」打關鍵字,搜尋自己平常習慣買的魚種,掃瞄QR code存到手機,上菜市場只要拿出手機比對,就能知道自己吃到哪種魚。

不過漁業署企劃組組長林國平說,若魚已經切片,看不出形體,可能就不適用圖鑑,但未來若超市或業者有意願,可結合商品標示附上漁業署的QR code,讓消費者更清楚產品。

例如選取「白鯧科」有四種魚類,點選其中「圓眼燕魚」就會有詳細說明,可以在網站上看,也可以下載QRcode,供買菜時參考。

哪裡看得到這本書:

實體書洽詢專門販售政府出版品的「國家書店」或「五南文化廣場」

免費電子書全文直接點選這裡

掃瞄QR code可上「蹤橫魚蝦貝類網」