風裡沒有鹹味,我們很多人對海是陌生的。但即使是這樣的我們,在海的包圍之中,還是不知不覺長出了些島國心態。

生於島,長於島,難免在意與島相關的種種故事,留心以島為題的各式想像。

到目前為止,我人生中絕大部分時間都待在島上。雖曾離開台灣好些年,正好也是待在另一個島國。踏上大陸塊,只有短暫的觀光,北美、歐陸、印度,全部加起來恐怕不到一年。與我生長於同一島上的人,情況類似的應該佔多數吧。

當然,這牽涉到你如何為島下定義。例如澳洲要算是島還是大陸呢?(雖說這名稱已洩漏其分類地位。)這片陸地在地圖上看來形狀完整,和別的陸地明確地以海洋隔開,卻是被劃分為大陸的。這看的不是海水包圍的表象,而是下方的地質板塊——澳洲穩固地座落於自己的板塊上,而不是像格陵蘭那樣,屬於北美板塊的一小部分而已。

「機運」決定了哪些基因會先踏上一片新陸地

不過,如果極端些,地球表面約百分之七十是水,所有陸地都是被水包圍的,因此所有的陸地都可以說是島。或許是我們身為陸地生物的本位心態作祟,忘記了水才是多數。就好像你我體重的六成都是水。就好像這裡的文字全都是被均質的空白所包圍,眼睛看到的空白其實是壓倒性的多;只不過我們更在乎的,是這些具有特定形狀的符號。

然而陸地的大小,仍會為居住其上的生物帶來實質影響。生態學裡有一個子領域,「島嶼生態學」,便探討島嶼的生態特色如何與大陸不同。(這種說法暗示了大陸是主體,島嶼是相對「不同」的。但我們已經知道大小份量不見得代表我們的興趣所在,所以對於這種暗示,就暫且略過不理吧。)

首先,不同生物從大陸跨海遷徙到島嶼時,並非都有同樣的機會抵達,總是能飛的和會游的成功機會較大。而即使是同一個物種之內,也不是所有遺傳組成都會按先前的比例抵達島嶼。在很大成分上,是「機運」決定了哪些基因會首先踏上一片新的陸地;從這個新起點開始的新族群,便發展出與大陸上的母族群完全不同的命運。這稱為「奠基者效應」。

由於島嶼上既存的環境和其他生物都與大陸上不太一樣,因此新來的島民在適應環境的過程中,也比較可能變化成新的物種,在別的地方都找不到。事實上,據說鳥類之中,只分布於侷限地區的「特有種」,便有50%發生在島嶼上。考慮到島嶼面積只佔全部陸地的六分之一,這樣的比例確實很高了。

某樣東西流行起來,一下子風行全島

而像台灣這樣,曾經與鄰近的大陸塊連結,後來再因海平面上升而切割的島嶼,就算原本擁有相同的生物,但各自演化,時間久了,兩邊的生物也會逐漸變得不同。

原因之一,是一種在島上運作的力量:由於島嶼能容納的族群先天較小,和大陸上的大族群比起來,遺傳組成的流變也有明顯不同。以同一種生物來說,島上族群的遺傳多樣性大抵上是比大陸親戚要低的——低到有人推測這可能是島嶼生物的滅絕率較高的一個原因。這種差異,在數學演算及實際觀察上皆可得見。用比較直觀的方式來說,大族群具有緩衝作用,各種不同的特色可以同時並存,小族群則容易落入均質化的危機。

這一點,在我自己生活的島嶼文化中,是很容易觀察得到的。某樣東西流行起來,一下子風行全島、人盡皆知;沒參與到的人,就算心態夠健全不會自覺落伍,也很難不知道目前在流行些什麼。然後不久又有另一樣新玩意兒風行,很快取代之前的流行。不管是飲食、運動、寵物、醜聞、流行語、養生法……隔段時間便如颱風般橫掃而來,猛烈攻擊一陣後又換另一樣。長久下來,島上曾經熱衷過的事物很多,但滅絕率高,留下來的事物少之又少。資源有限,有幸細水長流的事物,水真是細到常有斷絕之虞啊。

坐擁天然屏障,我們可以篩濾外界的人事物

奇怪的是,儘管以單一物種來看,島嶼族群易有均質化甚至滅絕的危險,但如果同時看很多物種,台灣的生物多樣性卻又非常之高。一般認為這與台灣的地理位置適中,島上又有眾多高山,使得氣候類型跨越了熱帶、亞熱帶、溫帶到寒帶有關。簡單的說,環境型態之豐富,造就了島上生物的繁複多樣。

再者,生物學家也已經知道,島嶼面積愈大,能容納的物種愈多。我們的島嶼擁有如此多的山脈與河域,也因此擁有豐富多變的環境。如果面積小到某種程度,能夠支撐的生物多樣性應該也會急速降低吧。

再繼續想,或許因為陸地面積夠大,再加上某些歷史因素,住在都市裡的我平時其實不太覺得自己住在島上。風裡沒有鹹味,我們很多人對海是陌生的。但即使是這樣的我們,在海的包圍之中,還是不知不覺長出了些島國心態。因為坐擁天然屏障,我們可以篩濾外界的人事物,只讓自己喜歡的進來,這難免限制了與世界陌生部分互動的熟練度。幸好,還是有一些具有海洋性格的人,勇於跨越海洋隔離,闖蕩東南西北,並帶回外面的故事。然後這些故事就有機會傳遍全島。畢竟這是島嶼生態學的一部分。

結果,這裡還是擁有豐富的生物多樣性。真是神秘。

浩瀚宇宙中的小島,是謂「島宇宙」

說到神秘,島在人類文化中一直帶著神秘感。或許因為島的基本定義就是隔離,難以與外界聯繫,於是島順理成章地成了異於此地的「他方」,易於寄託想像。

例如是仙草靈藥所在之地(至少在秦始皇眼中是如此),是珍禽異獸蟠踞之域(了解到島嶼生態學的「特殊」之後,的確如此),是埋藏寶藏的命運轉角(史蒂文生的《金銀島》),是平行世界,是思想實驗,是烏托邦,是夢境之土,是「如果只能帶一本書/一隻動物/一個人」前去的地方。是可以代入千奇百怪想像的符號。

說來,明明身在島上,還是為這些他方意象所吸引,似乎有些諷刺。讓我們勉強解釋為海洋性格的外放懷想吧。

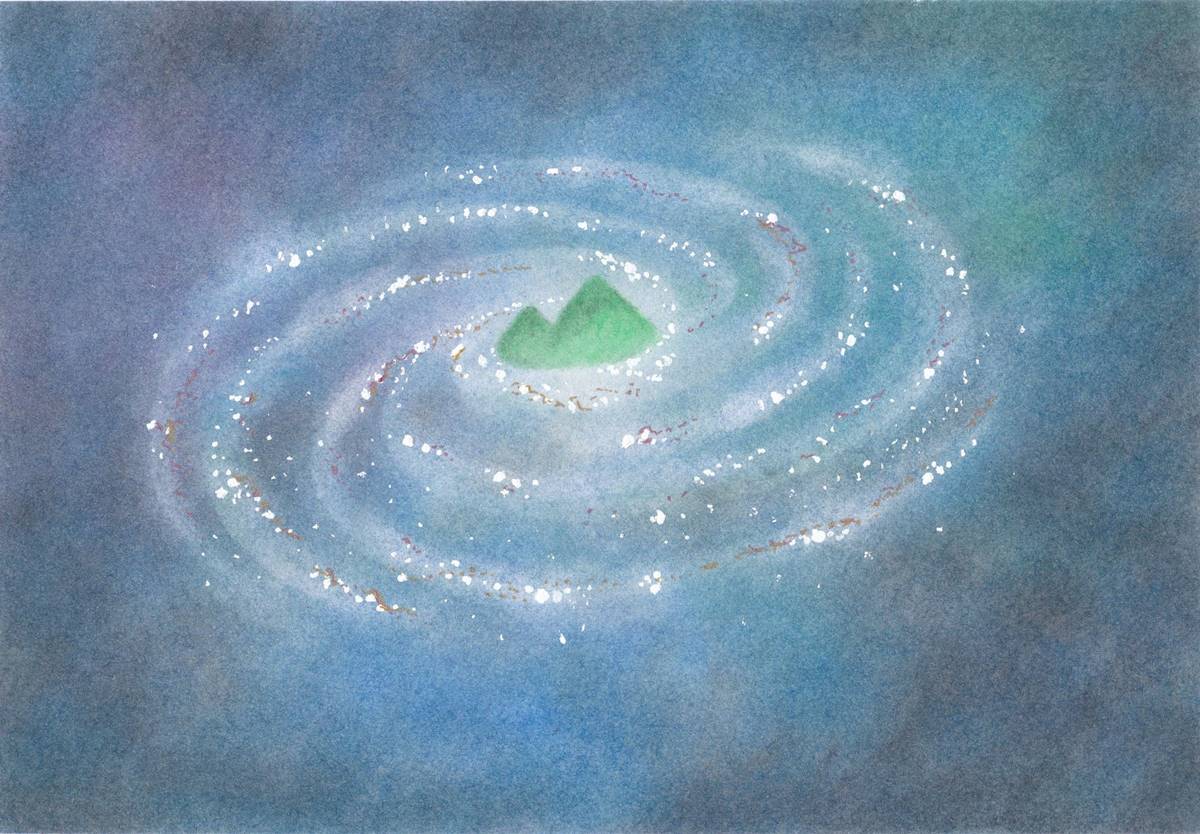

「沒有人是孤島」,十七世紀英國玄學派詩人兼教士鄧約翰(John Donne)在他的佈道裡這樣說,講述人與人之間不可能完全斷絕的牽連。到了二十世紀初,人類開始意識到銀河系之外還有更多星系,我們居住的地方儘管諸星繁多,仍只相當於浩瀚宇宙中的小島,是謂「島宇宙」。

結果,無論對島懷有何種想像,我們全都是被更大的神秘所包圍的島民。