台南左鎮 高雄內門、甲仙、六龜、荖濃

沒料到,對方在瀑布前岩石間搜尋不到幾分鐘,便找到貝殼化石、「漣痕化石」與「生痕化石」;真沒想到,在日本指定的「天然紀念物」,此地竟隨處可見,儼然是第三紀漸新世「蓬萊運動」特別留給台灣的神祕詩行。這使我聯想到,人類在土地留下的人為軌跡如道路,在未來大滅絕後會不會被外星人視為生痕化石?在記憶中留下的感情軌跡,又算不算是抽象意義上的生痕化石呢?

1、白雲仙谷中的攝影家之眼

此刻,我在夢境嗎?

當我閃過一顆橫亙溪床的巨岩,眼前乍現一幅斷崖瀑布景觀,瀑布約三、四公尺高,雖是枯水期,水勢仍見豐沛,直瀉而下激起瀑潭水花四濺,如煙似霧的負離子彷彿這條溪流的呼吸,瀰漫這處隱密的小山峽——此地可是英國攝影家湯姆生(John Thomson,一八三七~一九二一)名作《甲仙埔與荖濃間的山溪》取景所在?

一八七一年四月,湯姆生曾追隨長老教會首位來台宣教師馬雅各醫師,拜訪其平埔族教區,留下多幅珍貴的玻璃照片;尤其是人像,福爾摩沙的面目因此變得更加清晰。甲仙的一位文史工作者游永福,在機緣之下得知湯姆生曾在甲仙過夜,參加部落的歌舞狂歡晚會,便窮盡十八年之力踏查湯姆生取景地點,寫下《尋找湯姆生:1871台灣文化遺產大發現》一書。按其考證,攝影家所言「希望透過這張照片,讓人對這個美麗之島的內山壯麗景致有個印象」,便是此處了。

閱讀往往啟發我的旅行方向。譬似游永福這本巨著,便吸引我走訪了書中考證的若干影像地點,讓我重新省思「另一個文明」在今日的境況;這些玻璃底片舊照包括打狗、府城及馬雅各醫師的平埔族教區,如拔馬(左鎮)、木柵(內門)、匏仔寮(甲仙寶隆里)、甲仙埔、荖濃、六龜里等地,約略呈現十九世紀末西方人觀點的福爾摩沙,無意中也為西拉雅族和大武壠族留下身分的倒影,故有其可貴的歷史意涵。

比對照片,取景角度乃由高處俯瞰,便打量周圍山壁,左右山壁皆是侵蝕崩解的峭壁,唯瀑布右側有岩縫石隙可攀爬。一靠近,就看見兩條前人遺留的繩索,可輕易翻上瀑布頂,豁然開朗。山壁間是一大片傾斜的灰白岩床,上游奔來的兩條小溪流在此匯合成急瀨區,再從岩床左側流往斷崖,形成瀑布——此處可能因鄰近小百岳白雲山(又稱廓亭山,楠梓仙溪與荖濃溪分水嶺)而得名「白雲仙谷」,曾作為烤肉戲水區存在多年,有車道可直達,但八八風災後路斷橋毀,如今只能溯溪床而來。

果真是湯姆生《甲仙埔與荖濃間的山溪》裡的山溪,彷彿與歷史相遇般,令人欣喜。

細看岩面,散布不知何物的鑲崁痕跡。初至以為是溪水侵蝕或地質作用所致,不以為意,後來再往,偶遇甲仙文史工作者帶團來此,才知是貝殼化石。

「整條溪床到處都看得到化石喔。」

「能不能指引一下?」我厚顏請求。

沒料到,對方在瀑布前岩石間搜尋不到幾分鐘,便找到貝殼化石、「漣痕化石」(淺海中沙灘上的漣漪痕與波浪痕)與「生痕化石」(古生物活動留下的痕跡);真沒想到,在日本指定的「天然紀念物」,此地竟隨處可見,儼然是第三紀漸新世「蓬萊運動」特別留給台灣的神祕詩行。這使我聯想到,人類在土地留下的人為軌跡如道路,在未來大滅絕後會不會被外星人視為生痕化石?在記憶中留下的感情軌跡,又算不算是抽象意義上的生痕化石呢?

故說旅人往往仰賴陌生人的好意,才得以窺見旅行的奧義。稍後慢慢檢視急瀨區和岩層,果然處處是貝類化石,但湯姆生隻字未提,只留下一句偈語式結論:「這地方的岩石和植物,還能提供地質學家或植物學家一個豐富的探索環境。」

從化石遍地,可推斷此處是淺海沉積岩,行前我曾上網情蒐,竟在「教育雲」中找到一段前人描述:「谷底有貝殼碎片的化石床向上流延伸幾十公尺。是石灰質的巖質。有算盤蛤、魁蛤、海扇蛤等化石,巖質堅硬不易探集。瀑布上流約一百公尺處的右方山坡上,大樹下有生物礁的露頭,盛產花月蛤及環紋滿月蛤,均是內模型標本,在白雲仙谷底轉石也可採到不少如三民鄉南莊層產出的前高麗花月蛤內模型標本。這區是私有土地非經同意請勿採集,大樹下的露頭有崩坍之險,其洞中有大蛇。請注意防範。」心中一凜,頓生蠻荒探險感受。

眾知甲仙一帶楠梓仙溪流域是海相生物化石寶地,例如四德、牛埔、十八灣、小林、坪溪露頭等多處化石區,故設有「甲仙化石館」,頗值一看。

就在一個多小時前,我從甲仙龍鳳寺旁產業道路底,下切鹽桑坑溪(楠梓仙溪幹流班芝埔溪的小支流),逆流溯溪。起初尚見溪床兩側有水泥護岸固床工程,走了一會兒,溪床恢復大自然原貌,岩石累累,地被植物散布,如山棕、青葙、山螞蝗、龍葵、大花咸豐草、槭葉牽牛、五節芒、紫花長穗木、黃藤、山芙蓉、構樹、含羞草、薄瓣懸鉤子。好像在走迷魂陣,繞行於礫石、淺瀨、激流、淺潭之間,只見溪流清澈潺潺,猶見魚蝦蟹自在優游,亦見短腹幽蟌、粉蝶飛舞。

溪床也不時出現類「峽谷」地形,顯見是沖刷出來的陡峭沉積岩山壁。左岸山壁上面有大片刺竹林,難怪前幾次從南橫公路(台20線)下切都卡在邊坡上,下不了溪床。此行亦見「青苔」(可食用的綠藻類水綿),據云是平埔族人採集的食材,也見客家人俗稱「鹽霜仔」的羅氏鹽膚木,溪流舊稱「鹽桑仔坑」或與此有關。

當我站上瀑頂,按圖索驥,隨即發現攝影家的角度了。我冒了一些危險,手腳並用攀爬至左側山壁一處溼滑的突出岩層,回頭一望,啊哈,果然與湯姆生照片中的岩層雷同——儘管一百多年來經過溪流侵蝕與土石流,溪床墊高了,也不若照片中的深豁高壁,以及枝葉繁茂、蕨類與藤蔓叢生交錯景象。

在這個值得紀念的一刻與地點,獨自置身於一百五十年前的台灣記憶深處,煮杯咖啡,欣賞眼前這片湯姆生所謂「山谷非凡的美麗景致」,人生不過如此。

續往荖濃途中,攝影家也提到「我們注意到了一些漂亮的樟樹,其中最大的直徑約有四呎,高度直達天際,筆直的樹幹往上逐漸變尖,沒有分枝,看起來像一支箭……這裡的蘭花也很多,空氣中到處都充滿了蘭花的香味」。猜想是俗稱「台灣阿嬤」的台灣蝴蝶蘭吧。按我過去在南部山區探查經驗,常見蝴蝶蘭生長於溪邊樟樹枝幹上,四月開花,如今樟樹砍光了,蘭花焉附?

行前,曾閱讀攝影家發表在英國皇家地理學會雜誌上的〈南福爾摩沙旅行札記〉(Notes of a Journey in Southern Formosa),以及《一具相機走中國》(Through China with a camera)、《十載遊記︰麻六甲海峽、中南半島、臺灣與中國》二書,皆強調了甲仙埔往荖濃、六龜途中的優美景色。但我特別留意到文中皆提及,台灣道台的姪子不明白他為什麼要大費周章長途跋涉,穿越一個連道路都沒有的區域,還要冒著生番出草的危險,竟然只是為了「要看看這個地方」、「去看看原住民」。這種意圖認識世界的旅人說法,顯然無法令官府信服,一直旁敲側擊想套出這位皇家地理學會會員的「機密任務」;幸好攝影家聰明世故地為道台大人拍攝肖像照,順利取得入山許可(《台陽見聞錄》有載「洋人不可輕入番社」,必須「請蓋印執照,註明赴何處」)。

然而,我很好奇,攝影家是如何看待他鏡頭底下的人民呢?

2、從遊客變旅人,追尋線性文化遺產

湯姆生還有張照片《木柵巖與赤尾青竹絲》也引起我注意,按游永福考證,略知位於內門木柵教會後方山頭,屬於烏山餘脈。本以為循「石厝登山步道」便可找到今名「石厝」的木柵巖,卻迷失於刺竹林和龍眼園之間,又見吊橋下二仁溪谷疑似照片中的石灰岩地貌,便尋路下去。豈知,遍尋不著照片中的懸岩景觀,還被一公尺長的蛇蛻皮嚇了一跳。此地多山壁巖洞,最適蛇類棲居。此刻,我想起英國自然學家拉圖許來木柵採集鳥類卻失望而返,但仍留意到溪床上的牡蠣殼、扇貝和古象臼齒化石,預示了左鎮、內門、甲仙等地的化石出土。

心有未甘,某天心血來潮致電木柵教會,才得到正確路徑指示,但山徑已然淹沒於樹叢間,每一步都走得我戰戰兢兢。攝影家曾在此處遭遇青竹絲,拍了兩張照片佐證,杯弓蛇影效應極佳,就此縈繞我腦際,眼下只好不住揮舞兩支登山杖開路。幸好一下子便看到照片中的木柵巖——狀如屋簷的洞窟,卻見一根巨木橫亙洞口,意圖勸阻探入。

就在揣測攝影家取景角度之際,忽見樹叢下冒出好幾株「台灣魔芋」,感覺就像中了統一發票特別獎。不知當年湯姆生可曾遇到?若見到恐怕也不知其名,因為台灣魔芋是直至一八九二年愛爾蘭植物學家韓爾禮(A. Henry)來台採集,才公諸於世。

湯姆生來回皆落腳木柵禮拜堂,故有較多時間拍攝人類學調查報告風格的照片,諸如《木柵女與嬰孩》、《木柵母親與孩子的早晨穿著》、《三十六歲的木柵平埔男子側影》、《木柵少女與老婦》、《綁頭巾著盤扣式上衣的木柵平埔女孩》、《三十歲的木柵平埔女人全家福》、《木柵獵人團體》等極具價值的紀錄,為我們保存了一個世界,一個被稱為西拉雅平埔族的世界。

作為闖入者、偷窺者,攝影家如同旅人一路冷眼觀察住民,尤其是婦女的容貌和服飾,例如行經匏仔寮時,他花了相當篇幅描述大武壠族婦女的梳髮方式:「她們把頭髮從前額向後梳成一束,然後長長的髮束和一條紅布交纏,整束頭髮壓向左鬢、繞過眉毛,就像條頭飾,牢牢地固定在腦後……中國人說這裡的女子非常不開化,即使最美麗的女人也不施脂粉……族裡最年老的乾癟老太婆,對塗脂抹粉、戴假髮,或是染髮等用來遮掩歲月痕跡的做法不屑一顧……」(摘自《十載遊記》)

在此讀到先民成為「被考察者」不免有些難堪,對攝影者與外國觀看者而言是有趣的獵奇,對後代吾輩卻是五味雜陳的滋味。但也是這些照片,讓西拉雅和大武壠平埔族的服飾和生活樣貌,以及那個時代的風景、地貌、植物、房舍都得以封存下來,即使時隔逾一百五十年,仍隱約能嗅到先民的生活氣息。

在此之前,清廷都是採民族誌風格的繪圖來保存人民的活動,例如巡台御史六十七使台期間(乾隆九年至十二年間,一七四四至一七四七)命人繪製《番社采風圖》,內容有捕魚、捕鹿、採檳榔、種芋、耕種、刈禾、舂米、糖廍、織布、建房舍、渡溪、搭牛車、迎婦、吊床、守隘、瞭望、私塾等,依畫中婦女服飾、沒裹小腳和男子大耳、無髮辮(下令熟番薙髮蓄辮約在乾隆二十三年,一七五八年)等特徵,研判是平埔族,而非漢人;據此可以想像他們住在高腳茅草屋,用腰織機織布,在樹下舂米,採檳榔、菠蘿蜜,種芋,用魚桁捕魚,捕捉鳥禽,圍獵梅花鹿,接受漢化教育等生活樣態。

但是,上述繪圖和攝影也揭露了一個隱藏的問題:從清領到日治,包括來台西方人,對福爾摩沙的描述與建構,多少帶有帝國主義自我堅證的文化優越感,都帶有合理化殖民統治的意圖;即使是人類學式的影像,亦看得出「薩依德式東方主義」運作的痕跡。

這些歷史繪圖如今充滿政治味。有的拿來主張中國與台灣關係,強調治理關係源遠流長,可愈想要確定,關係卻愈疏離;有的拿來主張台灣獨立於中國,早在中國、荷西治理之前即有原住民(平埔族、南島語系),企圖開創新國族認同感,可愈想要確定,關係卻愈火爆。事實上,早在荷、西治台,所謂「台灣人」指的就是平埔族,清初也是如此。弔詭的是,這些論述從未問過原住民自身的詮釋和訴求,反而讓他們成了近乎籌碼的角色。

所以,不禁要問,攝影家對影像的思考,一開始是站在什麼樣的位置上?又如何與這些一輩子沒見過攝影的人們互動?雖說都是讓台灣被世界「看見」的影像,但這種「看見」,可是西方殖民心態的「看見」?抑或獵奇心態的「看見」?尤其在《湯姆生鏡頭下的晚清中國》一書中,平埔族成為台灣住民的代表形象。

從攝影家的旅行記述,知其對平埔族充滿好感,例如「可愛純真」、「坦率真誠」、「淳樸好客」;對漢人的評價則是「貪婪無情」、「狡猾的華人」、「阿洪(隨從)端上桌的雞肉,就和所有中國佬的腦袋(就算是被食人族煮過)一樣硬」、「阿洪深深嘆了一口氣,我以為阿洪的中國人庸俗天性,終於也被這樣燦爛的景色所感動而忍不住讚賞,但事實完全不是我想的這麼一回事……他是想到在這趟探險中,可以保住腦袋平安回家而感到高興」。當然,文中也可見英國式的揶揄,例如「這些可憐人幾乎像老太婆似地相信,只要摸到(馬雅各)醫生的衣角,那些多年來讓生命成為痛苦折磨的疾病就能痊癒」、「發明此捕鼠器的機械天才……在達到這個至高無上的成就後,就一輩子甘於當個心滿意足捕食老鼠的平埔族人」。

照片比起繪圖,委實保存了現場更多的情境和細節,加上今日影像技術突飛猛進,經過高畫質掃描放大之後,看到的細節比攝影者原先看到的還要更多,後人便可透過「再記憶」方式,重新建構自己的原鄉印象。例如木柵系列照片的背景,透過截圖放大,庭院植栽都可辨識出來:菸草、木瓜樹、刺竹、長枝竹、土牛膝、五節芒、內苳子、姑婆芋等。

不可思議的是,作為《尋找湯姆生》書封圖的《木柵女與嬰孩》,從放大的影像中,作者竟檢視出木柵女曾修眉,其餘數張女子照亦然,但不知修眉是西拉雅族女子或平埔族女子的習俗?(本文轉載自《徒步旅人:深入台灣20條故道,在走路與獨處中探索島嶼記憶,與自己對話》)

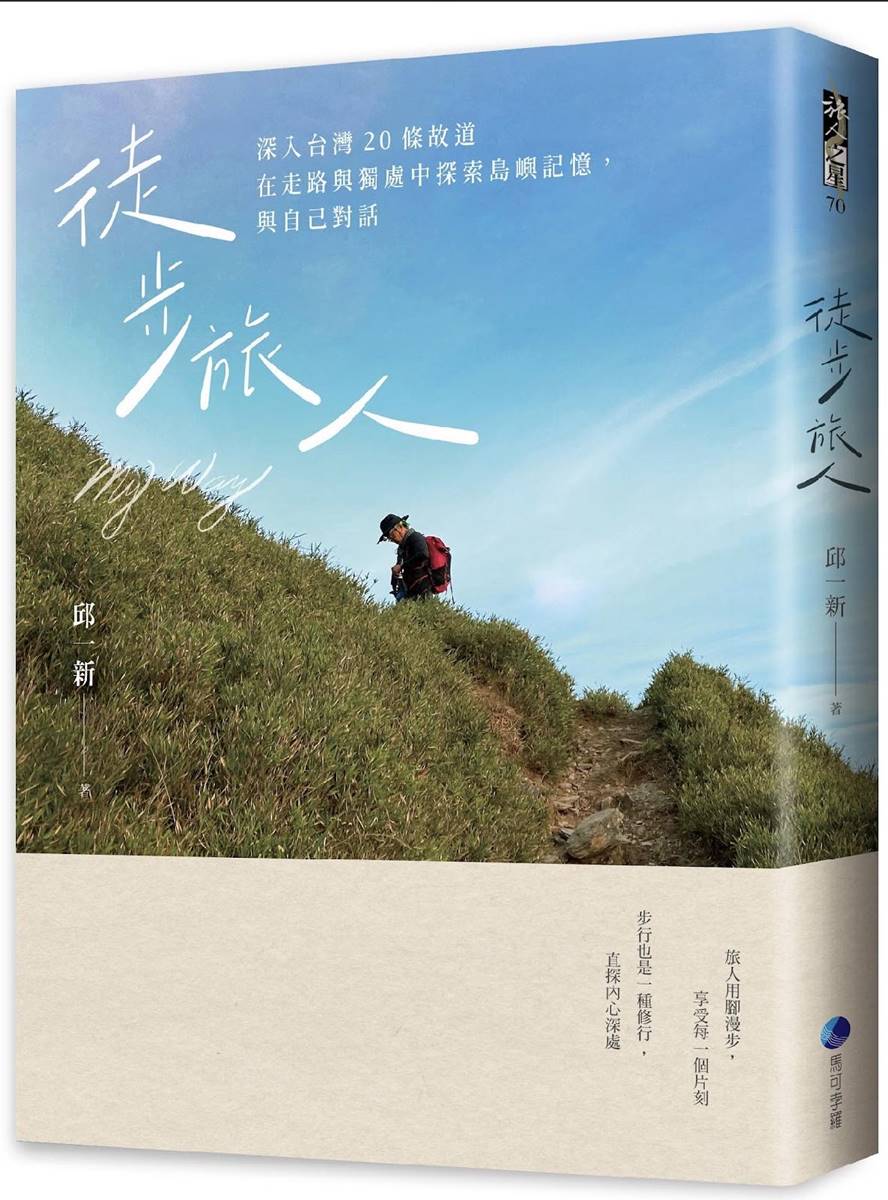

書名:徒步旅人

作者:邱一新

出版:馬可孛羅

出版日期:2023/07/06