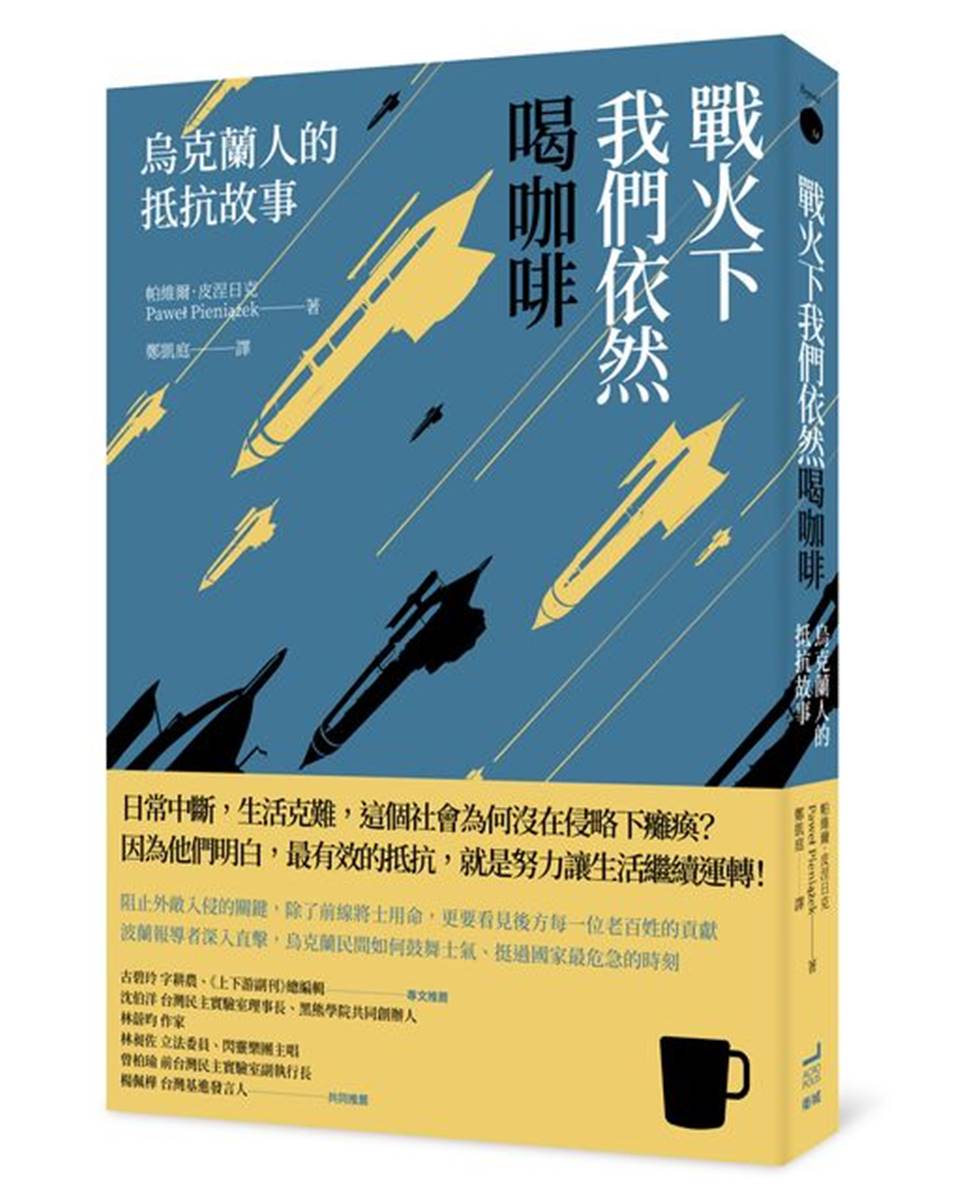

戰火下 我們依然喝咖啡

他們從家裡帶來爐子、廚房用具、鍋子和餐具。她的鄰居們在這裡幫忙,確保沒有任何食物被浪費,若牛奶過多且開始發酸,他們就拿來做成奶渣或點心。昨天奧爾哈發現他們的黃瓜、豆子、馬鈴薯和水煮蛋太多,她便回家做了美乃滋,我們談話時,今天廚房值班的婦女們正在用這些食材準備沙拉。「就算每個人只象徵性地拿到一小匙,至少也是種變化。」奧爾哈說。

燈光昏暗的長廊似乎沒有盡頭。遠方某處有些剪影在移動,是守衛地鐵入口的警察們,還有一些抽菸的人,頭上盤旋著煙霧。奧爾哈(Olha)在哈爾科夫拖拉機工廠站執勤,穿著夾腳拖、背心的她臉上帶著笑容,不時與人交談。

她說現在抽菸的情況比之前好多了,之前每個人都擠在一起,煙霧彌漫。雖然她自己也是吸菸者,但連她也無法忍受,因此她告訴待在車站的人,從現在起一次就兩個人,每次十分鐘;隊伍因此出現。菸癮重的人抽完就要再次排隊,這樣兩根菸之間才不會相隔太久。不過他們都聽話照做,因為無論戰爭還是和平,奧爾哈都在地鐵站裡維持秩序。直至二月二十四日,她都在管理列車運行,並照顧乘客安全,而現在她盡力確保那些離家的人沒有缺東西。她成了哈爾科夫拖拉機工廠站的女主人。

「現在這裡就是你們的家,所以你們要像在家裡一樣。」奧爾哈告訴地鐵裡的人。

他們把她的建議放在心上。

二月二十四日,奧爾哈正好有班,人們在第一波襲擊後來到地鐵站。雖然哈爾科夫拖拉機工廠站所在的區,比勞動英雄站的區遭受砲擊要少,但這一帶也不能說是安全的。這裡時常有飛彈落下,目標是附近的工廠;這個地鐵站的站名就是因它而來。

最初那幾天,奧爾哈上一班、休息一班,她休息時由另一名值班人員接手。另外兩個員工無法來工作,因為他們住的村莊被俄羅斯軍隊佔領了。奧爾哈和同事兩人必須照顧出現在地鐵站的人。在尖峰時段,那裡有超過八百個人。

起初,奧爾哈一下班就回家,某次去公寓陽台抽菸後,這行程就改變了。天色慢慢暗下來,不久後就要開始宵禁,沉默被如雷的砲火聲劃破,轟炸越來越激烈。奧爾哈聽到火箭彈的轟鳴聲掠過頭頂。「有糟糕的東西在四射,我不喜歡。」她想。抽菸的興致減弱,她丟掉菸進到室內,穿過兩間房間,在房子深處告訴丈夫,最好留在那,而他只是點了點頭。兩分鐘後,火箭彈撞上他們大樓旁邊學校的後院,衝擊波粉碎了奧爾哈不久前才站在上面的陽台,他們公寓的窗戶也破掉,房裡一片混亂。現在開始,她肯定會相信自己的直覺。

氣溫在零度上下游移,刺骨的涼意籠罩著公寓,他們包得緊緊地在玄關過夜。早上,他們封住窗戶,收拾一些東西,帶著鸚鵡與同為失去窗戶的鄰居一起去了地鐵站。從那時起,她就只偶而回家一次,看看房子是否還在,是否被洗劫。基本上她所有的時間都在地鐵站裡度過。

剛開始她在地鐵站有滿滿的工作要做;這附近有可疑的人在遊蕩,也有爭執與不愉快的事件發生。火箭彈炸毀附近的小店,包括一間酒類專賣店。一群男人偷了酒,醉醺醺地帶著伏特加來車站喝,挑釁地鐵站裡的人。奧爾哈快速組起巡邏隊,並請警方幫忙擺平醉漢,要他們另覓避難處。後來車站一直都很寧靜,而值班人員也把待在車站的居民當成自己的家人。

飲用水沒辦法供應這麼多人,但是有車且有膽量的人就會開車去取可飲用的地下水。一批批來自各組織的志願者,包括克利須那(Hare Krishna)也來到車站。某天一位住在附近的男子來到車站,他說他是醫生,樂意照顧病人,從那天起他就定期出現照看病人。居民以不同的方式支持彼此,比較年長的學生為孩子上課,每個人都試圖在自己能力所及的範圍出些力。他們把家裡的一切都帶來。幸虧有志願者,哈爾科夫拖拉車工廠站開始有穩定的水、熱食、食品、藥物,甚至是衣物。

居民在奧爾哈的帶領下把所有東西分類,設了一個儲藏區和兩個廚房。他們從家裡帶來爐子、廚房用具、鍋子和餐具。她的鄰居們在這裡幫忙,確保沒有任何食物被浪費,若牛奶過多且開始發酸,他們就拿來做成奶渣或點心。昨天奧爾哈發現他們的黃瓜、豆子、馬鈴薯和水煮蛋太多,她便回家做了美乃滋,我們談話時,今天廚房值班的婦女們正在用這些食材準備沙拉。

「就算每個人只象徵性地拿到一小匙,至少也是種變化。」奧爾哈說。

這是令人想起往日生活的味道。

一開始她得叫負責的人去清理月台、廚房和廁所,現在大部分人都知道自己何時值班,她很少需要去提醒。沒有人需要去請託或強迫別人做任何事情。過去四天這裡有點混亂,因為水源斷了,但是當水恢復供應,站內的居民們就捲起袖子開始工作。每個人都在照顧車站,把它當作共同的財產。

與充滿恐懼、害怕的勞動英雄站不同,這裡有著家的氣氛。

雖然在哈爾科夫拖拉機工廠站的月台上沒有奢侈的東西,有的盡是床墊、棉被與睡袋、快速打包的行李。因為隧道還是有風,只有待在車廂裡才能保暖,人們都裹著毯子坐著。砲彈不會射到這裡,不過下一站是軍事基地。這裡的人少了許多,有些人離開了哈爾科夫,有些人回到了住處。

當奧爾哈走上月台時,立刻就能聽見孩子喊著:「奧爾哈阿姨!我們的奧爾哈!」這些聲音劃破月台上陰鬱的氣氛。地板上鋪著有動物、樹與房子圖案的墊子,上面是積木、拼圖和汽車。一位衣服上有「Girls just wanna have fun」字樣的女孩疊著積木,不顧一旁橫衝直撞的男孩們,另一個女孩在劈腿。雙胞胎兄弟爭著扮鬼臉;大人們互相搭聊。感覺好像在自己家。

以前奧爾哈值完十二小時的班就只想回家,她不想再看到地鐵,只想在公寓裡與她丈夫和鸚鵡待在一起,現在一切都改變了,她一離開車站就想回來。

「現在我想盡快回到那裡。我都跟我老公說:『我們快點回家吧。』因為我住在車站,而且那已經是我的家了。」奧爾哈強調。

基輔的喘息

隨著時序進入三月底,基輔迎來第一個溫暖的日子,首都超過一個月的攻擊威脅也已過去。第一次襲擊成功後,俄羅斯軍隊被困在伊爾平郊區,也就是米哈伊維娜.斯柯瑞克家的所在之處。侵略者不久後開始失去所征服的領土,俄羅斯指揮部為統整兵力,下令從伊爾平撤退,後來也撤出基輔、切爾尼戈夫和蘇梅三州。除了毀壞和傷亡之外,他們未達到任何目標。抵抗帶來了第一批成果。

基輔快速復原,更多人和汽車出現在街上。波迪爾區的廣場上,一名男子在戶外健身區拉單槓,孩子們則在兒童遊樂區玩耍。六十歲的娜塔莉亞帶著五歲的小瓦里莎(Larysa)靜靜地坐在長椅上。這是戰爭初期無法想見的景象。

「太令人高興了!這裡有人,甚至有孩子們在玩耍。」娜塔莉亞說,「已經有春天的氣息了,所以我希望一切會變好。」

基輔平靜了許多,但不全然安全;烏克蘭上空仍面臨導彈攻擊的威脅。全國各城市的警報器響起,但人們已不像全面入侵的最初幾週那麼慌張。雖然俄軍無法直搗首都,但他們沒有放棄奪取,因此很可能發起另一波進攻。儘管如此,在基輔還是能感覺到有所舒緩,比起二月底要好得多。防禦抵擋住了俄羅斯的突擊,這也讓人燃起「不會再更糟」的希望。

我自己那種隨時會在首都看到俄羅斯軍隊的感覺也在消退。我更願意出門散步,甚至在路上運動,無視防空警報。

娜塔莉亞完全沒有離開基輔。最初那幾天她住在地鐵站裡。她帶了兩個袋子,裝上凳子和睡覺用的墊子,後來因為實在太冷才回家。即便是俄羅斯攻擊初期,情況特別混亂的時候,娜塔莉亞偶爾還是會去外面。她在公寓裡坐不住,因為一直待在屋裡會讓人失去理智,所以她有時會闖上街。

「警報一響,我就靜靜祈禱並告訴自己會沒事。路上都沒有人,有時會看到遠方有人,但沒有車。」她回憶道。

路上的車流變多了,雖然與二月二十四日前仍無法相比。娜塔莉亞在這個月裡,已經習慣夜裡的艱難時光,她兩點前無法入眠,克制不住自己從手機看新聞的衝動,等待時間過去,直到累到睡著。通常她在清晨醒來,因為那是警報再次響起的時間。整個白天她都睡不著。

「我也是只睡四個小時。」瓦里莎說,「我不想做其他事。」

基輔人仍難以相信這已經結束。

越來越多餐廳和咖啡館開始營業,象徵著首都的社交生活漸漸恢復。有些店供應無酒精的義大利氣泡酒,而含酒精的飲料則必須私下要求(直到禁酒令解除)。有些地方可以下棋或打乒乓球。有些據點只進行商業行為,有些則是援助性質。

「我們只從訂單中收取交房租的費用。」二十九歲的奧勒說。

他是知名咖啡館「Charms」的老闆。這間店已經恢復營業超過一個星期,奧勒與他的團隊每天替軍隊和國民兵準備幾百份食物。我造訪Charms 的那天,他們正在為軍人準備雞翅、馬鈴薯和醃黃瓜。

「雞翅是肯德基給我們的,馬鈴薯和黃瓜是志願者帶來的。」奧勒解釋,「若有人有物資就會送過來。」

這些全都是在某個通訊軟體上拿到的,使用者在上面寫他需要什麼,或是他手上有什麼東西可以提供,全都免費。

目前咖啡廳顧客只有幾個選擇:錫爾尼基(Syrniki)[1]、炸馬鈴薯餅佐白起司、麵粉炒蛋、雞肉麵糰子。奧勒說,明天會有酪梨吐司,雖然其他蔬果短缺,但市場上有許多酪梨。

最初的幾個星期,奧勒在國土防衛隊服役,但是那個營的人太多,所以他被解雇了。但奧勒發現做他擅長的事情—烹飪,能讓自己變得有用,而他也非常想做事,無法閒閒待在家裡。

「Homie」理髮廳位在基輔市中心最受歡迎的街上,那裡有時尚的店鋪、總是擁擠的咖啡廳、餐廳,以及藝廊。由於開業的理髮店不多,顧客們湧入這裡。二十八歲的基里爾(Kyrylo)是這間店的共同創辦人,身穿黑襯衫、留著鬍子的他熟練地剪著顧客的頭髮。

「我不知道能不能這樣比較,但是我覺得這很像疫情剛開始的樣子。首先是恐慌、不理解正在發生的事情、否認,然後一切都在新的現實下運作。」他說,「人們會去適應新的生活條件,雖然意識到俄軍可能會有攻勢,或是什麼東西會飛進來,但是要他們只待在家裡被動地看新聞更難。」

Homie 比Charms 更早恢復營業。這裡之前有八位理髮師,現在只剩兩位,因為其他人都離開了。理髮服務的需求很大,員工的日程已經排到幾天後。通常理髮收費六百荷林夫納(約台幣五百元),但現在以自由付款的方式進行;有些人一毛都不付,有些人付一點或全額,也有些人付超過原本的定價。許多顧客是軍人。

「他們保衛我們的國家,我很高興他們能感覺自己在過日常生活,坐在沙龍椅上,在這裡獲得一點平靜。」基里爾說。他感覺自己在做有用的事,也因此覺得好多了。(本文轉載自《戰火下 我們依然喝咖啡》)

[1] 一種由乳酪、雞蛋、面粉和糖製成的小圓餅,常搭配果醬、酸奶或鮮奶油一起吃。