刼餘後的晏冬,能靜坐片刻,看著孩子們在眼前玩耍,彷彿嗅聞到「春天的氣息」。捨不得一身簇新的紅色羽絨衣的女性,仍穿著被戰火蹂躪過的羽絨衣,另起爐灶,投入打理暫榻之處。孩子們渴求吃到冰淇淋、糖果、巧克力,像教平民如何在戰時存活下來的臺灣黑熊學院的小提醒——準備緊急物資時,別忘了「讓人心情愉快的小廢物」。

二〇二三年三月,墨西哥城正開著全球食物銀行網絡的年會,今年的主題是「氣候變遷下的食物銀行」,聚集了來自全球近百家食物銀行。其中一堂講座邀來甫於前一年十月成立的烏克蘭食物銀行聯合會董事主席Dmytro Shkrabatovskyi蒞臨,說明他們如何在整個烏克蘭收受和運送食品及個人衛生用品方面發揮關鍵作用。

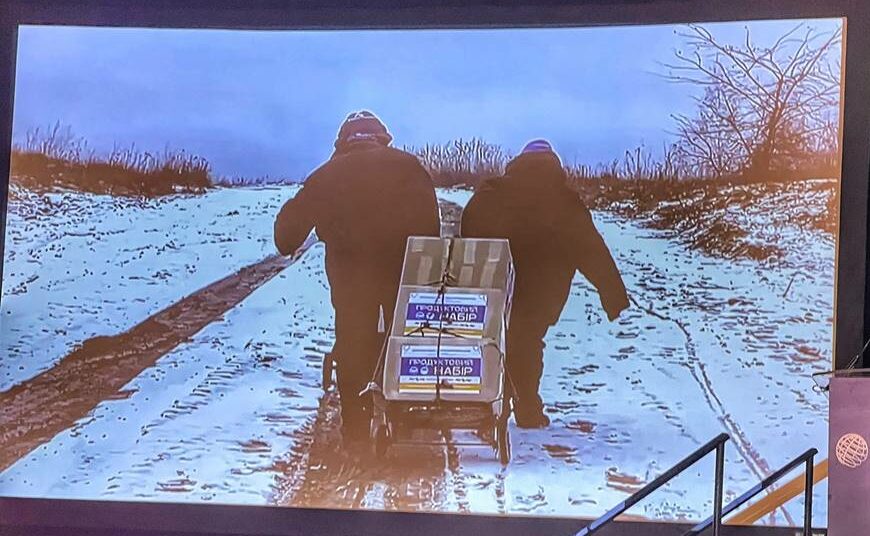

從Shkrabatovskyi在現場播放的影片裡,烏克蘭食物銀行裡的所有工作人員發揮超高效率,以堆高機依序儲放一箱箱物資,劍及履及地運送到各地給劫後餘生的民眾,有些鏡頭裡還可見烏克蘭戰機在貨車頂上盤旋著。若非知道俄烏之間已陷入戰爭一年餘,且影片先對照呈現戰前與開戰後的烏克蘭各地兩樣樣貌——婦孺抹著淚水不止的臉頰、笑容從孩子們玫瑰色般的臉頰消失、無所不在的崩解圮垮建築,會以為他播放的是好市多之類的大賣場工作現場紀錄。

鍵盤敲著這篇文章的當下,俄烏間的鏖戰依然僵持著。

俄羅斯入侵烏克蘭以來,已有諸多著作書寫關於戰爭前線的報導或國際地緣政治的局勢分析;這回,戰地記者帕維爾.皮涅日克(Paweł Pieniążek)挪移自己關注的焦點,走訪烏克蘭幾座城市,包括第二大城市,也是該國重工業、文化、教育中心的哈爾科夫,想了解人們在戰爭期間如何重建日常生活。

他訪問哈爾科夫的藝術家哈姆雷特如此盛讚我城道:「在戰爭期間是座聖城。」二〇二三年十月,哈爾科夫遭到俄軍猛烈轟炸,使剛進入重建的城市再度遭劫難。起因於俄軍坦克被烏克蘭無人機攻擊,遂憤而三度轉襲哈爾科夫的平民;此前的二十四小時內,俄軍更轟炸烏克蘭多達七十九次。體無完膚、千瘡百孔、斷壁殘垣……已不足以形容烏克蘭所遭受的創傷。這場攻擊後的兩天,五十餘位民眾罹難的哈爾科夫境內的赫羅扎村放棄搜救,即刻著手重建。

在烽煙未止的戰地裡,平民老百姓該如何度過難熬的分分秒秒,拾掇起日常生活?正是戰地記者帕維爾.皮涅日克在這本書想著眼的重點。所有受訪的民眾雖不免要哀悼逝去的寧靜生活,最終仍得打起精神試著返回日常,像一位名喚博格丹的受訪者所說的:「我們的任務是別死,而我們做到了。」赫羅扎村被轟炸四十八小時之後,當地人迅速展開重建工作,正是這種態度;逝者已往矣,但如何在日升日落的每一天,戰勝那企圖毀滅他們的咒詛,「要是在這一切過去之後,我還能保有健康的心智,那麼我會感到非常驕傲,畢竟目睹這些可怕的事,還要與之共存,實在過於沉重。」在北頓涅茨克醫院擔起醫護責任的奧克薩娜說,「白天勇敢地撐著,但是當夜晚來臨,你卻忍不住淚水。」

本書書名:《戰火下我們依然喝咖啡:烏克蘭人的抵抗故事》,咖啡,曾經是全球貿易量僅次於原油的大宗物資;喝咖啡,於今人象徵日常的安步當車,也代表著曾經有過反抗不屈服的歷史。十八世紀,尚未從英國手中獨立的美國,為了強力杯葛英國課徵茶稅,於一七七三年爆發了波士頓茶黨事件,「自由之子」將英國運到美國的茶葉都扔到海裡。此一事件,催生了美國的獨立革命,開國元勛的約翰•亞當斯與眾多美國人紛紛抵制茶飲;獨立戰爭期間與其後,喝茶人數銳減,美國人如同「斷奶」般忍住茶癮,轉向以咖啡作為首選的熱飲。

在本書再三讀到人們聚集在咖啡館裡,儘管咖啡館的選擇明顯變少,僅能供應薯條、熱狗、雞塊等最基本餐食,但能夠聚首是互道平安互相支持,也是展現不願屈服於敵人狼子野心的信念。遭逢戰爭的巨慟,仍未阻絕烏克蘭人繼續反抗俄羅斯的意志。然而,作為倖存者,親眼目睹過那麼多傷者、屍首以及滿目瘡痍的建築物橫亙眼前,心性必然丕變。與其繼續啜飲所有逝去的苦杯,不如避免自憐和埋怨,起身振作,走出戰爭的陰影。

日常與平靜,當失去的時候,方知根本不是像呼吸吐納般那麼理所當然。書中受訪的三十八歲男子葉文正在歡慶生日,朋友們甚至準備了巧克力蛋糕、糖果,以及烈酒,他們置若罔聞院子旁的迫擊砲攻擊聲,葉文道出他最想要的禮物——平靜。

典出於《宋史》〈樂志十四〉的「日常月升」,意指「太陽永恆存在」,另一意則是平日、平時。那麼,戰時又怎能再拾日常?也許就是仰賴平日所做的點點滴滴,物質面必然無法回到戰前,平日的嗜好於水電瓦斯及網路俱斷、建築場域幾無完備之下,勢必得打折或另覓他途。如曾在國土防衛隊服役,因為營的人數過多,被解雇的奧勒,「發現做他擅長的事情——烹飪,能讓自己變得有用,而他也非常想做事,無法閒閒待在家裡。」

日常,是一種平靜中的生機,一種脈息正常跳動,也是被喜悅和歡樂敲門時,一種生生不息的脈動與迸發的能量。

曾經讀過BBC的一則報導,在幾乎空寂無人的農業城鎮巴赫穆特(Bakhmut)北部的山坡上,世居當地的八十六歲安娜.伊萬諾娃說:「這不是我們的生活。沒有地方是安全的。我真希望我的生命結束了。」但老太太仍在她的花園裡,拄著一根拐杖彎下腰持續拔草,兩架烏克蘭戰機在空中呼嘯而過。十分鐘後,五聲或更多的轟鳴聲不斷地從燦爛的黃色向日葵地向西傳來。明知戰火延頂,老太太仍不放手整理花園。

烏克蘭政府持續打著反侵略膠著戰,留下來的民眾非萬不得已不肯撤退;他們讓孩子儘量留在父母的身邊,未重蹈一九四四年芬蘭與蘇聯的「繼續之戰」覆轍——進行了史上最大的兒童疏散行動之一,總共撤離了八萬兒童,多數送往瑞典,殘留長期創傷在下一代的心靈。孩童時期被撤離的芬蘭母親,日後所生的女兒因心理疾病就診的比例,兩倍於年幼時未被強迫與血親分離的母親所生的女兒。被佔領又搶回的烏克蘭國土的重建之路上,設法讓學校恢復運作,滿足受教權,幾乎是烏克蘭人的共識,雖說學校可能曾經是俄羅斯人關押過他們親友的「監獄」。

有時候,清晨起床,見一朵花開,若一道陽光融化積雪,梳開了心中的鬱結。刼餘後的晏冬,能靜坐片刻,看著孩子們在眼前玩耍,彷彿嗅聞到「春天的氣息」。捨不得一身簇新的紅色羽絨衣的女性,仍穿著被戰火蹂躪過的羽絨衣,另起爐灶,投入打理暫榻之處。孩子們渴求吃到冰淇淋、糖果、巧克力,像教平民如何在戰時存活下來的臺灣黑熊學院的小提醒——準備緊急物資時,別忘了「讓人心情愉快的小廢物」。

本書這一段特別打動我——當聽見孩子喊著:「奧爾哈阿姨!我們的奧爾哈!」這些聲音劃破月台上陰鬱的氣氛。地板上鋪著有動物、樹與房子圖案的墊子,上面是積木、拼圖和汽車。一位衣服上有「Girls just wanna have fun」字樣的女孩疊著積木,不顧一旁橫衝直撞的男孩們,另一個女孩在劈腿。雙胞胎兄弟爭著扮鬼臉;大人們互相搭聊。感覺好像在自己家。——重點在於「好像在自己家」,人們把地鐵站當作自己的家,每個人都在照顧車站,把它當作共同的財產,「這裡有著家的氣氛」,因為人在哪裡,家就在哪裡。

「世界越是分崩離析,人們越是在自己的腦裡築起堅固的牆,假裝什麼也沒發生。就算周圍被無情的大砲夷為平地、那些真實的牆壁被破片打得扭曲,腦裡的牆也不會倒塌。」皮涅日克如此寫道,唯有腦袋裡的牆依然豎立,「日常」就有機會被維繫著,只是「日常」的定義變得更審慎,例如面對食物的態度:「確保沒有任何食物被浪費,若牛奶過多且開始發酸,他們就拿來做成奶渣或點心。」當奧爾哈發現昨天的黃瓜、豆子、馬鈴薯和水煮蛋太多,便回家做了美乃滋,廚房值班的婦女們用這些食材準備沙拉。「就算每個人只象徵性地拿到一小匙,至少也是種變化。」奧爾哈說。這些食材讓他們想起往日生活的味道,唯一的差別是將不再有分毫食材會被浪費掉。

身處在被《經濟學人》定義為「世界上最危險的地方」、地緣衝突一觸即發的臺灣,我們的日常是一種太習以為常的日常。閱讀這本書,推想關於俄烏戰爭的殘酷與毀滅性,我們是否已然麻痺,或認為事不關己?書中每一位受訪者都在重拾並珍惜日常之間,讓自己更加勇敢,逐漸重回被戰爭奪走的生活。即使他們用顫抖的聲音說:「我們有茶和麵包可以吃。總得活下去。」「這是我的國、我的家,我要在這裡待到最後。」女人堅定地說,「要是我們不幫忙前線的男孩們,前線就會來到平民面前。」

聯合國總部裡,有一幅由挪威藝術家佩克•羅格所繪的、概分為上下部的壁畫,底部是暗沉陰鬱的滿目瘡痍,彈孔和被棄置的武器;中央有條龍攀繞著梁柱上,噙著一把刺穿牠身體的長劍,兩旁有些蜷曲的人體,或在洞穴中,或從淵藪中爬出,有的還戴著腳鐐手銬,狀若行走於地獄間的殭屍。壁畫上部則是色彩明亮、井然有序的繁榮天地,洋溢著幸福強壯的人們,畫裡有名男子放下繩索試圖拯救在下部掙扎伸手求援的人;右側則有一位亞洲男子和西方女子俯身擁抱下方戴著桎梏的奴隸。畫中的光明世界訴說著和平、自由、幸福,由農夫、科學家、藝術家、建築師共同建造的美善世界;畫正中央還有一隻象徵浴火鳳凰的重生符碼。

這幅畫描繪著安理會的任務,努力追求世界的慈善、繁榮、重生以及和平。二戰即將結束的一九四五年,這張壁畫的願景眼看將要實現,卻在戰後歷經冷戰以及俄烏戰爭、以巴對峙,聯合國影響力遞減的當下,和平的世界似乎愈來愈遙不可及。

但我堅信只要戰地的人們從廢墟中挺身站起,突破被戰爭禁錮的枷鎖,重振日常生活,將是對侵略者說「不」的最堅不可催的力量,如哈爾科夫的藝術家哈姆雷特,在他的畫作之下寫道:「生命未曾如此精彩」。