在克羅埃西亞單車生態影展的每一天,我常常感到震撼。這樣的荒境邊緣,這樣的人去樓空,每一個人都經歷過戰爭,走過大風大浪後,平靜地侃侃而談,分析著利與弊,接受無奈。活生生的在地真實就在我眼前,我那時常常在想,如果我正在拍攝他們、正在製作紀錄片的話,他們都是很好的受訪對象吧?

時間|二〇一七年,夏

地點|烏娜河這一側——克羅埃西亞

拍下烏娜河大合照的那天,行程很趕,要跑兩個放映點,雖然都在河邊,但距離科斯塔伊尼察小鎭很遠。

第一個地點在河的這一岸,仍屬於克羅埃西亞,是一座地方圖書館。他們說這裡以前很恐怖,在克羅埃西亞獨立戰爭時期被殺紅了眼,曾經橫屍遍野,但現在已經長滿翠綠的樹,蓋好光潔先進的圖書館,無線網路訊號好、速度快,多媒體放映中心的冷氣又涼,桌上還備有餅乾與果汁招待大家。我一抵達就馬上仰頭灌了兩杯柳橙汁,由於太累,休息很久才有力氣張開嘴巴把餅乾放進去咬,補充體力。

第二個地點必須跨越到河對岸,屬於波士尼亞,是個環境保育單位,但好像就跟波士尼亞獨立戰爭沒關係了。Daniel叮嚀單車隊伍千萬不要遲到,因為當地來了很多關心環境的專員,想要和我們交流;也叮嚀大家一過波士尼亞的海關,就不能再騎腳踏車了,必須牽著車走到環境保育單位,因為波國法律規定騎單車一定要戴安全帽,而我們都沒有。

「大家辛苦了,今天我們很早就出發,跑完這兩站之後,下午應該有空去烏娜河玩,克羅埃西亞這邊有一塊河畔很漂亮,我們晚點再彎去看看。」Daniel在早上出發前這麼說。

河之邊界,長長的國界,南斯拉夫分裂後,烏娜河變成不能任意跨越的河。不過三十年的時間,長長的河架上許多橋,設立海關,唯有出示國際認可的紙張,才可以進入或離開。

「如果你在海關之外過河,是犯法的;但如果你不『過』河呢?如果你在河中央呢?那會怎樣?」我問當地人。「如果這兩個國家的人談戀愛,想約會的話怎麼辦?每一天都要出國嗎?如果只是想要親一下,還要跑去海關蓋章才能見上一面嗎?多麼煞風景!可以約在河的中央嗎?游泳到中間集合?或是划船到中間集合?可以嗎?」

他們笑我,說可以,不要上岸就沒事!

回答我的當地人,很多便是克國與波國的組合,這種組合非常多,畢竟不過一河之隔。分屬兩國的情侶交往時其實對生活影響不大,但結婚以後,兩人到底要住在河的哪一岸?哪個國家?或者,要不要直接搬走,遠離烏娜河?這才是他們真正煩惱的問題。

科斯塔伊尼察小鎭會變得如此荒涼,連一塊麵包都買不到,是因為這裡經歷了兩次重大的人口外移。

第一次外移是一九九〇年代的克羅埃西亞獨立戰爭時期,因為身處戰區,多數居民逃離科斯塔伊尼察,躲到首都札格雷布避難後,就沒有再回來,留在他鄉重新開始,之後隨著國家策略從事觀光服務業至今。第二次外移是二〇一三年克羅埃西亞成為歐盟國,克國人不再受限於工作簽證,只要是歐洲,哪裡都可以去。在戰爭時期沒有離開科斯塔伊尼察小鎭的居民,這次直接離開國土,德國是最熱門的選擇,即使是勞力打工,也讓人躍躍欲試。

所以新婚夫妻的選項比較不是烏娜河的此岸或彼岸,而是要出發去西歐嗎?還是留下來就好。

決定繼續留下來的,多選擇住在波士尼亞。

波士尼亞已經申請加入歐盟,但還沒有通過。既然大夥都走不了,各行各業正常運作,生活機能之齊全,竟遠遠超越河彼岸的科斯塔伊尼察小鎭;此外,由於波國不使用歐元,整體生活費用也較低。他們跟我說,最好的例子就是石油,就算是不住在波國的克國人,也寧願開比較遠的車,跨越邊界去加比較便宜的油。

當人斤斤計較,就是處於比較受制於現實、必須為自己想辦法的時刻。

在克羅埃西亞單車生態影展的每一天,我常常感到震撼。這樣的荒境邊緣,這樣的人去樓空,每一個人都經歷過戰爭,走過大風大浪後,平靜地侃侃而談,分析著利與弊,接受無奈。活生生的在地真實就在我眼前,我那時常常在想,如果我正在拍攝他們、正在製作紀錄片的話,他們都是很好的受訪對象吧?

但那三年來我沒有拍攝任何的訪問,朋友們問我:「為什麼不把這些內容拍成紀錄片?」

因為我沒有力氣。

不是體力上沒有力氣,是我,整個人都沒有力氣。跟克羅埃西亞人一樣往西歐去的我,也正努力地活著,站好,走向遠方。我的力氣是拿來給我自己用的,我沒有力氣敍述他人的人生。

我的訪問變得隨性,甚至漸漸分不淸此刻的我是在採訪還是閒聊,我不想證明我自己了,我想融進此時此地,因為這也是我的此時此地。我就記在我的腦裡,看能記多少,我用眼睛仔細地看,沒有相機,沒有機器,我們都是平等的,我記住他們,也被他們記住了。

不過,我倒是有力氣慢慢地騎到每一個目的地。我不知道我到底騎多慢,我全心全意地騎,慢在其中。

每次當我終於抵達,單車夥伴們都會跑出來迎接我。他們會大叫:「Joyun!你成功了!你好棒!你真的好堅強。」好好笑喔!我每次聽到歡呼都覺得很害羞,叫他們不要吵啦,然後趕快把車停好,跟他們一起進場放電影。坦白講,我不知道他們到底等了多久,有時候他們身上衣服好像很乾,那應該是等很久了,有時候他們忙著喝水,呵呵,看來我沒有落後太多嘛。

克羅埃西亞單車生態影展是不是帶給我久違的團體生活呢?團體生活能給人一種歸屬感,一種被需要、一種一起做到的成就感,這應該就是團體的迷人之處吧?如果你認同這個團體的話。

拍下大合照那天,我在前往第二個地點的路途中,落單了一段很長很長的時間。太久了,我擔心要是在哪個岔路轉錯彎,就完蛋了!尤其當我往克羅埃西亞邊境騎去,我的法國電信公司竟然誤判我已入境非歐盟國家的波士尼亞,就非常現實地不再支援3G,不能導航了!好殘酷啊!我想我如果是波士尼亞人,一定會時時刻刻感覺自己被歐盟看不起,因為所有的好處都沒有我的份,明明就在隔壁,明明都是人,為什麼我就不是你們。

你們了不起呀。

不知道波士尼亞人怎麼想呢?那裡是伊斯蘭教國家,坐在街上喝茶的普遍是男性,他們抽著水煙,聽著喇叭大聲放送流行音樂,看著我們牽車走過。影展夥伴裡有三位年輕的克羅埃西亞高中少女,她們教我如何分辨波國與克國的流行音樂。兩國的音樂其實很像,重節奏,歌手扯著喉嚨唱,但重點在尾音,如果尾音拉長並且轉來轉去、最後的抖音一直一直往上爬的話,那肯定是波國音樂沒錯,她們還示範地唱給我聽,很鬧,吵成一團。

單車隊伍裡有克羅埃西亞人、塞爾維亞人,可惜沒有波士尼亞人,沒機會認識到他們。如果未來還能再拜訪前南斯拉夫,我很想以女性為主題,把已經分裂的七個國家都走一遍:從波士尼亞開始,然後是蒙特內哥羅、馬其頓、斯洛維尼亞、塞爾維亞、科索沃,然後再回來克羅埃西亞找朋友。真想再多了解一點。

未來的旅行就先不煩惱了,那時的我還在前往波士尼亞的小路上奮力騎車。

雖然在不熟悉的國家裡騎單車,一個人、大路癡、沒3G導航,卻完全不會害怕,可能覺得遠方有朋友在等我吧,我正在他們踩過的路上,很安全,我相信他們。但什麼是朋友呢?不過是一群一起騎了幾天腳踏車的陌生人嘛。影展之前,我們的人生根本沒有交集,此時的交集,也只是交流彼此拍過的電影、閒談各自的價値觀,就這樣而已,說到底,我們還是陌生人。

怎麼會有這麼難得的緣分呢?

騎車的當下好像非常樂觀。通常在這種時刻,腦中應該要湧起一些人生感觸,但我只是一邊騎一邊欣賞風景。而風景其實沒什麼好看的,除了零星的鄉間人家,沿路盡是荒廢的房子,非常多、非常舊,長滿雜草,或是崩塌。之後,當地人才跟我指出:「這裡有彈孔喔,那裡也有彈孔。這個窟窿是炸彈炸出的痕跡,你看這個方向的裂痕,當時炸彈是從那邊炸下來的。」

烏娜河的兩岸,先是經歷一九九一年到一九九五年的克羅埃西亞獨立戰爭,再來是一九九二年到一九九五年的波士尼亞獨立戰爭。二戰過後,他們和其他五個國家一樣,急欲離開南斯拉夫獨立,成為巴爾幹火藥庫。

在他們跟我解釋前,我一直把沿途的戰爭遺跡當廢墟美學在欣賞,我甚至一直被一種身形很大的鳥吸引,覺得牠好眼熟,很像卡通影片的送子鳥。牠們在塌掉的屋頂築上又大又重的巢,堅固的巢與巢內新生命,跟底下的廢墟形成強烈對比。當地人說這種鳥叫白鸛,有個地方最多,靠近亞塞諾瓦茨集中營。在更早的一九四一年,南斯拉夫除了必須抵抗外來的納粹德國,內部的克羅埃西亞人、波士尼亞人與曾經是南斯拉夫核心的塞爾維亞人,他們個別信奉天主教、伊斯蘭教、東正教,夾雜著民族與宗教的仇恨,也順勢徹底撕裂。二戰期間,約一百七十萬南斯拉夫人喪生,其中九十萬人死於族與族之間的自相殘殺。

我真的非常後知後覺。

忘記到底騎多久了,我終於趕上隊伍,遇到正排隊等候通過波士尼亞海關的大家,牽車上橋,準備護照,等蓋章,閒聊。突然,某位影展夥伴指著橋下的烏娜河喊:「哇!看啊!好多的魚喔!這種魚很大,用煎的就很好吃喔。」

這條魚是波士尼亞魚還是克羅埃西亞魚呢?

時間|二〇一七年,初夏

地點|烏娜河中之島——兩國交界的中央

結束採訪回到巴黎後,我常常看著那張大合照發呆。那個時刻,雖然不是影展期間裡最快樂的時刻,但卻是最難忘的時刻。快樂也可以分等級嗎?有最難忘的?也有最快樂的?真是奢侈的問句啊。

最快樂的時刻是在影展的最後一天,我們踏上一座河中之島,一座在河面上突然隆起的迷你小島。我們撐著船,從一岸跨進河裡,在河中間停下來,看向另一岸。

河中之島,在烏娜河裡,在兩國交界的正中央。

我們先在河中之島野餐、彈吉他唱歌、曬太陽,烏娜河就像是一個人,而我們到她家拜訪。然後,像是得到烏娜河的允許,我們恭敬地從河中之島慢慢下水,順著水流,或逆著水流,感受她迎來的方向,感受她在每一顆石頭縫隙前進的步伐,我從此愛上在河裡游泳。

在河中之島的我,情緒非常高昂,身體每一個細胞好像都在開懷大笑,大口大口地喝著烏娜河水,大口大口地吃著陽光,那是最快樂的時刻。拍下那張大合照的快樂比不上河中之島,可是在生命的倒數第六天,我卻最想念它。它是那樣令人難忘,一瞬即逝,像一顆水滴,從遠遠他方被推到我面前,然後,又被推到不知何處。

離開克羅埃西亞單車生態影展後,我跟西班牙Daniel和Marijana一直聯絡至今,與其他人則逐漸失去聯繫。有的人還是一樣,繼續辦影展、繼續拍片、繼續參加其他的影展;有的人改變很大,尤其是教我辨識波士尼亞流行音樂的三位克羅埃西亞高中少女。她們一個離開家鄉去了德國念書,開始遊歷世界;一個隔年就結了婚,在烏娜河旁擧辦盛大的婚禮;最年輕的一個,本來最粗魯、最叛逆、最男孩子氣,後來竟然當選了科斯塔伊尼察的小鎭小姐,每天都貼出笑容可掬的選美照。

有的人不再回信給你了,有的人隨著你沒在臉書按讚之後,演算法讓他消失了蹤影。

不用那麼貪心。

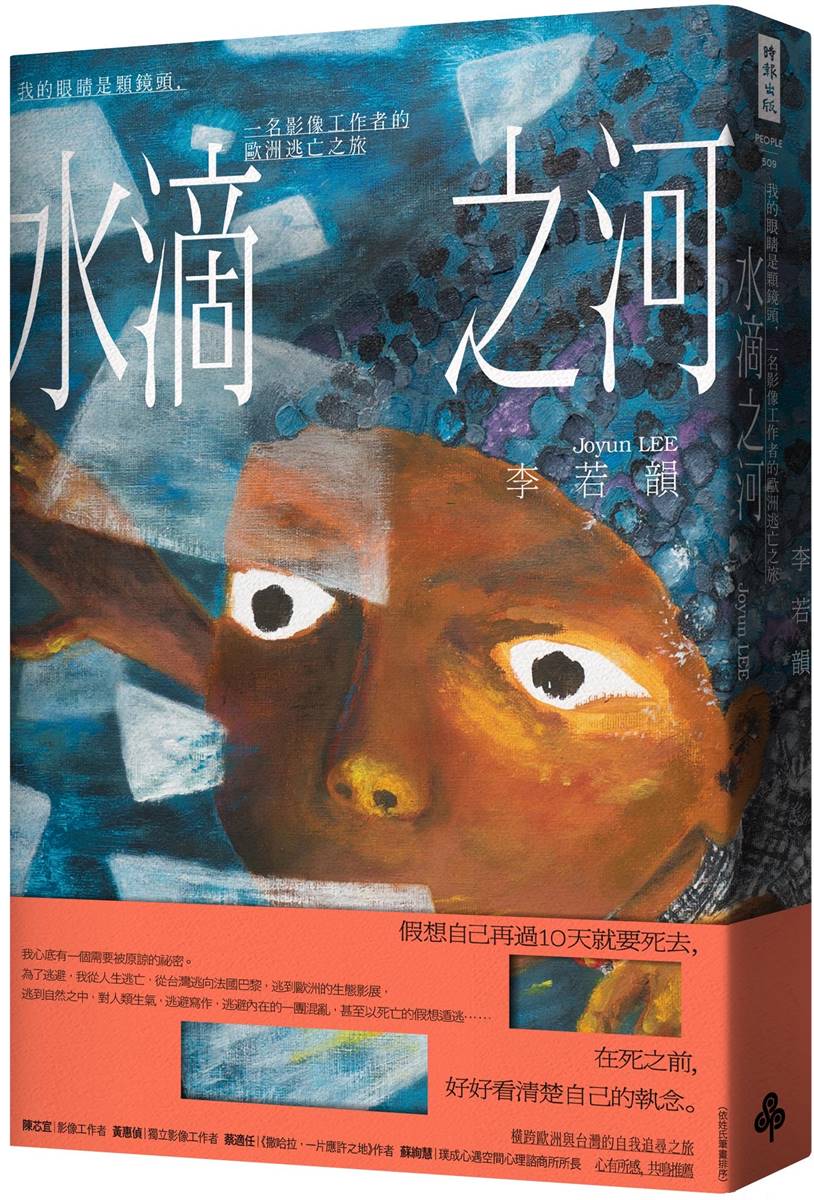

那樣難忘、那樣快樂、那樣真心的回憶,就像是河裡的一顆水滴,在二〇一七年的烏娜河畔,我曾經遇見過。(本文轉載自《水滴之河:我的眼睛是顆鏡頭,一名影像工作者的歐洲逃亡之旅》)