雖說是小說集,但每篇皆有隱隱含藏的線頭,直到最後一篇讀畢,意外能連成一種環環相扣的整體感。我忍不住想,讀二源的小說,就像赤腳踩在土壤上,或是赤手空拳地刨土、挖土,用肉身把自己種進土壤那般,渴望更多的接觸,原因是,土壤的魅力來自那份深藏的曖昧性。

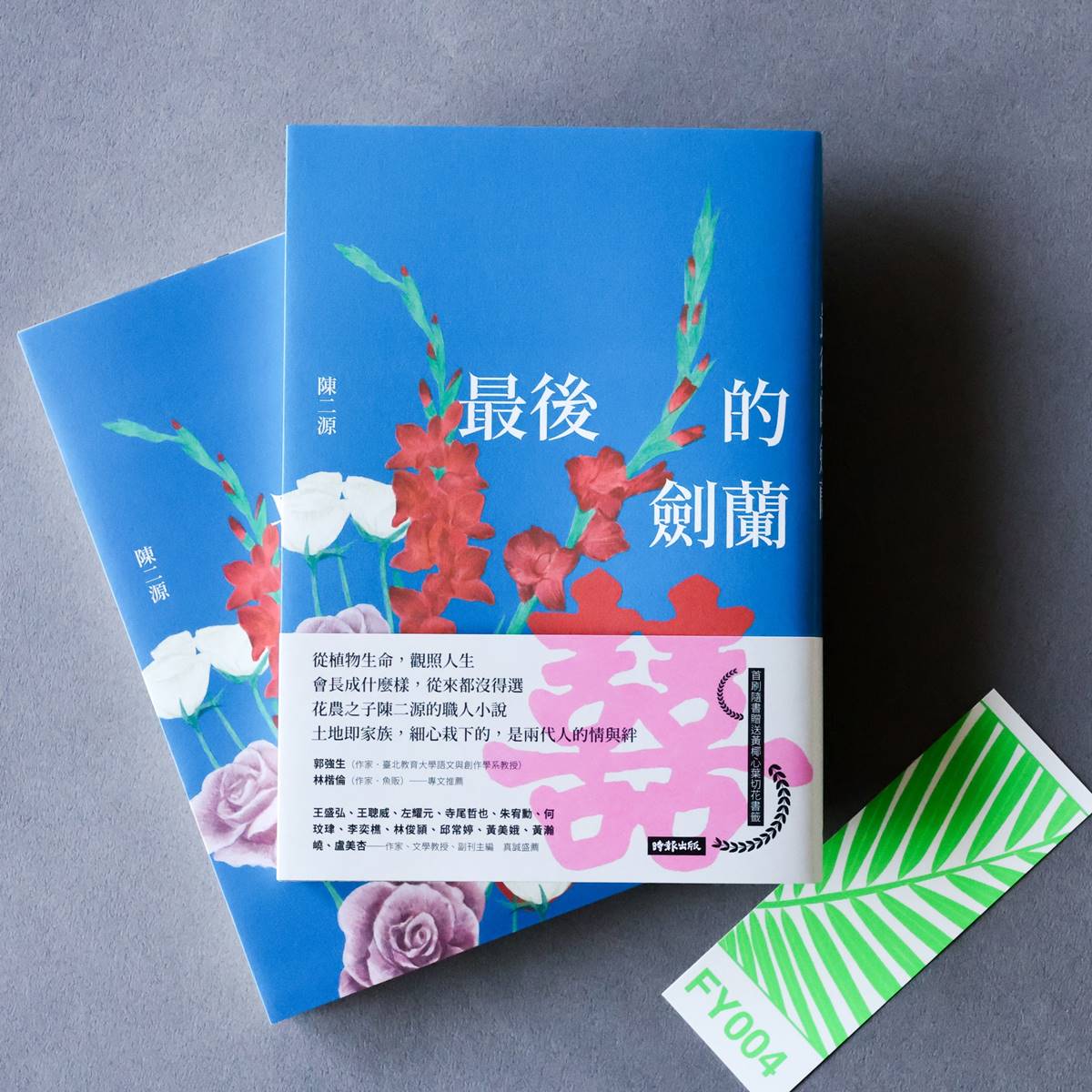

初識二源只模糊知道他對小說的熱愛,包含他在跟其他創作者互動時,表現出的敏銳與誠懇。我們首次對話是在線上錄製一集節目中,短短地聊過創作,但真的感覺有踏進、探入他腦中的世界,還是必須要從這本小說集《最後的劍蘭》談起。

土壤的魅力來自那份深藏的曖昧性

《最後的劍蘭》很適合推薦給熱愛飲食、追求居家生活、迷戀農作物或植栽的手作者,尤其至今仍在持續維繫經濟型農業的家庭。我第一次閱讀時,每一篇都讓我聯想到身邊許多還在種茶或製茶的前輩,曾經告訴過我相似的挑戰與掙扎,他們都還在繼續務農,不只是尋求自我認同或定位,而是他們跟土地的緊密關係,完全超越所謂「上下班」或「退休」的想像。土地是活的,而《最後的劍蘭》裡的人物角色們,亦是在這塊活生生的土地上,演繹出世代承襲下來的「活法」。

土地有一種曖昧性,讓人又愛又恨,充滿各種可能,端看與土地一起生活的人是如何作為共同體的想像。

雖說是小說集,但每篇皆有隱隱含藏的線頭,直到最後一篇讀畢,意外能連成一種環環相扣的整體感。我忍不住想,讀二源的小說,就像赤腳踩在土壤上,或是赤手空拳地刨土、挖土,用肉身把自己種進土壤那般,渴望更多的接觸,原因是,土壤的魅力來自那份深藏的曖昧性。

譬如二源在書中反覆翻掘那份曖昧性,用小說文字耕耘出的人情世故,耐心地疊進「阿里卡」(黃椰子)裡。才讀第一篇〈FY004 心〉就徹底收服我的心。

發覺隱藏在每個角色心中的相同蟲害

看似要被牽扯進鬥爭的場所,不是只有掏心掏肺的茶几,或床墊下塞滿貪婪的鬼推磨。我更驚豔於二源處理非人物種的細膩,就連競爭對手在看似日常對話的語言,都被揉進土裡,只有看得懂土地的人,才能聽懂對方用土壤,或地上作物在暗示的語言。土地變成個性鮮明的存在主體,地上作物的狀態成為角色的鏡子,跟鄰人打照面不如直接去看對方的田。從農田寫到心田再回到農田。

跟著故事設計的走向,為情節感到緊張刺激的同時,發覺隱藏在每個角色心中的相同蟲害:象鼻蟲(黃椰子的害蟲),才是真正遊走在「救與不救」、「衰與不衰」的日常威脅。我喜歡二源不動聲色地以親子關係的對照組,展現權力對調的戲劇張力,如同,當「心算」如膝反射般,透過數字轉譯成潛台詞時,走進「阿里卡」叢林裡的讀者,必然忽見人心如見葉心。

〈FY057 B級品〉寫的是百合竹。二源的小說質地有時接近默片氛圍,緩慢且踏實,耐得住反覆玩味。讀來有種字斟句酌的小心翼翼,但那份謹慎的背後自帶微光(如他寫到線上遊戲角色所象徵的「燈籠」),令我感受到二源的用心:創作者將自己置於跟讀者平等的狀態。

線上遊戲「打摟」

二源寫出臺灣早期的農業模式,多半仰賴家庭分工的支持系統,務農的父母希望下一代不要經歷同樣辛苦的矛盾拉扯,卻影響到下一代在家庭中的角色認知,譬如二源用線上遊戲「打摟」(英雄聯盟),展現手足間同是玩家的選角傾向,尤其以奶媽型的角色,透過補血功能,象徵百合竹外側的營養枝為主幹提供養分。而固定搭配的組合則是玻璃大砲類型的角色,甚且脆弱到說自己回家像是B級農夫的殘貨。持續前進的時間軸,是病中的父親遠端遙控,逐步處理掉外人眼中看似垃圾,實則是務農的日常風景。

讀到心酸的段落,不忍繼續,我又翻回去看那句:「比沒有多一點就算是幸福。」那是只有吃過苦,苦過來的人能給出的踏實體悟,心酸到最後,竟會回甘。

〈FY009 銹病〉在寫電信蘭葉的病害,作者素描出另外一幅「家」的樣態。不同世代間「父親」的身份對比,以及家庭中「女性」的存在與缺席,直到主角的心境如那棵家樹般的龍眼樹,被消去未來,再無遮蔭功能。被迫直面太陽的強光時,不得不承認,電信蘭葉的病害,不是出貨前用人工「剪掉」銹病痕,就能輕易戰勝的。所有日常對白,透過非人物種(電信蘭)的病害,影射家庭成員看待彼此「待修剪」之不順眼。本篇的故事性,收束在一絲恐怖伴隨希望的氛圍中,迫使讀者持續追問「家」的可能。

觀察入微、體貼入微

在《最後的劍蘭》中,我最喜歡的是〈FH293 夕色〉與〈FR408 殘塊〉。而〈FH230 夜來香〉與〈FC301 暗冥的日頭〉則帶領讀者逐漸走向那與書同名的最末篇,堆疊著溫婉,邀請讀者在村內,與書中重複登場的角色們一同巡田。

而村裡最不容易巡到的地方,作為〈最後的劍蘭〉的最終場景。整本讀完,覺得頗需要勇氣,且難以想像身處其中的不易,換作現實情境,不扭曲或不逃走,都是考驗。儘管如此,這是一本觀察入微、體貼入微的小說,藉由虛構的故事,真實的田野,召喚出讀者身邊相似的記憶,並因此療癒過往可能懸而未決的問題,甚或深藏心底的遺憾。

八篇的設計感在於標題皆採用植栽的編號作為標記,每種花卉或葉材在進入市場前,先進入家庭,也因此定調每個家庭氣氛、成員發展的走向。土地的轉賣或休耕都是外顯的人心,與無法遮掩的私密風景。而作物的生長,更是每一個家庭狀態的線索。我特別想推薦這本書涵藏的後勁,角色間交談的內容,時常關乎有救與沒救,都是命運。讀完每一篇,都會讓人想停下來自問:「如果是我,我還能做什麼?」

作者深沉的底蘊就在於,不管結果如何,他都像個提著燈籠的引路人,試圖帶領讀者,在隨角色迎接生命終局前,努力維繫的所有陪伴。那份陪伴帶來的安心與勇氣,如果不夠冷靜,是做不來的。而陳二源做到了,於是有了這本《最後的劍蘭》。