氣味,是貯藏記憶的甕,時光愈是陳釀,記憶愈發醇厚。尤其行至人生半坡,甕中五味雜陳,新事舊影交織,反倒是那些遙遠年歲的氣息,歷久彌新,清晰得彷彿昨日。

我是台南的孩子,軍旅生涯的哨聲響起之前,我的足跡幾乎未曾踏離府城的紅磚與巷弄。然而,對這座城市的「存在感」,卻是在北上謀生,置身於喧囂的台北盆地後,才如潮水般緩慢而真切地浮現。或許是口音洩露了南國的氣味,總有新識的朋友好奇探問:「你是南部來的?」更多時候,是舌尖上的鄉愁,在飲食的細微處顯現差異。譬如麵攤上那一碗乾麵,在台南,隨麵而至的,必然還有一碗看似尋常卻絕不簡單的清湯。說它不簡單,因其是以豬大骨細細熬燉,濾去浮沫,注滿誠意,最後撒上青蔥,才算成就一碗足以與乾麵並肩的湯品。我那些台南的舊友們,挑麵攤時,總常是以清湯的滋味定奪乾麵的歸屬。

直到軍中歲月,在台北街頭點了乾麵,老闆問起要何種湯,我脫口而出「清湯」,換來的卻是一碗寡淡無味的煮麵水,以及老闆那略帶詫異的眼神。那一刻,我才恍然,原來台北的乾麵,並不隨贈那碗溫潤的慰藉。

「入市內」於台南縣民 是一樁鄭重其事的大事

家族的根,自開基祖渡海來台,便深植於新化這片土地。新化,依偎在台南市東方十餘公里處,一個寧靜的小鎮。曾祖父曾追隨前清進士許南英先生研習漢文,更在光緒年間遠赴福建考取武秀才,亦曾擔綱區長之職。到了1920年,他還參與了那宏大的「官佃溪埤圳計畫」,即後來的嘉南大圳,名列發起人之一,將心血澆灌於這片嘉南平原。

在那個交通尚不發達的年代,「入市內」對許多台南縣民而言,是一樁鄭重其事的大事,多半為了洽公或採買。搭乘興南客運,無疑是最便捷的進城途徑。興南客運路線綿密,乘客眾多,因此早年在火車站這樣的大站,總設有播報員。他們的職責,是在巴士緩緩駛入站前,憑藉經驗迅速辨識路線,然後透過略帶電流聲的麥克風,向翹首以盼的乘客廣播:「二王、永康、新化、左鎮、玉井、楠西」、「佳里、將軍、學甲、馬沙溝」……聲音迴盪在候車亭。然而,最讓人心頭一緊的,莫過於聽到「永康、新化、玉井、曾文水庫…興南號」。

興南號是冷氣車,票價自然貴了些,到新化要價十一元,而多數人手中握著的,是九元的普通車票。一旦進站的是這嬌客,便需上演一場與時間賽跑的戲碼:一邊在口袋裡急切地翻找那兩枚硬幣,一邊朝著票口飛奔換票。如今,隨著私家車輛的普及,客運承載的記憶與情感,對年輕一代而言,或許已淡如遠方的風景。

成串臘味懸掛在騎樓廊下風乾 得屏息快步

火車站,是人潮匯聚與流散的樞紐。自郊野駛來的興南客運,在此短暫停靠,隨後沿著中山路,駛向位於市中心的總站。中山路兩旁,曾點綴著疏落有致的鳳凰木,那是日治時期特意栽種的城市印記。每逢盛夏,如火如荼的鳳凰花便會燃遍枝頭,將街道染成一片壯麗的緋紅。台南自古便有「鳳凰城」的美譽,城裡重要的高等學府——成功大學,更是將這熱烈的花朵,鐫刻為校徽的圖騰。作家葉石濤先生,便曾在其《樹林之都》一文中,留下這樣的喟嘆:

「火車站到市立醫院那條馬路兩側的街路樹—鳳凰樹正盛開著火焰般的紅花。可惜,不到幾年後,公家把這鳳凰樹統統砍光了,同時也把府城台南的綠色記憶殘酷地埋葬了…」

歷史的短視似乎總在重演,城市的記憶,有時竟脆弱得不堪一擊。多年後,當鳳凰花從市花的寶座上被悄然移去,換上更具商業價值的蝴蝶蘭時,那份失落,如同夏日驟雨,冰冷地打在許多老台南人的心上。

母親總習慣在體育館的站牌下車,那是離中正路最近的一站。站牌對面,是開業已超過一甲子的金萬字舊書店,門口孤零零地矗立著一棵老鳳凰樹,彷彿一位沉默的見證者。盛夏時節,它依然會奮力開出滿樹豔紅,以濃烈的色彩提醒著行人,時序已是炎炎夏日。而這裡,幾乎就是中正路的起點了。

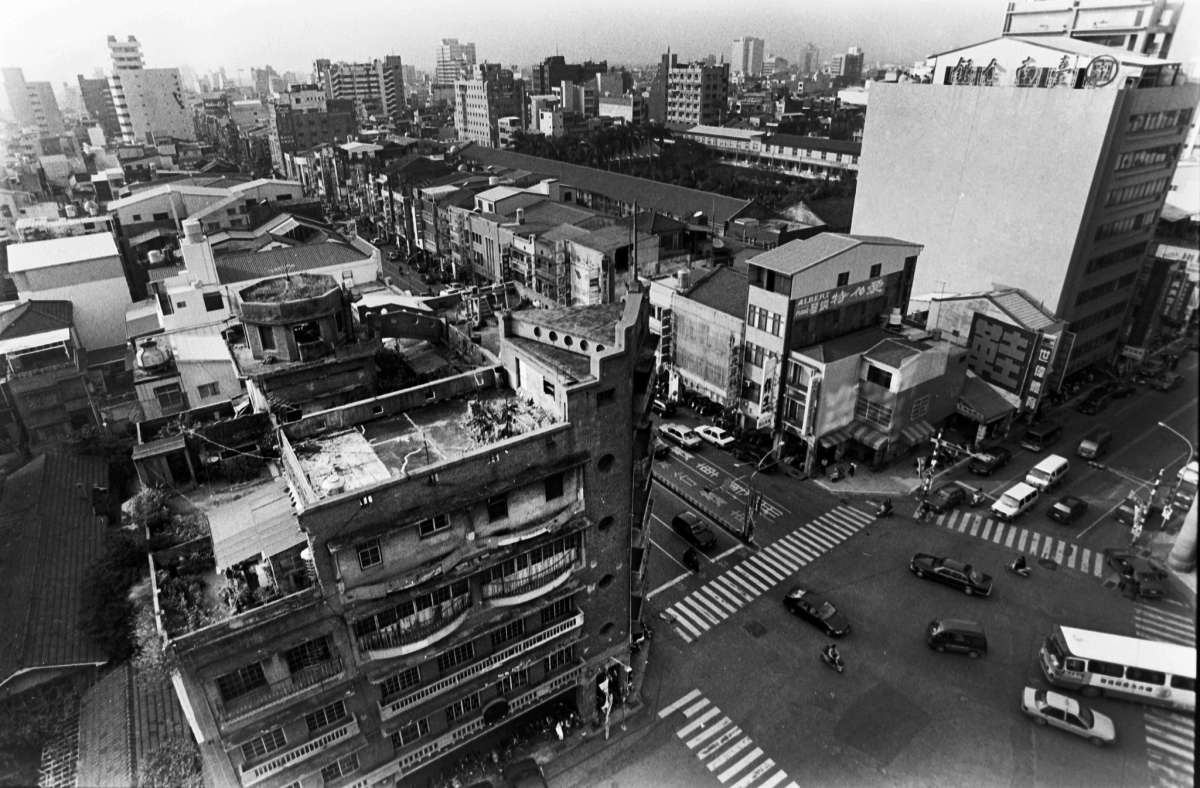

路口那幢五層樓仔(はやし,林百貨),雖已顯露歲月斑駁的痕跡,卻依稀可見昔日的風華。畢竟在當時的中正路上,它已是鶴立雞群的高樓。由此向西漫步,首先撲鼻而來的,是一股濃郁的鹹肉香。這便是我對中正路最初的嗅覺記憶。林百貨隔壁的「上海老大房」(已歇業),總是大剌剌地將製作好的火腿、香腸、臘肉,成串懸掛在騎樓廊下風乾。兒時經過,總要屏息快步,生怕那油亮的火腿會突然滴下油脂,沾染了衣裳。

鮮香麻辣滋味,獨步於台南飲食光譜中

再往前行,對街便是「今日川菜館」(已歇業)。我最愛他家的豆瓣魚,那鮮香麻辣的滋味,在普遍溫和的台南飲食光譜中,顯得格外突出。台南的食物版圖遼闊,但多以閩南菜系為宗。像「今日川菜」這樣的外省風味,並不多見,更遑論那紅油翻滾的辣豆瓣魚。台南人並非全然不嗜辣,只是辣味的來源,細究起來,大抵離不開蒜頭的辛嗆、胡椒的溫烈,或是芥末的衝鼻,那種直截了當的紅油之辣,反倒少見於傳統的餐桌。

清代的台南,作為台灣的政經樞紐,承襲了荷蘭時代以來的海洋貿易性格,食物往往是移民者隨身攜帶的無形資產。諸如沙茶爐這類的潮汕料理,便與明清時期的移民浪潮緊密相連。而1949年之後,隨著時代的巨浪遷徙而來的各省移民,則將對故土的深深眷戀,悄然揉進了食物的味道裡,豐富了台灣的味蕾。岡山的豆瓣醬,或許就是在這樣的情感寄託下誕生的吧?若無此醬,後來風靡一時的台北牛肉麵節,恐怕也難以烹調出那碗濃郁醇厚的紅燒滋味。

行至永福路口,便是永福國小。兒時的印象裡,能進入這所小學就讀的,家境似乎都頗為殷實。或許是因為學區地處市中心精華地段,家庭的生活水平普遍較高吧?在那個普遍樸素的七十年代,永福國小就已設立了美術班與音樂班,後來享譽國際的小提琴家胡乃元先生,正是從這裡走出,不只如此,當年永福國小的少棒隊,還培育出林華韋這樣在台灣棒球史上貢獻頗多的名將。

我相信,這多少受到了日本明治維新後引進的歐式美學教育的影響。而受過日式教育的老一輩台南人,對於美的感知與接納,似乎也更為自然。猶記幾年前仙逝的攝影家許淵富老師曾提及,年輕時,他們那一代的文藝青年,總喜歡圍坐在唱機旁,聆聽黑膠唱片裡傳來的《卡門》詠嘆調。學校附近的永福路上,曾有幾家專賣日本進口模型的店家。日本的模型工藝極其精細,小時候的我,最愛趴在那一塵不染的玻璃櫥窗前,凝視著那些栩栩如生的飛機模型,想像它們翱翔天際的模樣。

滋味未改的冰鎮紅茶 七十年如一日

步履繼續向前,母親總會在總趕宮的巷口稍作停留,為的是一杯雙全紅茶。那現場手搖、帶著香氣的古早味紅茶,手搖的靈感來自第一代老闆,日治時期曾在日人經營的居酒屋擔任調酒師,戰後日人被引揚日本,老闆靈機一動將昔日調酒的技術運用在紅茶的調製,現場手搖出哪帶著細緻泡沫的冰鎮紅茶。開業迄今七十餘載,數十年如一日,滋味幾乎未曾改變,彷彿時光在這裡也放慢了腳步。

總趕宮廟埕前,有一棵蒼勁的大榕樹,樹下便是一家海鮮攤,因地利而得名「松樹腳」(已歇業)。攤子的主廚,想必早年在日式料理店歷練過,菜單上竟有握壽司、炒烏龍麵這類帶著和風氣息的餐點。記憶中,父親偶爾會與友人在此小酌,點幾樣下酒菜。而我們這些耐不住性子的小孩,通常只要幾串香噴噴的「夯肉支」(烤肉串) ,就能暫時安靜下來,沉浸在食物帶來的簡單快樂裡。

臨近西門路的三角窗,有一家名為「小小大東園」(已歇業)的江浙菜館。與「今日川菜館」相似,賣的也是外省家鄉味。從前經過這兩家店門口時,總會被一種奇特的氣味所吸引。那個年代的餐廳,待客之道細膩周到,會為客人奉上冰鎮過、浸泡著明星花露水香氣的おしぼり(濕毛巾)——那是真真切切的棉質毛巾,而非今日隨處可見的濕紙巾。那時還沒有普及的紅外線感應自動門,開關往往設在入口處的腳踏墊下。若有路人無意間踩踏,玻璃門便會應聲開啟。南台灣的燠熱天氣裡,室外的熱浪與室內的冷氣在門開的瞬間交會,一股混合著冷氣、菜餚香氣以及おしぼり獨特花露水味的氣流便會湧出。這複雜而迷人的氣息,對我而言,便是在記憶深處,儲存著的、屬於那個年代上館子的特殊味道。