桂春‧米雅針對東海岸環境和部落社會的田野調查細緻得驚人,鋪陳出眾多小人物交織,以及不同軸線正在進行中的事件,娓娓道出原住民對於歸屬與認同的迷惘和焦慮、漢人對原民觀點了解的有限與自身的侷限,當我們共處在資本社會的權力結構底下,無論原漢,無形社會階級仍可能是我們往上爬的動力。

「阿雄問惠珍,知不知道姑婆芋底下有精靈?早上看見陽光照射在樹葉上的時候,是否看見有奔跑中的液體?那些液體爭先恐後地跟太陽交換一點能量。聽過樹呼吸嗎?攀木蜥蜴和四腳蛇會不會成為朋友?布達爾又問惠珍,大海的歌有幾種樂章?風的方向哪一邊是冷風?四月礁岩上可撿拾的貝類有哪些?保護海岸的樹是誰?如果我跟妳爹地一起落海,妳會先救誰(這一句是逗著惠珍的)?」

將整個段落畫線註記,只因裡面許多迷人的問題我無法回答卻又想知道。那是一種嚮往,因為提問者,必然有著深刻與大自然交融的生活經驗。為此,原漢基於不同的環境訓練而創造出張力與火花。因為差異,所以相互補足;也因為差異,所以充滿趣味。

或可說是臺灣花東海岸的生命日記

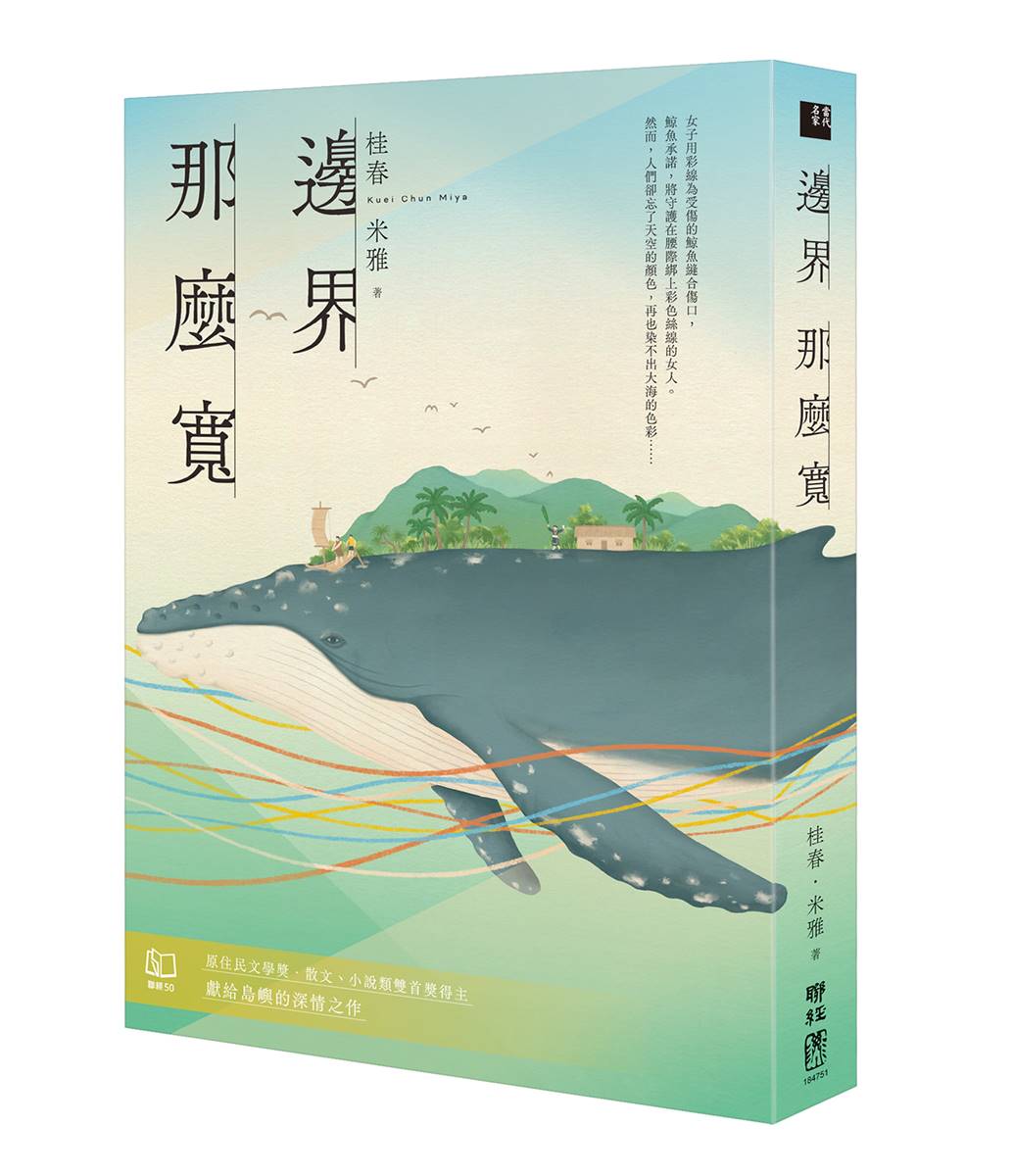

桂春‧米雅的小說《邊界那麼寬》,細膩描寫了島嶼複雜多元的族群交會,包含被殖民的歷史(日本人松本在臺灣娶了阿美族之妻哈露蔻)、原漢各異的認同與價值觀、以及真實的環境變遷。寫原住民族處境的書很多,或報導寫實、或散文敘事,《邊界那麼寬》卻將諸多台灣實際交戰的社會事件拋撒入情節中,編織成小說。

比如作家阿才為反對BOT開發案投身殉海、比如杉原美麗灣渡假村擺盪在提升經濟與環評未過的爭議。

書中重現時,才恍然憶起。20歲時遊走東岸,咖啡廳讀到劇場鬼才陳明才(阿才)因人類對環境破壞的絕望而投海死諫的故事,一時頗為駭然。小說中提及部落族人為這位漢人之意志決心立了根漂流木,我見過。那「都蘭國小」的紅色書包,我背過;「天佑都蘭鼻」,我聽過;反對渡假村的長期抗戰,我關注過……當小說中的情節在讀者眼前如往事歷歷在目,你會知道,虛構與真實從來只是一線之隔,於是《邊界那麼寬》就不單單只是一部小說,或可說是臺灣花東海岸的生命日記。

故事沒有遺落,只待我們一一拾起凝視,共感而警惕。

愛很難嗎?愛很難。

臺灣很小,只是一座島,在意識、認同與傳統文化中,卻擁有比國人所以為還要更寬闊的邊界。我們擁有豐富的族群文化能交融能匯流,為此,去爭執去衝撞去開創出一片,比海洋還要更廣深的世界,如同小說中大鯨遨遊。

只是傳統式微,時有找不到方向,而感茫然失措。桂春‧米雅針對東海岸環境和部落社會的田野調查細緻得驚人,鋪陳出眾多小人物交織,以及不同軸線正在進行中的事件,娓娓道出原住民對於歸屬與認同的迷惘和焦慮、漢人對原民觀點了解的有限與自身的侷限,當我們共處在資本社會的權力結構底下,無論原漢,無形社會階級仍可能是我們往上爬的動力。

「凌子感到一陣悲涼,自己竟沉淪在一個虛榮的社會階級上,自己愛上的是『醫師』這個稱號,應該不是李先生這個人,自己連李先生的全名都感到陌生,又何嘗了解他的想法呢?」

書中擁有台灣阿美族和日本混血的女主角凌子選擇從小笠原獨自回到臺灣尋根,卻待不住部落而向都會尋找,進而覺察到自己對愛的渴望,混雜了對身分階級的模糊期待──這故事並非專屬於原住民族,每個人都可能為此迷失,只是再疊合上失落的母文化,疼痛感愈強。

愛很難嗎?愛很難。

對家鄉的愛、對土地與海洋的依戀、對自身骨子裡所流血液的尊嚴、對自身所屬依歸的盼望……再延伸出去,形成對伴侶的追尋與投射。

現實是一連串落地的訓練

「颱風就像帶著永夜而來,將自己的靈魂拋向無界的天涯。」如果不確定自己的歸屬、不知道自己怎麼了,如何知曉自己要落腳於何方?「老一輩的人都知道,再狂暴的颱風,其實都是有記憶的,祂不會忘記曾經走過的路徑,再漂泊不定的人也是如此。」那麼還是回到老家的搭鹿岸吧!阿美族傳統文化中,集結傳承、恩愛、工作和休息的所在,失根的年代,這裡就是根。那是父親松本和母親哈露蔻創造自己生命的地方,無論陽光天或颱風天,總找得到陪伴自己的力量。

現實是一連串落地的訓練,只是混亂的認同和被遺忘的傳統加速迷惘的可能。

「布達爾,你了解大海嗎?還是只是習慣海的存在?」

布達爾腦中一片混亂,拿了魚槍和其他裝備,看著凌子。

「我無法回答,就像此刻我不了解妳,卻想習慣有妳的日子。」

對比凌子和布達爾恆常無法順利對頻的關係,阿雄和惠珍的戀情倒是苦盡甘來。阿雄是布農族父母領養的漢人棄子,成長過程中對於自己與族人不同的膚色充滿問號,因父母親不曾告知既往,在一場和哥哥拓巴斯打架的過程中,父母親和族人非旦不阻止,反而成為助長聲勢的啦啦隊讓阿雄啼笑皆非,緊接而來的生命安排竟是父母親終於告訴阿雄,他是如何成為了他們的孩子……

「曾經多次想知道自己是誰,但就在打完架的那一天,母親在一次強調自己是他的孩子,只是遺失了自己的顏色。父親說即便是傾倒的樹,只要願意勇敢地面對生命,也能開滿燦爛花朵,因為樹在森林裡,有樹的地方就有靈氣、有生命力、更有包容力,有森林的地方才是自己的家。」於是身世的密碼就不那麼重要了,重要的是了解自己安在於愛中的幸運,以此開創未來。

沒有誰活得比較輕鬆

小說作者桂春‧米雅不著痕跡地點出「沒有誰活得比較輕鬆。」無論是什麼族群、擁有什麼樣的膚色。但這座島嶼上豐沛多元又矛盾的各種歷史和記憶的存在,將會促使我們去爬梳、去辨識、去紀錄,這錯綜複雜彩色絲線的脈絡──無人知曉它有多美麗,人們只是不在乎或者快要遺忘。

於是桂春‧米雅一定要安排書中「蘇麥伊娜」的存在,她沒點出巫師一職,沒說阿美語稱cikawasay或sikawasay,不解釋這專職宗教人員多麼重要。但族人總會找她,用占卜的儀式消災、治病。蘇麥伊娜和凌子不常接觸,卻是凌子心中不變的錨。而最後,蘇麥伊娜去哪裡了呢?當凌子不知何去何從,蘇麥伊娜知道嗎?不想再劇透,請翻開《邊界那麼寬》……那是「蘇麥伊娜曾經說過的海洋故事──那大鯨魚將回到海灣,在閃閃發亮的海域唱著鯨魚的歌,為生命帶來新的契機。」