無論是寬仔或秤仔,都將自己視為祖厝與公媽廳的守護者,尤其在子女紛紛離家後,他們更放心不下自己隨子女遠走高飛。事實上,身體與地方肌理相連,這一代高齡者自小生長於此,骨髓髮膚早已與此地密不可分。在高齡時離開本地到外地生活,對他們自己而言如同拔除了自己的根,又像是棄離故土。

寬仔與秤仔親如姊妹,兩人自幼時就是鄰居,從小玩在一起,也一起到農場打工,各自成婚以後,又幸運住在隔壁,兩家時有往來,累積深厚多年的放伴關係。寬仔、秤仔與她的丈夫明昌三人的老年生活,也仍密密地相守相倚。

兩戶人家座落村子中心,就在百年圳路流經的那條路上,與顯榮宮毗鄰而居。因為地塊形狀屬於長型,這條路上的三合院都是長長的側廂房與窄窄的正廳。然而兩家的房屋型態卻大不相同。

明昌在正廳上方加蓋了二樓,形成半透天、半三合院式的住宅。這棟二層樓的建築,細看會發現它以中柱為軸,呈左右對稱,透露出當年家族關係的一些端倪。

明昌有二位兄弟,其中一個兄弟早早便出外打拚,明昌則與大哥兩家人共同居住。分家時,明昌依大哥提議,將祖厝分割為二,改建成兩側對稱的一對半屋。兩家人中間以門牆隔開,建築物以鏡像相映的方式蓋成兩側一模一樣的造型。後來,大哥一家人在外處尋覓到適合土地,舉家搬離,明昌一家便買下兄長那一側的房子,並將門牆打通。從外頭觀看,是精整設計過的對稱兩層屋舍,因為寬距窄小,加以門口處種植兩排龍柏,顯得更加隱蔽了。

作穡愛有一對手較好作,我身體嘛無法度矣

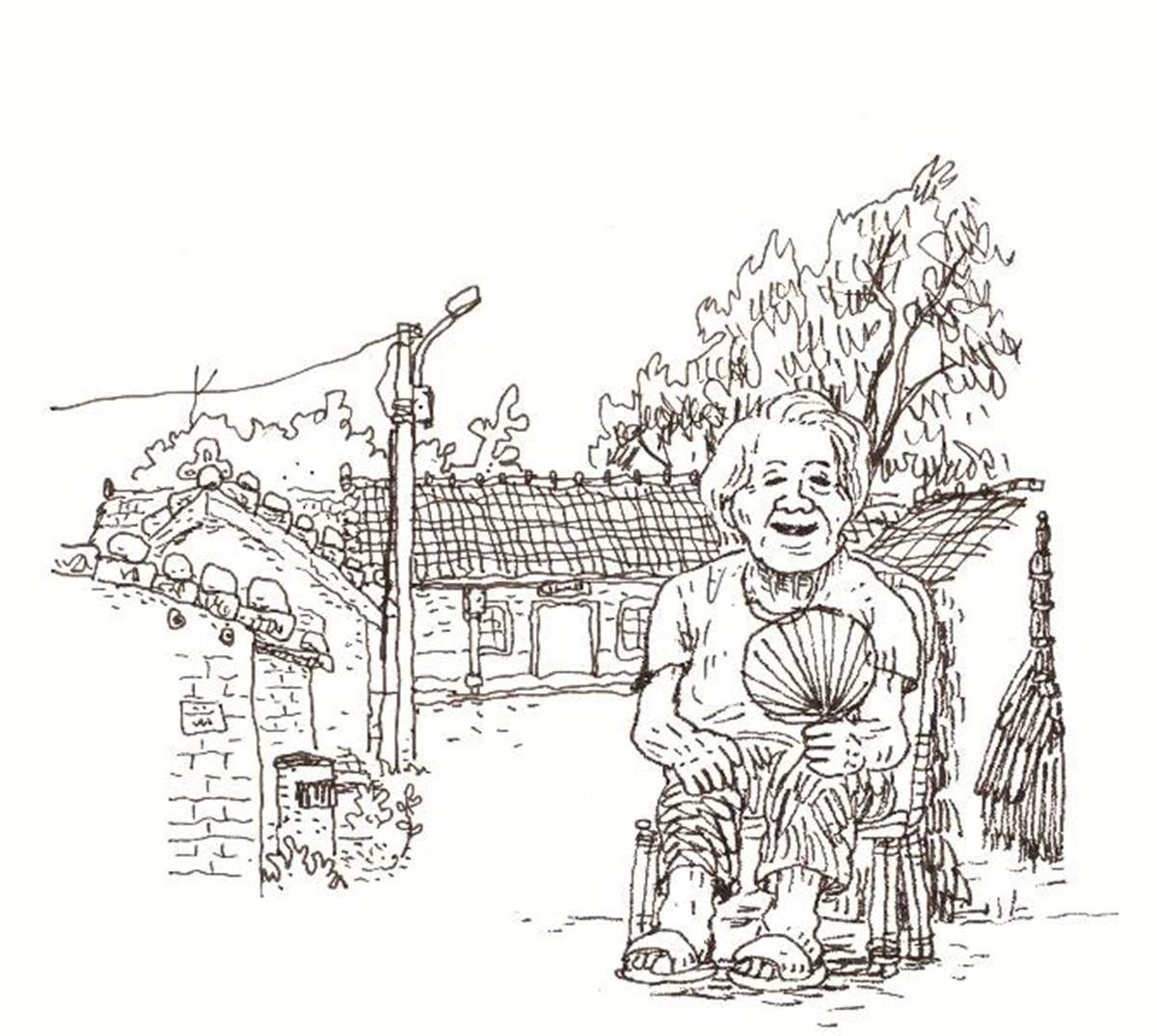

隔壁的寬仔家,則洋溢閒散舒適的氛圍。也許因平房未加蓋,屋子矮小許多,看著便沒那樣龐然,小巧可愛,望向天空的視野相當開闊。寬仔本人的生活,也融入這樣氣氛。不知是她本人賦予屋舍氣質,或者屋舍的空間結構引領著她,每回我見到寬仔,不是在廊下的躺椅上乘涼,就是瞇在客廳角落打盹、看電視。側廂房日復一日吊掛著她每日手洗的那套衣衫,隨風飄揚。

自從十多年前丈夫因病去世,她就獨自居住在三合院,每天維持自己手洗衣服的習慣,因此那裡永遠只會掛著一套衣衫。這裡夏季日烈、冬季風強,衣衫往往半天便乾。有時候,她會隨同兒子北上小住一陣子。於是那一側是否留有衣衫,便成為我判斷她是否在家的標準。

寬仔的生活跟挺仔與雀仔有著極為明顯的對比。挺仔與雀仔兩人延續著自幼以來以勞動為重心的生活方式,儘管因年事已高而逐漸緊縮活動的空間範圍與勞動類型,但他們一直盡量讓自己保有生產力。寬仔則不,自從十多年前丈夫去世,她漸漸將家中留存的三塊田地全部轉租他人耕種,自己只收租金與收成部分利潤。

她說:「作穡愛有一對手較好作,我身體嘛無法度矣。」寬仔所謂的「一對手(tsi̍t tuì tshiú)」,指的是夫妻兩人一起在田間工作配合無間。「手」的借喻也說明了作穡人極度仰靠雙手在土裡作業。

我經常坐在寬仔家廊下,與她一同享受微風,期間什麼也不說。偶爾好奇,問起她在想什麼,她便會閒閒向我拋出幾句,聽來挺滿意自己的生活:「這馬無代誌我就坐遮吹風,目睭看頭前啥物人行過,嘛誠趣味。想欲食的時陣,我就煮一寡物件家己食,簡單凊彩,中晝炒一下仔菜就好,嘛毋免肉。無,我都遮大箍矣。愛睏的時陣就睏,我房間內閣有䖙椅,有時仔會共徙出來,睏中晝嘛真四序(sù-sī)。四界看佗位有人咧講話,就倚過去聽,佮逐家開講。」

可想而知,她就是雀仔口中稱呼的「閒人」。寬仔本人大方認可這個說法,並賦予正面意義。「閒人」的生活悠閒自在,只有自個兒獨居的院落,她不僅能自己作主,隔壁還有從小一起陪伴到老的好夥伴秤仔,附近幾家住戶也彼此相熟。觀看路上行經人等,成為她的日常風景。這樣的生活簡單、舒適又有餘裕,終於不像從前那麼苦─畢竟往昔是那樣勞累,她自幼便是童養媳,後來成為操持家務的媳婦,帶著孩子、奉侍公婆,晚年又照顧生病的丈夫,而今終於是一個人了。

重新根據過往基礎所慢慢拼組出來的「新」日常

儘管寬仔宣稱自己沒在作穡了,她仍與自家田地維繫著一定的照顧關係。每天早晨,她便騎著腳踏車繞行村莊一圈,去看看自家田地的種植情形,偶爾拔拔草、除些蟲,就當作運動。

當農務不再成為生存攸關的責任,而是活絡筋骨的「運動」,田地就不是獲取生存資源的對象。寬仔長年與家中田地密切相處,儘管交託他人管理,仍放不下心、想投注心力照顧田地。這樣的心情益發凸顯了農人與田地之間不只是生產關係,而具有深厚的情感連結。照顧著田地,近似於照看著自己的孩子,是農人深刻投入環境形塑的恆常行動,同時也在行動之中不斷維繫著親密感。

寬仔看似無所事事的閒散日常,事實上反而是她在跨越了勞動經驗斷裂的挑戰之後,重新根據過往基礎所慢慢拼組出來的「新」日常。在散步、抬槓與不那麼苦的簡單勞動中,她轉化了原先為生計拚搏的緊張與壓迫,重新形塑出老年的悠閒地方感。當原先以勞動為核心的生活秩序被打碎以後,她花了好些時間重新適應,慢慢組織起更多元、更分散與緩慢的生活圖景。

新的生活裡,寬仔的日子頗為充實。只要村內有任何活動或歲時祭儀,我總能看見她的身影穿梭在不同人之間。她喜歡在週五早晨與一眾人等在顯榮宮口的公車亭等候,和大家吱吱喳喳話家常,一同搭公車到大城。在眾人各自逛完週五限定的熱鬧市場之後,再一起搭車回家。

寬仔印證了不再從事辛苦勞動的高齡者,還是能透過積極參與公共事務、現身公共場合或四處登門找人聊天,來維持活躍的社交生活,甚至有過之而無不及。

一次傍晚,我剛巧碰上正從顯榮宮對面活動中心步行而出的寬仔,她手裡提著一袋肥皂,說去參加了彰化縣環境保護聯盟舉行的環保肥皂工作坊。問她感覺如何,她給我一貫的回覆:「當然趣味趣味啊!人有啥物活動,我就去共看看咧,嘛誠好啊!」

我認識寬仔時,她已經適應了新的生活方式,因此不能確定在她丈夫去世的這十年間,是否經過心路歷程的轉變。不過,住在寬仔隔壁的好姊妹秤仔,則稍稍揭示了這段從「作穡人」過渡到「閒人」的過程。

從「作穡人」過渡到「閒人」的漸進改變

秤仔比寬仔小一些,是土生土長的台西村人,娘家就在台西村南邊較偏的地帶。她有一兄二弟,因家境清貧,自小沒有上學,在家中幫忙家務、種田,與寬仔是長年姊妹伴。母親因為不捨得唯一女兒遠嫁,便將她許給村內人明昌。

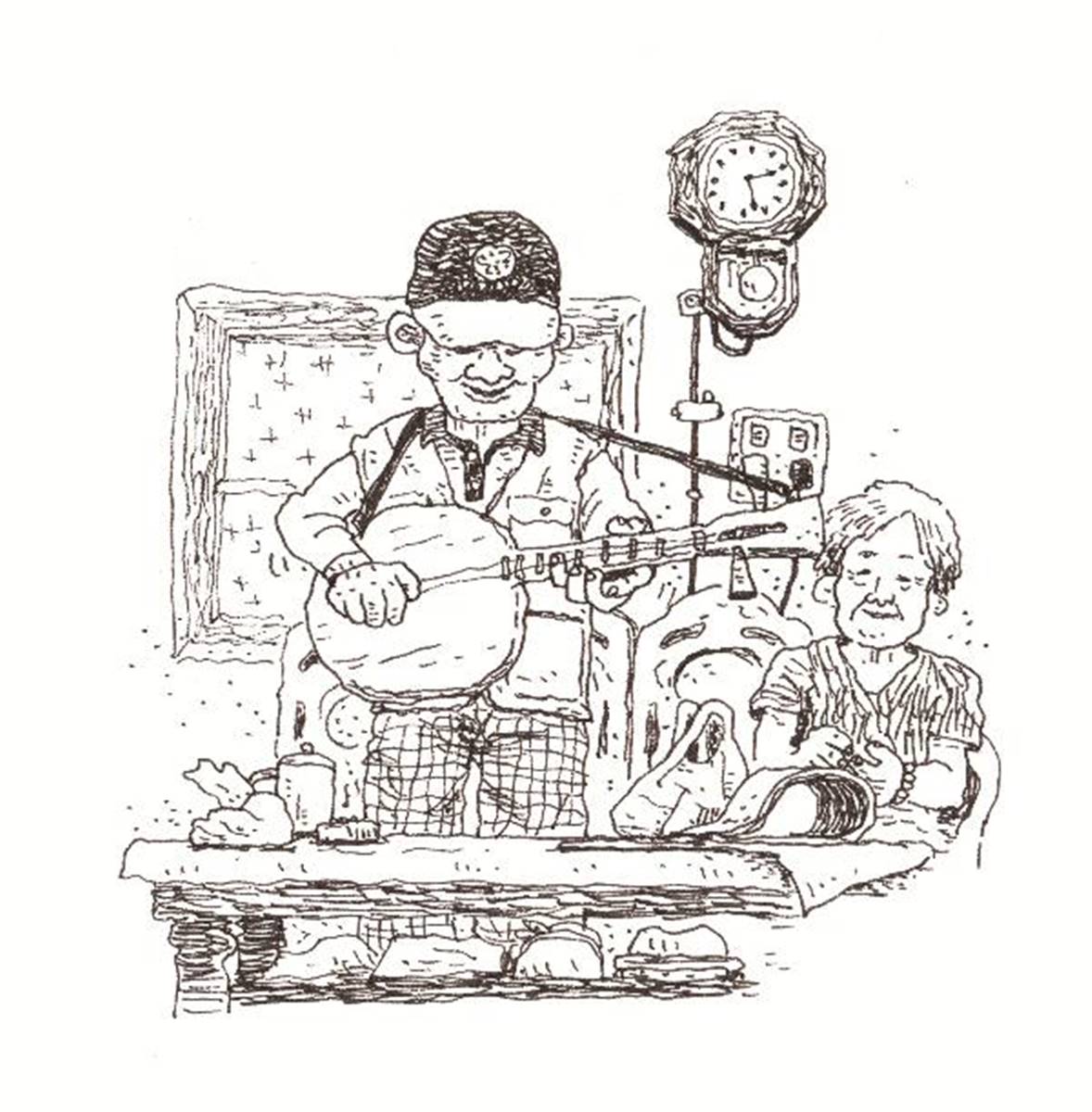

秤仔的丈夫明昌是鄉里間的傳奇人物,他的小販生意做得很是成功,廣結人緣。不過,秤仔卻從未和明昌一起擺攤。在過去那段繁忙的日子裡,她總是在凌晨一、二點鐘起床為明昌張羅早點,趕著他快些出門理貨,然後開始忙著家務、照顧孩子、打理田務。午間明昌回來,若還有氣力,才會加入她的農活。

在明昌與兄弟分家後,他們家慢慢累積了些餘產,購置土地到二甲多,光是忙於田務,秤仔就抽不開身,因此除了與附近鄰家換工以外,她沒有再像未婚前那樣四處尋覓零工。

明昌在大城郵局口的攤位,在他七十多歲時收掉,換上了賣椰子水的外地人。那時他開始需要每週定期去醫院洗腎,秤仔每回都陪伴身邊。醫院派車來接送,他們只需要定時準備就行。秤仔此時也停止了農務,將二甲多的土地轉給他人種作,只留一小塊地給自己種菜,餘下除了收成利潤以外,不收租金。

在台西村,這是許多高齡者從「作穡人」過渡到「閒人」的漸進改變。如同秤仔,雀仔、挺仔等人在身體難以負擔粗重農活之後,也只保留一塊田地當作菜園,其他都轉租他人。菜園除了供給自家食用以外,也能供應給外地的子女。

對於這一代人而言,身體是他們經驗世界的基礎,也是他們在世間有所作為的實踐之源。不作穡不等同於退出勞動生活,選擇較為輕鬆的短期蔬菜、只圈出一小塊地(許多人的那一塊地只有不到一分地的大小),便是他們鞏固自己立身處世根基的作法。

主觀的病痛

高齡者的勞動狀況,不能截然區分為「作穡人」與「閒人」二種。大體趨勢上,我們看見的是隨著年齡漸長,高齡者負擔的勞動會逐漸降低強度、減縮空間範圍,但勞動與否並非與實際年齡掛鉤。「年齡」議題是公牛前的那塊紅布,吸引了所有關注。事實上,真正與勞動相關的是這些高齡者的身體條件,而身體條件可負擔什麼樣的勞動內容,又與其病痛經驗直接相關。

病痛經驗的主觀感受在日常生活是一道伏流,並未彰顯於眾人面前,卻時時刻刻與之共存。這些「說不清、道不明」的幽微情緒,無可奈何地創造了孤獨。而與病痛相處,又需要高齡者細微地在日常生活中實踐、體察,慢慢調整,難以為外人道也。

形形色色的病痛,是沉默而難以傳遞的身體經驗,「好」有多好、能做什麼;「不好」是不好在哪裡,又必須小心哪些動作,不是進醫院一趟、拿到一張詳細說明書這樣簡單。

明昌開始洗腎之後,身體經常感到疲累、虛弱,惹來子女擔心。兩人的子女如同大多數台西村人,早早外出發展,見到父親身體健康狀況如此,他們幾乎照餐輪流打電話。秤仔雖然自認身體還算健旺,卻也受到連同的擔憂。一次女兒聽她剛去菜園巡回來,便斥:「是有人提刀仔逼你愛去毋?莫閣作穡矣啦。」幾次拉鋸無果,秤仔電話裡便小心避開這話題。

高齡者與身體病痛之間的牽連,又使得旁人在面對高齡者時容易因其「老年」的特徵而將他們視為「患病者」─在許多直觀的聯想中,老年意味著多病多痛、在家庭與社會中的責任需要減免。

這一種年齡歧視隱而不顯地在日常的互動與態度中作用著,而「老化」標籤成為了一種社會病理學的隱喻,老者成了社會上的他者,是特異的、跟我群不一樣的存在。他們背負著社會期待的特定樣貌,若不符合,即使一名老者身體健康良好、積極努力參與生產性的勞動,仍可能成為某種社會偏差(social deviance):一提及高齡,首先聯想到的總是與疾病有關,老年人因而時常被自動歸類於「健康狀況不佳」的偏差範圍裡,他們必須努力以各種方式「顧好身體」,以強調自己仍是社會上的「健康正常人」。許多人心中甚至下意識認為,人只要來到老年階段,就要減少勞動,最好什麼都不要做,維持健康就好。

老年暗示一切高潮迭起已結束,生命中再無波瀾

對老年的這種刻板心理是否隱含著恐懼?著名女性主義者西蒙・波娃曾說過,與生命形成對比的是老年,而不是死亡。老年暗示了一切高潮迭起已然結束,生命中再無波瀾。當人們害怕老人勞動,其實怕的是那會使人更接近死亡。於是人們寧願接受「雖然活著卻靜滯不動」的老年生活,那似乎是一種更保守的選擇。

但事實上,許多高齡者以勞動生活作為重心,將勞動視作活絡筋骨的調劑,這在生理上、心理上都為他們帶來安定感與一定程度的自我認同。青壯年因為與高齡者的病痛經驗有所隔閡,他們所設想的狀況往往不太貼近高齡者主體所經驗的「身體感受」,因而很難看見他們在病痛之餘,透過積極生活、在疾病狀態允許範圍內,持續鍛造生命而賦予自身意義。

離鄉?

秤仔夫婦倆在子女力阻之下,漸漸停止了勞動。不過,他們旋即碰上另一項也是令台西村高齡者頭疼的課題:要不要搬去和子女一同居住?

不只是秤仔,隔壁的寬仔喪夫多年,早已與兒女拉鋸多時。寬仔與秤仔這對好姊妹,不只是兒時玩伴、青年時的做工夥伴、幾十年的鄰居,連晚年碰上與子女相處的課題也很相似,更巧的是,她們的子女都落腳於台中,而兩人向子女說「不」的原因也雷同。

在我問起這項議題時,寬仔連連搖頭,說了好幾次「不」,堅決表示不想搬去和子女同住:「我無愛佮𪜶蹛做伙。遮是我大漢的所在,本來就愛佇遮老去。遮攏有熟似的人,四界行行咧好講話。若去台中,敢講欲逐工共門鎖起來關佇厝內?」一旁的明昌忙不迭點頭同意。

老人家不願離開地方是很能想像的事,搬離一地等同於拔除他們的根源、需要重新適應。但除此之外,還牽連到更深層的原因─這裡是公媽廳(kong-má-thiann)安放的處所。

寬仔、秤仔等「一家之母」,自長輩去世後,便負責公媽廳每日灑掃、請安的工作,公媽廳向來是傳統漢人文化家中最尊貴、最神聖的處所,往往設於民宅中軸線上,守護家族成員。如同照料田地一樣,他們也用同樣的態度照料祖輩流傳的房子,「祖厝」代表家族的根源,必須有人維護與整理。

明昌家的公媽廳安在二樓,秤仔自從年紀大了以後,常煩惱著日日爬樓梯很疲累,但她表示「閣較忝嘛愛起去拜81」。我曾問過為什麼不移下來?他們只是輕輕一哂,沒有多做回應。或許是力求崇敬之意,放置在二樓的公媽廳高高俯首看照著家族子孫,似乎是一種理所當然的設計。

另一邊,寬仔的兒子知道顧公媽廳是媽媽的心願,曾提議把公媽廳一併移到台中,卻遭寬仔一口回絕。她心中的家還在這裡。寬仔的子女無可奈何,決定聘請外籍看護照顧她。但寬仔在三、四年間換了兩、三位,都相處不來,後來子女便放棄了。

無論是寬仔或秤仔,都將自己視為祖厝與公媽廳的守護者,尤其在子女紛紛離家後,他們更放心不下自己隨子女遠走高飛。事實上,身體與地方肌理相連,這一代高齡者自小生長於此,骨髓髮膚早已與此地密不可分。在高齡時離開本地到外地生活,對他們自己而言如同拔除了自己的根,又像是棄離故土。

除此之外,隔壁有長年好交情的鄰居相陪,若到了台中,彼此串門子的機會就少了,還要勞煩子女接送,而他們誰也不想當那需要人照顧、移動能力受限的老父母。在老家,偶爾田裡有什麼菜類,就能遞給鄰居,還能一起在客廳或廊下撥花生、撥玉米粒,閒時同坐吹風賞景,何等快適? (轉載自《留下來的人:偏鄉高齡者的生命紀事》

【說說書】

主標:都會區長大的孫女,對農村阿公阿媽的探尋之旅

文:游擊文化

台西村,一個因環境抗爭與《南風》攝影集,而廣為人知的沿海小村。但是,檯面上的新聞,鮮少突出此地的高齡議題。

事實上,它是一個高齡村落,村內四百多人,70歲以上的長者就佔了兩百多位,它也是台灣千萬衰退的農村之一。台西村民無論在經濟、智識、基礎設施、健康或者人口結構上,皆處於邊緣。

在這樣的偏鄉,長者如何安老?

作者身為都市成長的青年世代,反思自己與台西村的阿公阿媽,雖是血緣至親,卻像是生活在不同世界的人。

為了解這份差異從何而來,作者於碩士階段展開田野研究,試圖理解環境抗爭之外,台西村的高齡者過著什麼樣的生活?他們的日常生活是什麼模樣?

不再三代同堂的世代

本書描繪的台西村高齡者,出生於1930、1940年代,自小從農,大部分只接受過數年小學教育。到了晚年,因台灣社會的劇烈變遷,他們難以再循傳統農耕社會的大家庭模式,將勞動責任交予下一代,也無法在子孫環繞下,安養天年。

這些人的晚年階段,與他們的先祖輩大為不同,也和都會區的高齡者有多方面的差異。在時代轉變下,他們不僅需要發展出因應當前社會型態的老化途徑,也面臨諸多挑戰,包括:

——生活清閒下來,不用再為生計奔波,但似乎必須找到新的重心?

——重聽、視力模糊、手腳無力、不能再做事了,怎麼辦?

——伴侶生病甚至去世,身上病痛時好時壞……

——看著同輩人一個個離去、甚至子女過世,怎麼自己一個人好好生活?

——子孫在外地生根,要不要離開故鄉,搬去跟子女同住?

上述總總身體或心理上的變化,都需要經歷調適。本書紀錄了高齡者如何隨著生命變化,調整生活秩序、如何在衝突與矛盾中掙扎適應,而他們的過去又如何形塑他們的信念、認同與價值觀,據以度過晚年。

本書透過高齡者的生命故事,呈現底下重要議題

▎身體老化是怎麼一回事?

台西村高齡者如何描述身體經驗的變化,怎麼看待自己變老?

▎為何老人家閒不下來?

高齡者為什麼在身體狀況變差後,還是想保有勞動習慣,這與他們從小到大的生命經驗以及他們所居住的地區有何關聯?

▎為什麼不想離開?不與子女同住?

老人家何以不願意離開家鄉,為什麼不想搬去與子女同住?需要哪些條件才能留在家鄉?

▎如何在鄉村做高齡照護?

不同家庭型態的照護方式各有同,有些是夫妻兩人同住相互照顧、有些則是喪偶的獨居者,有些則聘請外籍看護,不同家庭型態下的高齡者如何適應?

▎高齡者的社交生活

高齡者如何維繫社交生活?身體差異與病痛經驗為社交生活帶來怎樣的挑戰?

書名:留下來的人:偏鄉高齡者的生命紀事

作者:康舒雅

出版:游擊文化

出版日期:2024/01/23