他的隱喻,時而像是一首小詩,時而又像是墓誌銘,記述著圍繞著山獸與雜魚的現實與災難。回到書封上的那隻奇美拉,我好奇有多少人知曉牠的身體由哪些獸拼成?

讀完敬峰的《山獸與雜魚》,我的思緒飄回了三年前。

那時《上下游副刊》上刊登了敬峰的第一篇文:〈遇見如「山」一般的山豬〉。

文中對山豬的中文名提出了一個有趣的問題。他說,是否山豬一詞並非代表「住在山上的豬」,而是「如山一般的豬」?

我對這句話一直印象深刻。

大二時,我曾與友人結伴挑戰中央山脈南二段的縱走。當時,由於南部山林剛被颱風掃過,山徑有幾段本就不太清晰的地方變得更難辨認。記得第一天中午,我們在廢棄林道上有些迷路,正在討論方位時,不遠處的灌叢深處裡突然傳出一頭山豬粗重的吐息聲。牠緩步在林間,似乎沒有察覺到我們的存在。但聽到牠推擠灌木、踩踏小石時所發出的巨大聲響,我不禁有些害怕。該不會遇到山豬王了吧?我的腦裡忍不住浮現出學長姐或是獵人們說的,大山豬頂著大獠牙,咬人、撞斷人腿的恐怖故事。

我跟夥伴只能屏息在無風、悶熱的林道上,祈禱著山豬王不要聞到我們的氣息,就這樣離去。所幸最終,大山豬帶著騷動消失在林間深處,而我們也抓好了方位再次上路。自此,大山豬在我心裡成為了山的主人,或者也像是敬峰所說的如山一般的存在。不過,同樣都是遇到氣勢凌人的山豬,同樣也都是不到二十歲的年輕人,當年的我什麼文字都沒留下,而敬峰卻能用生動的文筆,幽默的探問,記錄下了自己與山豬的過程。

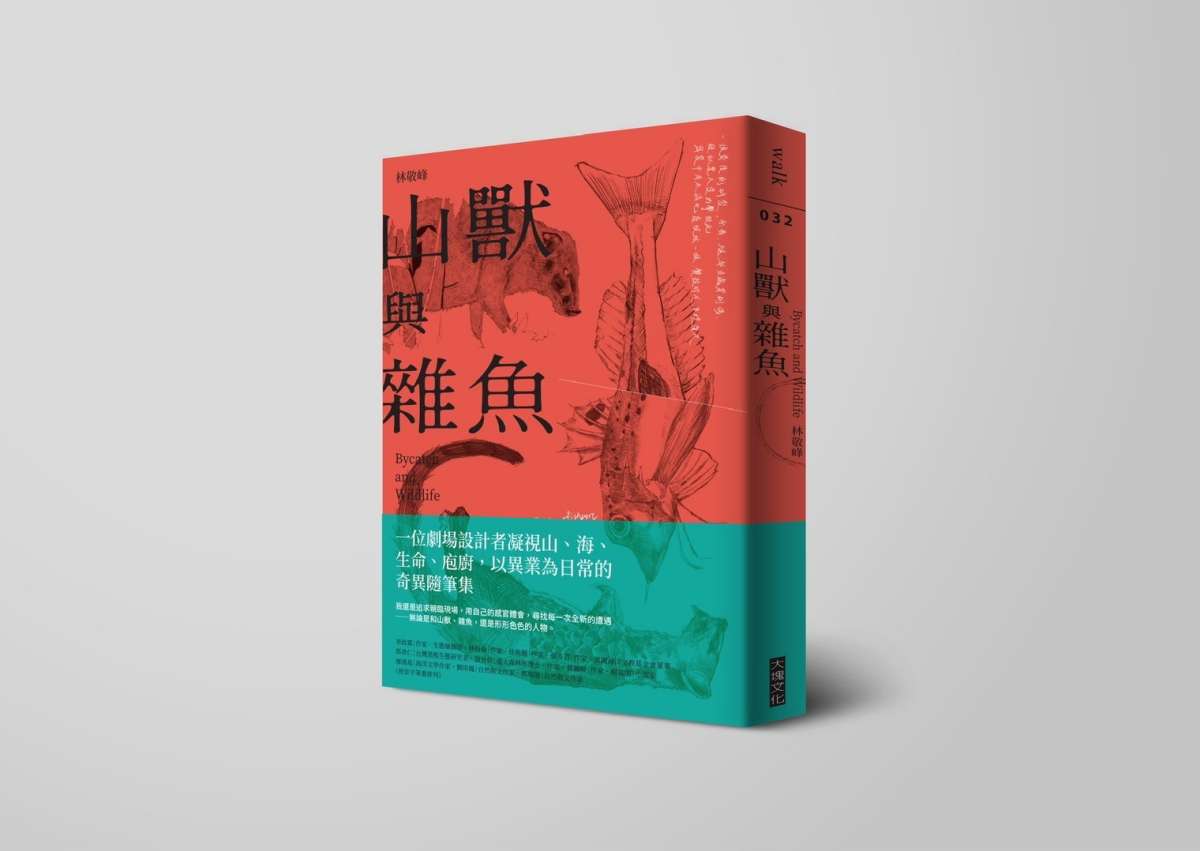

生活本就是奇美拉式,鑲嵌著多重身分

《山獸與雜魚》是年輕作家林敬峰年初在大塊文化出版的一本散文集。記得剛拿到實體書時,我對於書封妖豔的底色、書腰衝突的配色感到有些驚奇,也對上頭帶著科學線繪圖風格的魚獸圖與斗大的書名印象深刻。尤其,裡頭有一隻獸竟是由不同動物的軀段所拼貼出來的奇美拉,不知是否有特別的隱喻?然後,我便留意到是敬峰竟是一位劇場設計系的學生。年輕輕輕便出版了散文集,我的刻板印象讓我直覺敬峰應該是位文學相關科系的學生,沒想到不是。我才有點明白,這本書讓人驚訝的外在形象,或許正是為了呈現出敬峰這個人與其作品的種種無羈之處吧。

不過,我還是有些好奇,一個在學習如何演繹人心、人世的人,為什麼在《上下游副刊》上的作品,卻總是在描述山海生靈、山珍海味或是動物解剖。透過閱讀《山獸與雜魚》,我理解到不羈的敬峰,生活本就是奇美拉式,鑲嵌著多重身分。他在專訪裡將這樣的生活樣貌視為一個帶狀發展,裡頭沒有任何一件事能抽出來獨立看待。更直白一點,他說自己只是做著想做的事,摸著每個圈的外緣。(https://www.openbook.org.tw/article/p-68951)隨性不羈、性情真摯,敬峰的散文,韻律輕快,富含情愫。

敬峰的生活遊走在不同的領域間,因此《山獸與雜魚》的書寫核心,是他在山與海,在都市裡,對遭遇的各式生命的所見所思。或許有人會覺得,一位年輕素人作者的生活所思又有何好讀?我在這裡寫下我的讀後感想,希望能為一些不解的人提供一些閱讀誘因。

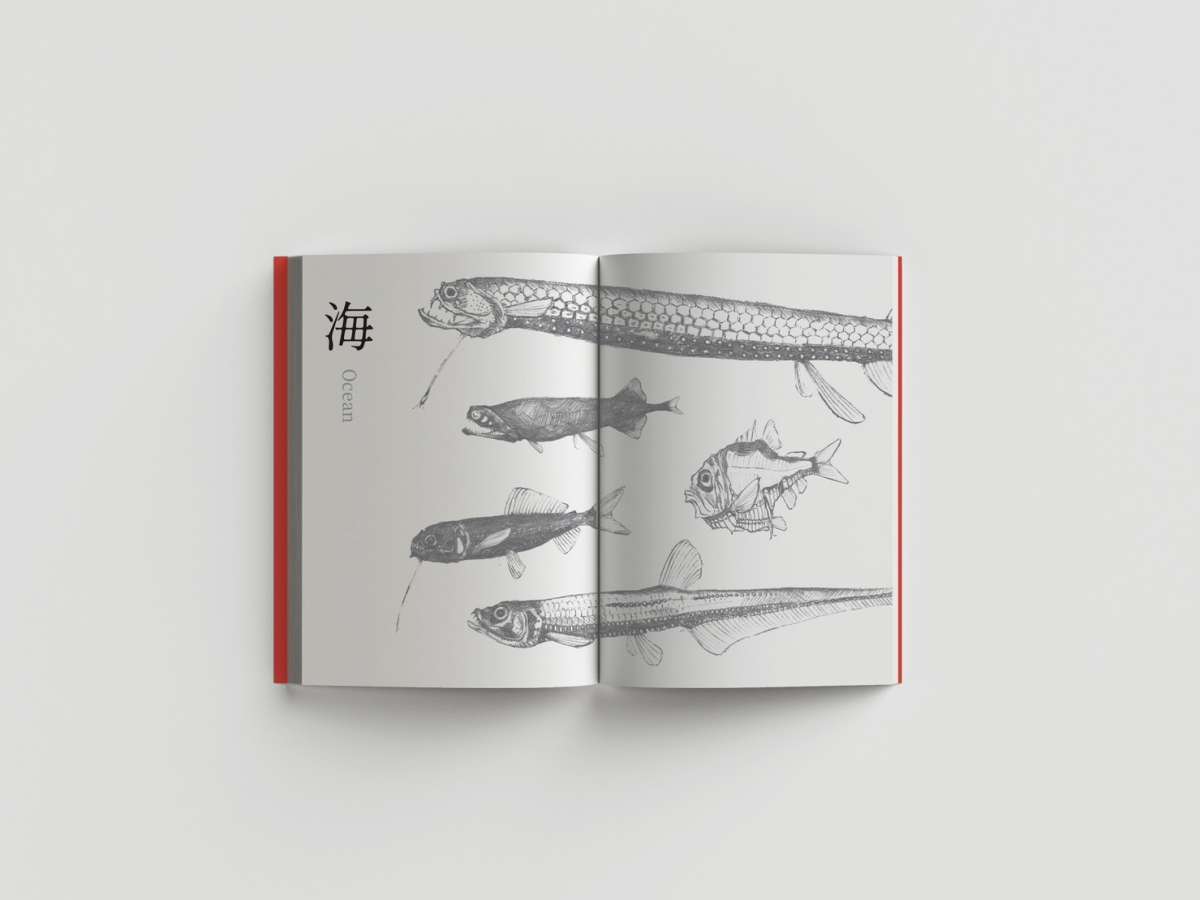

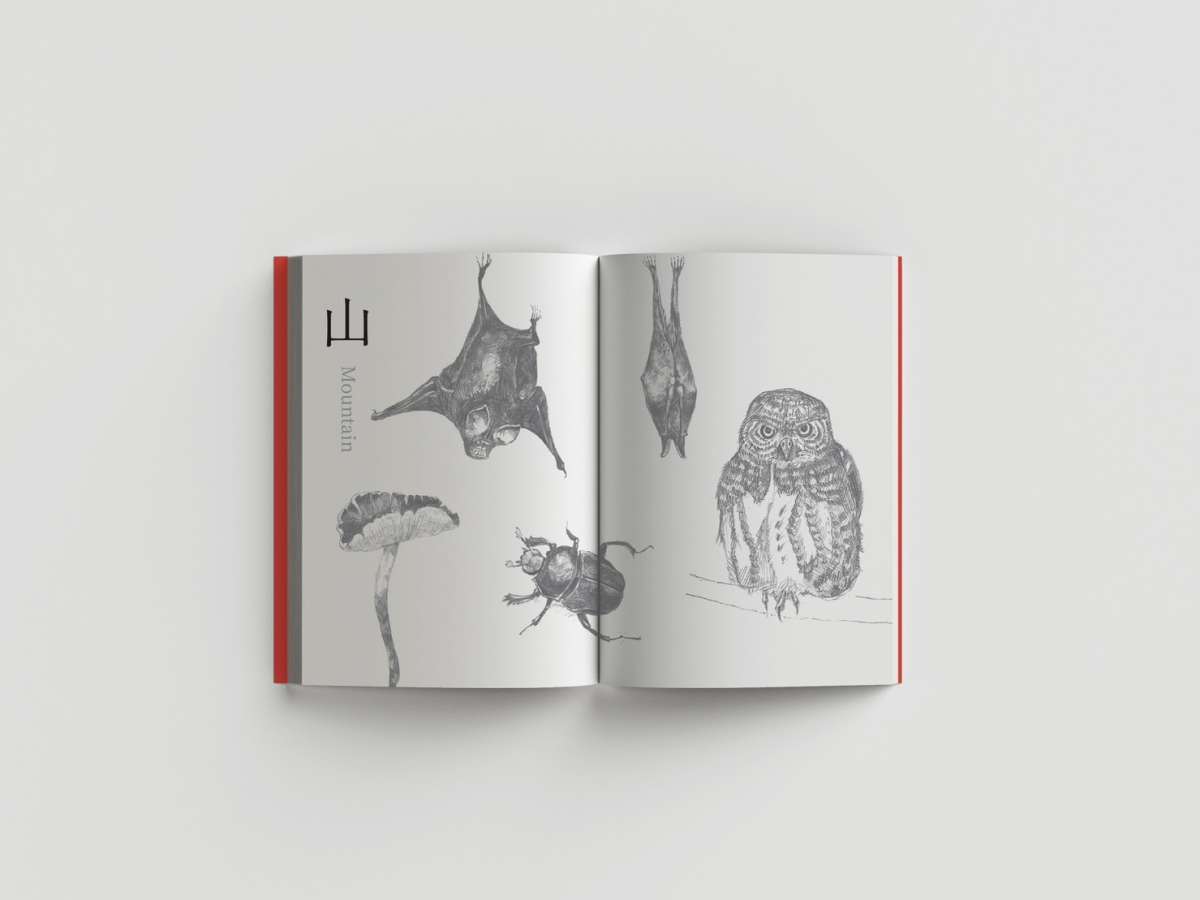

硬漢脾性的柔情 塑造出一則則奇譚

首先,相較於議題先行的作品,敬峰的散文雖然不為特定的人事物,但寫作的目的很明確,敬峰顯然試圖想以文學來記錄野生動物的生命歷史。不論是死是活的野物,敬峰都能為其寫出一段魔幻的生活史。在「傳奇廚房」的系列文裡,這樣的生活史甚至包含了被人類食用的環節。這些書寫,甚少線性的斷言,大多是發散的抒情之語,輕巧地還原了自己與獸交流時的吉光片羽,不論是在真實還是夢境裡。比如,他在〈深海物流〉裡用暗海之魚的螢光臨摹了深海生態系,在〈蟻神〉裡用螞蟻觸角般的感知寫下生物對資源的爭奪。而在與動物標本有關的許多篇章,敬峰透過手術刀片解析謎屍背後的生活旅史,輕巧地淡化了死亡的凝重。

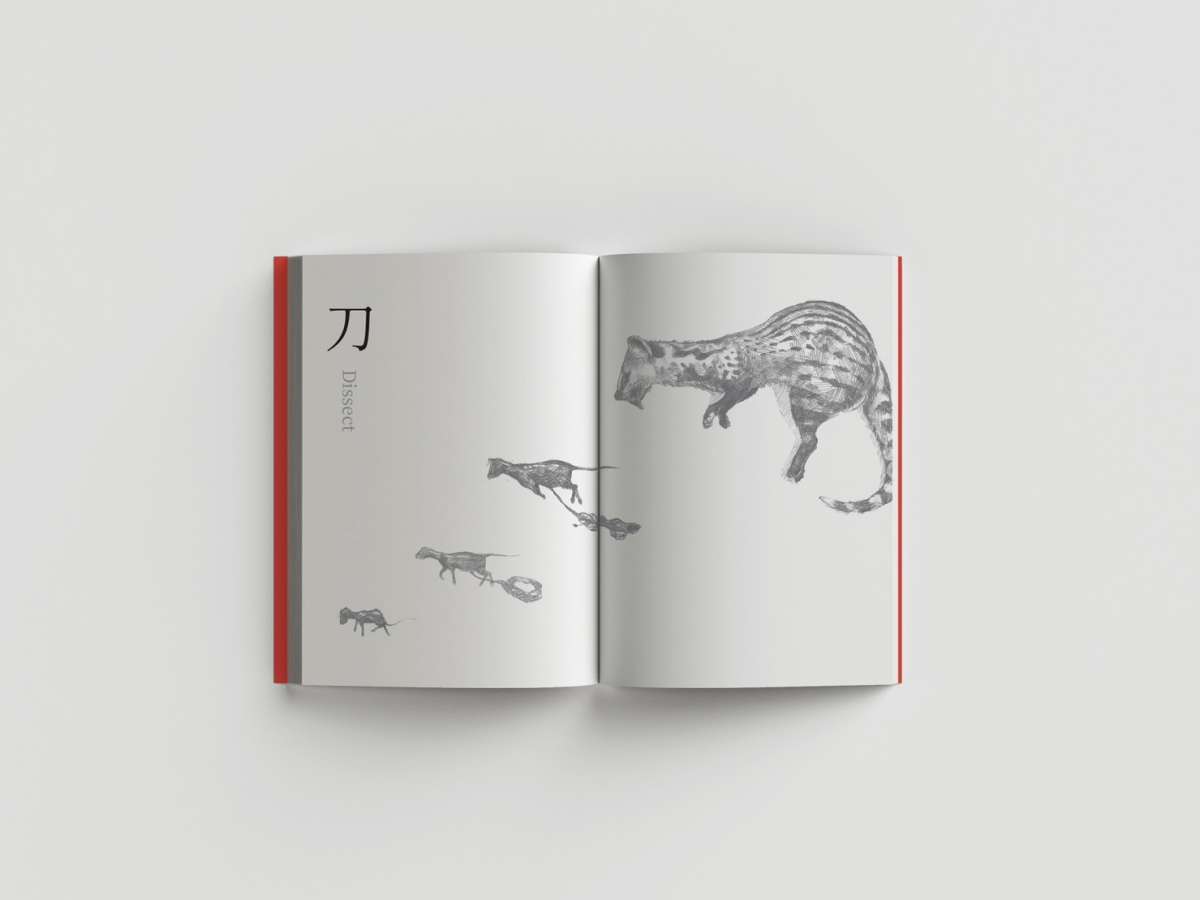

編輯與敬峰以〈山〉、〈海〉與〈刀〉為散文做分類,在我眼裡這些章名雖然反映了敬峰的硬漢脾性,但在閱讀內文時,我卻又不時莞爾於他的柔情。他所書寫的細微事物,不論是否具有生命,其存在皆被塑造成一則則奇譚。舉例來說,除了前面提到的山豬,他說日光透過樹葉間隙形成的斑光,在臺語裡稱為「日花」,並言明自己視其為光的花瓣,喜歡走在日花之中,看那些花瓣在指尖短暫的停留再滑落。日花是破碎、不連續的,在時間或空間中皆是如此,敬峰或許藉此隱喻生命的華美在個體身上的推移。敬峰在〈日花〉裡,將麝香貓的屍身拿到實驗室外,透過日花的光芒,手術台上獸屍昔日的生命之輝彷彿再次閃耀。雖然〈山〉、〈海〉、〈刀〉都鋪陳出敬峰的生活與個性,但〈刀〉帶來了文學性與美感,這是他至今生命經驗的凝鍊,富有自我哲思,也有從中而生的探問與解答。

時而像是一首小詩,時而又像是墓誌銘

最後,有意思的是,《山獸與雜魚》裡四溢的情感,最終往往被敬峰定錨在了死亡,也讓《山獸與雜魚》集結成一本作家黃瀚嶢稱之為「暗黑生態觀察」的作品。雖然我是一個見到血或是針頭就會暈的人,但敬峰描述起死亡及其伴隨而至血腥,卻時常令我感到一種物哀之美。獸的屍體像是一個代理人,為敬峰展開了新的時間尺度,使他習慣凝視死亡所在的終點並且反思。譬如他自述的,為動物屍體檢傷,同時存在美學與科學的意義。敬峰擅於使用象徵與隱喻。他的隱喻,時而像是一首小詩,時而又像是墓誌銘,記述著圍繞著山獸與雜魚的現實與災難。回到書封上的那隻奇美拉,我好奇有多少人知曉牠的身體由哪些獸拼成?一般人除了寵物之外,對於世界裡的山獸與雜魚大抵相見不相識,各類不同的獸,在其眼中往往就是一隻奇美拉,無需用心拆分。

《山獸與雜魚》以山海為城,譜寫自然生機、獸生如戲的舞台。但對我來說,讀這本散文集更重要的心得是,透過敬峰的文字,讀者終能明白,獸生一如人生,各類山獸與雜魚,甚或是其中的每個個體,都有自己獨特的身分與戲。