眼前生蠔老闆手持小刀,輕輕敲響牡蠣的硬殼,剝啄一聲,殼上就裂出一道本初子午線。這是時間的最初與最後,生死疊合的陰陽分界。

不知何時開始,台北街頭也有雙層巴士了,殷紅的大車匆匆掠過霓虹燈照,停在微雨中的電影院之前。在夜晚遇到這雙層巴士時,我不禁猛然一怔,倏忽分不清自己的所在位置。這輛巴士來自哪裡?來自倫敦?或者這裡就是倫敦?短短幾秒,心裡輪番跑過一個一個問句,跑進幽黑的虛空裡。

巴士乘客紛紛下車,撐開雨傘,雨傘撐開的瞬間我就醒悟這裡不是倫敦了。日常生活裡經常有這種唐突的片段,令我恍惚想起某一年冬天,我趁著寒假到倫敦拜訪留學的朋友。我念大五,同屆的朋友已經碩一。那是我第一次獨自出國,一出去就去了如此遙遠的城市,因此旅途中總覺得不甚真實,還在當下就已經是夢幻泡影。回到台北以後,我帶著旅行的回憶像戴著一副訂製的眼鏡,成為了不務正業的偵探,時時在各種物事裡發現關於倫敦的線索,然而很快又確認它們不過是我不可靠的既視感。

紅色的雙層巴士開走了。我看見比現在更年輕的自己,站在倫敦的公車站牌下,將剛才刷過的Oyster Card收進了皮夾。

倫敦的大眾運輸儲值卡叫作「牡蠣卡」。如同香港的八達通借用章魚舞爪四通八達的形象,倫敦的牡蠣卡也有自己援引的譬喻,來自莎士比亞劇作《溫莎的風流婦人》的經典對白:「世界是我的牡蠣,我將以利劍撬開之。」將牡蠣揣在手心,愛怎樣就怎樣。於是這票卡的寓意對於旅客如我真是絕好的啟示:儘管在倫敦探囊取物,其中或者有珍珠,或者有泥污,反正總有什麼值得攜回。朋友說,倫敦的可愛,就可愛在到處雅俗共存。區區一張儲值卡的命名,添上流傳幾百年的文學典故,也有一份親切的隆重。

星期六的早上,朋友去學校和指導教授討論論文,我則到貝克街二二一號B參觀福爾摩斯的公寓,一幢根據小說布置而成的博物館。二月的倫敦整日下著細雨,彷彿一條涼冷的手絹給抽出了無盡的纖維,千絲萬縷,輕飄飄懸宕在空氣裡。倫敦人似乎不喜歡撐雨傘,整條貝克街上沒有任何一人拿著雨傘,頂多戴頂呢絨小帽,將雙手藏進防水風衣的口袋。於是我也將我預備撐起的摺疊傘收了起來,入境隨俗地。

中午朋友和我約在波羅市集用餐。這是倫敦最古老也最廣大的食品市集,充滿來自世界各地的農產和漁貨,也是朋友認為必須造訪的名勝之一。朋友說,在這裡尤其要嘗嘗新鮮現剖的生蠔。

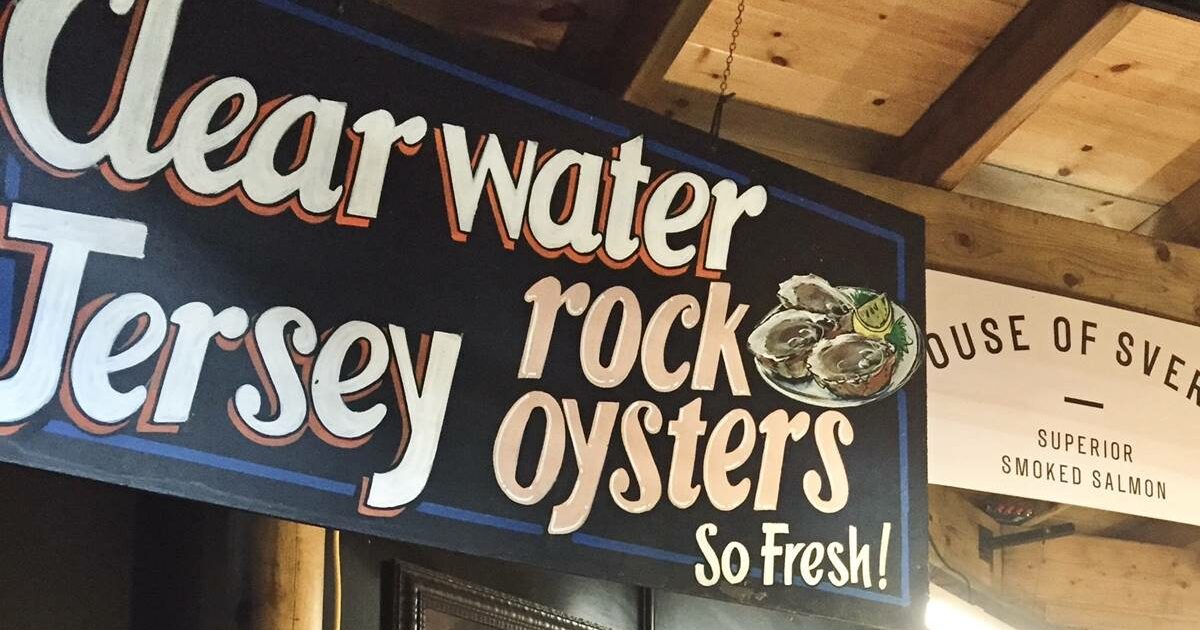

莎翁筆下的牡蠣是浪漫別致的,然而印象裡的生蠔的海腥氣卻令我有點卻步,因此我從來不曾吃過生蠔,對於朋友的提議也始終意興闌珊的。然而我們畢竟來到一個生蠔攤子前了。敞開的箱籠裡鋪滿銀潔閃爍的碎冰,許多牡蠣磕磕碰碰堆砌成一團,每顆售價一點五英鎊。這攤位的老闆是個棕髮碧眼男子,蓄著連鬢鬍,墨綠直紋毛衣外罩寶藍尼龍圍裙,一雙橡膠手套溼漉漉。攤位的招牌上告示著:「乾淨水域。澤西。岩石牡蠣。超鮮美!」朋友直接開口點了兩顆生蠔,老闆一邊解剖一邊和我們聊了起來,關於英國舊日曾有這樣的說法:切勿在拼音缺乏R的月分裡享用生蠔——也就是五六七八月——因為此時正值北半球的夏季,而從前冷凍技術不發達,生蠔最容易在運送過程生菌腐敗,造成食物中毒。換句話說,單字裡帶有R的月分就是宜於大啖生蠔的節令了。

我忽然想起迪士尼動畫《愛麗絲夢遊仙境》裡有一段,不懷好意的海象與木匠一搭一唱,試圖邀請海底的牡蠣寶寶們上岸遊玩,百般熱情哄騙。牡蠣媽媽發覺事有蹊蹺,身後一本月曆上「MARCH」的R字紅通通跳了出來,防災警鈴一般震動。在波羅市集裡我才真正明白這個細節的意思。不幸的是,牡蠣寶寶們終究沒肯聽從媽媽的勸阻,反倒隨著海象計謀,興高采烈地離開了海洋,化作餐桌上一座晶亮而死寂的貝塚。

眼前生蠔老闆手持小刀,輕輕敲響牡蠣的硬殼,剝啄一聲,殼上就裂出一道本初子午線。這是時間的最初與最後,生死疊合的陰陽分界。我和朋友各自捧著一碟半殼生蠔,沒有任何關於食物擬人化的忐忑,只是在適當的凹陷之處淋滿紫紅的洋蔥紅酒醋,又擰上幾滴黃檸檬的酸汁,仔細調味一番,接著立刻吱溜溜將那豐肥的蠔肉啜得精光。生蠔沁涼,柔軟,而且竟然一點也不腥。

這個時候,朋友說,她想起台灣夜市的蚵嗲與蚵仔煎了。