祭典白天觀光振興經濟,夜晚是地方內部的「公共空間」,藉共同出錢出力,彼此確認「我很重視你」、「我們很重視這個社區」、「這個社區很重視我們」,互換情緒價值。我想外來購屋者忌諱六張犁有墳墓山,部分因為是陌生人的墓地。新埔鎮民依傍祖墳而居,是認同共同體。

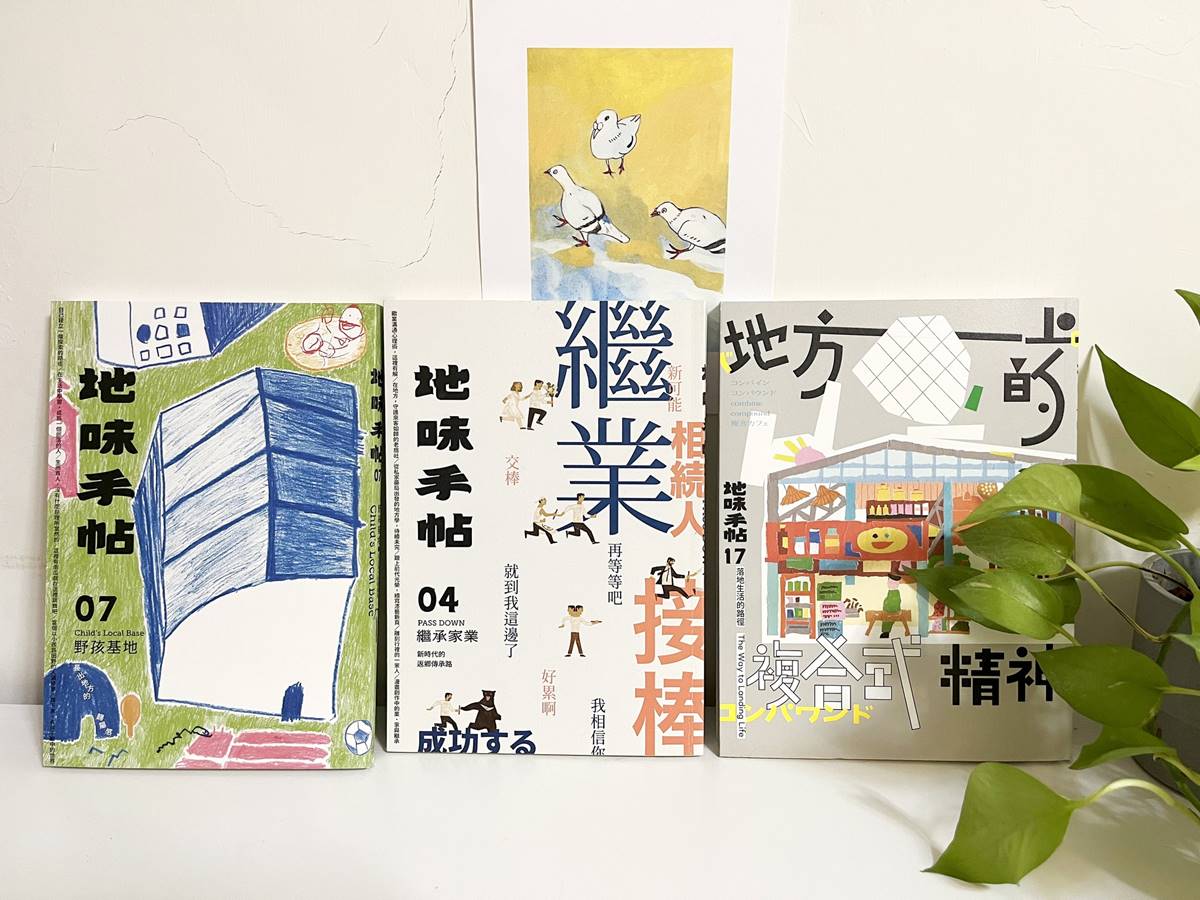

《地味手帖》雜誌令人戰慄且暈眩。每期專輯報導地方創生、社會企業,總令人耳目一新。兒童教育--「野孩基地:長出地方的歸屬感」、家族--「繼承家業:新時代的返鄉傳承路」與「望族之後:穿過時代脊簷的光」、社區業態--「複合式精神」與「街區一直在」等,由各種線索去穿透,解釋各地不斷新生的工作方式,每件事都有十年前埋下的種子,現在開始的十年後又會變成意想不到的風景。時間的摺疊,令人暈眩。

而精心設計的專欄與特稿,都在挑戰一項艱難的任務。火車窗外司空見慣的城鄉地景,只在飽含情感的眼中,綻放相處所累積的情緒價值,就像曇花只在夜間開。地方獨特的價值,要怎麼傳達給經驗匱乏、活在東京紐約資本價值體系中的讀者?如果只描述地方的街景市容小吃,那就像遊客IG呈現的第一印象。如果只爬梳聚落歷史,那就像石碑銘文刻的康熙興建道光重修,淘洗掉生活的血肉,提煉到剩下骨骸無語相對。身在其中久居,對生活的氣味往往視而不見,難以言傳。而移住者既在其中,又不斷跨越兩界,用雙重視角來看待環境,寫出別人看不見的角度,《地味手帖》就集合了許多這樣得天獨厚的翻譯者。

同樣是墓地,為什麼新埔不是嫌惡設施?

據說台北市大安區房價最低的是六張犁,因為臨近墳墓山。殯葬業者很多,燒香味道很衝。

《地味手帖》「街區一直在」專輯,Peggy Ju〈在百年街區,定錨自己的根〉介紹她移居的新埔小鎮,背靠山丘墓地一區區井然有序,和主街中正路上高密度的宗祠家廟,共榮共生了兩百多年。我想,為什麼墓地在都市是嫌惡設施,但在新埔不是?

在日本鄉鎮旅遊時,我常在住宅區內的大路小路旁看到家墓。家屋邊兩、三座成一區,樹林山丘上七、八座還有鳥居守護。墓碑總是光潔如洗,小瓶插著初綻的菊花,像是在離家走路可及的地方,天天探望。在臺灣看見稻田裡有墳墓,也給我那種感覺。

〈在百年街區,定錨自己的根〉文中說:「新埔的人們熱情且有秩序,這跟家族宗祠的集中很有關聯。大家都知道有名的『義民祭』,然而另一個重要的『天穿日』則在農曆年後,身為新住民的我們竟是在下班晚歸路上被封街才發現,此刻上千位男女老幼在街上踩街跳舞一整晚,盛裝隆重,鑼鼓喧天,後來我開始注意假日的公佈欄訊息,才知道整年度他們都為這兩個重要節日進行家族捐款、募集物資和祭典演練;而每個姓氏的宗祠家廟都有自行訂定的家禮與成規,家族關係緊密、家禮如儀、重視長幼倫理。雖然我們僅是跟一位長輩租房子,卻等於被整個家族保護與照顧,社區安詳、治安良好。」

過勞且低薪,難再承載公共事務的勞動

在臺灣看過的祭典遊行,多數是表演者負責跳,夾道觀眾拍攝,界線清晰;但書中「上千位男女老幼在街上踩街跳舞一整晚」像阿波舞祭典是全員狂歡。上網找了新埔義民祭短片,夜晚的遊行,兩個國中女孩在街邊指點,似在等媽媽阿姨的隊伍跳舞經過。阿姨對著商店前大人小孩歡笑熱舞,也是親友吧。

祭典白天觀光振興經濟,夜晚是地方內部的「公共空間」,藉共同出錢出力,彼此確認「我很重視你」、「我們很重視這個社區」、「這個社區很重視我們」,互換情緒價值。我想外來購屋者忌諱六張犁有墳墓山,部分因為是陌生人的墓地。新埔鎮民依傍祖墳而居,是認同共同體。

我們逃離老家的宗祠、墳墓、父母的控制、親友的成就競爭,來到都市。放假可以睡到中午,養貓不生孩子,染髮刺青露肚無人側目,和同性伴侶出雙入對,呼吸自由的空氣,互不打擾。公寓沒管理費要付,但收網購大件包裹要請假在家等。不用付垃圾清理費,但要自己趕下班追垃圾車。公共服務和人際接觸成本降到最低,就像「成員全是新近移入」的聚落,尚未建立相處的規則,即使大樓住四、五十年仍避免認識鄰居、建立新規則。我們過勞且低薪,難再承載公共事務的勞動,投入產業工會、管委會、里民活動等公共成本越低越好。殯葬燒香空污,居民也就忍,無法協調解決。

祭典是用來維持成員公共參與的習慣

新埔是一兩百年的穩定聚落,規則為解決問題而生,隨成員沉澱而嚴密,維護也需要彈性。若等敵村來襲才臨時發起居民捐獻買武器、徵求物資、操練,誰會掏錢?各自跑了再說。就如「式年遷宮」每二十年拆廟重建只是為了世代傳承建造技術,祭典也是用來維持成員「本來就該為社區出錢出力」公共參與的習慣,社區才可隨時組織起來應變。墓地只是提醒成員必須互信合作的理由。而我還想不到可以代替的東西。

強颱後兩天,北市吹倒、砍下的路樹,仍堆在街上妨礙通行。我直覺想回家拿掃把來掃,然後想到七、八大袋怎麼丟,垃圾車怎麼裝。還要問店家能否暫放門口,要問里長和清潔隊原本的安排、避免多事添亂,等等,我得各種打擾別人,這都是忌諱。於是想完排程我就回頭趕自己的工作了。我的公共投資就不及格,而且一直不及格。戰爭來時,我的選項就會很少。事實掀開了一角,它令人戰慄。

《地味手帖》的報導,致力於公共付出,讓我看見了我需要且缺少的關鍵。