「走進花瓶裡,會看到我們這些作品上的風景居然是由不同的垃圾所做成的,這些垃圾竟然是台灣的垃圾,而且是這些移工幫忙撿起來的。」羅懿君想傳達的是,現在的台灣諸多勞力市場都仰賴外來工作者的支撐,「都已經變成我們生活的一部分,不管是經濟或是文化的一部分,連在地生活圈都已經融合在一起了。」

[dropcap]青[/dropcap]年輩藝術創作者的羅懿君,念研究所期間,作品即朝向關注社會與環境變遷議題,媒材來源都儘量擷取當地素材,並於現地創作出裝置或雕塑。連續幾年,藝以載道的她都將焦點放在移動於全球各地、貿易量極大的農作物、貨品上;近期,則將關注面轉向印尼移工身上,爬梳曾是大航海時代重要節點的印尼與台灣之間的命運交會與錯置。

地處孟加拉灣的印尼,在19世紀被塑形為帝國的經濟核心,殖民國傾倒巨資,只為了搜尋出東南亞豐饒的森林資源。「懷璧其罪」的印尼與鄰近熱帶雨林地區被帝國視為禁臠,以法律、軍隊、商號掐住咽喉,這些挾制勢力既驅使當地人離鄉背井,又嚴格掌控人們的移徙自由;農夫被不得動彈綑綁在土地上,卻有些年輕力壯的人們被視為「勞力金庫」,跟著契約或債務被無奈地驅趕著,與故鄉日益遠離。此種因勞動力所產生的「移工史」竟然在百年後重蹈覆轍,於20世紀後半葉的台灣一直延續到21世紀。

以香蕉皮為創作媒材,呈現移工故事於作品中

當台灣社會已跨入老齡化時,印尼與越南移工看護,遍布全台陪伴老人,因為印尼移工的宗教與文化迥異於此間人們,她們推著台灣老人們群集於公園的日常景象,形成既尋常又不尋常的台灣當代社會風景,也引起一直探觸台灣昔日香蕉王國貿易盛況的羅懿君轉向關切移工。

創作前慣以實際行動參與投入的羅懿君,走訪假日群聚於二二八紀念公園、台北車站的移工們,「這是他們在公園裡一起吃飯的樣子,可以看到一些二二八紀念公園的景觀;涼亭、很多鴿子與樹。當時展覽現場,觀眾可以拿著手冊去對照每一位移工背後的故事有哪些?」以她發掘的香蕉皮為創作媒材,呈現移工故事於作品中;也由於採取香蕉皮為媒材,她幾度透過創作探討在全球化衝擊下,台蕉與菲蕉輸出日本市場的消長。

進行環境藝術創作之初,羅懿君即擷取自然素材當作媒材。2013年她赴日本BankART Studio NYK駐村,「原本計畫被退件,村長覺得不適合在那邊做,當時我不知道要做什麼。」她在當地短期生活時,「每天,我到超市會看到很多來自不同地方的香蕉,在日本,台灣香蕉很貴,菲律賓香蕉卻很便宜,就開始關心這價差。」追溯之後,了解台灣過去曾有段期間是「香蕉王國」;如何運用這媒材,進而去關心它背後的出口貿易路徑與歷史,羅懿君著手做起實驗,「發現香蕉皮整平風乾之後很像皮革,就開始用香蕉皮來做台灣出口貿易史的題材。」她先依照一張台中香蕉市場的歷史照片,拼貼出1950年代台灣香蕉市場的盛況。

如何處理香蕉皮這隨手可得卻相當奇特的媒材,羅懿君說,「香蕉皮的製作很像壓花,把它攤平風乾,塗上等於上一層保護漆的生漆,再壓著,慢慢地它就像乾燥花一樣。香蕉皮對我來說有它本身的趣味,它有些纖維與韌性,乾了以後很像皮革。」

山撿天燈廢棄物,在海邊淨灘的移工

其後,羅懿君還陸續嘗試用香蕉皮做幾件立體作品,發展出以香蕉皮為媒材的系列創作,探討台日的歷史貿易關係,「全數由回收香蕉皮,這種最為平凡謙卑、每日皆可取得的日常水果製成,藉以呈現農民、工人、尋常人家面對主流意識形態如全球化、資本主義及專政獨裁的拉扯與抵抗。」

在2015年赴慕尼黑展出《航行與軌跡》期間,正值難民潮湧入德國最洶湧之際。該年,一張臉朝下、溺覆於歐洲海灘上的幼童照片,震撼全世界;在總理梅克爾的首肯下,德國展開雙臂接納特別是來自於敘利亞的難民,如潮水般前仆後繼的難民蜂擁入德國。也在同一年,羅懿君把眼光挪移到人的議題,在德國被敘利亞難民湧入衝擊著她的藝術創作,「台灣雖然沒有難民,卻有很多移工來到這『異地』,面臨很多生活挑戰;但多數信奉伊斯蘭教的移工們也帶來很多不同文化,我決定紀錄他們的生活狀態。」

從2015年的系列作品聚焦於全球化體系下流動的人們,羅懿君以5個篇章論述從大航海時代以降,展開人與貨物流動的經濟,「我就發現印尼和台灣其實都是海權時代的一個重要的經濟節點,例如雅加達當時是荷蘭東印度公司所在,台灣的熱蘭遮城也是。」這艘船隻上面還有一些標籤,「代表不同的香蕉從不同出產地而來,標籤等於是他們的身分證。」她還按照當時荷蘭東印度公司的紀錄,製作一艘航海時代的船型,吊掛在展場上,意表台灣、孟加拉灣的東南亞地區與歐洲之間的國際貿易,以及旅行異地途中所遭遇的困難與凶險。

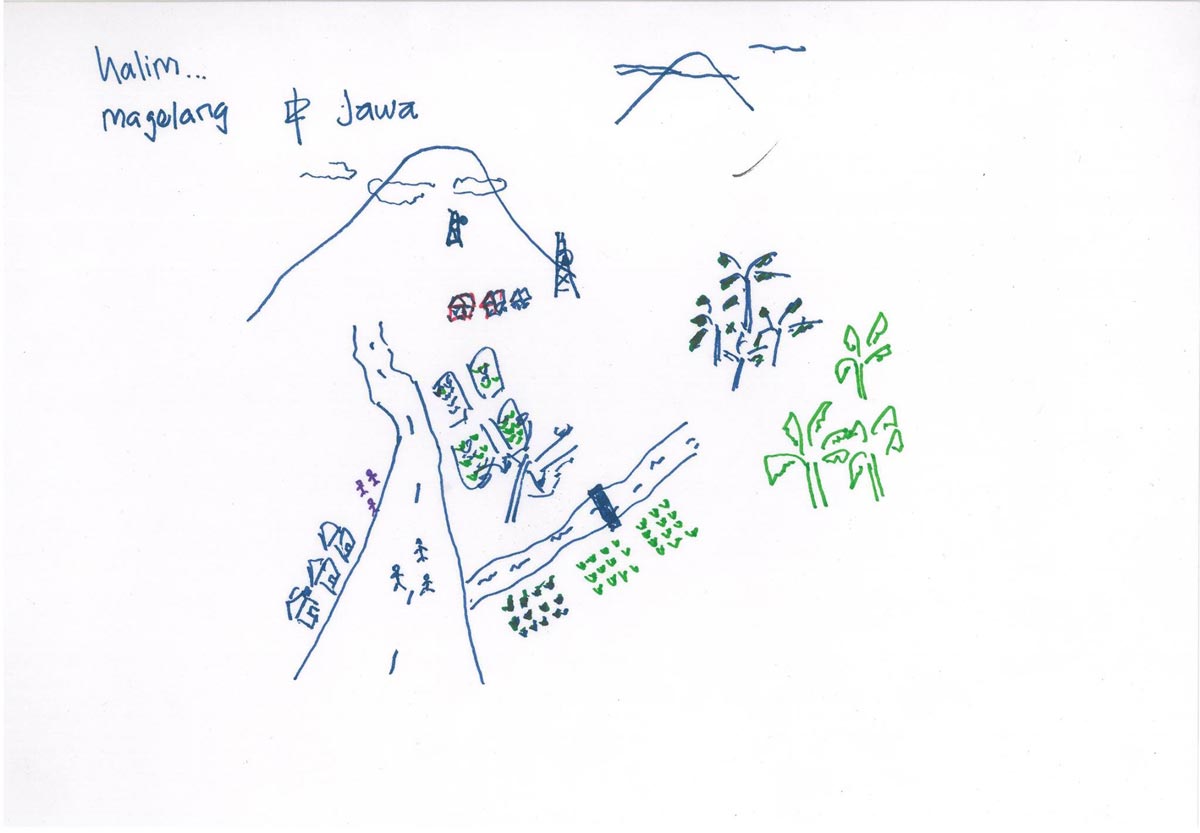

為了持續了解移工們的生活樣貌,羅懿君訪問移工後,一直和其中幾位保持聯繫,印象極深刻的是一位具有工程背景的移工,「是個男生叫Harlim,他曾經在日本工作過;來到台灣,他們假日都會登山,甚至上山撿天燈廢棄物,在海邊淨灘。」

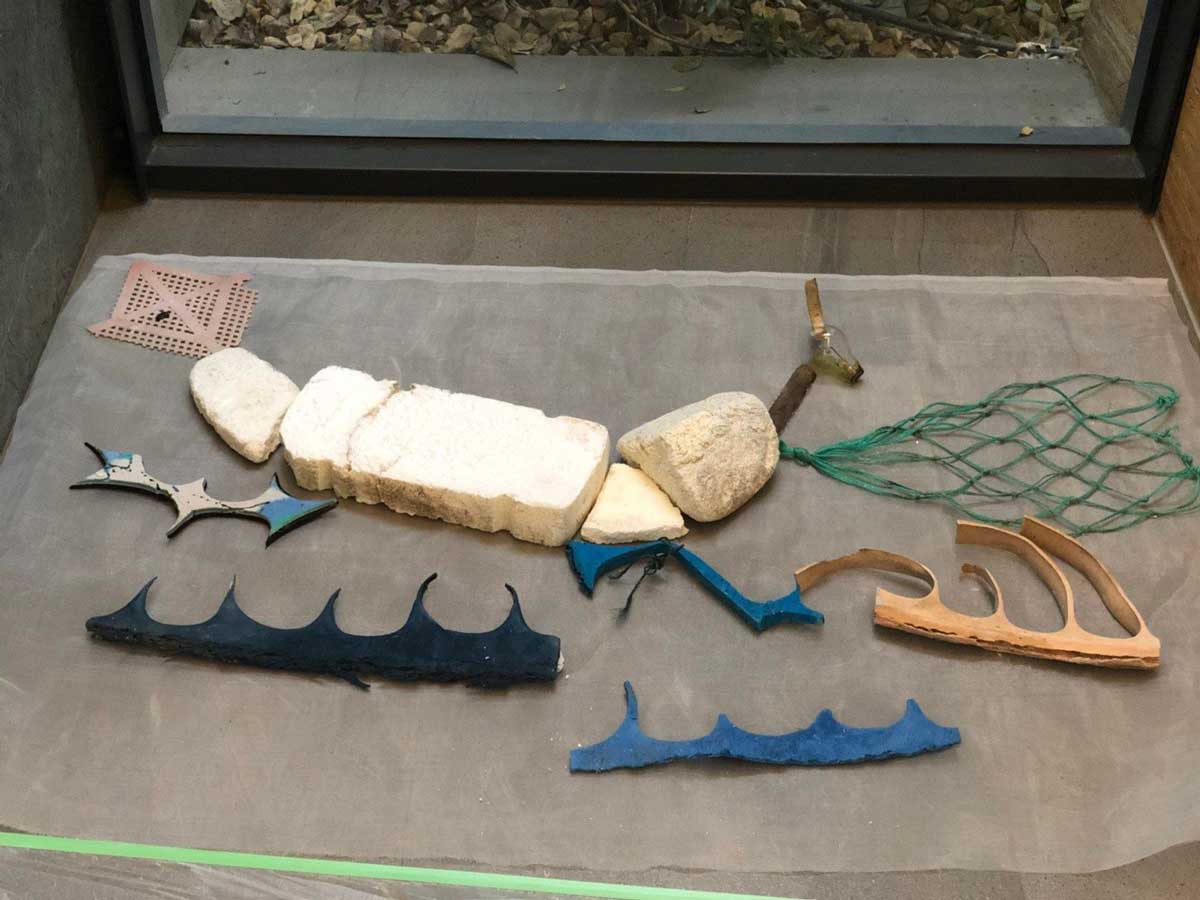

羅懿君曾數度與Harlim等移工赴東北角的石門綠石槽淨灘,「他們平常也會去向平溪的山裡,撿拾很多放天燈之後掉下來的殘骸垃圾。」移工們撿拾天燈,其中也看到人性的溫度,「他們把天燈的鐵圈清乾淨給做回收的阿嬤去賣錢,所以他們有點兩難,一方面希望減少垃圾,一方面卻想給阿嬤回收有經濟來源。」

請移工畫出家鄉,混合東南亞的可食植物

從古代迄今的貿易史,羅懿君認為花瓶所承載的意義不凡,「無論從遙遠的陸上或海上絲路,花瓶都帶著一種異國情調;上面會有些風景,其實是想像風景,就像歐洲人接收到花瓶上畫的中國山水,有點變調,不是完全的中國山水,而是投射想像中這地方的樣子。」她在展場現地製作出三座巨型花瓶型制:大衛花瓶、龍潭花瓶、棒槌花瓶,「這三種花瓶的形制都是比較經典的。在全球化交易的物品當中,我覺得花瓶是一個深具代表性的東西,它是瓷器又是中國(China),歷史上,從東、西方一有貿易活動開始就是一個非常火熱的商品。」羅懿君著眼於花瓶上的異地風景,「我們怎麼去想像在這風景裡面所居住的人的樣貌。可以想見當時歐洲人因為貿易輾轉拿到一支來自華人地區的花瓶,上面的畫或許讓他們很嚮往。」

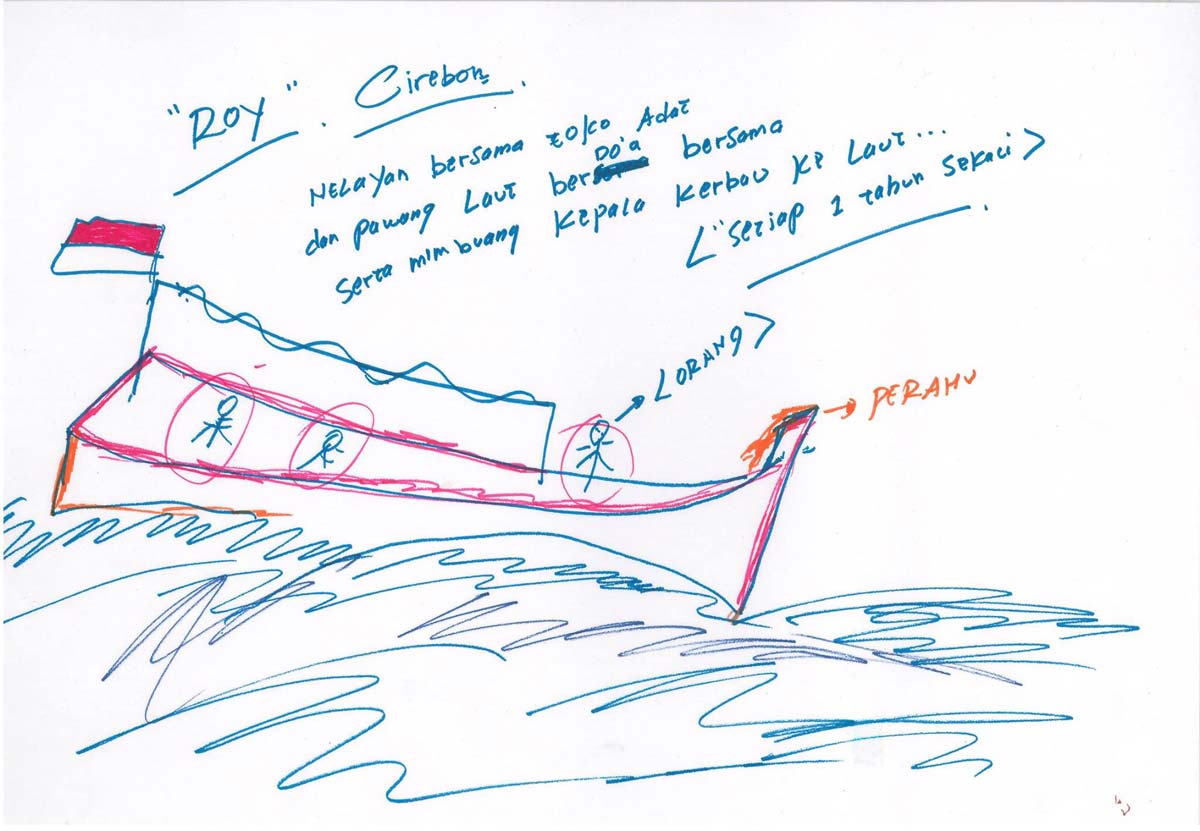

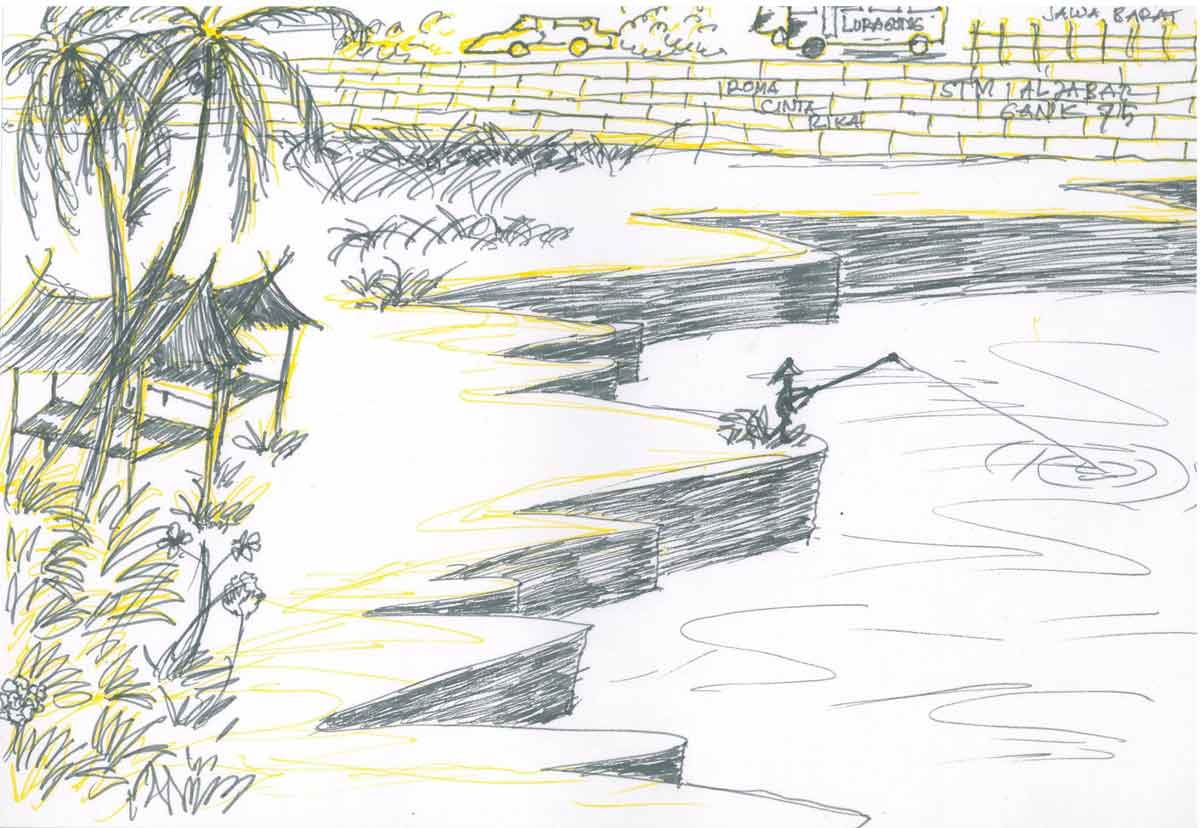

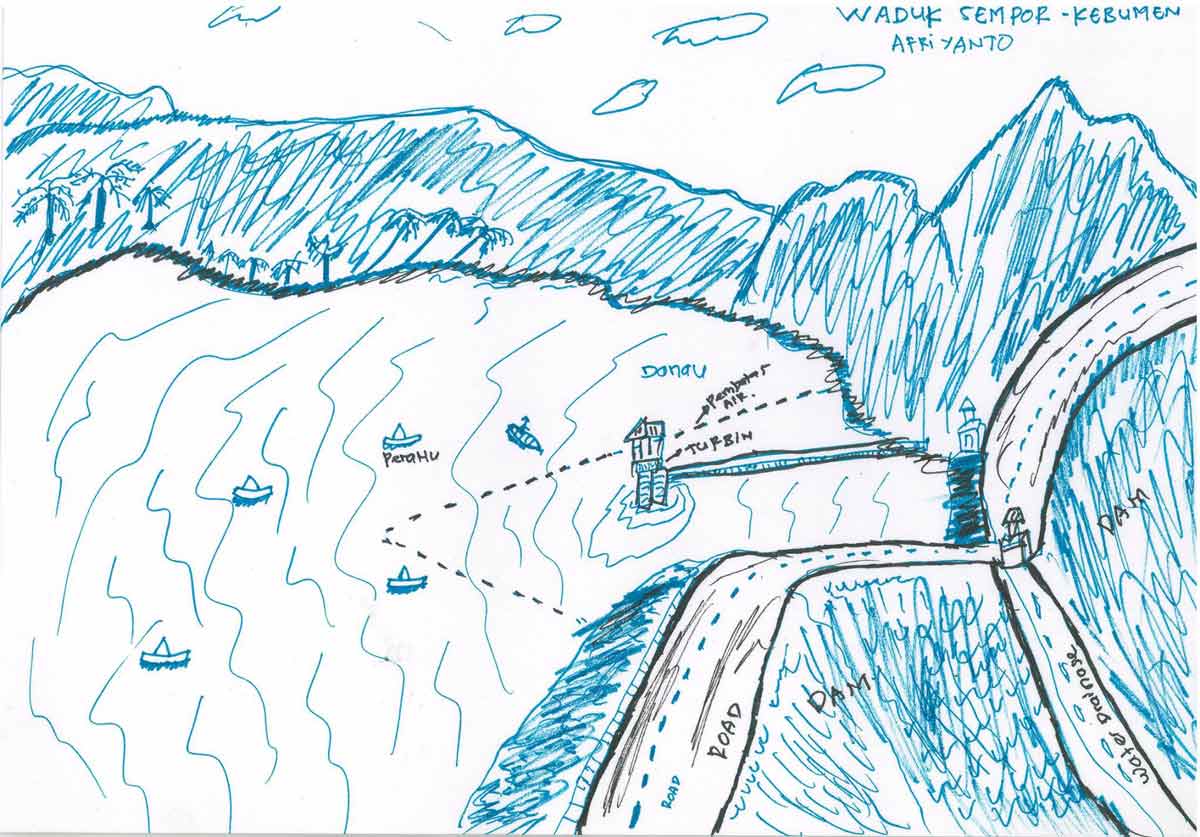

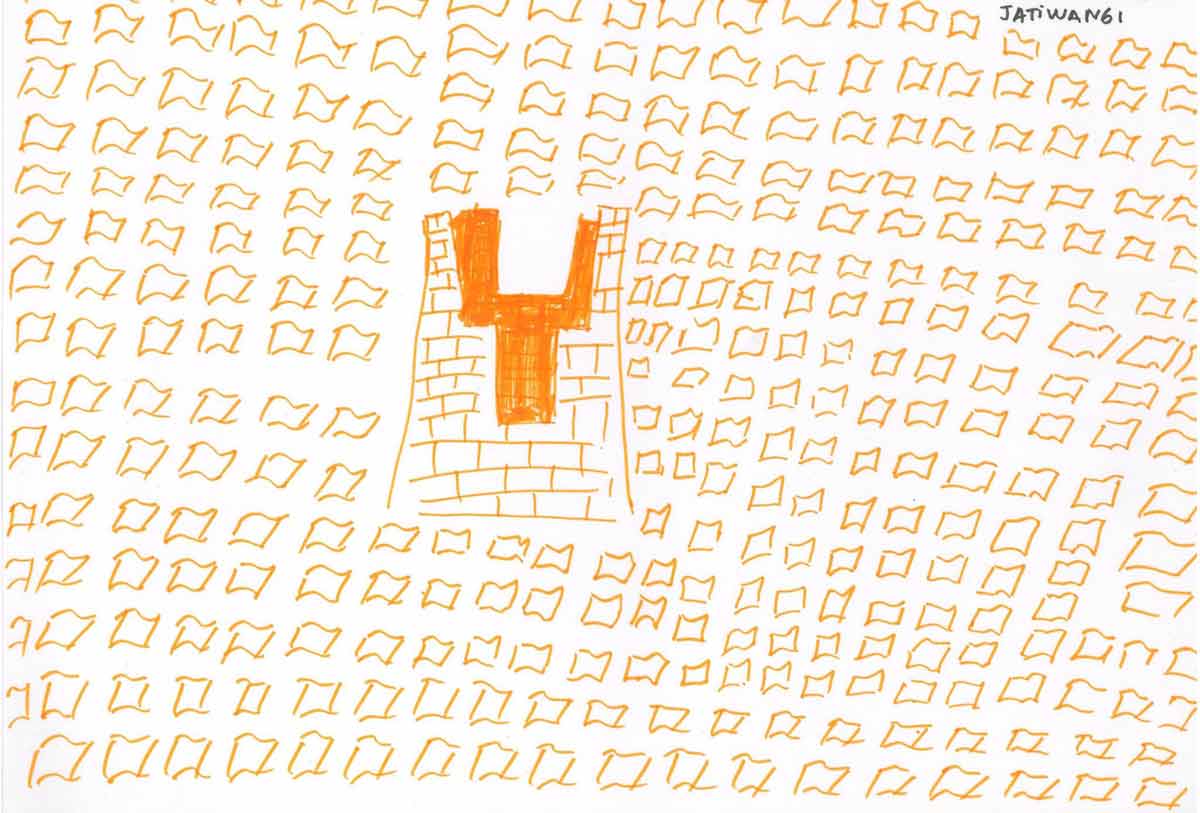

從以往幾件移工肖像的香蕉皮作品,延伸到三個大花瓶的意象裝置新作,羅懿君採用和移工們一起撿來的垃圾,混合移工們家鄉的可食植物-七葉蘭、沙梨橄欖、蝶豆花、銀合歡,以及台中展地附近的枯枝落葉,「與他們一起來製作移工記憶中的家鄉,我還會請他們畫出自己家鄉的風景,最後再藉他們的畫為藍本,運用回收物把風景拼湊出來,裝置在現場的作品裡。」

相較於以往的移工題材係以個人背景來做,羅懿君現在則著眼於移工們的集體;就創作形式而言,也是一個集體產物。「我這次想做的是花瓶上面的風景有點像是我們從室內,但可以看到室外風景,甚至是結合兩個不同的異地風貌,所以像是把人從室內帶到室外。」當人們從羅懿君包覆成花瓶的樓梯踏上二樓,「走進花瓶裡,會看到我們這些作品上的風景居然是由不同的垃圾所做成的,這些垃圾竟然是台灣的垃圾,而且是這些移工幫忙撿起來的。」她想傳達的是,現在的台灣諸多勞力市場都仰賴外來工作者的支撐,「其實都已經變成我們生活的一部分,不管是經濟或是文化的一部分,連在地生活圈都已經融合在一起了。」

從移工的個人故事延伸到群體的角度來看,羅懿君也體悟到在全球化之下,人無可避免被當作貨品,移工們來到異鄉,付出的勞力也以論斤秤兩地計著價,我們常忘卻移工們也是有血有肉遠方有家人的人們,何不試著將心比心地理解他們?無論是難民的顛沛流離,或是為求一份工作而跨越邊境的人們,移民的夢想與現實始終兩異。當我們細觀由一個個弱肉強食、變數難測、不人道的嚴苛處境所鋪陳的海洋史頁,那麼,做為人,我們該如何面對這些不對等?