有機會在海上解說導覽時,我常常會引導船上的朋友,試著轉換視角,從海上回望陸地。這樣的「回望」多少帶著一種抽離:當身在此山中,自然雲深不知處,但跳脫陸地的侷限,從海上回望這座滋養我們的美麗島嶼,也就能看懂山、河流、森林、溪谷、城市到海濱之間的關聯性,整個生態系循環相連,陸地好,海洋才可能健康。

浪聲漸遠,海風在木麻黃的調和之下變得柔和,陽光從葉縫中細細落在我身上,我瞇著眼望著細長的樹影與後面的藍天,木麻黃的針葉栩栩飄落,時間彷彿慢了下來,我只聽見戀人穩定的呼吸與心跳聲。

那是我對防風林最美麗寧靜的片刻記憶。

1.

那裡是當地人稱為「黑森林」的德燕濱海植物園,也是一座編號二六一八的防風保安林。曾經因為縣道一九三的拓寬計畫,夾道兩側的木麻黃樹與濱海植物差一點被解編砍除,柔軟的沃土被政客的慾望與黑色柏油虎視眈眈。

妳一定也記得這座黑森林吧?這是每年夏天我們避開七星潭絡繹不絕的遊客和遊覽車,往潭北方向行經一座琳瑯滿目的公墓區之後,靜謐海灘的祕密森林。雖然相隔不過幾公里,卻全然隔開了外來觀光客的干擾和小吃攤的喧嘩,黑森林是在地人才會相遇的默契,而森林入口那條貫穿花蓮全境的一九三縣道,更是花蓮人避開車潮享受山海田野風光的寧靜小徑,他們稱那是「回家的路」。

因此,當縣道一九三要拓寬的消息傳開來之後,想要捍衛這座森林的聲音此起彼落,在花蓮引起了許多當地人的抗議,大約有三年多的時間,我們與在地的環團組織都投入在「反對一九三線道拓寬」、「守護保安林」的議題行動裡,不停地讀著艱澀的環境差異影響評估報告書、開記者會、與在地民意代表對話、溝通當地居民意願、透過各種活動及文宣讓拓寬的消息傳出去等等各種策略,不分晝夜的行動燃燒著我們的精力與熱情,為的就是守下這片完整的保安林,與這條小徑上的居民、動物與故事,以及無可取代的在地情感和集體記憶。

也正因為這個行動,讓我有機會更進一步認識了「保安林」這個生硬的名詞後面,所指涉的溫柔。

為了追索這座森林的身世,論證究竟「先有路還是先有保安林」,我們查閱文史資料和生物調查報告、詢問了多位林業專家學者和主管機關的承辦人員,一層層如偵探一樣抽絲剝繭,迫切地想要找出證據和理由,可以遊說握有決策權的環評委員們同意不犧牲一棵樹、不拓寬道路提高速限造成居民及生物安全威脅,同時又能紓困車流的最佳解方。在那麼嚴肅生硬的課題面前,我們最大的驅動力不過是對這片土地純粹的愛情,便足以支持一群在乎的人,不計代價地為這座森林阻擋在開發的坦克車輪前。

因此,當花蓮林管處的承辦人員邱哥告訴我,所謂的「保安林」就是意指具有保護目的的森林,每一座「保安林」都有它們的使命和功能,是在日治時期經過周延的地質考察及災害預測所制定的。這些「保安林」有些是為了定沙防塵,保護它身後的居民和稻田免受鹽害侵襲、有的是為了保護水源的穩定與清潔讓人們有乾淨的水可以維生、有的是為了保護山腳下的漁港和漁業資源、有的是為了保護城市裡的居民有足夠的綠地調節空氣⋯⋯這些身負任務的森林因此才有了「保安林」 的稱謂,就像是在地居民、生物與環境的守望者一樣,它們昂然而立不能退讓的存在,就是為了「保護」人類與生態平衡而已。

當我聽完邱哥的說明之後,霎那間明白:看似是我們在保護這座森林,事實上近百年來一直是這些保安林在守護著居住在這片土地上的我們啊!而短視近利的人們卻看不見長期以來這些樹木林蔭的溫柔,它們沉默而包容地存在著,照看林間上百種的生物得以安居生存,也無畏地站在海岸線上面向泱泱大洋,在風和日麗時溫柔相映;在颶風翻湧之際,它們也承接著所有的巨浪與暴潮,任暴烈的氣流席捲無數漂流物洶湧上岸,它們只是堅定不移地存在著,即便被摧毀折損吞沒入海中,也沒有絲毫讓步。

根據所讀的資料統計,臺灣每年颱風登陸的路徑,有百分之八十以上是從東部海域上岸的,經過中央山脈的地形破壞結構之後,對西部地區的影響相對較小。所以我們總將中央山脈封為「護國神山」;如果以這樣的概念來看第一線迎戰颶風暴潮的濱海保安林,那麼它們大概就是東部居民的綠色長城,大大減低了氣候對於沿海生態的影響。

常常在颱風來襲之後,我和B會騎著車,小心翼翼繞過七星潭濱海步道上滿目瘡痍的砂石、殘木、漂流垃圾與大石塊,在厚重雲翳覆蓋的灰色天空之下,去探望大浪退去後的森林。近海的爬藤植物抓地力強,但抵不住浪的憤怒也扯斷帶走了不少;木麻黃的根系因為海砂的掏空而外露出來,許多斷臂殘肢散落海灘,可以想像海的強悍與猛暴力道。向海望去,餘波未平的長浪仍推擠著海面上如馬一般奔騰來去的白色泡沫,陰沉的灰藍色是心情的反射,我不禁想起自己曾經狂躁的情緒,同時回頭尋找身後正巡望著樹木折損情況的B── 如同保安林一樣寸步不移、承接著我的B。

2.

「森林是大海的戀人」這浪漫的敘述,其實源自於三十年前的日本,一群在氣仙沼灣養殖牡蠣的漁夫們,為了讓充滿汙染的大海復原,開始在山上種植落葉性闊葉樹的長期行動。

「為大海種一片森林」,即使山和海看似相隔遙遠,但造林行動的發起人畠山重篤先生卻清楚知道山上森林製造的養分,會隨著雨水、河川流向大海,養育海洋裡的森林,創造海洋生物的健康棲地:所以陸地要好,大海才會好,它們之間的關係就像交相呼應的戀人一樣,共同孕育了海、陸,與海陸交界的豐富動植物。

第一次聽到這個故事時,我就被打動了。最瞭解海洋的漁夫卻在山上種樹,乍聽之下似乎風馬牛不相干,但其實深藏著海陸相連、生態系循環息息相關的大智慧。人們總是切割陸地與海洋,視海洋為領土的終點,卻忘記了大海是通往其他大陸的起點;早期的許多政策更是視海濱為不毛之地,將人類世界廢棄的、無用的、拋除的垃圾掩埋在行水區或海邊,隨著時間掏刷的地層讓廢棄物回到海裡碎裂成粒,卻無法分解無法清除,成為了後代頭痛難解的垃圾問題。

所以說,處理環境的問題,其實是在處理人的問題。而當人們短視得無法想像陸域生活與海洋的關聯,自然就對日常生活的一次性物品使用習慣無感,對海洋汙染漠然,非得要看到一隻海龜的鼻孔插了吸管,一些怵目驚心的動物受害畫面,才多少喚起一些同理的疼痛,願意對環境多一點關切。

有機會在海上解說導覽時,我常常會引導船上的朋友,試著轉換視角,從海上回望陸地。這樣的「回望」多少帶著一種抽離:當身在此山中,自然雲深不知處,但跳脫陸地的侷限,從海上回望這座滋養我們的美麗島嶼,也就能看懂山、河流、森林、溪谷、城市到海濱之間的關聯性,整個生態系循環相連,陸地好,海洋才可能健康── 這便是三十多年前日本漁夫領略到的生命智慧。

3.

走入黑森林,有一條木棧道,可以舒適地穿梭在林間,直抵一座濱海的涼亭。這段不到兩公里的棧道路隱蔽在防風林間,離海灘高潮線仍有一小段緩衝距離,所以多年來仍未被颱風來襲時的暴浪摧毀,加上主管機關定時維護,是一條非常適合探索森林的人行步道。

冬天,東北季風吹來時,海邊的風颯颯逼人,我們便習慣鑽入這條木棧道散步,一進到木麻黃、黃槿、林投等樹木高低交織的森林之幕裡,便將強風大浪隔絕在幕之外了。森林裡並不寂靜,高高低低的鳥鳴、窸窸窣窣的生物出沒聲、樹葉摩擦的聲音,海的低鳴則是一波波的背景音樂。為了讓更多人認識這座森林的魅力,了解為了一條不必要拓寬的路,可能失去的所有「不可逆」,我們開始試著規劃一些小型活動,包含生態夜觀、森林尋寶、鳥鳴聽聲辨位、搭建臨時的祕密基地等等,透過真正在森林裡的經驗,引導大家思考:如果我們失去了一座森林,真正意味著什麼?

一波波的行動也召喚了更多關心在地議題的教育者,當時在H中學裡一位本身就是藝術家的美術老師和我聯繫,他規劃了一系列「自然茶席」的美學課程,其中一堂前導課,他希望我能夠帶孩子們認識保安林。

對於要帶四十多個活蹦亂跳的高中男孩進到保安林裡去「認識」森林,我構思著該從哪個角度切入。考慮到自然導覽的形式雖能傳達知識,卻較難引導情意,為了照顧到所有人的注意力也需要使用移動式麥克風── 我可不想。一直以來我最享受的就是融在這座森林裡的感官經驗,它自有節奏,在這裡我們不需要說話,因為整座森林都在活動,只需要靜下心來聆聽,便能分辨人類語言之外的存在,真正地與森林溝通、產生共鳴── 與其傳遞書本上可以查閱到的知識,我更想帶領孩子們感受這座森林的魅力。

我一直記得當天,在森林外面海平臺上等待著遊覽車載著青春躁動的孩子們向我奔來的畫面。他們如同放風的升學囚犯一樣,興奮、昂揚地笑著朝我大喊「老師好!」那是冬季的一個近午,花蓮典型的冬季午後陰雨即將開始,我望了一眼天空中逐漸聚攏的烏雲,估量著雨的時間和可能的雨勢。

孩子們集合完畢之後,我要他們先在海濱平臺上圍圈坐下,他們的頭髮在東北季風的吹拂下如同他們的心一樣狂躁,交頭接耳地無法壓抑興奮感,我要他們感受海風,狂野的、恣意吹拂的東北季風和奔騰的海浪,呼應著此刻這群孩子們的狀態,然後我任他們想像自己是一段漂在海上的木片,不可自抑地在浪與浪之間起伏、碰撞、排列,形成秩序。

接著我們讀詩。

我拿出了洛夫的《漂木》,要他們傳著隨機段落朗誦,我站在圓形的中央,孩子們漸漸收斂了情緒:「沒有任何時刻比現在更為嚴肅」一個高瘦的男孩開始讀,「落日/在海灘上/未留一句遺言/便與天涯的一株向日葵/雙雙偕亡」他身旁那個戴著帽子上一刻還在嬉笑的男孩接過沉甸甸的詩集,接著讀:「一塊木頭/被潮水沖到岸邊之後才發現一只空瓶子/在一艘遠洋漁船後面張著嘴/唱歌。也許是嘔吐」他遞給下一個發著青春痘的害羞男孩:「瓶子/浮沉浮沉/浮/煙/浮沉沉/浮/天空/沉浮沉/浮/開始漲潮」。詩集就這樣傳遞在孩子們之間,傳唱下去,他們因此有了某種節奏和韻律,漸漸安靜了下來。

天空降下第一滴雨,我將詩集收起來,引導他們兩兩一組,來到了森林的入口,剛剛海邊的風已經消減:「在你們眼前的這座黑森林,他已經八十歲了,一直守護著身後的居民和田地,我想要讓他說故事給你們聽,去感受他要告訴你們的話,最後我們在亭子裡集合,把你們聽到的用詩記錄下來。」為了更加專注,我拿出事先準備的布條,兩人一組,其中一人遮眼時,另一個人便陪伴、指引,我要他們將視覺調淡,學習信任另一個人,然後張開其他感官,一同走入林中。

如同進行一種儀式,孩子們矇著眼相互攙扶,隔著距離安靜地走在微濕的木棧道上,未矇眼的同伴成為眼睛,指引觸摸經過的樹枝、地上的針葉毯,一步步細緻地聆聽森林裡的各種聲音⋯⋯雨降下來了,雨勢不大卻足以讓每個人濕潤,細細碎碎的水滴和蒸騰散發的土壤氣味,讓森林的五感展演更豐富了。最後走到目的地的涼亭時,孩子們還意猶未盡。在雨中,我們圍坐在涼亭裡,我點起蠟燭,讓孩子們靜靜寫下剛才聽到、看到、觸摸到、嗅聞到的森林,然後彼此交換文字,共同誦讀成一首屬於他們的詩,經過森林的洗禮,這群孩子已經和剛躍下遊覽車的狀態截然不同,進入了一種沉思和安靜的樣態。

我想,這座八十歲的黑森林一定向他們訴說了許多祕密── 關於風、關於海、關於鳥鳴、關於堅持和等待,也關於愛情。

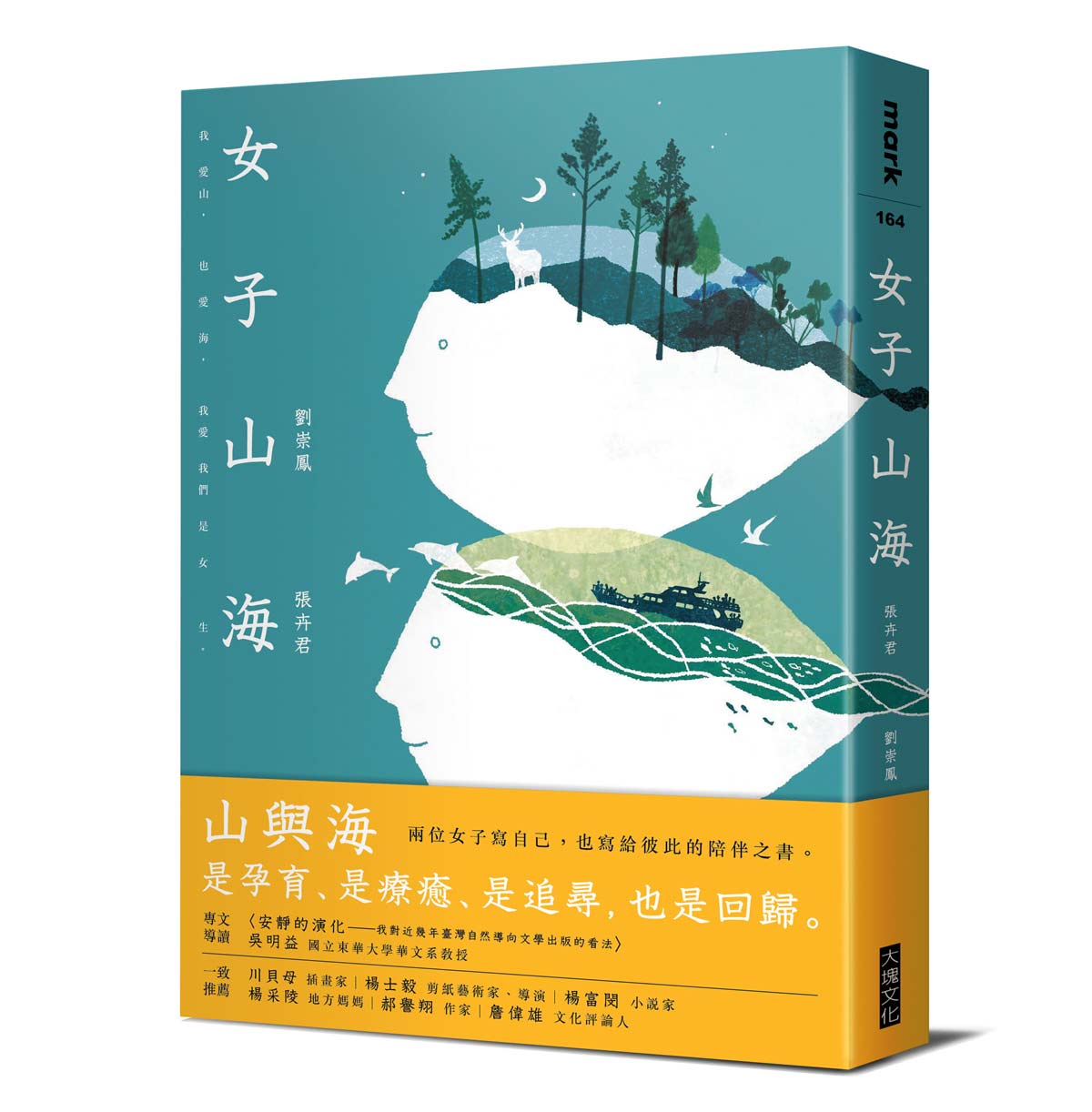

(本文摘錄自《女子山海》)

【說說書】

陪你一起看山有多高,

海有多深,

我們有多勇敢。

海恆常翻覆,山永遠都在。

這是兩名女性書寫者向臺灣山與海的致敬之作。

兩人藉由「對話」書寫形式,

從女性生命經驗出發,回應山與海洋在生命中所扮 演的重要位置。

這些人生的轉折與過程,透過文字的重新梳理,

她們陪伴彼此,展開一場向內向外的探索旅程。

《女子山海》是對於青春生命的回視,

是對生命挑戰與歷練的挖掘,

亦是對生態環境的關懷與探問。

她們愛山,

也愛海,

她們愛自己是女生。

- https://www.books.com.tw/products/0010876493?sloc=main

- 作者:張卉君•劉崇鳳

- 繪者:薛慧瑩

- 發行:大塊文化出版時間:2020/12/01