婚飛很美,很壯觀,也很好賺。知道適切的時間地點,漫天飛舞的繁殖蟻都是代表金額的數字。我也加入這行,走路時眼睛總被突然閃過的殘影吸引,被扳動的落葉、潦草的腐木、凌亂的石牆,到處都有可能有新生的蟻后,正在尋址安巢,一旦發現,便用離心管套住,帶回家中用試管細心培育,等待卵孵化成蟲,蟲化作鈔票的那天。

[1]

我坐在門外的花圃,著短褲,上身只披了一件風衣,野心勃勃想做些什麼──一景戲劇舞台的設計,要有明確的表現意象、具層次性的深淺空間、急於與觀眾對話的千言萬語,一個由我掌控與建構的世界──然後後背被不知何物扎了一下。

我反手掐去,在指尖碾碎一物。哼,螞蟻。

然後又一隻,再一隻,在後頸和腳踝上,被我一一碾碎。莫不我這麼剛好坐在蟻窩上了?我冷笑。

然後我感受到了,頸上、背上、腿上,領口、褲腳、鞋跟,無數細小的顎掐進我的皮膚,我扔下電腦向蟻族宣戰,用每一寸肌膚感知螞蟻的存在,旋即快速而準確的用手指追緝,讓他們在我的指尖下六肢抽搐、體液噴濺,碎裂成渣籽。

一邊咒罵一邊抖落頑強掛在風衣上的殘軍,回頭看到剛剛所坐之處,還真有一處蟻巢。巢口工蟻逡巡忙碌、兵蟻戒備巡守、帶翅的繁殖蟻蓄勢待發,蟻族在這溫濕合宜的夜晚,準備舉行一年一度的生之祭典──婚飛。

「他媽的。」我捏死最後一隻攀在我耳根的螞蟻。

[2]

小學生的娛樂很簡單,在沒有手機的時代。抓蜈蚣丟女生、抓毛蟲丟女生、抓蟾蜍丟女生,在這無數的受害蟲虫與女生之外,獨有一群兒童遊戲的受惠者。

每周二的朝會,在鋪柏油的中庭廣場,有殺人的太陽和蚊子。白鐵皮的司令台上,校長正在宣導本周品格教育,不可以欺負同學喔,他說。

我啪一聲拍死一隻蚊子,把屍體撢到地上,一隻螞蟻點了點他,徘徊一陣,揪了個伴把死蚊子拖走了。於是我僵住身子,等候之後的每一隻蚊子附上皮膚,抓緊時機揮掌擊落──力道要拿捏輕重,恰到好處,最好是有翅不能軒,有腿不得行,如蹣跚醉漢──然後把它扔進螞蟻斷續的隊伍中,看半殘的蚊子在蟻群中彈跳、掙扎,然後被大顎箝制,拆翅、卸足,固執的軀體彈動著被運往柏油地的裂縫。

於是,那時的我成了神,調度生死與暴力。

[3]

我看著桌上的舞台模型,癱坐在椅子上,承受挫折感的重擊。幾個小時的做工,成了眼前這一坨垃圾般的廢物,那些理想中的意義、象徵、引導,雜揉成了這頭厲聲嚎叫的奇美拉,太多想說的言語使它成為了啞巴。

砸了算了。

我嘆了口氣,沒有照做,把舞台模型推到一邊,從物件雜亂堆砌的桌面撈出一根試管。

[4]

高中時到朋友家,他從抽屜拿出一根試管,神秘兮兮地遞到我手上。隔著弧形的玻璃管壁,看到裡頭晶瑩的蟲卵、肥碩的幼蟲、蟄伏的工蟻,還有蟻后,那結實的胸背板上膜翅殘存,鼓脹的腹部緩緩伸縮,她的存在代表著一支蟻族、一巢新生、一片即將擴大茁壯的殖民地。

我看了許久,有點入迷。朋友拿了點蜂蜜,兌水後滴入小容器,放在試管口。幾隻工蟻聚集,將頭探入,不久後蟻腹膨大盈滿蜜水,晶亮如鮮橙汁囊。

「這什麼蟻啊?」我問他。

「臭巨山蟻。」

「我可以丟活的蟲下去讓他殺嗎?」

「不行欸,這種蟻不喜歡吃肉,都吃蜂蜜水就好了。」

「無聊。」

與鱗翅目幼蟲共生的勤勉舉尾蟻。(攝影/林敬峰)

婚飛結束的蓬萊家蟻雄蟻(攝影/林敬峰)

[5]

雖說無聊,但我還是在不久後買下了我的第一巢螞蟻,然後便一頭栽了進去,我想我還是享受這般一手扼住一個社會的生命源泉,成為神一般的存在,即便在螞蟻小小的複眼裡根本看不清我的相貌,但養久了螞蟻也似乎知曉,當封住試管口的棉花球被揭開,就會有食物送上門來。

我開始出現在各大社團的留言區,在那些寫著「C4G31 1Q10W」、「相鄰寡 2Q 1000↑W 有超級兵」、「哀愁雙開」之類如黑幫行話的貼文下競標,然後用試管填滿陰暗的抽屜。我也盡力做好一個神的角色,記下每種螞蟻不同的習性:棘山蟻敏感而神經質、皺家蟻緩慢而溫吞、細顎針蟻需要廣大的獵場、單家蟻偏好狹窄的裂塹、大頭家蟻喜歡把獵物運回巢囤積、痕胸家蟻卻只會在巢外把屍體吃成一片狼藉。另外還有幾個瓶子散落在四周,養的是做飼料用的活蟲。

[6]

這七拼八湊的舞台設計斷然沒有好結果,授課的教授站在我的桌旁歪頭撇嘴,「不太懂你想表達什麼,」他說,「太多奇怪的東西跑到不知道哪裡了,不受你的控制。」我點點頭,縮回椅子上,望向舞台模型和旁養著皮氏大頭家蟻的試管。

這東西,砸了算了。

下課後我找到一處白蟻巢,揮拳擊碎,然後把逃竄的白蟻抓進罐子裡,帶回去放進養蟻的試管。螞蟻的反應迅速而凌厲,工蟻追獵、壓制,兵蟻補上致命的一擊,然後屍體被運往試管深處,滋養巢內的群蟲。最後幾隻工蟻徘迴一陣,用觸角輕點封上試管的棉花球,掉頭回去了。

[7]

當蟻巢聚落足夠成熟時,蟻后就會開始產出帶有翅膀的雄蟻與雌蟻,在某個溫度濕度合宜的晚上,一個地區同種螞蟻的繁殖蟻會飛向夜空,這是他們第一次也是最後一次展開那一襲翅翼。雄蟻與雌蟻相遇、交配、授精,然後落地靜候死亡,成功交配的雌蟻則找到一處適合的環境,不吃不喝,鎮守產出的第一批卵,待到第一隻工蟻羽化而生,展開新的生命週期。

婚飛很美,很壯觀,也很好賺。知道適切的時間地點,漫天飛舞的繁殖蟻都是代表金額的數字。茅巨1000、白疏600、雙脊200、皮大100、甜蜜3000、爪哇1200、渥氏400。我也加入這行,走路時眼睛總被突然閃過的殘影吸引,被扳動的落葉、潦草的腐木、凌亂的石牆,到處都有可能有新生的蟻后,正在尋址安巢,一旦發現,便用離心管套住,帶回家中用試管細心培育,等待卵孵化成蟲,蟲化作鈔票的那天。

這樣看的蟻后,好像更美了。

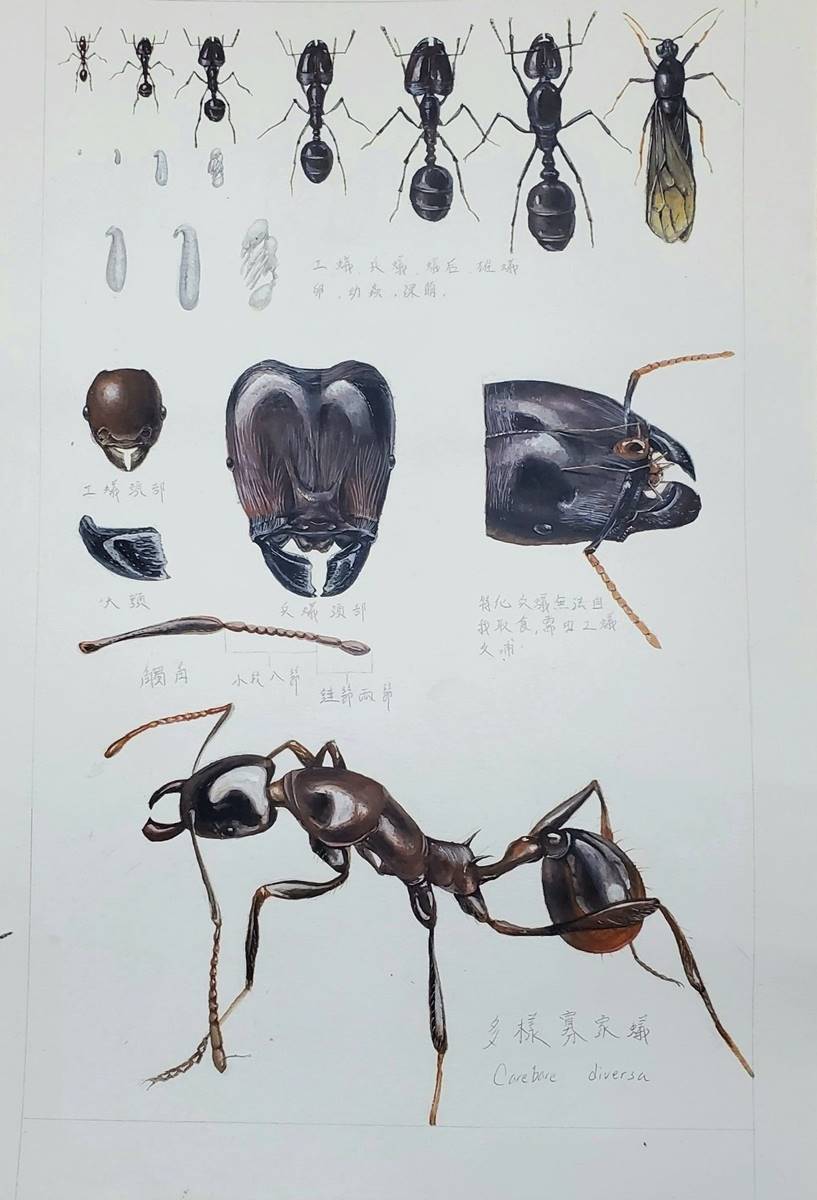

黑棘山蟻(繪圖/林敬峰)

多樣寡家蟻(繪圖/林敬峰)

[8]

我要砸了它,我看著糟糕的舞台模型,它現在是全然失控的世界。

「有酒沒有?」我揉了個紙團砸向一旁哼歌的胖子問他。

「你要喝喔?」

「沒有,我要表演噴火秀。」

「啊?」胖子不太懂。

「我要喝啦!廢話。」

「喔喔,只有這個欸,」它摸出半瓶威士忌,「可是這很烈喔。」我已經乾了酒瓶。

酒意很快襲來,我躬身、痙攣,狺狺低吼,揮拳、撕抓、摳打,踉蹌站起,勉強邁出一步,然後直愣愣向前撲倒,不省人事。

[9]

清醒後我倒在髒亂的地板,攀著桌緣掙扎起身,看到桌上仍然完整的舞台模型。然後我看到了血,來自嵌入虎口的玻璃碎片,試管已經破碎,寄居的蟻族也不知去向。

我不養螞蟻了,在這之後。

「因為我養的螞蟻總是小一號,沒有野外的那麼大隻。」每當有人問起為什麼,我便這麼說。