世界上還有一些像蒙古人一樣、能在沙漠或森林深處自行辨識方向的民族,但是數量愈來愈少。相較於斑尾鷸或者杜鵑鳥,我們的頭腦在導航方面無疑沒有那麼精進。算了。但我們還是能藉由觀察星星而前進,甚至也會藉由解析太陽的偏振光來導航。

二〇一六年六月,在地球上最偏僻而嚴峻的地方之一:蒙古戈壁沙漠深處一角,五個法國人和六個蒙古人一同探險。他們車上沒有全球定位系統(GPS),也無法使用手機,畢竟完全收不到訊號。而且也沒有地圖——地圖有什麼用呢?當地連路都沒有。

能帶路的就是人類,也只剩下人類了。當然是由蒙古人帶領,他們藉由歐洲人絲毫無法辨識的山形、難以覺察的自然細節來定位。畢竟在這個廣袤無邊的地方,只有起伏的小丘陵、山峰的輪廓、砂礫覆蓋的浩瀚平原,以及蜿蜒分布在峽谷間的無數細小乾河床。一切看起來都雷同,西方人透過眼睛也無法記憶或界定任何能指引方向的東西。如果光靠我們自己,早就迷路了。

沒有指南針、GPS或地圖的鳥保有方向感的直覺

某一天傍晚,我們發現一些前人留下、盤根錯節的小徑,蒙古探險隊長這時很有把握地指引司機該往哪裡走。眼見他這麼輕鬆地在沙漠來去自如,我們覺得很神奇,於是問他:「你上次來這裡是什麼時候?」探險隊長回答:「噢!那是二十年前了⋯⋯」整卡車的人都啞口無言。儘管如此,我們一直都沒有迷路。我們穿過在鄰座夥伴眼中如出一轍的兩座山之間一條勉強算是路的途徑,接著抵達湖邊,然後在湖畔過夜。游牧的蒙古民族和世界其他幾個少數民族一樣,仍保有方向感的直覺,而且這種直覺就像在候鳥身上一樣根深柢固。反觀我們這些貧乏的西方人,我們的方向感如今何在?

鳥和蒙古人一樣,也沒有指南針、GPS或者地圖。但牠們卻也同時擁有這一切。

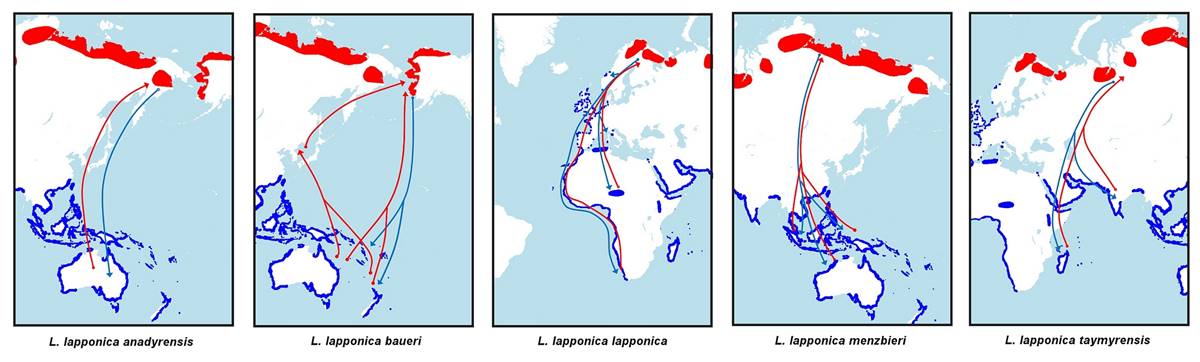

以斑尾鷸為例子。這種類似於杓鷸的小型涉禽生活在沿海沼澤、小港灣,並在春天遠赴北極築巢。於是我們發現,這種身上具有衛星信標的鳥能一下子就飛越阿拉斯加和紐西蘭之間的距離,也就是一萬一千五百多公里⋯⋯這代表以每小時七十公里的速度持續飛一整個星期!這種鳥的總重量不過兩百五十公克而已⋯⋯而在這場一氣呵成的旅程中,斑尾鷸睡覺時只讓半個腦袋處於休眠狀態。讓我們想像一下這種睡覺方式:只有半顆腦袋沉睡,同時另一半腦袋則負責輕按智慧手機或者開車⋯⋯

至於杜鵑鳥,旅行是牠們的天賦本能。這種鳥在別種鳥的巢裡誕生,沒有親生杜鵑親鳥照料。然後,牠在七月天的美好向晚飛往非洲,在先前毫無經驗之下徹夜飛行。牠如何飛抵未曾涉足的赤道帶非洲森林深處,而且待上半年,再返回出生地?這些鳥類具有並徹底發揮什麼我們所沒有——或者可能喪失了的感官作用?

我們是否真的喪失了這種根本的感官作用?

我們和蒙古人以及候鳥相反,已經把方向感忘得一乾二淨。我們再也不知道如何解讀地景、星宿和自然。這些東西變成只是我們環境裡的沉默點綴。我們是盲目的觀看者,依照GPS發出的機械聲響指示而前進、後退。我們把帶路的要務交託給別人,或甚至更糟——委託給機器。如果我們被丟在自然界當中——儘管只離家五十公里,而且不能問路或看地圖,我們會怎麼做呢?我們要四處迷走多久,才或許找到正確的路徑?如此一來,我們豈不是失去了旅行時最關鍵的要素:定位方向、靠我們自己朝正確方向前進的根本技能?也是這個要素才造就人類特有的本事。在生活中,我們這麼常感到有點迷失,也就不足為奇,畢竟我們已經無法好好為自己找到方向。我們自詡無所不知,掌控一切,然而在自然界——即便是經過「文明洗禮」的大自然,我們卻像幼鳥一般弱不禁風。

世界上還有一些像蒙古人一樣、能在沙漠或森林深處自行辨識方向的民族,但是數量愈來愈少。相較於斑尾鷸或者杜鵑鳥,我們的頭腦在導航方面無疑沒有那麼精進。算了。但我們還是能藉由觀察星星而前進,甚至也會藉由解析太陽的偏振光來導航。

我們是否真的喪失了這種根本的感官作用?在必要之下,人類是否能在幾天、幾個月、幾個世代裡,重新喚起這個久遠的直覺?如何找到答案呢?今天,我們為了享樂而旅行,除了在乎購買比較便宜的機票之外,沒有花心思了解「怎麼去」。我們征服了距離,連帶也征服了時間,卻因而折損了我們此後幾乎完全喪失的一種感官作用。

斑尾鷸在太平洋上空、在海天之間翱翔的這七天,腦中在想什麼呢?對牠來說,時間如何流逝?有朝一日,牠中止羈旅,從高空飛向低處,接近大地,於是開始看到高北極地區錯綜蜿蜒的沼澤與河流,那裡一切都大同小異。牠終於疲憊不堪地憩息,地點正是牠前一年築巢的地方。

我們今天移動的速度比黑尾鷸或燕鷗飛翔還快得多,但是有什麼實質的進步可言呢?

有誰能解釋杜鵑鳥和所有其他候鳥遷移的原因⋯⋯該著眼的難道不是我們移動的「原因」或者「方式」?人類展開夏季「遷徙」之前,查遍旅遊指南、地圖、網路,然後,我們在旅途中備有無線電、GPS、路標,藉助這整套配備來確保不會誤入歧途。至於候鳥,牠們擁有的只有本身的決心、海洋、山陵以及羽翼下的整片景色、星星、太陽和月亮。而如果牠們安然無恙地度過整個旅程,則通常都會抵達目的地。

動物——特別是鳥類——的遷徙仍含有許多尚未解開的謎。可以確定的是:這種生物能全然發揮所長,將自身本領發揮淋漓盡致。游牧的蒙古人今天仍是如此。我們其他人種——西方人則再也不是這樣。逐漸喪失本能,這也是某種型態的退化──人類也不例外,而且連科技都無法加以彌補。

下次GPS故障的時候,想想鳥兒吧!(轉載自《小鳥小哲學》,小標為本刊編輯所加)

【說說書】

進入二十一世紀,鳥類還要教導我們哪些事呢?

鳥類每天如何生活--面對風雨、黑夜,並觀察月亮升起,和星星點綴的黎明?牠們是否真的在臨終時躲起來?

一隻烏鶇棲息在矮牆上,牠全身烏黑,鳥喙呈黃色,眼睛炯炯有神。仔細端詳--牠以身為烏鶇而怡然自得,不是嗎?在草坪上躍動、窺伺蟲子的牠看起來豈不是對生活徹底心滿意足?如果我們像牠那樣對生活自得其樂,則我們在日常生活中必然會更自在。

傳說和故事裡的鳥類往往扮演教育、啟蒙和傳遞訊息的角色。梅特林克(Maeterlinck)筆下的青鳥代表幸福。中世紀波斯詩集《百鳥朝鳳》(La Conférence des oiseaux)述說三十隻遊隼為了尋找鳥王而展開啟蒙之旅,其中每隻鳥分別象徵一種人類行為。賽爾瑪.拉格洛芙(Selma Lagerlöf)筆下的野鵝帶著少年尼爾斯.霍格森(Nils Holgersson)展開神奇奧妙而充滿啟發的旅行,當他返回時,將徹底改頭換面。

希臘智慧女神雅典娜的象徵是一隻鳥--鴞,這是一種渾圓的小貓頭鷹,眼睛呈金黃色。極度優雅的鸛--家長的友伴--從前被視為會把新生兒帶進家中。此外,還有嘴裡銜著《聖經》中象徵和平的橄欖枝的白鴿,或者以在春季飛回歐洲而為人所知的敏捷燕子。

進入二十一世紀,鳥類還要教導我們哪些事呢?

透過本書對鳥類的片段省思,我們將發現這些生物猶如小思想家:只要好好仔細觀察,將發現牠們促使我們自我省察,而我們卻自認為位居生物進化的巔峰,還自詡為「世界主宰」!的確,透過許許多多科學、社會學和行為的研究,並基於鳥類自古以來代表的文學和神話象徵,牠們難道不足以作為一面鏡子,持續引發智人反觀自身?而如果我們花時間好好思索自己能從這些長著翅膀的動物身上--例如從牠們的社交生活、引誘手段、養育方式或甚至洗澡方式——學到什麼?

鳥類的愛情觀是如何呢?忠貞不渝或是多夫多妻?沉穩還是放蕩?為何某些鳥是無可救藥的旅者,而其他種類的鳥則一直頑固地宅在巢裡?長期撫育幼鳥比較好,還是該扶助牠們儘早獨立?為什麼斑鳩是家務分工女王,而多面戰士(combattant varié;一種鳥類,正式名稱是流蘇鷸)則是超級大男性主義者?鳥類每天如何生活--面對風雨、黑夜,並觀察月亮升起,和星星點綴的黎明?牠們是否真的在臨終時躲起來?

這些思考不只是基於最新進的研究結果,也基於透過在世界各地長期觀察而和鳥類近距離接觸:沿著河岸、在熱帶叢林,或者沙漠中飽受風吹的沙丘;這使我們確信鳥兒的天地有一些值得學習的地方。率真自在的鳥兒是低調的生活大師,只要我們願意聆聽,就會發現牠們有許多話對我們傾訴。(轉載自《小鳥小哲學—重拾平衡、找回生活餘裕的22堂課》,主標為本刊編輯所加)

書名:

小鳥小哲學—重拾平衡、找回生活餘裕的22堂課

作者:

菲利浦・杜柏瓦;艾莉絲・胡梭

譯者:林心如

出版:啟明出版

出版日期:2022/11/30

作者簡介:

菲利浦・杜柏瓦( Philippe J. Dubois):鳥類學家、環遊世界賞鳥的作家。曾出版數本關於氣候變遷及生物多樣性書籍。曾任全球歷史最悠久的自然出版社 Delachaux et Niestlé 總編輯。

艾莉絲・胡梭 (Élise Rousseau):文學及哲學碩士,是一名記者、環保人士,曾出版數本關於大自然與動物的著作。