外地朋友到嘉義市玩,常問我有什麼好吃的?由於被問太多次,我特地做了份 PPT,名為「小鮮肉如何變成大胖叔」,開頭是嘉義歷史文化介紹,檜木、 KANO、陳澄波,壓軸就來揭露私心推薦的小吃鐵店(thih-tiàm)。

台語的鐵店,指受到顧客死忠支持,百吃不厭,怎樣都打不倒,像鐵那般堅實的攤位與店家。

朋友們收下鐵店名單後,到嘉義市樂遊,個個滿意。

其實,從我家民雄前往古稱「桃城」的嘉義市,坐火車得花十多分鐘,我們都說去嘉義(khì Ka-gī),指的是去嘉義市,所以我不算真正的桃城人。

然而,因就學、交通、娛樂之故,我對桃城飲食頗為熟悉,常帶領外地人去吃小吃。帶一點陌生的距離,少了家居日常的麻痺膩煩,似遠實近。

享用美食,要在某時刻的某個特殊地點,發生了某件事,味道才會深刻。以下八家鐵店是我的精選推薦,小鮮肉變成大胖叔的斑斑油跡:

百年市場內牛雜湯

東市場若是嘉義市的中央廚房,「王記」那鍋鼎底(tiánn-té,大鍋牛雜湯),就是美味的圓心。

早在清朝就已形成的嘉義東市場,日治時期建了一棟洋式大樓,不幸慘遭火災地震毀壞,之後又被周圍的商販包圍,隱沒不顯。長久以來開車是進不去周圍的,在地人多騎摩托車,步行更佳。可先到吳鳳北路的城隍廟拜拜,再從側門鑽入,若從南門圓環方向,得挨挨擠擠鑽過攤商人群。

我最常走的是歷史路線,繞過外星基地般的市政府,走側旁的忠孝路會經過「北回水晶餃」,大小宛如棒球,皮軟彈,餡鹹香。人到公明路口,往東去買現場炭烤的「真情味肉乾」,店家強力推薦會滴油的蜜汁肉條;往西見門口有人排隊,那是名聞遐邇的「劉里長火雞肉飯」。

這條公明路,過去被稱為醫生街,最多曾有十幾家醫院診所,如「向生醫院」和「黃瑤故居」,日治時期興建的獨棟洋房,門窗優雅,開闊有氣度,保存得相當完整。忠孝路直走到中正路,尋一小開口,時光的門打開,進去是百年歷史的全檜木建築,仰頭看桁架屋頂之上的太子樓結構,台語叫風厝仔(hongtshù-á,突出於斜屋頂的通氣窗),從氣窗透入的天光,微微照著裡頭三、四十多家豬肉攤。

再尋其旁的開口而入,就是熱鬧的熟食攤區。有本地羊肉、筒仔米糕、乾意麵等,最興旺的是「王家祖傳牛雜湯」,兩人合圍的大鍋清湯滾沸著早上現宰的牛肉與諸般內臟,料多、肥嫩、新鮮,添一碗白飯配沾醬,是桃城人的元氣早餐。

想將「袁家」肉骨酥與「阿富」網絲肉卷袋著走,得耐心排隊,更怕售罄。一九二二年創立的祖傳老店「楊桃伯」,古法醃製的楊桃冰加洛神花茶或調製汽水,消暑止渴,風味絕佳,閉上眼睛吸個一口,彷彿回到往昔農家後院栽種楊桃樹的古早時光。

環繞東門煎粿不息

吃完「火婆煎粿」正要離開,停在東門圓環旁的車子竟發不動,顧路(kòolōo,拋錨),我像熱燙鐵盤上的一塊粿,快被焦慮煎壞了。

同在遮陽棚下吃早餐的嘉義鄉親,熱心幫我巡看檢查,判斷是老車沒電了,更悲觀地說,恐怕得花一筆錢更換電瓶,真無奈,只好在攤位旁等待道路救援。

疊得比人高的蒸籠靠牆往深處排列,炊製時蒸汽從一層層的空隙冒出,場面壯觀,好似科幻電影的蒸氣之城。

火婆的粿路(kué-lōo,糕粿類)主要有兩種,嫩白菜頭粿和油蔥粿。胖墩墩的菜頭粿被切成遙控器大小,那軟彈的模樣和東門圓環內的小童雕像遙相呼應。鐵盤添油加熱,將粿片煎得吱吱作響、香氣四溢,與東門圓環那車子的環繞不息,也是一種動態的呼應。

和現煎的荷包蛋一同起鍋,淋上嘉義這半糖城市的風味醬汁,我在旁頻頻回顧煎粿的外酥內軟。

嘉義市在清朝是諸羅縣的縣治,雍正年間重建東、西、南、北四門,東門名「襟山」,往東望就是阿里山,寓意群山般的壯闊襟懷。日治時期在東門城址改建東門圓環,裡頭裝置噴水池,現有尿尿小童雕像。

人聲鼎沸的東門圓環有許多我懷念的小吃,高中放學後經過,會有個老伯伯用單車載著肉包販賣,熱燙的皮與醬香滿溢的內餡,讓我難忘。

肉包在東門圓環還有,已不是我高中吃的那款;火婆煎粿則是一再來回味,回味到車子拋錨發不動。

那好,傍晚再來,那時市場休息圓環沉寂,唯東門福州意麵亮燈,從一九五四年賣到現在,麵攤是孤單時刻的療癒電池,要讓拋錨的心情重新啟動。

木光城市的移動米糕

日本的宮崎駿有「霍爾的移動城堡」,我們嘉義也有移動的木製推車。

這一攤主要賣筒仔米糕,沒有名字,被稱為「嘉義無名米糕」,有一陣子常搬家,約略在忠孝路附近移動,也稱「忠孝路米糕」。

從民雄走縱貫路過牛稠溪到嘉義市,那條路就是忠孝路,一根腸子通到底的林蔭大道。然而,過岳飛銅像後,路幅瞬間縮小,這一帶是林務局的辦公室與宿舍區,「檜意森活村」還沒開幕前,隱密安靜,好似進入迷霧森林,有股神祕的氣息。

全木造的手推車是嘉義這木光城市的正字標記,褪色的木質紋理留下時間的水漬痕,細框的輪胎沒了氣,底下疊起磚塊好固定車腳,安置在門口,是這家店的辨識標誌。插榫組構的木質蒸籠,蓋子掀起時水蒸氣冒出,香味四溢,圓小的鋁筒在方形籠身內靜好著,熟透的糯米收存著米白,真有畫面感。

上下互覆的舊瓷碗,不必揭露就知道是碗粿,花紋簡樸,碗緣磕碰出缺角,不避諱不掩藏。

從老闆的穿著與言語,店內的陳設到入座的動線,都是嘉義素樸生活的貫徹。筒仔米糕的糯米素白,倒扣後浮現一層肉燥,用兩叉的竹籤串食,很有古早風情。樸素之貫徹還有紅醬,老闆叫做紅 tsó,溫溫的散發甜味,很謙虛的樣子。配湯有比較少見魚仔酥(hî-á-soo,魚酥),乃裹粉油炸的旗魚做成的旗魚酥湯,喝來也是軟軟淡淡的。

這一切都不花巧不張揚,把本質做好,就像不細看就不會注意到的樹木紋理,鼻子趨近,聞到微微散發的木頭香。

晨間我常去這家吃早餐,若不在原來的位置,表示米糕推車又移動了,那就往交錯的街巷裡頭去,去找嘉義的純樸安靜。

在醫生館吃砂鍋魚頭

砂鍋魚頭對我家來說,就是爸爸去嘉義市修理機械順手包回來的晚餐。「林聰明」與「北門」都很好,媽媽只要解開塑膠袋放入大鍋煮,看冰箱有什麼就加料,配飯配麵都是美味的一餐。沒吃完的就冰起來,隔天加熱美味不變。

少說也吃了三十年,再怎麼美味都會厭倦,加上長輩得控制飲食,外帶回家的頻率越來越低。反而會去找林聰明本人聊天,他對嘉義的人文史地與飲食典故超內行,個性更是四海,有次見他開了罐台啤,斟了些在手心就往頭上抹,豪爽得很。

他說頭髮齴齴(giàng-giàng,亂翹),抹啤酒液就服貼多了。

林聰明與大女兒林佳慧,不僅專注本業的精進與擴展,對地方文化與台語推行也相當積極,在我的建議下,推出台灣首份完整的台語菜單,裡頭有羅馬拼音,標明各品項的台語正字。

菜單的大項目分為砂鍋料理、涼菜、湯類、米粉/ 冬粉、孤項(ko ohāng,單點品項),客人疑問最多的是豬上顎,一節一節密密堆疊像樓梯,台語叫做天梯(thian-thui)。

「林聰明沙鍋魚頭」的中正路店,前身為「振山眼科診所」,乃日本時代興建的醫生館(i-sing-kuán,診所),立面四根方柱頂起幾何簡潔的欄杆與窗戶。林聰明本人還蒐集許多檜木舊材裝潢餐廳,在裡頭吃砂鍋菜配火雞肉飯,歷史更有歷史,嘉義更加嘉義。

有次,我爸很認真的說,昨晚包回來的砂鍋魚頭怎麼那麼好吃……他晚回家,只剩一點點,抱怨吃得不過癮。

我爸吃砂鍋魚頭的歷史比我久,年紀大了味覺也淡了,還覺得非常好吃?

為表孝心,我親手提了一桶林聰明沙鍋魚頭回來,常被誤會為油漆桶的特別款,本是用來裝沙茶醬的,改舀入砂鍋菜:豆皮、豆腐、黑木耳、豬肉片等獨家配方,凌晨去市場採買的大白菜,以及加什麼料都好吃得不得了的大骨高湯,加上炸得酥美的魚頭魚肉,我爸頻頻說好吃,這位老嘉義竟也美味覺醒了。

日常街道肉圓綻放

從七彩噴水池沿著文化路往北,鑽入地下道,通過地底至平面,快到博愛路這橫穿過嘉義後火車站的大道前,向榮街斜切而過,像條腰包繫在貼己處,藏著饒富風味的常民小吃。

腰包打開,我掏出零錢先買杯手工汽水,招牌也是手寫的,有蘋果、葡萄、沙士、柑仔(kam-á,橘子)等口味。只見老闆轉開閥口,碳酸水沖入裝滿碎冰的杯內,氣泡冒出,冰冰涼涼的,調味後就是全台碩果僅存的「阿伯古早味手工汽水」。

手持這一杯冰涼,我大腳跨進肉圓攤前的吧台,看那伏於溫油如花朵綻放的肉圓,便想起鄭愁予〈錯誤〉的名句:「那等在季節裡的容顏如蓮花的開落。」

全台各地上百家肉圓吃遍,我個人排行榜的首位,還是嘉義款的肉圓,皮軟軟的,米香淡淡的,精肉條內餡偶帶肥,以香菇點睛,敷上醬油與米醬雙重奏,勾起我味覺的最美。

嘉義肉圓本格第一名,我認為是向榮街這家。店內深處粉袋堆得比人還高,忙碌的雙手於時間的背光處現包現蒸,再一粒粒滑進攤車的老油鍋中。像側臉咬起衣領般我將肉圓咬開,外皮、內餡、醬料,真是拄拄好(tú-tú-hó,剛剛好)。

老闆饒有韻律將肉圓戳、挑、轉、切,一邊和客人閒話家常。我坐在熱騰騰的攤前喝手工汽水,看熱油中肉圓之排列,忍不住轉化名句就吟了起來:

那開在油鍋裡的肉圓如花朵之綻放。

巷子內的黃金祕食

布袋戲師傅黃錦章約我吃早餐,約在嘉義市的朝陽街,定要在九點之前,那時蟳仔粿(tsîm-á-kué)剛出爐,要吃得及時。

「源滷肉飯」這店名是給外人說的,在地人都叫菜鴨仔(tshài-ah-á),我們排在手拿安全帽、腰掛鑰匙的鄉親後頭,看攤台擺列的菜餚無比豐盛:大圓盤盛著麵食、丸子、敷漿的虱目魚,還有磅皮、肉羹和刺瓜仔,好幾鍋湯正滾沸,這場景像太空基地的指揮台,充滿未來感。

主菜有滷肉飯、乾麵、湯麵、米粉湯、米篩目,我們點滷肉飯。早上就可以嚐到海鮮:蝦仁湯、魚丸湯、蚵仔湯、虱目魚湯,我們則點了刺瓜仔湯。排著排著輪到切料區,滷熟肉(lóo-si̍k-bah,嘉義的黑白切)大陣仗,青綠蔬菜像瀑布湧來,豬肉與豬內臟或滷或清煮,好多好多款,空拿著夾子的我不知道如何挑起。錦章早有定見,速速夾選好,交給老闆處理。

這是間小巷內的平房,開闊且通透,有兩處空間可選:巷子口擺著學校的課桌椅,大人侷促地坐在孩子的座位,有童年的樸趣;錦章則帶我步入店內,位子乾淨整齊。

此時生意正好,在地說法叫拍箍(phah-khoo),台語的箍意思是圈圈,拍箍指生意忙得團團轉、轉圈圈,客人得耐心排隊等候。

滷肉飯,附三塊豬肉片與醃黃瓜,米飯和火雞肉飯的類似,粒粒分明有彈性。刺瓜仔是走脆的(tsáu-tshè–ê,強調脆度),不是煮得軟爛那種,浮的是磅皮,沉底為肉羹,這碗湯深得我心。

稍等了一會兒,黑白切上桌,錦章說他點小菜是有道理的,根據在地流傳的口訣,可測試切料之優劣:

三層配芥菜,豬心配豬肝,粉腸配金粿。

他解釋道,五花肉、芥菜、豬心、豬肝皆為水煮,吃的是原味,食材的好壞決定一切,沒太多調味掩蓋的空間。粉腸(hún-tshiâng/tshiân)乃在腸衣裡灌粉與肉丁,製作過程就很重要了。

早上九點,金黃色的祕味出爐,在府城叫蟳丸(tsîm-uân),嘉義稱為蟳仔粿,唸久唸快變成了金粿(kim-kué),是菜鴨仔的手路菜,也是我們來的主要目的。原料有蛋、荸薺、麵粉與豬後頸油脂丁,甜甜的滋味散發淡淡的脂氣,內含荸薺的脆,軟膨的口感很微妙,難以形容。

等菜上桌之前,我拿著相機到處拍,探頭看到廚房裡煙氣正瀰漫。此時,蒸籠掀開,是金粿!藏在巷子內的黃金祕食閃亮現身。

桃城的鐵店多從早晨營業到中午, 錦章說有時天一亮起床, 喙箍咧癮(tshuì-khoo leh giàn,嘴巴發饞),就載著媽媽和家人去吃好料。滷熟肉在嘉義多是下午點心,菜鴨仔當作早午餐供應,一大早就吃這麼好……

嘉義人真正是食真好咧!(轉載自《台味飄撇》,照片由鄭順聰另行提供。)

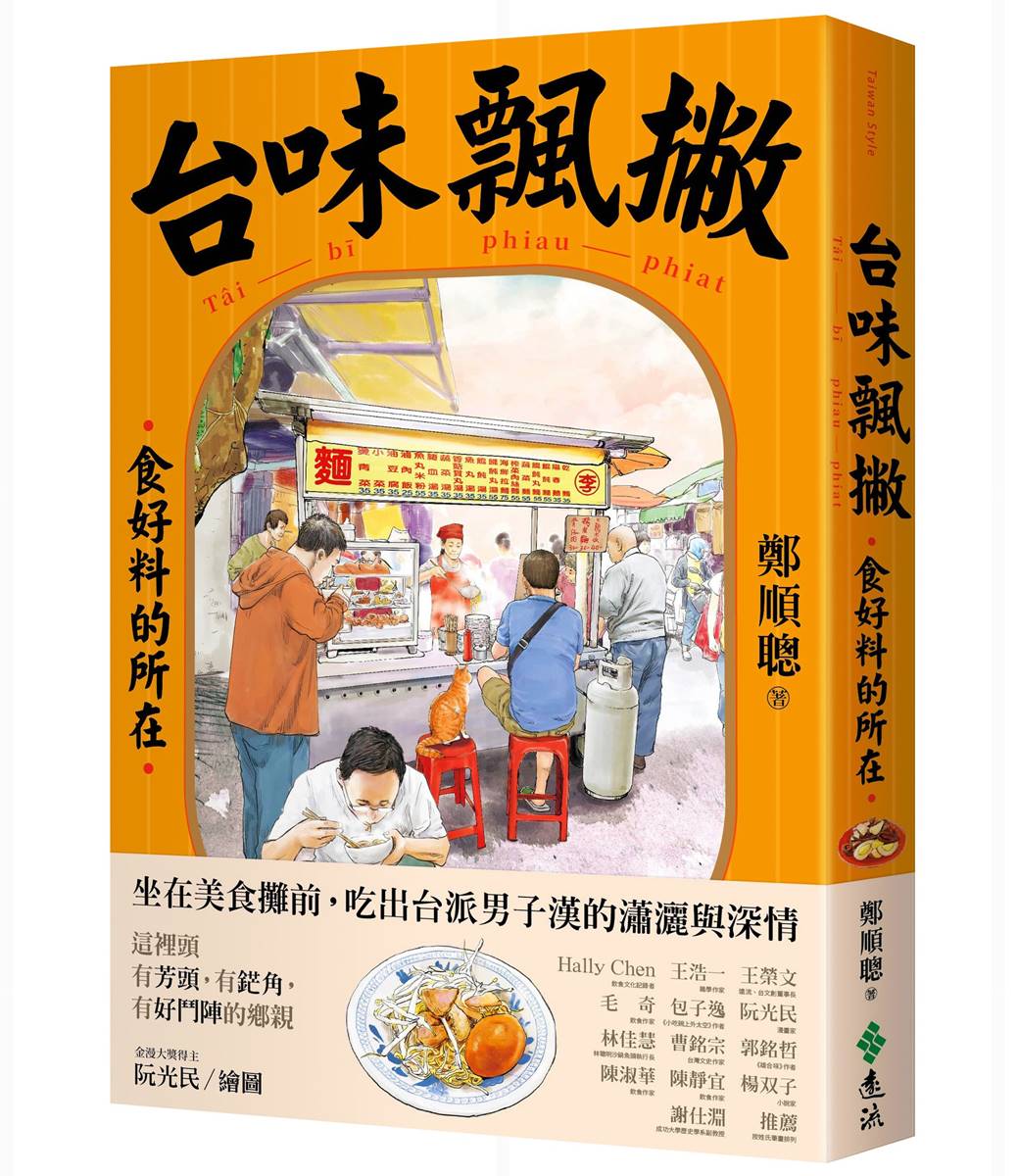

書名:台味飄撇

作者:鄭順聰

出版:遠流出版

出版日期:2023/07/23