我的外牆成為面對台灣氣候的第一道防線,面對毫不歇息的地震與豪雨反覆伺候下,成為一塊蓬鬆多孔隙的吸水海綿。

這時才覺得鄰居在頂樓地毯式的封上鐵皮頂,連女兒牆都完整的包起,切斷跟水的接觸,也是絞盡腦汁的與台灣氣候拚搏。

「台灣的城市就是醜,鐵皮屋頂也是醜,亂七八糟的鐵窗、第四臺天線與廣告看板,都好醜喔。」兩位裝扮時尚的年輕女子,隔著公車玻璃,對著外面街道,指指點點,那時我建築系剛畢業,深感恨鐵不成鋼,都覺得自己愧對了他們。

說台灣城市醜,已經不是新聞,而我也不是第一次聽到,這樣的議題,吵了有十多年。

經過萬般掙扎後所展現的美麗態勢

放眼望去,那些骯髒的磁磚,老舊的外推鐵窗,白鐵色的窗框,甚至沒貼磁磚的水泥牆隙縫,填滿了霉垢,女兒牆邊的水漬都長出綠苔,廢墟的即視感若隱若現。

再加上屋頂加蓋的鐵皮,藍綠紅鮮豔的烤漆,或者鏽去的褐色,搭上閃亮的屋頂水塔,各種破褲的補丁,貼滿了癩痢頭皮。

爭奇鬥豔的廣告招牌,橫空出挑,爭先恐後,深怕「我的醜你看不到」。

那兩位女子怎麼說都無法反駁。放眼望去,總會有扎到眼睛的東西。

她們開始說著出國遊玩的好時光,哪個城市多酷,哪的風景多美:「京都好優雅,那裡的建築都好可愛,歷史古蹟好有味道,台灣都沒有這種地方。」漂亮小姐頻頻點頭,另一人又說了:「上海現代飯店與辦公高樓都好高好酷,商場好大好華麗,公園景觀綠化也很美。」

所以我們的城市既沒有京都悠久,也沒有上海新穎,卡在一個不上不下的年紀?

我心裡這麼猜測著。

也有些人說台灣人沒審美,這種一竿子打翻一船人的評論,難以深究。

因為台灣並不全然像他們說的那樣,有些建築還是美的不像話。

就像國父紀念館,一直以來是我心中最美的建築代表之一,它存在的故事闡述了一位現代主義的歸國建築師,面對窠臼與封建的思維下,必須替推翻帝制的革命先鋒建造一座中國宮殿,這是再不過愚蠢與矛盾的要求,王大閎建築師茶不思飯不想的天人交戰下,做出了些許退讓,妥協著自己的堅持,將被否決的原案,那個只有兩坡屋頂的現代玻璃盒,改成四坡宮殿式屋頂,並且在主面上掀開了一個優雅的飛弧大挑簷。對我來說,這是一個「破」,破了陋習與傳統,開向公共民主的歡迎姿態。

室內展示孫文的相關文物,戶外則在大屋頂的遮蔽下,外廊成為舞蹈社團或者聊天聚會的所在,是絕佳的親民活動空間。

這是經過萬般掙扎後所展現的美麗態勢,這也足以代表我們的處境與狀態。

這是富有脈絡與優雅兼具的故事,所延伸出來的建築設計,不就是文化細節的展現。

如果是追求前衛,我們的新建案也能有創新的設計思維,並不亞於其他城市。

所以映入那些時尚女子眼裡的「醜」,追根究柢是什麼造成的?

怎麼去照料這些「老而不休」的結構?

直到我搬進那些被嫌醜的四十年老公寓,才逐漸了解。

老房已經破舊不堪,自己做設計,找了工班,把室內重新裝修,調整老公寓的體質,把廁所防水做新,把水管電線重新佈置,將老鋁窗換上氣密窗,刨牆重新打底粉刷,地板也翻掉重鋪。至於立面上的雜七雜八,最終還是敵不過自己審美這關,把原來封在窗上那醜陋的外推鋁鐵窗給拆了。

這一拆,惡夢竟然來了。

沒了外推的雨庇,每當豪雨洗刷牆面,剛裝修好不到半年的窗台竟然發壁癌。

我的外牆成為面對台灣氣候的第一道防線,面對毫不歇息的地震與豪雨反覆伺候下,成為一塊蓬鬆多孔隙的吸水海綿。

這時,我才覺得鄰居在頂樓地毯式的封上鐵皮頂,連女兒牆都完整的包起,切斷跟水的接觸,也是絞盡腦汁的與台灣氣候拚搏。

地震與氣候的問題,連新案子都抵擋不住,完美無瑕的防水也無法經的起反覆日曬雨淋與地震的搖晃擠壓。即使能擋得住二十年,也擋不住五十年。

七O、八O年代的經濟起飛、房地產爆發,讓各地城市快速增長,就在那時,我們城市的主要景觀,也因為這些為數眾多的公寓逐漸成形,但舊房難改新,一旦建成,就是四五十年的存在,當年炙手可熱的房產,都已老態龍鍾。

經過不斷的摧殘與修補,狗皮膏藥的老公寓才如此氾濫,如此不堪。

地震不會消失,極端氣候只會越來越嚴重,在相對健全的民主制度下,換來的就是相對緩慢與謹慎的都市發展更新。

那麼,在老建築還得繼續存在的數十年裡,我們應該怎麼去照料這些「老而不休」的結構,讓它能永續、宜居、又順眼?

老餐桌的桌腳爛了,也得換一支,建築呢?

我們得接受人會老,建築也會老,而台灣的建築老得更快。

「跟老古董,老傢俱,甚至跟年老後的我們一樣,時間的摧殘是無法阻擋的,建築更甚,如何Well aged, 好好地變老,才是關鍵。」那個處理老宅更新的朋友,語重心長的說著。

因為老公寓裝修讓我吃盡苦頭,所以找了他來聊聊,我們就在萬華的一間老屋咖啡廳聊著。

這間老咖啡廳,跟我裝修的想法相近,幾乎保留了原先的結構與隔間,但是重新處理壁面,改動了窗框與窗台,地板也重新鋪配,選了一些老傢俱搭配,有很濃的老厝味,配上咖啡與甜點,是許多年輕人愛來的地方。

「現在這種老瓶裝新酒的空間很多,我手上的案子也大多是這種,變成咖啡廳、書店、買手店,或像你一樣翻新居住空間,都有可能,也都經營得還不錯,但這是一種活絡空間的手法,卻不是替建築續命的方法。」他說的很實在,精神性瀕死跟物理性瀕死還是有很大的落差。

「老了也要續命,老餐桌的桌腳爛了,也得換一支,建築呢?」我自己這麼問著,心裡冒出了在念大學時,看過的一張圖,是ARCHIGRAM倫敦建築電訊派所畫的Plug-In_City隨插即用城市。

「ARCHIGRAM?你說幾個英國老建築師組成的自HIGH團體,盡畫些蓋不出來的東西嗎?」朋友笑著說。

「他們組成這個團體的時候,還算年輕呢。」

他們用一張張的手繪圖,來闡述天馬行空的想像,會移動的、會飛行的、能隨插即用的城市,都躍然紙上,但能被實踐的僅是少數中的少數。

那張隨插即用的城市剖立面圖,畫著建築的構成有多個節點,能夠在彈性的架構下,增加樓層,置換空間,並有四十五度角斜向交通連結,可以在城市中輕易的水平垂直移動。

每個公寓都是一個模矩化基本單元,能夠組成安裝,甚至可以更替,讓建築有增生替換的彈性,隨著歲月增長而代謝,保持年輕。

拿全球主流城市來比較,只會陷入無止盡的輪迴

「工廠產出模矩化元件到現場組裝,已經不是什麼新鮮事,但仍然沒有能夠以公寓為單位,做更換的案例。」朋友說著。

我認同:「是啊,就連東京的中銀膠囊塔也沒能成功替換過。」

中銀膠囊塔的外觀就像是方塊膠囊所堆疊圍繞,方塊是可拆卸的單元,主面開著圓窗,從外表就能感覺出與其他公寓有極大的不同,尤其那些斷開的空隙,與重複的單元,為的就是能夠輕易經由吊掛機具拆卸,並且從工廠中生產出模具尺寸的單元,替建築更換部位。

這是當時代謝派的經典代表建築,由黑川紀章建築師所做的設計,並被完整建造出來,跟建築電訊派的想法有異曲同工之妙。

這件事情讓我日思夜想。

撇去Cyberpunk這種科幻反烏托邦的資本階級頹敗的設定,也許這真的是呼應永續城市並且展現不斷延續的美。

我後來從事務所辭職,前往倫敦建築電訊派所在的倫敦大學取經。

離開台灣時,從松山機場起飛,俯瞰台北西區,直到淡水出海口,大屯火山群雄偉的展臂環抱,淡水河沖出的袋狀空間,盆地的多樣豐富地形,那時我覺得台北市,遠遠的看,不是我在臭屁,是真的好美。

在海外留學工作十年,經歷了倫敦、紐約、上海、深圳這些城市的開發,他們也面對著城市汰舊逐新的難題。

儘管大家都知道要減碳、永續,對新建築有著無比新穎的願景,但那些老舊的、無法被移動或被輕易拆除的,都是大家絞盡腦汁想破頭也難有完美對策的部分:倫敦這種歷史老城,狹窄的街道設計,原先的馬道得作為車行,負荷出現了問題;紐約的消防鐵梯掛在建築外立面,只因老建築內部已經沒有空間增設消防逃生;中國的鐵拳式土地徵收更新,則是任何問題請買家吸收。

十年後回到家鄉,那些說台灣醜的聲音還是宏亮,將全球主流城市拿來比較,只會陷入無止盡的輪迴,比不出結果,因為他們是他們,而我們,有自己的特殊性。

新的技術,我們可以學習,而且學的跟大家一樣快,但是那些舊的、我們有點不太喜歡的、卻仍被依賴依存、且尚能提供生活居住的老建築,我們該怎麼對待?

難得的同學會,往日的年輕學子都成為了建築師與老總們,坐了一圈,談著當年的風景,互相恭喜對方的新建案新設計,每個都是絞盡腦汁、淋漓盡致。新建築是進步神速,但那些老建築,仍然原地踏步。

相互取暖之後,我依舊沒有解方,只能且戰且走。

大家都很明白,房地產一旦賣出,牽扯的就是個人財產,有著個人意志的延伸,並不是建築師說了算,更不是政府說了算,而這個財產,還總是跟別人的財產死黏在一起,所以財產老了要怎麼修、多少錢修,還得財產擁有人答應了才行。有時候這樣的複雜難題,比買房還難上許多。

「建築」這個概念,是個笨重難以變通的存在

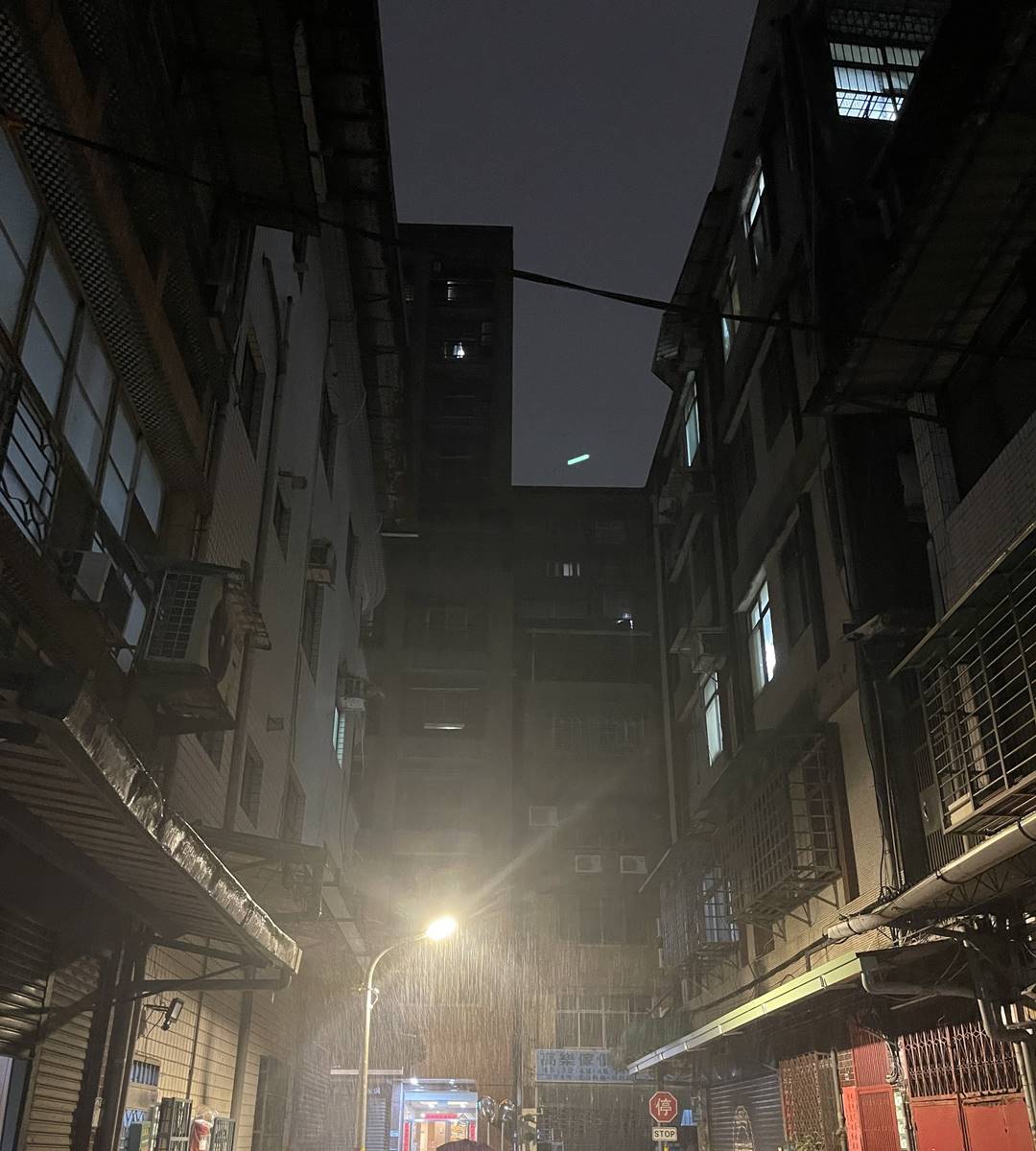

我窩在老公寓的沙發上,外頭下著大雨,外牆已經刷過一層又一層的防水漆,心裡仍有著陰影。

打開電視,想忘卻這無形的壓力,看著老電影《Blade Runner(銀翼殺手)》,當年導演雷利史考特在導這部片時,大量採用了東京、香港這些高度發展的亞洲城市樣貌,來形塑未來,一種不受拘束、自由增長,就像片裡的強化人類,可以置換器官肢體續命,甚至成為更強壯的存在。

「台灣不也是如此富有生命活力,如果不能打掉重練,那麼就更換零件。那不就是我們可能的樣子嗎?」這個念頭過了十年,依舊在腦裡糾纏。

當特斯拉釋出德國新廠房的影片,裡面一體成型的車體鈑金讓我大呼過癮,汽車製造業的工法經過馬斯克近乎瘋狂的魔法焠鍊後,更佳爐火純青,那建築有沒有這樣的機會,能透過更新穎的製造貴格更上一層樓?

各家一級網路巨頭紛紛投資元宇宙,虛擬的世界如果能結合實體,那建築的外觀就變得彈性許多,AR/VR的美化下,能展現更多變的想像空間,不再是四五十年的同一張臉。

這個世界轉動迅速,讓人措手不及、技術日新月異、氣候迅速變遷,連我們對美的審視也不停的改變。

那麼要求一棟建築,成為動也不動的百年大業,那有很大的概率,會在某個時間點不合時宜,逐漸變得破敗老舊,甚至被視為醜陋。

前些陣子在新聞上看到黑川紀章的中銀膠囊塔,因年久失修且有安全疑慮為由,即將面臨拆除。

「怎麼會面臨年久失修呢?這棟膠囊塔原意不就是用替換的方式作為整體建築的延續,所以才叫『代謝論』。追根究底之所以失敗,並不是無法代謝,而是沒錢代謝。是吧?」

不管怎麼樣,這棟建築的部分元件即將成為博物館的展品,宣示代謝論的落幕。

原本以為這是高度已開發民主城市的解方,但看來我還是想得太美好。

「建築」這個概念,是個笨重難以變通的存在,如果不加緊腳步,將會是拖累大家的絆腳石。