讀者若於閱讀時仔細點,很容易讀出兩家對食飲安排的敏銳構思,埋藏著推演小說敘事的密碼,我甚至認為在她們的小說裡飲食也是一個個角色。

角色,是小說的靈魂。每個角色被賦予的形貌、身高、特徵、名字、性格、穿著打扮等無不傳遞出創作者的意念。沒有兩個角色是一模一樣的,透過方方面面的細節捏塑,愈細膩愈能經營出共感,所謂的「歷歷在目」,讓即使是虛構的人物也活靈活現雀躍在讀者心中,尤其突出者會若銘刻般,讀過數十年不忘,最熟悉的如莫泊桑的《脂肪球》、費茲傑羅的《大亨小傳》、曹雪芹的《紅樓夢》等不一而足。

以一個小說資深讀者如我,尤其留意作者精心設計的某些介質,如飲食,其製作與食材的繁複簡單,烹煮及食飲排場的豐儉,無不埋藏著作家筆下創造角色的蛛絲馬跡。

食物在篇章裡 意表主配角處境的跌宕起伏

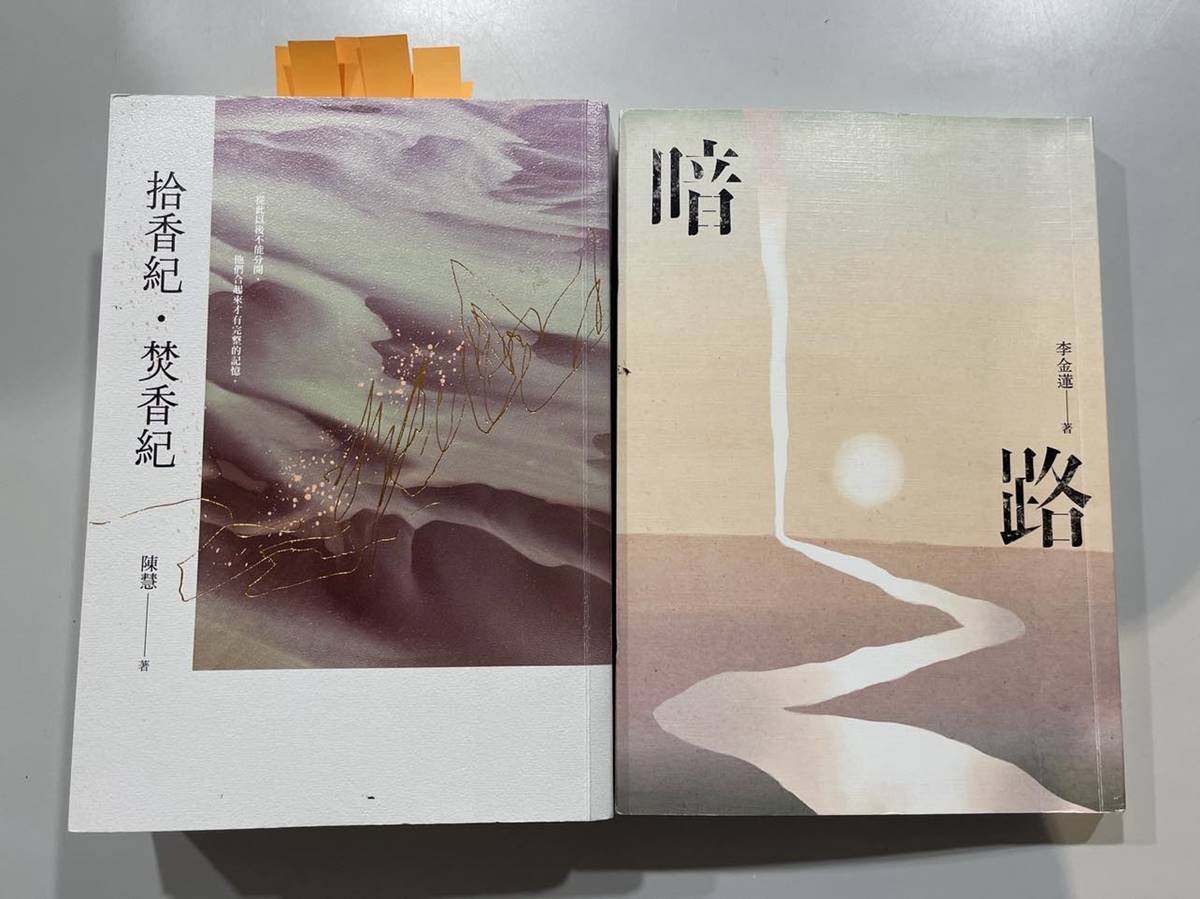

近日讀長篇小說《拾香紀 焚香紀》與短篇小說《暗夜》,作者分別為來自香港的陳慧與台灣的李金蓮,兩家的文字風格都不見奇巧絢麗,未曾刻意炫技,幽幽淡淡地說故事。李金蓮的短篇小說刻意抑制自己文字的渲染力,以小寫大,寫的是台灣的小人物卡在時代流變或時間流逝中,走不出去,連轉身都難。而陳慧寫香港生猛的多面向面貌與聲量,逐漸因政權的移轉被消音扭曲,瀰漫文本中是這座已歷經千劫百難的城市裡,並存著某些人的棄守與某些人的不甘,像這段「連城想起從前也遇過蝕本的日子,總會捱得過去,何以如今要將那頭會金蛋的鵝殺掉不可?難道是嫌金鵝下蛋下得少下得慢?連城不明白……是世界變複雜了?連城不知道。他原是與時俱進的人。」幾句話道出「我城」不知從何說起的丕變,人的價值觀若漩渦時時轉向,誰也無力撥亂反正。陳慧還有個高明之處是不說教,不點出現實世界發生的大事脈絡,卻讓讀者很想找出她寫的是哪個時空哪個事件,事件發生的來龍去脈以及後續的影響。

讀者若於閱讀時仔細點,很容易讀出兩家對食飲安排的敏銳構思,埋藏著推演小說敘事的密碼,我甚至認為在她們的小說裡飲食也是一個個角色。

李金蓮以節制自持的文字寫就的《暗路》裡的第一篇〈許老師的閱讀史〉,食物在這篇章意表主配角處境的幾度跌宕起伏。愛讀書、容顏平庸、瘦如薄片的許老師有個如盛開花朵般的姊姊,與她未來的姊夫陷入熱戀後,情郎從軍伍中捎來的信總是談他讀了那些書。不愛讀書的姊姊無法對話,央求許老師幫忙回信;於是,許老師成了代筆者。兩人魚雁往返十分投機,為了對應姊夫所讀的書,她加倍努力讀書,不自覺地把自己的心緒傳遞給姊夫,姊夫的回信寫了「我們」,許老師的心像被通了電似的。有一天,姊姊突然告訴她說,以後不必幫忙寫信了,「我自己來。」姊姊在確定要結婚的前幾天特別請她在平價牛排館用餐,每一道菜都有作者的寓意:菊苣生菜沙拉,姊姊挑起一根生菜,說自己最愛吃,但娘家從沒吃過這種蔬菜,姊姊炫耀著未來成家後,由她作主吃什麼不吃什麼;滋滋響的鐵板牛排端上來,姊姊說了要嚴格控制肉品。這是宣示主權的一頓,姊姊暗示妹妹縱使妳與姊夫心意如何相通,妳終究是被留下來的人了。

夫妻之間的情感疏離,就像少了一味的食物

望似得到令人艷羨幸福的姊姊婚後勤學烹飪烘焙,每個週末,端著菜餚點心盡往娘家餐桌上擺出陣仗,看在許老師眼中,是姊姊作為女人獲得愛情、攀上生命的巔峰,漾滿炫耀的燦笑掩都掩不住;不過,人又能在頂峰待多久呢?戀人絮語在柴米油鹽長期磨蝕後豈能不暗啞?對照於娘家的日常餐桌就是一葷一素,吃不完的帶便當續食,生活平淡無味一如飲食。往後,罹癌的姊夫在丈母娘親熬、小姨子親送的雞湯中,獲得身心靈的慰藉,不免以佛陀苦行多年喝了牧羊女的羊奶來譬喻湯品的美味,許老師彷彿又被當年替姊姊代筆寫情書的悸動給擊中。女性總是敏感的,不愛讀書的姊姊嗅得出這其中知交般的神往,不久即以喝膩了為由,斷了妹妹天天送湯來家裡的理由。姊夫離世後,母親讓許老師送給姊姊的豬腳麵線,豬腳被姊姊嫌沒擱糖,只有死鹹,也是心緒的投影,本以為可倚靠的男人先行一步,或許姊姊已察覺夫妻之間的情感疏離,就像少了一味的食物,遠不如妹妹與丈夫之間那若有似無卻知音般的情愫。

用食物來刻畫人性是李金蓮擅長的描摹。〈家庭劇場〉家庭決裂導火線的年夜飯,拼湊了五湖四海口味的麻辣臭豆腐、烤雞、泰式椒麻雞、韓式炒年糕,是標準吳柏毅(UberEat)外送菜單,既非自家依循傳統煮食,自然沒有長年菜,食物在恪守傳統的上一代與青壯代間的意義早已大不同。從小靠母親飼養的么妹曹美麗在婆媳間的刀光劍影裡,自告奮勇要煮長年菜,赫然發現自己是四體不勤五穀不分的嬌嬌女,這頓沒有長年菜的年夜飯,於是促成了她硬是把母親送往安養院的「大逃亡」。但母親心念念的還是兒子,住進安養院的拒食,到心絞痛發作、青光眼惡化住院期間,長子帶著孫子勤跑醫院探病,帶來母親喜歡的夜市小吃—米血糕、章魚燒之類,吃得眉開眼笑。這些食物大概都是被醫院列為負面表列;然而,風燭殘年的母親就算不吃也不可能再恢復健康;兒子在緊要關頭時,懂得以禁忌食物來討好母親,與女兒立分高下,食物成了兄妹較勁的武器。可惜誰也沒得到任何好處,僅僅是在困蹇生活裡的一時痛快罷了。

走出暗路 似乎準備給自己一個有滋有味的未來

〈暗路〉這篇寫的是被闖入的盜匪強暴,轟然毀掉一生的單親媽媽靜美,帶著獨生女四處遷徙,唯恐被人知道她的過去,她靠翻譯維生,儘可能簡化人際,孤絕於社會之外。十八年後,當年的不幸陰霾未曾消散,偏偏將女兒取名為「幸」。母女相依為命,日子淡如水,日復一日不變的外食—乾麵、豆乾海帶,頂多加兩顆滷蛋,連幸在乾麵裡加了一勺辣椒醬都遭到母親的制止;偶一的貢丸湯算是添加點油滋味。即將要參加學測的幸心意已決非要離家到外地念大學,靜美知道自己細心呵護的女兒終究要放飛了,往後就是一個人吃飯。李金蓮寫到這,筆觸溫熱起來,嚴重潔癖的靜美收拾打掃完,步入廚房洗米煮飯,煎香腸、鮭魚、炒高麗菜、煎荷包蛋,把菜餚一層層鋪在便當的白飯上,給不准她陪考的女兒送便當去,同時也給自己分裝了一份飯菜。女兒要邁向自由自主的未來,一個人承擔祕密的靜美也要放過自己,惡人將被懲處,在醺醺然的夏日微風以及綿密蟬鳴聲裡,她練著太極導引,在呵護女兒的強烈動機下,她似乎準備給自己一個有滋有味的未來。

擅長以淡漠低調的文詞衍伸心緒的波濤洶湧,低調不等於冷心酷肺。李金蓮的悲憫藏在一個個看似如水泥固化的小人物日常裡,包括男女之情、夫妻之情、手足之情、孺慕之情俱都未能蛻變完成,於是只好彆扭地逞強,在一片無望的暗黑裡勉強找到一絲絲光鮮,撐持著一陳不變的現實生活。她適切地取用食物明示或暗諭小說中主人翁的困窘,如〈老太太的夜晚〉僅能抱著相簿沉浸在往昔的愛恨情仇;末了,大兒子一家不歡迎她;次子在時代變遷中丟掉工作,成為米蟲;她回首自己無敵嬌美的青春只能配著已逝丈夫的出軌往事,負心的伊人臨終仍靠她出面照料的「終極贏局」,吞下一碗單調的肉絲麵。一個個以小寫大的故事,提供各角度切面構築出整個社會的困窘寂寥,而透過食物的刻畫將書中人物所面臨的逼仄無望,不也投射出作為當代人的平凡無奈無所遁逃?

港人的擅食知補,藉食物書寫的意象極其豐富

至於陳慧的《拾香紀 焚香紀》因為港人的擅食知補,頗諳依循節氣吃食,藉食物書寫的意象極其豐富。在此,我試談〈拾香紀〉續篇那繁華已逝徒留蒼涼的〈焚香紀〉裡的幾段食物意象。

〈拾香紀〉寫的是年輕的連城與宋雲逐動盪時代潮流,徙居香港。這座華洋雜處、機會處處的城市成就他們得以積攢無數桶金,生養撫育十個孩子,甚至每有一個孩子,他們就投注一個新事業新鋪面,終於蔚為一個龐大家族。這個平地起高樓的大家族命運扣緊香港大事紀,直到宋雲和最小的女兒十香辭世,發家的城市還能「馬照跑,舞照跳」嗎?〈焚香紀〉繞著連城、連三多的女兒歐陽小灰、曾和十香交往的林佳為主軸。

出身寒微的林佳,每天在母親擔任打掃工作的天主教私校作功課,得趁著天光時寫完作業,因為母親不願佔人便宜。林佳往往在傍晚燈火將亮起時,遠眺見連家大宅子的水晶燈,燦亮了山坡,他邂逅良善佳好的連十香,把他聯結往心所嚮往的美麗世界,本可能得到救贖。十香卻在二十二歲那年,與林佳相約卻被失約返家,發燒終至撒手人寰。〈焚香紀〉是林佳丟失了十香之後,失去重心般過著萎靡浪遊的日子,以現在的定義就是典型的「渣男」。他用女友的錢卻帶著其他女子出國,賣掉父母一生勞苦積攢的房子,工作有一搭沒一搭,專挑高級場域避開尖峰時間地喝咖啡吃食,予人閒闊雅痞的印象,直到再度於群眾抗議現場遇到連城展開〈焚香紀〉,逐漸地撕開假面,露出真實自我。

不同於用十香角度敘述的〈拾香紀〉般五光十色且煙雲繁華,〈焚香紀〉呼之欲出的是東方之珠已擋不住的大環境質變,林佳的沒有明天彷若是港島前景的縮影。在各種一夜情裡,林佳結識騰芳。起初,他以為這寫字樓行政員的女子不過是某個一夜情的對象而已,事過後,彼此毫無關聯,縱使在路上擦身而過,也不復記憶。騰芳則不同,一番雲雨後,她要求留下來,「她在這三百多呎的單位內,自在得好像她才是借宿的人。」騰芳翻找他的櫥櫃,找到鳳凰單欉這種金貴的茶,老實不客氣地熱水泡開就喝。還問說有沒有吃的,林佳只得翻出受潮的梳打餅,女孩照吃。騰芳的大剌剌,暗指著她的來歷可能非尋常人。

食物的清香與被遺忘的克力架

「梳打餅」也有其寓意。在騰芳冒充友人之女闖進連宅,夜半潛進廚房尋食,被連城撞見,彼此都淡定,連城甚至為騰芳煮碗蝦子麵,加上燙菜心。騰芳覺得特別香,食物的清香。連城說:「其實只是夜靜的緣故。」為什麼清香?因為兩人的相遇沒有任何的算計在其中,幾乎是一對沒有任何芥蒂的父女相處狀態。年輕的騰芳在唯利是圖的父親之外,居然會遇上一個不計較她打哪來、悠然接待她的長輩;在連城眼中,她像自己的女兒,但騰芳就是騰芳,連城讓她陪著自己散步,在路旁指著小野花問騰芳可知其名?「我想把妳看成我女兒,但妳就是妳,五色梅,又叫如意草。」騰芳霎時間找到自己更好的寄託,她不再是「蘭桂騰芳」,而是細小而粗壯、漫生而斑爛。是呀,那不就是在〈焚香紀〉裡影到的騰芳形象?

怕被林佳趕走的騰芳靜靜躲在連宅露臺,吃著橘子和蛋糕,憶想自己老家的露臺,也有大廚房和長沙發,「那時候很多房子都是這樣的。只是,後來,他們把房子切碎了。」房子被切碎後,像她爸爸這樣住在狹小空間的人,視線只能專注在所擁有的東西,例如口袋裡的錢,最後,自己也被切碎了。確定回歸的香港,湧進南下炒房的陸客,街坊的食肆再三消失;東方之珠,果真是拿借來的時間竭盡一切地發出閃及全球的亮度,直到璀璨成了曾經。

是晚,連城吃著梳打餅,並更正此餅名稱道:「克力架」差別在於那是音譯,以證是洋人傳來的,「開始的時候,大家對這種小差異都不太認真,到了某一天,大家忘了克力架的名字,順帶把它的來源消失了……這不是給病人吃的,這是給行軍、航海的人吃的。」連城懷想英殖民時期的一切,,至此不言而喻——那當會兒未必是最好,但知所來去,不似今日如被架空般的恍恍然。

同桌各食 容得下各種人、各種主張、各種書寫

十七年前,林佳第一次被帶進連宅,他和十香個吃著一碗白麵條,佐著細切炒香的肉絲、榨菜、豆乾、蝦米。正吃著,當時熱中參與社會運動的六合回來,傭人送上煎肉餅、炒青菜、蒸魚和白飯。繼而又來一個女孩,自顧自地吃一大盤肉醬意粉。常餐桌面對偌大的露臺,用餐完畢的人會走到露臺上,或伸懶腰或抽菸或喝餐後酒或悄悄對話。暮色中的這場景如夢似幻,每個人既可同桌又各吃各地……讓我想到往昔去坐滿食客的香港食肆常得併桌,陌生人一桌互不相干,也互不相擾。彼時的香港固然日日人行腳步倉促,仍見海納百川之勢,儘管空間擁擠人跡雜沓,仍容得下各種人、各種主張、各種書寫。

出生時臉上即帶著巴掌大胎記的歐陽小灰,陳慧對她的飲食有幾個階段的轉變。她是三多的女兒,父母離異她離家,隱姓埋名在酒吧打零工,一天進食消夜一餐的她,只吃小炒檔口的乾炒牛河,連吃半年,直到遇見廚房幫工的阿五,此後晚晚,就是阿五的薑蛋炒飯。小灰打工的酒吧撐不下去,她竊取母親的名貴手錶典當。不知情的三多報案,小灰被捕,阿五出事。小灰臉上被劃下十字刀痕後的不吃不飲不睡,一家阿姨們想方設法找來從前十香酒店的廚子,討論小灰童年的飲食,三多家變成天天家宴。一日小灰挖了一口提拉米蘇,開腔:「我想念這味道。」唯有當醫生的五姨想到她真正想吃的是提拉米蘇的馬利餅—幼稚園茶點時間常出現的餅乾。家人遍尋童年滋味的馬利餅,連城終於在山腳下的小士多找到孫女魂縈夢牽的味道。全靠馬利餅,小灰活下來。只不過小士多即將關門大吉,被時代的浪捲去,如童年之不可復返。小灰心知肚明連城的用心良苦,乖乖吃下來歷不明的馬利餅。

連城帶著好奇一街黑衣人的小灰走進遊行現場,小灰猛悟自己的城市竟如斯千瘡百孔。同喜。同悲。她覺察自己有一股甦醒的情緒自胸臆深處湧動而出,終於要與外在世界再次連結。當晚,她胃口大開地一個人喝光了一大碗番茄薯仔牛肉湯,扒完一大碟叉燒炒蛋、炒芥蘭和一大碗白飯。讀到這,「飯是鐵,人是鋼」的俗諺浮上腦門,我們知道小灰即將要積極起身迎向鉅變,即使無力,也得有所作為。

要是你不愛也不恨,就什麼都做不了

林佳後來偷了連城財物,偕騰芳奔往異鄉,冒充日本兄妹。騰芳遭禍,林佳拋下她。林佳也出事,長時間昏迷,邁入彼端的世界,再遇十香。歷劫歸來的騰芳在連宅裡吃著眾人齊手薑米豬油芝麻湯圓,薑味的辛香氣繚繞,勾連起小灰當年吃了阿五一段時間的薑蛋炒飯。當下,騰芳突然說:「如果可以,我希望能夠成為勇敢的人,像那些走在街上的群眾。」湯圓又甜又辣,騰芳惱懊,「我好像真的沒有什麼動機……」,連城回說:「愛和恨都是動機,要是你不愛也不恨,就什麼都做不了。」 陳慧是心存仁慈的作者,她創造了這些心裡作難卻不至於絕望的角色。寫到這,我想打住。

小說固然不等同於社會檔案或真實文本,作家運用事件與情節勾起讀者的心緒,閱讀《暗路》與《拾香紀 焚香紀》兩家書寫中人物的飲食,雖非主軸,但每個出現的食物都經她們深思熟慮的安排鋪陳,充滿真實感與即視感以及不直說的寓意,延展出不著痕跡卻犀利的人物塑型,推進了情節,在峰迴路轉間,與其中人物同喜同悲。如此的書寫,不正所謂的畫龍點睛?讀小說之趣即在此,尋覓作者暗藏的訊息,可說是一種閱讀者再發現的創造。